結局のところ、バターは体に悪いのか、悪くないのか? 半世紀以上の論争を経て振り出しに戻った「善悪二元論」のいきさつ

集英社オンライン / 2024年6月14日 17時0分

〈麻婆豆腐はなぜ、ここまで日本の食卓に定着したのか? 1959年料理番組で初めて「マポドウフ」と紹介された四川料理が“テレビの申し子”といえる所以〉から続く

バターとマーガリン、「体に悪い」のはいったいどちらなのか? そんな論争が半世紀以上も繰り返される中、昨今は、「油=太る」という従来の単純なイメージも変わりつつある。脂肪に対する戦後日本の飽くなき欲求はどのように変遷したきたのか?

【画像】トランス脂肪酸を多く含む食品を食べ続けると体はこうなる…

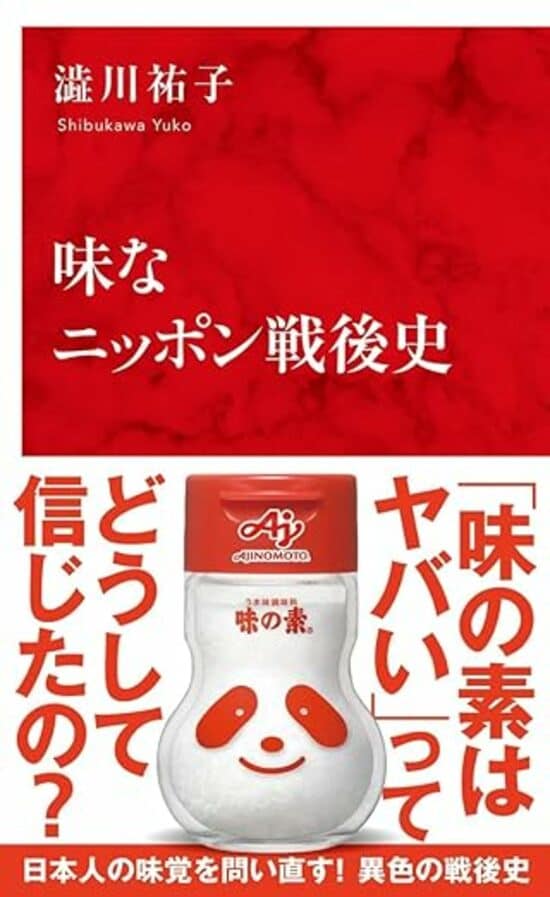

世相とともに揺れ動いてきた日本人の味の嗜好に迫った「味なニッポン戦後史」より一部を抜粋、編集してお届けする。

バターvs.マーガリンから始まった善悪二元論

最近、体にいい油、悪い油という言葉をよく耳にするようになった。「『油』ダイエット」(『日経ヘルス』2015年9月号)なんて言葉も飛び出すくらい、「油=太る」という従来の単純なイメージは変わりつつある。

油の善悪二元論は、もとをたどれば1960年代のアメリカにたどり着く。

1955年にアメリカのアイゼンハワー大統領が心臓発作で倒れ、心臓病への関心が一気に高まると、その犯人探しが始まった。

ミネソタ大学の生理学者アンセル・キーズは、心疾患と脂肪との関係に着目。バターやラードなどの動物性脂肪や、パーム油、ココナッツオイルなどのトロピカルオイルに多く含まれる飽和脂肪酸が血中コレステロールの上昇を招き、心疾患のリスクを高めるという仮説を提示した。

この研究が認められてキーズは1961年に『TIME』誌の表紙を飾り、妻との共著『長生きするための食事特に心臓病・高血圧・肥満症の人のために』(橘敏也訳、柴田書店、1961年)はベストセラーとなった。なお、博士はオリーブオイルをベースにした地中海式ダイエットの生みの親でもある。

キーズの仮説には因果関係が説明できないとの反論もあったが、肥満が大きな社会問題となっていた状況で異論はかき消され、飽和脂肪酸は一気に悪者へと転落した。

そのイメージダウンは根強く、1980年代から1990年代にかけ、大手の食品企業やファストフードチェーンは動物性脂肪やトロピカルオイルから硬化油への切り替えを余儀なくされた。

硬化油とは、常温では固まらない植物油に部分的に水素を添加し、半固形または固形に加工したもので、マーガリンやショートニングの原料になる。

ここで1961年(昭和36)8月28日、翌29日の上下2回にわたって朝日新聞夕刊に掲載された「一日一回フライパン運動 ―栄養改善普及会・近藤さんの報告―」という記事を見てみよう。

2回目の8月29日の記事で、運動を推進した近藤とし子はキーズ夫妻の『長生きするための食事』を紹介しながら「リノール酸やリノレイ酸(著者註:リノレン酸)を含む植物性油なら、むしろ動脈硬化の予防としておすすめしたいくらいです」と語っている。

そして油脂の摂取量を増やすため、フライパン運動の裏で「目下『一日一度はパンにマーガリン運動』という呼びかけをすることにもなったのです」と締めくくった。

マーガリンといえば、日本では長らく「人造バター」と呼ばれ、バターの代用品として扱われてきた。また、戦後の混乱期には粗悪品も多く出回り、世間の評判は決してよいとはいえなかった。

イメージが変わるのは、マーガリンの呼び名が広まってからだ。1950年(昭和25)から厚生省(当時)は「マーガリン」の呼称を使い始め、業界団体である「日本人造バター工業会」も1952年に「日本マーガリン工業会」へ改称。

1954年には、ロングセラー商品となるネオソフトの前身「ネオマーガリン」が雪印乳業(現・雪印メグミルク)から発売された。粉食の普及のかけ声も手伝って、マーガリンは順調に需要を伸ばしていた。

そこにきて、飽和脂肪酸はよくないというニュースが飛び込んできたのである。日本ではなぜか飽和脂肪酸は動物性油に変換され、動物性脂肪は悪い油、植物性油はよい油という雑な分類が広まっていく。

その証拠に、1985年(昭和60)に厚生省(当時)が策定した「健康づくりのための食生活指針」には「動物性の脂肪より植物性の油を多めに」という文言が入っている。

バターは動物性脂肪だから〝体に悪い〞。マーガリンは植物性油由来だから、バターよりも〝ヘルシー〞。こうしてマーガリンはまがいもののレッテルを脱ぎ去り、食卓を席巻したのだ。

トランス脂肪酸という新たな敵

バターが敬遠されるようになったアメリカでは、空前の低脂肪ブームがやってきた。食品企業はこぞって低脂肪食品を投入し、ヘルシーを謳った。しかし脂肪を減らしたぶん、物足りないコクやカロリーを砂糖や炭水化物で補うことになり、肥満率を上昇させるという皮肉な結果を生んだ。

さらに悪いことに、救世主と思われた硬化油に致命的な欠点がみつかった。

1990年代初頭、栄養学研究の第一人者であるハーバード大学のウォルター・ウィレットは、硬化油をつくる際に生じるトランス脂肪酸こそが悪玉コレステロール(LDL)を増やし、善玉コレステロール(HDL)を減らし、心疾患のリスクに関係していると指摘した。

つまり、マーガリンは思ったよりもずっと〝体に悪い〞油だったことが明らかになったのだ。

飽和脂肪酸から硬化油への切り替えを済ませた大手食品メーカーやファストフードチェーンは、再び矢面に立たされた。2003年、ナビスコ社の「オレオ」とマクドナルドのポテトに対してトランス脂肪酸を含むことを理由に訴訟が起き、いずれもトランス脂肪酸の排除を約束して決着した。

同年、世界保健機関(WHO)と国連食糧農業機関(FAO)がトランス脂肪酸の摂取量を一日の総カロリーの1%以内にとどめるように勧告。デンマークをはじめ、各国で規制や表示の義務づけが進んだ。

訴訟が相次いだアメリカでも、2006年からすべての加工食品にトランス脂肪酸の含有量を表示するように義務化された。風当たりの強さはやまず、2015年にはトランス脂肪酸が多く含まれる硬化油を原則禁止にすると発表し、2018年から実施されている。

日本はいつも遅れてアメリカのあとを追ってきた。

1989年(平成元)に理研ビタミンが業界初のノンオイルドレッシング「リケンのノンオイル青じそ」をリリースし、1991年(平成3)にキユーピーがカロリー50%カットしたマヨネーズ「キユーピーハーフ」を発売。一気に低脂肪食品市場が盛りあがった。

違ったのは、トランス脂肪酸に対する規制である。アメリカで表示義務が始まった2006年(平成18)から、日本の大手メディアでも報道されるようになり、民主党政権下の2010年には表示義務が検討された。

しかし、業界の大反発を受け、見送りになったまま今にいたっている。理由は「日本人のトランス脂肪酸の摂取量は、平均値で、総エネルギー摂取量の0.3%である」ため、「通常の食生活では健康への影響は小さい」と考えられているからだ。

だが、それはあくまで平均値である。総エネルギー摂取量に占める脂質の割合は20%以上30%未満が目標量として推奨されているが、30%を超えている人は、20歳以上の男性で約35.0%、20歳以上の女性で約44.4%に及ぶ。

その背景には、炭水化物を控え、脂肪分とタンパク質を多く摂るローカーボ(低炭水化物)ダイエットの流行が影響しているのかもしれない。

とまれ、脂肪を多く摂っていたら、そのぶんトランス脂肪酸の摂取量が増えていたとしてもおかしくない。2016年(平成28)に一部改正された「食生活指針」には「脂肪は質と量を考えて」とある。質を考えようにも、表示すらなければ判断できないと思うのだが、違うだろうか。

溢れる「背徳系」と「健康系」の油脂食品

マーガリンの分が悪くなった目下、世界で繰り広げられているのは「バター論争」だ。

2014年、ケンブリッジ大学が主導した大規模な研究プロジェクトで、長く悪者になっていた飽和脂肪酸の摂取と心疾患とのリスクには相関関係が認められないとの結果を発表した。

これによってアメリカのメディアは騒然となり、『TIME』誌はさっそく2014年6月23日号の表紙で「Eat Butter.」と高らかに宣言した。だが、トランス脂肪酸の弊害を指摘したウォルター・ウィレットをはじめ、すぐさま多くの専門家がこの研究結果に異議を唱える事態となった。

バターは悪者か、そうではないのか。結局のところ、論争は決着していない。半世紀以上を経て、話は振り出しに戻ってしまったのである。

文/澁川祐子 写真/shutterstock

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

食べなくてもマーガリンの食感がわかる!マーガリンの食感を左右する乳化状態などの微細構造を定量的に評価する解析技術の開発

@Press / 2024年11月26日 14時0分

-

食べなくてもマーガリンの食感がわかる!

共同通信PRワイヤー / 2024年11月26日 14時0分

-

「マーガリンは危険」と思い込む人が知らない真実【再配信】 日本での「トランス脂肪酸」摂取量は実は少ない

東洋経済オンライン / 2024年11月17日 8時0分

-

ドクターズナチュラルレシピから、肪燃焼促進・ダイエットをサポートするMCTオイルが登場!

美容最新ニュース / 2024年11月16日 12時15分

-

加工食品ばかり食べる人は要注意…赤身肉が大好物な人に知ってほしい理想的な食事の鉄則

集英社オンライン / 2024年11月16日 11時0分

ランキング

-

1AirPodsの音がぶちぶち途切れてしまう……原因は? 試すべき対処法はある?

オールアバウト / 2024年11月29日 21時25分

-

2一人暮らしの同僚は毎食「コンビニ弁当」です。「光熱費もかからないから、作るより安上がり」と言っていますが、そんなことないですよね?

ファイナンシャルフィールド / 2024年11月29日 5時50分

-

3Z世代が知ってる50代以上の女優 3位篠原涼子さん 2位天海祐希さんを抑えた1位は演技力半端ないあの人

まいどなニュース / 2024年11月29日 15時40分

-

4ワークマンの「着る断熱材」がスゴイ! 寒さも暑さも感じない「無感覚アウター(レディース)」を着てみた

Fav-Log by ITmedia / 2024年11月23日 9時50分

-

5“風呂キャンセル”は冬でもNG、界隈の人々に皮膚科医が忠告、「乾燥で体臭は拡がりやすくなる」

ORICON NEWS / 2024年11月29日 11時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください