田原総一朗「朝生はプロレスだ」シナリオがあり、ハプニングがあり、エンターテインメントがある…「いかにその闘いを演出するか、ディレクター役、レフェリー役を僕がやっている」

集英社オンライン / 2024年6月27日 8時0分

〈かつて野中広務が田原総一朗に渡そうとした裏金の額とは?「いいお茶を渡したい」喫茶店で渡された紙袋の中には100万円の封筒がひとつ、ふたつ…〉から続く

ジャーナリストの田原 総一朗氏は、12年間テレビ東京のディレクターとして働いていたことがある。そのころ手がけたのがドキュメンタリー番組『ドキュメンタリー青春』である。

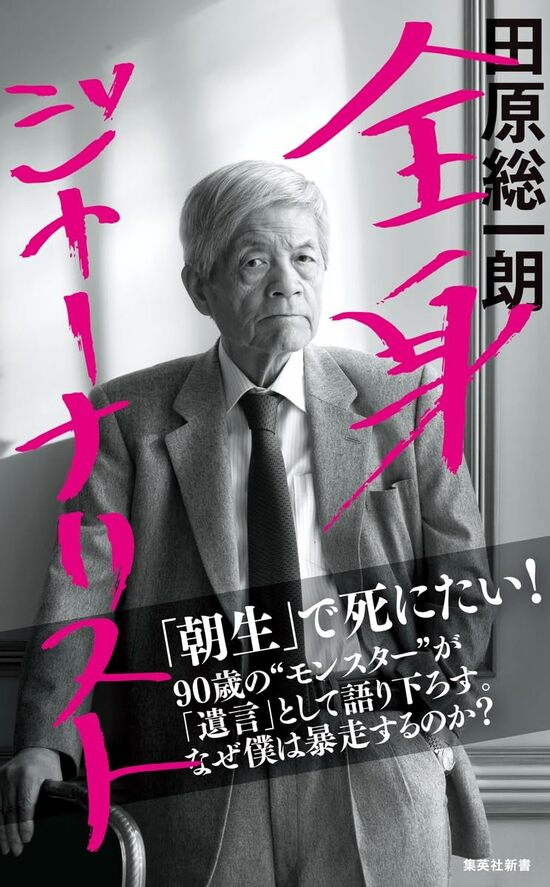

「朝生で死にたい!」90歳の〈モンスター〉が語り下ろした「遺言」

代表番組『朝まで生テレビ!』に繋がる番組作りの思い出を、書籍『全身ジャーナリスト』より一部抜粋・再構成してお届けする。

テレビの限界を超えたドキュメンタリー

僕の人生を振り返ってみると、東京12チャンネル時代の充実ぶりはやはり特筆すべきものがあったと思う。

小説家を目指して断念し、ジャーナリストを志願したけれど、ことごとく入社試験に落ち、やむなく入った映画の世界で、ようやく映像の面白さがわかりかけてきた頃にテレビ界へ転職することになった。

ジャーナリズム志向は、何も新聞や雑誌など活字の世界の特権ではない。テレビもまたドキュメンタリーという分野でいくらでも勝負できる。活字とはいずれまた向き合わなければいけない時代が来るだろう。

それまでは、まずテレビという世界で映像を自在に駆使できるドキュメンタリー作家になる道が開けたと前向きに考えた。まだ僕も29歳、若い力がたぎっていた。

「朝生」はプロレス的エンターテインメント

もともと、テレビの世界に関心がなかったわけではない。

日本でテレビ放送がスタートしたのが1953年2月だから、僕はすでに青年期を迎えていた。テレビにはすぐに夢中になった。やはりプロレス、力道山だ。

彦根市内の一番の繁華街にテレビが置いてあったので、それを見にいった。プロレスとか相撲の時間帯は、人が群がったものだ。

力道山が日本プロレスを創設して、1954年、シャープ兄弟を日本に招請した。シャープ兄弟との試合での力道山のパートナーは、戦前戦中に日本柔道史上最強と謳われた木村政彦だった。あの時はかぶりつきで見た。

力道山が素晴らしかったのは、米国のでかいレスラー相手にあの空手チョップで勝つところだった。日本は戦争に負けて、米国に途轍もないコンプレックスを持っている。

その何より強い米国、しかも、反則ばかりやってくる米国のレスラーを、力道山はなぎ倒した。そこに戦後の日本の大衆を熱狂させるものがあった。

もちろん、プロレスにはショー的要素もある。米国に行けば、日本人レスラーが悪役になった。暗黙のうちに定められた一つのストーリーがあり、それに沿って闘いが進み、しかし生身の人間の格闘だから時々ハプニングが起きる。

その物語性と偶発性がプロレスの魅力だった。力道山は誰よりそれを知っていた。敗戦後の日本の時代を見極めながら、プレイヤーでありつつプロデューサーとして、プロレスを盛り立てた。

テレビはプロレスの最もおいしい部分をあますところなく見せるツールだったのだと思う。プロレスが登場してからのテレビの普及率はすごかった。ある意味、テレビとプロレスは二人三脚だった。

プロ野球も大衆を魅了、テレビ普及に寄与したが、プロレスほどの相性はなかったのではないかと僕は思っている。

実はプロレスは僕との相性もよかった。「朝生」で渡辺宜嗣とともに総合司会をしてくれたアナウンサーの長野智子がこう言っていた。

「最初に私が『朝生』で感じたのは、ここはプロレスのリングに似ているなということでした。『カーン』とゴングが鳴ると同時にプレイが始まる。

次のゴングまでにプロレスをどう面白く見せるか。そこにディレクターとしての田原さんが存分に力量を発揮する、そういうスタジオでした」

指摘されてみて、そうか、と僕は思った。僕の討論番組は、確かにシナリオがあり、ハプニングがあり、エンターテインメントがある。

ゴング間の死闘がある。いかにその闘いを面白く見せるか、演出するか、そのディレクター役、レフェリー役を僕がやっているというわけだ。

逸脱や反則も5カウント取られなければ許されるから、そのあたりのさじ加減も僕次第だ。ドキッとしたね。いいところを見てくれている。

時にはやらせ的な演出もいとわず

僕がテレビの世界で最初に取り組んだのは、ディレクターとしてドキュメンタリーを制作することだった。

当時、テレビドキュメンタリーは、NHKの吉田直哉らの「日本の素顔」、日本テレビの牛山純一の「ノンフィクション劇場」、村木良彦、宝官正章らのTBSのドキュメンタリー番組などが主流で、開局したての東京12チャンネルは、まさにインディーズ的存在(マイナーな独立系)で、「テレビ番外地」とも呼ばれていた。チャンネルを「12」まで回す人はあまりいないよね、と。

僕が東京12チャンネルに入ったのが1964年11月で、辞めたのが1977年1月だから、12年2カ月勤めたことになる。

いまのテレビ東京はいい会社だが、僕が入った頃の東京12チャンネルでディレクターを務める者には三重苦があった。

第一に、制作費が格段に安い。TBS、日本テレビなどに比べたら3分の1、まさに月とスッポンだった。特に最も大きなウエイトを占めるフィルム代の節約がキツかった。

ある時NHKの担当者に「どれだけフィルム使うの?」と訊いたことがあるが、その答えは「わからない」だった。要は制作費のなかに入らず別勘定だと。羨ましいと思った。

第二に、いくらいい企画を考えても、それが通らない。なぜか。スポンサーが付かない。自分でスポンサーを見つけなきゃいけない。これに手間暇がかかった。

第三に、自分でスポンサーを見つけてきて作品を作っても、局自体が「番外地」扱いされており、なかなか視聴率が取れない。

となると、普通にやっていけば、安い制作費と非力なスポンサーで、誰も見てくれない、誰からも問題にされない番組を作らざるを得ない。僕は、それを逆手に取った。

視聴率を稼ぎ、スポンサーを呼び込むためには、他局が絶対やらないようなものを作る。NHKや全国ネットの民放各社と勝負するには、彼らがやらないことをやるしかなかった。

つまり、過激な題材を元に、時にはやらせ的な演出もいとわず、その結果としてスタッフ、出演者、関係者に生じる葛藤までを、すべて撮影するという手法を取った。

それで作ったのが「ドキュメンタリー青春」という企画だった。まずスポンサーとして東京ガス一社提供という枠を取り、週1回30分番組で、僕を含め4人のディレクターが交代で演出することにした。

ラジカルでアナーキーな題材ばかりを選んだ

僕はこの番組作りに全身全霊を賭けた。大新聞の活字報道などが捉えきれないさまざまな社会問題、事象、人物を、映像の世界で表現しようとした。

ドキュメンタリーは、その客観性や中立性以上に、制作者の主観や世界観を前面に出せる、そこで勝負できるものがある、と手ごたえを感じた。

スポンサーと視聴率さえあれば何を取り上げ、どう料理してもいい。僕は確信犯的に、ラジカルでアナーキーな題材ばかりを選んだ。

それが時代の求めているドキュメンタリーだという確信があった。60年安保後の、大学紛争や全共闘運動がさかんな過激な時代であったこともある。

僕は次々に新企画を提案した。毎回、話題性のあるもので、それなりの視聴率を稼げるものばかりだったので会社も文句は言えなかった。

その代わり僕はいわゆる会社付き合いをしなかった。会議にも出ないし慰安旅行にも行かなかった。協調性ゼロ、昇進もなしだ。同期が課長や部長職になるのを見ながら、僕は退社するまでずっと平社員扱いだった。

ただ、この時の仕事への集中が、僕にとっては、この上ない経験になった。納得のできる番組をいくつも作ることができた。いくつか思い出深い企画を挙げてみたい。

一つは、特別少年院に入所している少年のドキュメンタリーだ。

これは、録音担当の安田哲男の提案だった。「田原ちゃん、究極のドキュメンタリーを作らないか」と言う。僕が、「究極のドキュメンタリーって何だ?」と訊き返すと、安田は、「神奈川県久里浜に特別少年院というのがある。

特別少年院は少年院をあちこち回ってきた少年が入る監獄みたいなものだ。ここに入所している少年を、少年院のなかから撮り始め、出てきて更生するプロセスを撮ろうじゃないか」と言う。

僕が「そんなの、できっこないよ。少年院出身だと言わないから更生できるんであって、番組で少年院出身だと紹介したら更生できるわけがない」と反論すると、安田に「意気地なし。俺はもう、手を切るぞ」と罵倒された。そこまで言われて黙っている僕ではない。

僕らの企画はそんなものばかりだった。誰かが発案する、反対あり、賛成あり、喧嘩腰の議論あり。まだどこもやっていないものをあえてやるというところに最大の価値を置いた。困難であればあるほどやる気を刺激された。それが僕らのプロ意識だった。

写真/shutterstock

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

少年院や鑑別所を出た少女を受け入れる更生保護施設、元暴走族総長の理事長「未来は自分で変えられる」

マイナビニュース / 2024年6月30日 6時0分

-

テレ朝「朝まで生テレビ!」…討論「セット」4年ぶり復活「コロナの時代、ソーシャルディスタンスがありました」

スポーツ報知 / 2024年6月29日 10時20分

-

全国の刑務所や少年院でも上映! ドキュメンタリー映画『おまえの親になったるで』 草刈健太郎さん「元犯罪者の更生は“誰かがやらなあかん”」【インタビュー】

エンタメOVO / 2024年6月28日 8時0分

-

〈田原総一朗“朝生”事件簿〉「お前ら、テレビをなめてんのか?」天皇制という“タブー”に切り込んだ放送回、CM中にスタジオに下りてきたプロデューサーが出演者を一括して…

集英社オンライン / 2024年6月28日 8時0分

-

かつて野中広務が田原総一朗に渡そうとした裏金の額とは?「いいお茶を渡したい」喫茶店で渡された紙袋の中には100万円の封筒がひとつ、ふたつ…

集英社オンライン / 2024年6月26日 8時0分

ランキング

-

1すき家、7月から“大人気商品”の復活が話題に 「この時期が来たか」「年中食いたい」

Sirabee / 2024年6月29日 4時0分

-

2水分補給は昼コーヒー、夜ビール… 「熱中症になりやすい人」の特徴と対策

ananweb / 2024年6月29日 20時10分

-

3Appleのカメラアプリ「Final Cut Camera」はもう使った?なめらかズーム&手ぶれ防止でプロ級動画が完成

isuta / 2024年6月29日 18時0分

-

4「モノ屋敷の実家を片付け」嫌がる母と攻防の顛末 「絶対に捨てられない母」をどう説得したのか

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 13時0分

-

5朝ドラ「虎に翼」後半戦がますます面白くなる根拠 「パイオニアとしての成功物語」からどう変わる?

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 11時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください