〈田原総一朗“朝生”事件簿〉「お前ら、テレビをなめてんのか?」天皇制という“タブー”に切り込んだ放送回、CM中にスタジオに下りてきたプロデューサーが出演者を一括して…

集英社オンライン / 2024年6月28日 8時0分

〈田原総一朗「朝生はプロレスだ」シナリオがあり、ハプニングがあり、エンターテインメントがある…「いかにその闘いを演出するか、ディレクター役、レフェリー役を僕がやっている」〉から続く

昭和・平成・令和をまたぐ唯一無二の深夜討論番組『朝まで生テレビ!』。

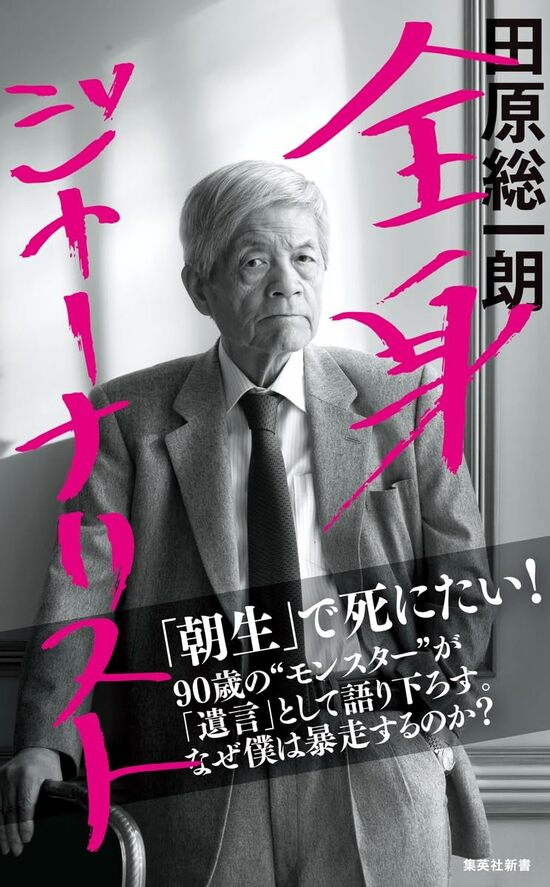

1988年に、それまでタブー視されてきた「天皇制」を扱った裏話を書籍『全身ジャーナリスト』より一部抜粋し紹介する。今だから語ることができる真実とは。

いまこそ正面から天皇制を論じるべきだ

主権者である市民に対し、彼らが判断するのに必要な情報を提供するのは、ジャーナリストの使命だ。情報のチャンネルが多いほど民主主義を強固にすることができる。

ジャーナリズムがその民主主義の下支えというミッションを果たすためには、もっとテレビのパワーを活用すべきだし、それは十分できる、というのが僕の意見だ。

新聞には販売店を経由して売るという特徴がある。新聞商品の中身がどうであろうと、販売店ネットワークがしっかりしていれば新聞は売れる。

かつて読売新聞の務臺光雄(元社長)という販売の神様が「読売と名が付けば白紙でも売ってみせる」と豪語したといわれる。

逆にそこに乗って殿様商売をしていると、新聞商品自体の劣化を招くこともあるのだが。

新聞に比べて、テレビは視聴者が見てくれなければダメなわけだ。視聴者に見てもらうための商品作りにものすごい努力をする。つまり、新聞以上にマーケットに鍛えられる部分がある。

それともう一つ、扱うテーマやネタ、切り口の観点からいえば、テレビの方が自由度が高いのではないかと僕は思っている。新聞という組織は、上とは喧嘩しにくい。一記者が正論を言っても通用しない。

それを受け入れるかどうかは社内幹部陣によってのみ決められており、新しいこと、世の中の底流に動いていることにまで届かない。ある意味狭い。

それに比べて、テレビはマーケットがストレートで広い。見てくれなければ商売にならないから、見てもらう。見てもらうと視聴率という数字で反応が出る。

企画段階でクレームが付いた番組でも視聴率という天の声が出ると正当化される。つまり、視聴率を楯に、上とも喧嘩ができる。僕はこれでやってきたわけだ。

端的な例を一つ挙げる。

テレビで初めて天皇制を取り上げた時のことだ。

「朝まで生テレビ!」を始めた翌年の1988年、昭和天皇が吐血して重体になった。病状は日々悪化、新聞、テレビは「ご容体」報道を連日繰り返し、日本中が自粛ムードに包まれた。歌舞音曲だけではない。言論が途轍もなく不自由な感じになった。

ここでまた僕のへそ曲がり根性が目覚めた。この異様な自粛ムードのなか、いまこそ昭和天皇論を正面からぶつけるべきではないかと。

なぜか。戦中派の僕には、昭和天皇の戦争責任にこだわりがあった。戦争があそこまで戦線を拡大し、ついには2つの原爆を投下されるに至った原因は何か。それは天皇の統帥権だった。

軍部がこれを利用、国民も政治もこれを抑えきれずに暴発させた結果があの敗戦だった。となれば、天皇にもまた戦争責任があるというのが僕の考えだった。

「危害が人身に及ぶ可能性もある」

ただ、戦後日本はその問題をスルーした。米国が日本統治のために天皇の責任を問わないと決め、東京裁判でも主役であったはずの天皇を戦争責任の外側に外してしまった。天皇制存続を願う日本の支配層もそれでよしとした。

だから、僕たちは戦争責任を自分たちの手で解明することができないまま、曖昧な形でその問題を処理してきた。

そのことが、日本の民主主義にとってどれだけマイナスであったか。日本の安全保障が米国におんぶに抱っこだったのも、根源はそのあたりにあるのではないかと僕は疑っていた。

いずれこの問題はテレビメディアで取り上げたいと思っていたが、この異様な自粛ムードのなかでこそ、その問題提起が有効になるのではないかと思いついた。

さっそく僕は行動を開始した。まずは「朝生」担当プロデューサーの日下雄一に相談した。「テレビが天皇制の是非や天皇の戦争責任について真っ向から論じたことは一度もない。タブーになっていた。そのタブーを破ることこそがこの『朝生』の役割じゃないか」と。天皇を取り上げようぜ、と。

ところが、あらゆるタブーへの挑戦に積極的だった彼が、珍しく躊躇した。

日下の話が届いたのだろう、編成局長の小田久栄門が僕を呼んでこう言った。

「田原さんの企画なので実現させたいが、いまこの自粛の最中に天皇論議は無理です。危害が人身に及ぶ可能性もある。いかに僕でも了解するわけにはいかない」

小田もテレビマンとしてはなかなかの侍だった。僕はこう返した。

「私なりに局に迷惑をかけずに番組を成功させる自信がある。ぜひ任せてほしい。……ただ、そうは言っても小田さんは信用しないでしょう。いいですよ。天皇論をやめて他のテーマでやりましょう。しかし、深夜の5時間の生放送です。

仮に途中でテーマを切り替えても、小田さんにはどうしようもない。私は小田さんを裏切ります。しかし、結果として問題なくやります。視聴率も高く評判もいい。そういう番組として成功させます。

万が一、小田さんが危惧するような問題が起きれば僕が全部責任を取ります。頼みます。騙されてください」

1時間くらいやりとりしただろうか。結局小田は騙されることを拒否しなかった。

それから数日後、日下と打ち合わせした。最初のテーマを何とするか。どの段階で天皇論に入っていくか、細かく話し合った。

「お前ら、テレビをなめてんのか?」

1988年9月30日、当日は「昭和63年秋オリンピックと日本人」というテーマで本番を始めた。出演者は大島渚、野坂昭如、西部邁、猪瀬直樹、舛添要一、石川好、野村秋介らだ。彼らには前もって事情は伝えた。タブー中のタブーだけに人選はよりすぐった。

オリンピックをメインテーマにし、かつての金メダリストたちも呼び、彼らとソウルで開催中(9月17日〜10月2日)のオリンピックの話をし、タイミングを見て強引にテーマを変えた。

「今晩はどうしても論じたいテーマがあります。日本について語る時絶対に避けられないテーマ、天皇です。天皇はいまご病気で厳しい自粛ムードですが、だからこそ、あえて天皇について語り合いたい」

そこでメダリストたちが退場して、先ほどのメンバーに入れ替えた。さすがの僕も緊張していた。後から聞くと、声がかすれていたそうだ。

討論メンバー総入れ替えで議論を始めたのはいいが、どうも盛り上がらない。パネリストたちには事前に了解を得ていたはずだが、さすがの百戦錬磨の彼らにしても、天皇というテーマは重かった。

何か皇居の外側をぐるぐる回っているような、天皇を遠巻きにした議論が続いた。僕にも焦りがあった。いつものように歯切れよく議論を挑発できない。何か金縛りにあっているような感じがあった。

コマーシャルの時間になった。いつものように「ここでCMを入れます」と議論を打ちきったものの、この休憩時間にどう議論を立て直すか、さすがの僕も頭を抱えた。

その時、プロデューサーの日下の立ち回りがすごかった。スタジオに降りてきて、僕らに言い放った。

「あなた方がぜひやるべきだと天皇論をやることになったんでしょう。互いに覚悟を決めていたんじゃないんですか。なぜ遠巻きの議論しかできないんですか」

僕の記憶にはないが、「お前ら、テレビをなめてんのか?」とのセリフも出たらしい。

それが効いたのだろう。その後、僕らは少しずつ自信を取り戻し、タブーに斬り込んでいった。

実は、前明石市長の泉房穂は、当時「朝生」のスタッフだったのだが、この時の緊張と興奮をいまでも覚えているそうだ。

そもそも天皇制とは何か。制度論その他、議論を深めていき、企図していた戦争責任論については最後の1時間で駆け抜けるようにやった。もちろん、不完全燃焼の部分も多かった。だから僕は最後に視聴者に向かって約束した。必ずもう1回やります、とね。

数字の背後に人々の姿が見える

視聴者からの電話やファクスでの反響がすごかった。

視聴率は3.2%。「原発」を議論した時ですら1.3%だったから、深夜としてはすごい数字と言える。この時間帯にテレビを見ている人たちに絞れば、なんと47.8%が「朝生」を見ていてくれたことになる。クレームらしきものもなかった。

ただ、僕は小田のところに行って、しおらしく謝罪した。日下が発破をかけてくれたおかげで何とか形にはなったけど、僕からすれば小田らに啖呵を切ったほどのでき上がりにはならなかったからだ。

そうしたら小田がなんと言ったか。

「田原さん、面白かった。大晦日にまたやってくれ」

大晦日の深夜は、皆、「紅白歌合戦」や「ゆく年くる年」を見ているから、どこの家庭もテレビを付けっぱなし、そこで勝負すれば相当な視聴率を稼げると見たのだろう。

やはり視聴率がものをいった。僕らはこの小田の反応が嬉しくて、第2弾にはもっと力を入れた。

その年の大晦日12月31日に「天皇論第2弾」として生放送した。この時の出演者には小田実や小中陽太郎も入れ、激しい討論をした。

小田と西部が斬り結び、野坂が割って入り、野村が逆襲し、大島がその野村と対決する。7時間という長い放送時間が、あっという間に過ぎた。

終わった時に僕は精根尽きて、椅子から立ち上がれない。そこまで討論に熱中した。視聴率は7.5%だった。伝説の番組として、いまも語り継がれている。

僕がこのケースで言いたいのは、視聴率というマーケットでの覇者になりさえすれば、世の中を変えるような企画に取り組める、それがテレビの世界だということだ。これはさすがに新聞もできない業だろう。

よく視聴率を批判する人たちがいる。そんな少ないサンプル数で実態がわかるのかとか、視聴率の奴隷になってはいけないとか。

僕は考えが違う。数字の背後に人々の姿が見えるというと大仰だが、番組を見てくれる、チャンネルを変えずに見続けてくれる人々の熱い視線、息遣いみたいなものを感じるのだ。

誰に命令されたわけでもない、人々の自発的なチャンネル選択が視聴率という数字を媒介して僕ら制作者にエネルギーをくれるという関係に僕には見える。

写真/shutterstock

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「メディアが報じない隠された真実」は99%ウソ…「ネットで真実を知った」と言う人に決定的に欠けていること

プレジデントオンライン / 2024年11月29日 7時15分

-

高市早苗氏はいつ「タカ派政治家」になったのか…「ポスト石破」に一番近い女性政治家の"克服すべき弱点"

プレジデントオンライン / 2024年11月25日 8時15分

-

兵庫県知事選・斎藤元彦氏の勝因は「SNS戦略」って本当?TV情報番組では法規制に言及したタレントも

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年11月19日 9時26分

-

『SEED FREEDOM』特別版映像第1弾 ラクスの「エッチですわね」秘話 保志総一朗が笑顔で「ようやく…」

ORICON NEWS / 2024年11月1日 21時10分

-

『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』制作決定 司会の「20年待たなくていい?」に福田己津央監督が苦笑い

ORICON NEWS / 2024年11月1日 20時40分

ランキング

-

1“風呂キャンセル”は冬でもNG、界隈の人々に皮膚科医が忠告、「乾燥で体臭は拡がりやすくなる」

ORICON NEWS / 2024年11月29日 11時30分

-

2一人暮らしの同僚は毎食「コンビニ弁当」です。「光熱費もかからないから、作るより安上がり」と言っていますが、そんなことないですよね?

ファイナンシャルフィールド / 2024年11月29日 5時50分

-

3ついに日本政府からゴーサイン出た! 豪州の将来軍艦プロジェクト、日本から輸出「問題ありません!」 気になる提案内容も明らかに

乗りものニュース / 2024年11月29日 6時12分

-

4健康を保つための「食べ物」や「食べ方」はありますか?...和田秀樹医師に聞く「老けない」最強の食事法

ニューズウィーク日本版 / 2024年11月29日 13時20分

-

5ワークマンの「着る断熱材」がスゴイ! 寒さも暑さも感じない「無感覚アウター(レディース)」を着てみた

Fav-Log by ITmedia / 2024年11月23日 9時50分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください