戦国の世で墨子はなぜ「非攻」を主張したのか…節を求めてぜいたくを戒めることで、「反戦とエコロジー」を結び付けていたのか?

集英社オンライン / 2024年6月15日 18時0分

平和について考えるとき、その源流には墨子の存在がある。「兼愛」と「非攻」の精神を説き続けた理由とはなんだったのか。

【画像】古典にしていまだに概説書や啓蒙書の出版が後を絶たない『論語』

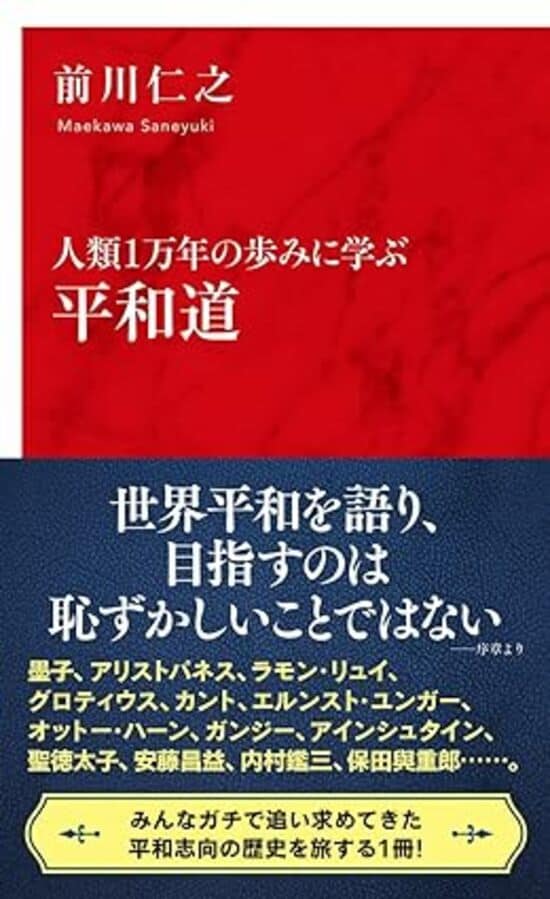

古代から現代まで先人が紡いできた「平和志向」の糸を編み合わせた『人類1万年の歩みに学ぶ 平和道』より一部抜粋、再編集してお届けする。

平和志向の源流には墨子の「兼愛」

春秋・戦国時代には多種多様な思想家、言論人が活躍し、大物はそれぞれに一派をなした。諸子百家と呼ばれるその中で、もっとも名高いのは儒家の始祖、孔子だろう。彼の教えを弟子がまとめた『論語』はいまだに概説書や啓蒙書の出版が後を絶たないロングセラーだ。

次いでファンが多いのが老子や荘子(老荘思想)。不世出の武道家にして俳優だったブルース・リーは老子を愛読していた。

けれども平和志向の源流をめぐる旅においては、紀元前5世紀に活躍した墨子と、彼がおこした墨家が必修科目になる。

戦国時代の魯の国に生まれた墨子こと墨翟(紀元前470頃~390頃)は、はじめ儒学を学んだがしっくりこなかったらしく、長じて自身の主張を展開するようになった。後に弟子たちがその教えを(自分たちの解釈や主張もこみで)まとめたのが『墨子』だ。欠落や、章題しか残されていない部分も多いが、思想の骨子は幸いしっかり把握できる。

墨子の平和志向は、「兼愛」と「非攻」の2語に集約される。

兼愛(『墨子』巻4)とは分け隔てのない愛を指す。孔子がおこした儒学にあっては、愛に優先順位のようなものが決められてしまっていた。たとえば自分の親より他人の親に愛を注いだら不孝とされるし、自国より他国を想ったら不忠とされるだろう。

それはまあ、忠だの孝だのといった大層な言葉を使わなくとも、直感的、本能的に「おかしい、悪い」と思われるかもしれない。その上、当時は身分差の意識が強かった。

だが、片方を愛したらもう片方を愛せなくなる、という窮屈な考えこそがいけないのだ。どちらも愛せばよいではないか。いや、愛すべきなのだ。

「一人の男が自分の家ばかり愛し、他の家を愛さなかったら、他の家を乱して自分の家だけ得しようとするだろう。諸侯が自国ばかり愛し、他国を愛さなかったら、他国を乱して自国だけ得しようとするだろう」

「人の国を自国のようにとらえることができたら、誰が攻めこむだろう。これができたら、家と家との争いも、諸侯が互いの国を攻め合うのも、起こりようがないのだ」

(いずれも第15節より著者意訳)

ここではすでに「兼愛」が戦や争いをなくす力を持つ可能性が示唆されている。なお、「兼」と対義の関係になるのは「別」と呼ばれる。すなわち差別の「別」だ。

そして当時の世は別愛が主流だった。論理的な性格で貫かれた『墨子』は、いちいち自説に対する反対意見を想定し、記し、それに反論を加えてゆく。思考のシャドウボクシングだ。

兼愛のすすめ、に対する反対意見としては「そりゃできたらいいけど、難しいでしょ、無理でしょ」といった論旨が多い。これに対し墨子は「いや、できる。いにしえの聖王がやってらしたのがまさに兼愛なんだから」と反論する。

考え方そのものを非とする意見は「兼愛すると“孝”のさまたげになるのでは?」くらいだ。これに対しては「他人の親をも愛すると、めぐりめぐって自分の親にもかえってくるのだから孝は保たれる」というような返事をしている。孝なんて考えがそもそも間違ってる、とは考えていないのだ。その意味で、儒学に真っ向から対立しよう、という主張ではない。

戦国の世に「非戦」を提唱

続く巻5では「非攻」が説かれる。これはそのまんま、他国を攻めるな、という主張だ。反戦論としていまでも通用する。兼愛の説もここに合流してこそ意義が深まるのだ。

さてそれでは墨子はなにゆえ非攻を提唱するのか。よりによって戦国の世にあって。

まず道徳的な理由が記されている。戦争は義に反するのだと。鶏泥棒、牛馬泥棒、強盗殺人、と「不義」の例を段階的に重くしていった挙句に、墨子は問う。

「君子なら誰でも、こうしたことが不義であると知っている。だが、他国に攻めこむといういっそう大きな不義となるといかなる君子も非とせず、むしろ義の行いだと称賛しさえする。これで義と不義との別をわきまえていると言えるのか?」

戦争を起こせば1件の殺人ではすまされない。ところがその大量殺人は非難の対象とはならない。おかしくないだろうか。墨子はこれを不義とし、だからこそ非攻を説く。

同時に彼は、実用的な理由もあげる。

彼は兼愛を説く際にも非攻を説く際にも、一貫して「利」を重視するのである。超要約すれば、戦争なんかまったくもって利にならない、と言うのだ。農業をはじめ様々な仕事ができるはずの人材を戦場に駆り出し、殺し、殺させ、国庫を疲弊させるのだから、と。

この「非攻」の巻でも、反論を記してそれにさらに反駁を加える展開が貫かれる。たとえば「でも他国を攻めることで大きくなった国もあるではないか。利益をもたらしているじゃないか」という反論に対しては「昔は万の国々があったが、いまはわずか4ヵ国に減ってしまっている(それだけ多くの国々が戦で滅んだのである)。

例えて言えば、万人を診療した医師が、4人しか治せなかったようなものだ。そんなものは名医ではあるまい」と諭している。どこか特定の国に肩入れし、そこを中心に見ていたらこういう主張はできない。兼愛のなせるわざだ。

しかし、別愛をよしとしない墨子でも、特別扱いせざるをえない人がいる。夏の桀を倒した湯王や、紂を討った武王のような、歴史上の聖王とされる人々だ。

「この人たちはどうなんだ。暴君を攻め滅ぼしてよかったんじゃないのか。これすら非とするのか」

まさに武王の挙に対して伯夷兄弟が疑義をさしはさんだ、正統性の小さなほつれにまつわる問題だ。これに対する墨子の答えは──。

「彼らのやったことは攻ではない、誅というのだ」

だからいいのだ! と。

聖王のありがたみが肌身にしみているわけでもない私たちには、「勝てば官軍」と大差なく聞こえ、結局そこかよとため息のひとつもこぼれようというもの。

さすがは墨子、それだけじゃ説得力に欠けると思ったのか、攻と誅の違いを論証してゆく。しかしそのくだりは多くの現代人にはたぶん、逆効果だろう。いわく、暴君紂が滅ぼされる前には様々な怪奇現象が起きたと記録されており、これこそ天が聖王に味方した証! だからこそ誅と言えるのだ! と、こんな具合なのだ。

こうなるともう、信じるか信じないかの世界。宗教じみている。

反戦とエコロジーを結びつけた墨子の思想

そう。論理的で実利を重視する墨子にはもう一つ別の顔がある。天や鬼神といった、人以外のものも視野に入れようとするのである。

この点では「怪力乱神を語らず」と不思議・オカルト系に傾倒するのを固く戒めた孔子の儒学と対立する。先に墨子が利を重んじて非攻を説いたと書いたが、これだって、天の利、鬼神(死者の霊)の利、人の利、とお三方におうかがいを立てているのだから、筋金入りなのだ。

また、墨子は冠婚葬祭を簡略化するなど「節」を求めてぜいたくを戒めた。反戦とエコロジーを結びつけたきわめて初期の例と見なしうる。

ついでにもう一つ、墨子には科学者の、と言って大げさなら技術屋の顔をもあった。彼とその弟子たちは高い築城技術を持っており、攻める戦は否定するものの、攻められた時の防戦は必要だと考えていた。

のみならず、大国に攻められた小国の城郭が脆弱と見れば、出かけていって防御に力を貸すべきと考えていた。墨守という言葉はここに由来する。

墨子の死後も、その思想と実践は弟子たち、つまり墨家の面々に継承されていった。代々、鉅子と呼ばれる指導者を立て、思想的技術屋集団として活動を続けたらしい。彼らが小国の防衛を請け負っていた確実な記述が『呂氏春秋』に見える。もっともその記述は、楚の攻勢に対しもちこたえられず敗戦、鉅子の孟勝以下、180名が自決した、という悲惨な内容だが(紀元前381年)。

以降、墨家は急速に衰え、戦国時代が終わり秦が天下をとる頃には、言論の表舞台から姿を消す。本格的な再評価が始まるのは清代も末期になってからである。

最後に、非攻の系譜につらなる、ささやかな傍流を見ておこう。諸子百家の中でも万年補欠といった感じだが、宋子と尹文の説だ。

この2人の学説を収めたまとまった書はなく(後世の偽書を除けば)、彼らを批判したり(たとえば『荀子』)、賞賛したり(たとえば『荘子』)する別の書のおかげでその思想がうかがえる。それによると、彼らは、「人から侮辱されても恥と思うな。恥と思わなければ争いは起きない」と説いていたらしい。

まさに一人一人の日常から始められるところ。この考え方は、いかがだろうか。

文/前川仁之

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

上杉謙信を越後に縛り付けた「肩書」へのこだわり 「義の武将」は作られたイメージにすぎない

東洋経済オンライン / 2024年11月23日 9時20分

-

正統派劇画で魅せる中世大陸ロマン『ビジャの女王』6巻11月13日発売

@Press / 2024年11月15日 14時20分

-

日本美術の名品に宿る豊かなメッセージ サントリー美術館で「儒教のかたち こころの鑑」展

OVO [オーヴォ] / 2024年11月11日 0時0分

-

【もりおか歴史文化館】テーマ展「藩校助教藤井又蔵の足跡」

PR TIMES / 2024年11月9日 11時45分

-

渋沢栄一翁・顕彰能「青淵」制作発表会のご案内

共同通信PRワイヤー / 2024年11月1日 15時0分

ランキング

-

1一人暮らしの同僚は毎食「コンビニ弁当」です。「光熱費もかからないから、作るより安上がり」と言っていますが、そんなことないですよね?

ファイナンシャルフィールド / 2024年11月29日 5時50分

-

2AirPodsの音がぶちぶち途切れてしまう……原因は? 試すべき対処法はある?

オールアバウト / 2024年11月29日 21時25分

-

3“風呂キャンセル”は冬でもNG、界隈の人々に皮膚科医が忠告、「乾燥で体臭は拡がりやすくなる」

ORICON NEWS / 2024年11月29日 11時30分

-

4Z世代が知ってる50代以上の女優 3位篠原涼子さん 2位天海祐希さんを抑えた1位は演技力半端ないあの人

まいどなニュース / 2024年11月29日 15時40分

-

5ワークマンの「着る断熱材」がスゴイ! 寒さも暑さも感じない「無感覚アウター(レディース)」を着てみた

Fav-Log by ITmedia / 2024年11月23日 9時50分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください