「戦争ってカッコいい」「戦争って泣ける」と称賛してしまう“困ったちゃん”…人類の無意識にある“加害者性”を提示したイタリア未来派のマリネッティによる11条文

集英社オンライン / 2024年6月17日 18時0分

〈戦国の世で墨子はなぜ「非攻」を主張したのか…節を求めてぜいたくを戒めることで、「反戦とエコロジー」を結び付けていたのか?〉から続く

平和学を振り返る上で、無視できないのが戦争だ。過去の思想家たちも、気がつくとその魅力を留保なしで肯定してしまうことがある。なぜそんなふうに戦争というものに魅せられてしまうのか。

【画像】「戦争は、体験しない者にとっては甘美なものだ」と喝破したエラスムス

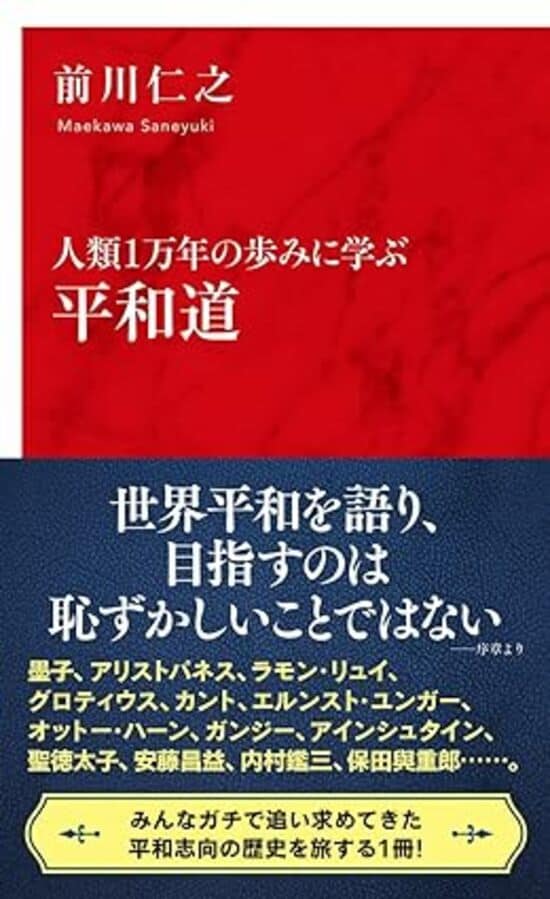

『人類1万年の歩みに学ぶ 平和道』より一部抜粋、再編集してお届けする。

「戦争は、体験しない者にとっては甘美なものだ」

平和を愛する人にとっては残念なことに、戦争には人をひきつける魅力がついてまわるのかもしれない。

「戦争は、体験しない者にとっては甘美なものだ」と喝破したのは人文主義の巨人デジデリウス・エラスムスだ。

部外者にとって甘美とは、当事者にとって甘美であるよりずっとたちが悪い。なぜなら当事者はたとえ甘美でも身にふりそそぐ戦争そのものの相手に忙しかろうが、部外者なら存分に憧れられる。憧れ、欲し、ついにはもたらしうる危険さえある。

だからこそ私たちは、戦争の魅力と、あるいは戦争には魅力があるという噂と、しっかり向き合わねばならない。そしてそれがネス湖の怪獣に類する噂だけの存在なのか、それとも本当にあるのか見定め、後者の場合は、平和の実現に向けてなんらかの対抗策を講じなくてはなるまい。

暴力の3つの形態

現代平和学の第一人者であり、日本とも関係が深いヨハン・ガルトゥング(1930~)によると、暴力には3つの形態がある。直接的暴力、構造的暴力、文化的暴力だ。

直接的暴力は説明無用だろう。構造的暴力は間接的な暴力に近い。政策や社会制度によって生じる貧困、差別などが構造的暴力にあたる。この種の暴力は社会構造に組みこまれているために見えづらい。

そして文化的暴力とは、「構造的・直接的暴力を正当化する文化に根ざすすべてのものを包含する」(木戸衛一、藤田明史、小林公司訳『ガルトゥングの平和理論』)。簡単に言えば、暴力を許容したり美化したりする言説や芸術作品がそれにあたる。

直接的暴力は、よほどのケンカ好きや職業軍人、あるいはプロレベルに場数を踏んだ市民運動家でもない限り、いまの日本ではそんなに身近ではないだろう。

ユダヤ系ドイツ人の思想家ヴァルター・ベンヤミンによると労働者のストライキも合法的な暴力なのだが、ここでは除外する。

構造的暴力は一般人の大多数にとって、それを助長する政策がとられないかチェックする対象にこそなれ、自ら手を染めるものでもない(と祈りたい)。悲しいことに被害者として接する人のほうが多いかもしれない。

たとえば新自由主義政策の結果格差が拡大したとしたら、低所得に苦しむ人々は構造的暴力の被害者だ、ということが言える。

知らないうちに加害者になってしまう暴力

文化的暴力は私たちにとって、前の2つよりはるかに身近で、厄介な代物だ。厄介だと言うのは、知らないうちに加害者になっている危険が各段に大きいから。しかも文化的暴力は、それを行使したり被ったりすることが他の2種類の暴力の肯定に結びついてしまう。

一般的に、文化的から構造的を通って直接的暴力に向う因果的な流れが認められる。文化は説教し、教え、諭し、扇動し、われわれを鈍くし、搾取そして/または抑圧を正常かつ自然なものと見させるか、あるいはそれら(とりわけ搾取)を見させない(藤田明史訳『ガルトゥング平和学の基礎』)。

ガルトゥングはそう説明している。

いまの美智子上皇后が皇后だった頃に詠んだ次の1首は、文化的暴力というものの罪深さに対し、自戒をもこめて歌いあげたおそるべき秀歌である。

知らずしてわれも撃ちしや春闌(た)くるバーミヤンの野にみ仏在(ま)さず

アフガニスタンのイスラーム過激派武装勢力タリバーンによって破壊されたバーミヤンの磨崖仏を、いま40代以上の人々はニュース映像等で見たことがあると思う。多くの人はきっと、「ひどいことしやがるな」「もったいない」と軽く正義感をたぎらす程度だろう。

ところがこの歌人は「知らないだけで自分も撃っていたのではないか」と自身が加害の側に、暴力を行使する側に入っていた可能性を疑おうとするのである。皇后美智子がなぜに、なにを、撃つというのか?

善悪二言論でタリバーンを切る立場で考えるのなら「私たちが中近東情勢に無関心でいた結果、過激な連中を増長させ、磨崖仏が破壊されるまでになってしまった」という脈絡がいちおうできるかもしれない。その場合は無関心に誘うすべてが文化的暴力の種となる。

だが私は、1首をそんなにせまい了見に閉じこめておきたくはない。「知らずして われも撃ちしや」というこの、世にはびこる文化的暴力をキッと見つめかえすまなざしにどぎまぎしつつ、想像力をひろげてゆくのが最良の鑑賞ではないかとおおけなくも思う。

「戦争は美しい」と語ってしまうワケ

戦争に「娯楽」的な価値を見いだそうとする思想や言説は大きく分けて2つの嗜好があると考えられる。戦争を審美的に愛するものと、物語として惹かれるものと。

ざっくり言えば「戦争ってカッコいい」と「戦争って泣ける」だ。両者はくっきりと分けられるものでもなく、どちらの傾向にしても、それを体験する人間の知性と感性が媒介することになる。

美学者ウィルヘルム・ヴォリンガーが芸術作品の美的価値を分類する際に用いた言葉を強いてあてはめると、前者は「抽象」の美、後者は「感情移入」の美となろうか。

ここでは「戦争は美しい」ということを古今未曾有のしつこさで訴え続けた困ったちゃんの活躍を、反面教師として見学しておこう。

20世紀初頭。

電灯、電話、レコード、映画、そして飛行機。みんなすでに発明されている。政治思想では社会主義者の国境を超えた組織であるインターナショナルがもうとっくに活躍を始めている。

そして、これらの新技術にしろ新思想にしろ、まだまだ身の振り方が――歴史的な評価が――定まっていない。だからこそおもしろい。そんな時代だ。

1909年2月20日、フランスのフィガロ紙に「Le Futurisme(未来派)」と題する記事が2段に渡って掲載された。寄稿者の名はフィリッポ・トマーゾ・マリネッティ(1876~1944)。エジプト生まれのイタリア人詩人だが、自身の詩誌を中心にフランス語の詩作活動を続けていた。

「ぼくたちはモスクランプの明かりのもとで夜通し起きていた――ランプの真鍮の笠はぼくらの精神同様に明るい、なぜならともに電気の心臓の内なる成長を蔵しているから」と書き出される散文詩調のエッセイに続いて、「未来派宣言」の条文が並ぶ。

一、われわれは危険への愛情、活力と蛮勇の営みを歌わんと欲する。

二、勇気、大胆さ、革命こそわれわれの詩に不可欠な要素である。

三、従来文学は思惟に富んだ不動、恍惚、そしてまどろみを尊重してきた。われわれはこれに対して、攻撃、熱にうかされた不眠、駆け足行進、決死の跳躍、平手や拳の一撃を称賛せんと欲する。

四、われわれは世界に新たな美が一つ加わったことを宣言する。すなわち速度の美だ。爆発性の息吹を吐き散らす蛇のごとき巨大な管をボンネットにさらしたレーシング・カー、機関銃の斉射のごとくうなりをあげて疾駆する自動車は、サモトラケの勝利の女神よりも美しい。

ここまででもすでに暴力的な好みが見てとれるだろう。また、昔ながらのジェンダー観で言うなら、どうにも「男の子っぽい」好み。

イタリア未来派の美のセンス

そして第七条と第九条において、その好みはより明け透けになる。

七、美はただ闘争にのみある。攻撃的な性質を持たない傑作など存在しない。詩とは、未知なる諸力を人類が征服するためにしかけられる強襲であらねばならない。

九、われわれは、世界の唯一の健康法たる戦争と、軍国主義、愛国主義、無政府主義者たちの破壊活動、命を賭けうる美しき理想の数々、女性蔑視を称揚せんと欲する。

全一一条の後にマリネッティは、イタリアで「未来派」と自ら名乗る芸術運動が始まっていることを報告している。イタリア未来派の誕生だ。

当時は芸術の諸領域で、新しい美のありかたが探求されていた時期だ。ピカソらのキュビスム運動はこの1年前に始まっている。

芸術音楽では、もう間もなく(4年後だ)ロシアのストラヴィンスキーがバレエ音楽『春の祭典』を初演し、不協和音と野性的かつ複雑きわまりないリズムで聴衆の度肝を抜くのである(パリでの初演時に演奏開始間もなくヤジと、観客の間での論争が始まったというエピソードはあまりに有名)。

その3年後(1917年)にはマルセル・デュシャンが小便器を横にして『泉』のタイトルで展示。現代アートの始点を置くことになる。芸術、という枠自体がぶよぶよと揺れている時代。

マリネッティらの運動も、この時代背景とは無縁ではないだろう。攻撃性や「速度」、危険に勇気といったもろもろへの愛と、戦争をじかに結びつけているらしいその子どもっぽい素直さは、文明人の持つあやうさを突いているようで、あなどりがたいものがある。

速度の美、闘争の美、勇気とスリル……現代人が日々消費している芸術やエンターテイメントで、これらの要素をまったく持たないもののほうが少ないのではないか。

マリネッティという政治的な芸術家をせいいっぱい肯定的に評価すると、彼は自ら恥をさらして、人類の持つ無意識の戦争愛を打ち明けてくれたのである。

文/前川仁之

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「SNS」は情報戦・心理戦のゲームチェンジャー

トウシル / 2024年11月26日 9時55分

-

「暴力の源は戦争を生む近代文化と個々の心にひそむ」戦犯たちの最期を見届けた教誨師が訴えた~28歳の青年はなぜ戦争犯罪人となったのか【連載:あるBC級戦犯の遺書】#69

RKB毎日放送 / 2024年11月22日 15時15分

-

トランプ氏、国家情報長官に元民主党下院議員ギャバード氏指名へ

ロイター / 2024年11月14日 7時58分

-

平和の根源を身近なところから探っていくイベント家庭の中の暴力について考える

OVO [オーヴォ] / 2024年11月11日 12時39分

-

【2024年11月18日(月)19時スタート】夫婦、親子、家族・・・ 家庭から平和を考える

PR TIMES / 2024年11月6日 11時11分

ランキング

-

1一人暮らしの同僚は毎食「コンビニ弁当」です。「光熱費もかからないから、作るより安上がり」と言っていますが、そんなことないですよね?

ファイナンシャルフィールド / 2024年11月29日 5時50分

-

2AirPodsの音がぶちぶち途切れてしまう……原因は? 試すべき対処法はある?

オールアバウト / 2024年11月29日 21時25分

-

3“風呂キャンセル”は冬でもNG、界隈の人々に皮膚科医が忠告、「乾燥で体臭は拡がりやすくなる」

ORICON NEWS / 2024年11月29日 11時30分

-

4Z世代が知ってる50代以上の女優 3位篠原涼子さん 2位天海祐希さんを抑えた1位は演技力半端ないあの人

まいどなニュース / 2024年11月29日 15時40分

-

5ワークマンの「着る断熱材」がスゴイ! 寒さも暑さも感じない「無感覚アウター(レディース)」を着てみた

Fav-Log by ITmedia / 2024年11月23日 9時50分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください