「あの頃、僕は田家秀樹になりたかったんだ」作家・重松清が大きな影響を受けた音楽ライターと17年ぶりに語ったこと

集英社オンライン / 2024年6月29日 10時0分

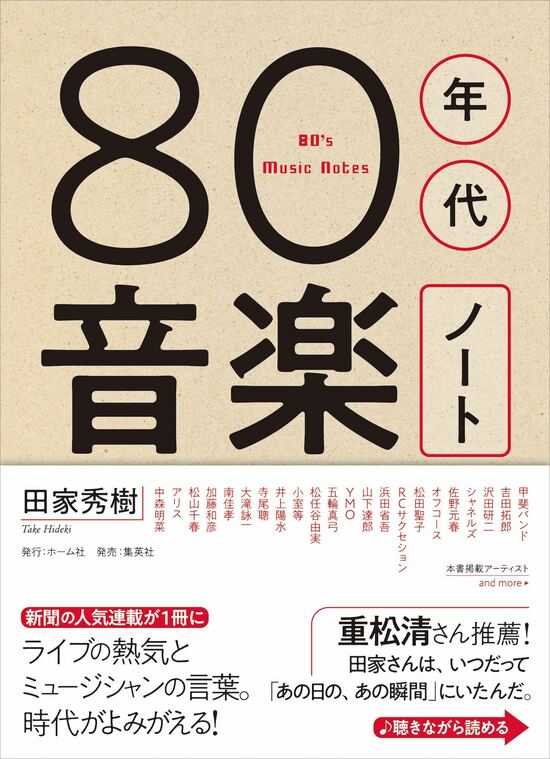

吉田拓郎、矢沢永吉、甲斐バンド、浜田省吾、長渕剛、RCサクセション……音楽評論家・田家秀樹が、80年代にライブやインタビューで目撃したアーティストの姿や言葉、制作秘話を描いた新刊『80年代音楽ノート』。その帯に推薦文を寄せた作家の重松清は、学生時代、田家秀樹の書く記事や音楽の熱心な読者だった。代官山・蔦屋書店でのイベントで、17年ぶり再会したふたりが、時代と音楽を語りあった(前後編の前編)

【画像】作家・重松清氏が「僕の大切な恩人」と語る音楽ライターの田家秀樹氏

対談は重松清による“前説”からスタート!

(司会 本日の対談ですが、最初に重松さんの方からお話しをしたい、と。その後で、田家さんをお迎えする形になっています。それでは重松さん、どうぞ)

重松 重松清です。よろしくお願いいたします。田家さんから、先にお前ひとりで喋って場を温めておけと言われまして(笑)。

田家秀樹が重松清に与えた多大なる影響について、ちょっとだけお話しさせてください。

今日のイベントのタイトル、「あの頃、僕は田家秀樹になりたかったんだ」。これね、本当なんです。

吉田拓郎さんの広島時代を描いた田家さんの『小説 吉田拓郎 いつも見ていた広島』という本があって、文庫になったときに僕が解説を書きました。その解説が、我ながら想いのこもったいいものになったので、プリントアウトして持ってきました。

読みますね。

――田家秀樹になりたい。10代の終わり頃から、ずっとそう思っていた。1980年代のことである。大学生の頃は、「文・田家秀樹」「構成・田家秀樹」「インタビュー・田家秀樹」とクレジットの付いた音楽雑誌の記事をむさぼるように読んでいた。吉田拓郎、矢沢永吉、甲斐バンド、浜田省吾、長渕剛、RCサクセション……。あの頃の僕には、大好きなアーティストがたくさんいた。そのひとの生き方に憧れた。上京の物語。仲間たちとの友情の物語。野心と失意の物語。挫折からの復活の物語。色恋の物語。要するに、「青春」にまつわる大切なことは、すべてアーティストから学んできた。そして、それらの物語は、いつだって田家さんによって語られていたのだった。

あの頃の僕は、田家さんが描くアーティストの物語を青春小説のように読んでいた。もしも田家さんがいなければ、小説の書き手にはなっていなかった――とまでは言わなくても、自分の書く小説の色合いは、今とは違ったものになっていたような気がする。そういった意味では、間違いなく田家さんは僕の大切な恩人である――

そういう書き出しでした。

だから、田家さんの本に推薦コメントを、って言われて、本当に光栄な話だったんで、ぜひやらせてくださいと。そして、考えてみれば前回お会いしたのが17年前だったから、対談するならいつでも行きますよ! ということで、今日のイベントが実現したわけです。

1980年代というと、田家さんは30代から40代。アーティストや、彼らと音楽を作っていくスタッフとちょうど同世代です。一緒にコンサートを作っていく、ツアーを作っていく。その現場に、田家さんはいたわけです。

この本は、現場感に溢れた、本当にノートとしか言いようがない熱い一冊。今日は、この本とともに、田家さんとちょっと昔話をしたいなと思っています。

では、そろそろお呼びしましょうか。田家秀樹さんです!

田家 いや〜ドキドキしました…。「お前」なんて言ってませんからね(笑)。

重松 場、あっためといたよ!(笑)

田家 ありがとうございます(笑)。

ライター気質のふたりの対談はダチョウ倶楽部に!?

重松 まずは、田家秀樹さんてどんな人? ということで、田家さんは音楽評論家で、ノンフィクション作家で、ラジオの構成作家で、ラジオのMCで、と、肩書きいっぱいあるじゃないですか。ご自身では、いちばんしっくりくるのは何になるんですか?

田家 最近はありがたいことに、音楽評論家って言ってくださる方が多いので、それでいいや、と思っているんですけど、10年ぐらい前までは、なんでもいいですよ、って言っていたんです。

あなたの見た通りに付けてください。音楽ライターだと思ったら、音楽ライターでしょうし、ただのフーテンと思ったらフーテンでしょうし、もうなんでもいいですって。

重松 それ、みんな困るんですよ(笑)。でもブログなんかでは、ご自身のことを「音楽ライター」っておっしゃってることが多いですよ。自分で「評論家」というのは抵抗がある?

田家 自分から言うのは恥ずかしいというか、僕よりもっと音楽に詳しい方とか、実際にご自分で音楽をおやりになってる方もたくさんいらっしゃるから。僕、何もできないんですよ。

重松 フフフ。

田家 楽譜も読めないし、歌もやってないし、楽器なんてフォークギターでコード5つ知っているぐらい。おこがましくて評論家って言えないなっていうのはありますね。音楽ライターの方が身軽な感じがあります。

重松さんは「小説家になる」とお決めになった時がきっとありますよね。

重松 僕は、いわゆる新人賞に応募してないんですよ。ずっとフリーライターをやってて、「小説書きませんか」って言われて書いたら、なんだかんだと小説の仕事が増えた。

だけど、今でも僕は、根っことしてはフリーライターでありたいなと思ってるし、フリーライター的な仕事がすごく好きです。まあ作家なんてね、国家試験があるわけでもないし、僕は文芸家協会とかペンクラブとかにも入ってないので、まったくのフリーランス。よく言えば、とことんマイウェイでやっていけてるんです。

小説をたくさん書いているライターでありたい、っていうのは、すごくありますね。だから自分の話をするよりも、こうやって田家さんの話を聞く方が好きなんです。

田家 僕も自分のことを話すよりも、人の話を聞く方が好きなんですよ。

重松 だから今日はおそらく、僕が田家さんに「田家さんはこうですか」って質問したら、「重松さんはどうなの」「いや田家さんでしょ」って、ダチョウ倶楽部みたいになっちゃう(笑)。

田家 すぐ返しちゃってね。

重松 話が進まなくなっちゃうから、今日は僕が質問します!

田家 はい、なんでも聞いてください。

音楽ライターの道を決意させたふたつのコンサート

重松 今回の『80年代音楽ノート』の前に、田家さんは『70年代ノート』を書かれています。『70年代〜』の方は田家さんの「私」がたくさん出ていますよね。雑誌の編集者時代の話、ラジオの構成作家時代の話、そして政治や学生運動の話もあって、本当に「70年代」としか言いようがない1冊です。

これが『80年代〜』になると、音楽の仕事がだんだんメインになってくる。田家さんは、いつぐらいから意識的に、あるいは無意識で、音楽というフィールドを自分の主戦場にしていかれたんですか?

田家 70年代は、音楽を意識するというより、自分が気心を許せたり、信頼できたり、友達になりたいなって思うような人が音楽の周辺にしかいなかったんですよ。居心地のいいところというか、自分が生きていける場所が、そこしかなかった。なんて言うんでしょうね…難民、みたいな。

重松 難民!

田家 僕らは音楽に“逃げ込んだ”難民みたいな感じがありました。学生運動の名残りもありましたし。就職したくないな、ネクタイもやだな、みたいな気分が強くて。

じゃあ社会で何やるんだ、ってときに、ラジオの深夜放送があった。フォークロックの人たちが、みんな髪の毛が長くて、歌ってることも僕らがいつも思っているようなことで。この人たちの側にいれば、俺も生きていけるかな、と。

はっきり、音楽の世界で生きていこう、と思ったのは2回あります。

ひとつは、1975年の『吉田拓郎・かぐや姫 コンサート イン つま恋』。夜明けに、拓郎さんが「人間なんて」を歌うのを見て、ああ、音楽の力ってすごいんだ、と。6万人がこんなに涙流して汗流して。みんなで歌ってるんだって。僕、膝が震えて、どうしていいかわかんなかった。

重松 2回目は?

田家 2回目はね、尾崎豊です。

70年代の終わりにね、深夜放送が変わり始めるんです。深夜放送がメジャーへの足掛けみたいになって、1つのステータスになってきて、アイドルの人なんかが番組を持つようになるんですね。その構成をやってくれって言われて。自分にはラジオの世界がちょっと居心地悪くなってきた。

そんなときに「雑誌の編集長やらないか」って言われて、そっちに行ったんです。で、4年間で3冊やったんですが、全部休刊、なくなっちゃって。ちょうど80年代に入った頃です。

音楽はたのきんトリオが出てきてアイドル全盛時代。雑誌編集の方もうまくいかない。さあどうしよう、ってときに、尾崎豊が出てきたんです。

重松 『80年代音楽ノート』でも書いていらっしゃいますね。

田家 1985年のツアーの最終日の、大阪球場公演です。彼が、「ハイスクール Rock’n ‘Roll」のイントロに乗せて、教室でウォークマンを聴いていて、クラスのみんなに白い目で見られたてたと、高校時代のことを話していて。

「ブルース・スプリングスティーンやジャクソン・ブラウンや佐野元春や浜田省吾なんかを聴いてたんだぜ。よく聴け、これがロックンロールだ!」って叫んだんですよね、そのとき、「やっと見つかった」って思ったんですよ。

ブルース・スプリングスティーンや浜田省吾や佐野元春という、僕自身が好きな音楽を、尾崎豊を通して聞く人たちいるんだ、と。自分の好きな音楽で、世代を超えて繋がることができる、伝えることができる。そこに、自分の居場所があるかもしれないと思ったんですね。そこから、音楽ライターでやっていこう、と。

文/剣持亜弥 写真/三浦麻旅子

〈「佐野元春さんはよくぞ『さよならレボリューション』って言ってくれたなって。もう70年代じゃないんだよって見せてくれた」(田家秀樹×重松清)〉へ続く

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「それまでアイドルがやらなかったことを積極的にやらせた」放送作家の鈴木おさむが語る『スマスマ』が“バケモノ番組”になったワケ

文春オンライン / 2024年11月26日 17時0分

-

昭和の匂いを漂わせた私小説の求道者に脚光……藤枝静男、あの若手作家も愛読者

読売新聞 / 2024年11月25日 15時30分

-

小西康陽が語る65歳の現在地 歌うこと、変わり続けること、驚くほど変わらないこと

Rolling Stone Japan / 2024年11月20日 17時30分

-

76歳“怪物”泉谷しげる、吉田拓郎デビュー曲を男気カバー&「俺バージョン」披露へ 古巣フォーライフ48年ぶり帰還

ORICON NEWS / 2024年11月13日 5時0分

-

「世界と自分のずれを描く」小池水音×又吉直樹『あのころの僕は』刊行記念対談

集英社オンライン / 2024年11月9日 10時0分

ランキング

-

1“風呂キャンセル”は冬でもNG、界隈の人々に皮膚科医が忠告、「乾燥で体臭は拡がりやすくなる」

ORICON NEWS / 2024年11月29日 11時30分

-

2一人暮らしの同僚は毎食「コンビニ弁当」です。「光熱費もかからないから、作るより安上がり」と言っていますが、そんなことないですよね?

ファイナンシャルフィールド / 2024年11月29日 5時50分

-

3ついに日本政府からゴーサイン出た! 豪州の将来軍艦プロジェクト、日本から輸出「問題ありません!」 気になる提案内容も明らかに

乗りものニュース / 2024年11月29日 6時12分

-

4健康を保つための「食べ物」や「食べ方」はありますか?...和田秀樹医師に聞く「老けない」最強の食事法

ニューズウィーク日本版 / 2024年11月29日 13時20分

-

5ワークマンの「着る断熱材」がスゴイ! 寒さも暑さも感じない「無感覚アウター(レディース)」を着てみた

Fav-Log by ITmedia / 2024年11月23日 9時50分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください