「佐野元春さんはよくぞ『さよならレボリューション』って言ってくれたなって。もう70年代じゃないんだよって見せてくれた」(田家秀樹×重松清)

集英社オンライン / 2024年6月29日 10時0分

〈「あの頃、僕は田家秀樹になりたかったんだ」作家・重松清が大きな影響を受けた音楽ライターと17年ぶりに語ったこと〉から続く

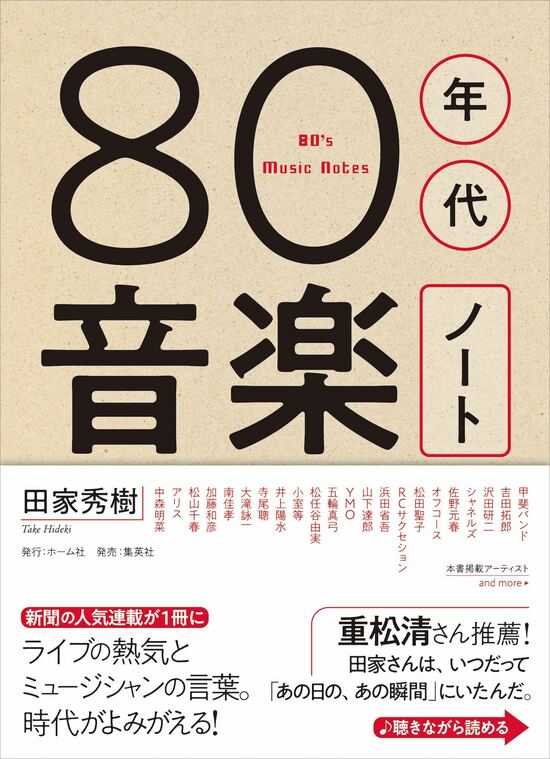

『80年代音楽ノート』を上梓した音楽評論家・田家秀樹と、作家・重松清のトークイベント「あの頃、僕は田家秀樹になりたかったんだ」。後編は、重松の貴重な音楽ライター時代のエピソードや、田家が見てきた80年代の劇的な変化が語られる。イベント最後に重松が見せた演出とは(前後編の後編)。

野次馬としてどの時代も面白がることができた

重松 70年代と80年代を比較すると、どんな違いがありますか? 70年代にはなかったけれども80年代に生まれた、とか、逆に70年代にあって80年代には失われたものは?

田家 70年代にあって80年代になくなったこといっぱいありますよね。歌は世につれ、なわけで、まあ音楽だけがそうだったわけではないですが、イデオロギー性とか思想性、社会性みたいなものは、どんどんどんどん、薄くなっていきましたね。

あとは、洋楽へのコンプレックスがなくなりましたね。それが最大の違いかもしれない。

重松 ああ、コンプレックス。

田家 僕もそうですが、70年代の人たちは洋楽に近づきたいとか、洋楽を聴いているヤツが偉い、みたいな、洋楽コンプレックスがありました。でもそれが80年代にはなくなった。

これはもう、サザンオールスターズ、桑田佳祐さんの功績でしょうね。洋楽なんて聞いてなくていいんだ、っていうのを、彼らは肉弾戦として見せてくれましたから。

重松 僕は1981年、18歳で山口から東京に出てきました。だから本当に70年代の後半あたりから80年代というのは、青春のリアルタイムで音楽を聞いてきた世代です。1985年に大学卒業して、一度出版社に入ったんですけど1年足らずで辞めちゃって、そこからフリーライターになって。

田家 会社員時代そんなに短かったんだ!

重松 田家秀樹になりたいと思ってたから(笑)。

田家 重松さんの小説の読者は何百万人もいらっしゃるんでしょうけれど、音楽ライターをやってたっていうのは、みなさんどのくらい認識されてるんですか?

重松 その頃の僕はペンネーム使ってなかったから「重松清」で結構出てるんですよ。アルフィーの10万人コンサートの仕事も重松清で書いてるし。

田家 うそお! あのときいたの?

重松 いたのいたの!

田家 重松さんいたんだ…。

重松 さっき、田家さんが70年代の終わりから80年代にかけてラジオの深夜放送が変わっていって、って話が出たじゃない? 僕も、音楽ライター時代に、自分の好きな音楽と、世の中で流行っている音楽が一致しないことに気づいていくという経験をしていて。

田家 わかりますわかります。

重松 例えばね、あるベテランバンドのリーダーが独立して、残ったメンバーでもう1回やろうってなって、そのデビューアルバムのための合宿を信州のペンションでやるから取材してこい、って仕事があったの。1泊2日で。そうしたら結局、その記事の文字数がたったの300文字! なんなんだっていう。

好きとか嫌いじゃなくて、時代に乗ってる乗ってないっていうシビアなところが如実にくるんだなっていうのを思い知らされた。

田家さんも、70年代から80年代と音楽に関わり続けるなかで、新しい音楽が出てくる。一方で、70年代に輝いていたアーティストが疲れ気味になっていくのには、思うところもあったんじゃないですか。

田家 自分はこのまま、ここにいていいんだろうか、みたいには感じてました。でも、他に行き場がなかった。

重松 うんうん。

田家 やっぱり楽しかったんです。改めて自分のやってきたことを振り返ると、「音楽好きの野次馬」っていう感じがするんですよ。どれも面白い。70年代のあの時代よりも今の方が面白いっていう風に思えた。

否定するとか肯定とかではなくて、70年代もちゃんとあるし、それがどう変わっていくかも見ることができるし、見たこともない人や音楽が出てくるし。それを全部、野次馬として「これも面白そうだな」って、近くで面白がれた。その面白がれる場所を見つけられたから、ここまでずっと来られたんじゃないかと。

70年代の終わりと80年代の始まり

重松 もしかすると見たくないかもしれないけど、この本、出していい? 1980年に出版された『明日は騒乱罪』。糸井重里、岡留安則、笠井潔、亀和田武、橋本治らによる、当時の20代に向けたアジテーションブック、みたいな感じの1冊ですよね。田家さんも、ライフル構えてスナイパー姿で写ってますね。

田家 恥ずかしいです。お調子者なんですよ(笑)。

重松 「動け!」っておっしゃってますね。「別個に進んで同時に撃て!」みたいなね。僕はこの本を、ほぼリアルタイムで読んだんですが、今改めて読み直すと、いろんな人が甲斐バンドや泉谷しげる、頭脳警察、吉田拓郎など、音楽にメッセージを絡めて語っている。

それでね、『80年代音楽ノート』の中で、佐野元春さん『ガラスのジェネレーション』の「さよならレボリューション」という歌詞を、80年代的なフレーズとおっしゃってるんだけど、僕は、田家さんの世代としては「さよならレボリューション」って言わせちゃいけないんじゃないかなと思ったんです。

田家 ああ、でもね、「よく言ってくれた」って感じの方が強かったですね。うん。まあ多少の引っかかりもありましたけど、「レボリューション」っていう言葉を使ってくれたこと自体が嬉しかった。

やっぱり70年代の終わりって、恥ずかしい言い方になりますが「革命幻想の末路」みたいなものを見ちゃった感じがあったんですよ。で、次にいけなくて悶々としていたなかで、「さよならレボリューション」っていう風に言われた時に、 ばーっと先が開けて、「ああ、そういうことなんだよな」っていうふうに思えたんです。

重松 なるほど。

田家 70年代のあの革命幻想はもう幻だったんですよ。あれからは何も生まれなかったじゃないですか、って。批判ではなく、僕の中ではそういう実感があった。だから、佐野さんの“旗”は、気持ちよかったですね。

もう70年代じゃないんだよって見せてくれた。山下達郎さんも坂本龍一さんもRCサクセションも、みんな80年代へ走り出して違うところに行った。俺も、っていう感じでしたね。

80年代は激しい世代交代の時代だった

重松 今回の対談に合わせて、田家秀樹と音楽シーンに関する年表を作ってきたんです。

田家 もう拝んじゃいますよ。

重松 田家さんも本の中でおっしゃってますけれど、80年代って1980年からヨーイドンで始まったわけじゃなくて、1980年というのは70年代の終わりなのか、80年代の始まりなのかっていうのはわからないわけです。

僕は、『星をつくった男 阿久悠と、その時代』という、作詞家の阿久悠さんのノンフィクションを書いたんですが、その取材の中で、作曲家の筒美京平さんが、デビュー20周年となる1987年頃に、「作曲家として区切りがついたと思ったんです。それまでは自分が時代を引っ張ってるという感覚がどこかにあったんですが、20周年の頃を境にそれが消えて」ってコメントしてるんですね。

そしてその1987年に、TMネットワークがヒットチャートで初の1位をとっている。80年代というのは、すごいペースで世代交代が進んだ時代だったんです。

田家さんはこのとき、もう40代になってて。

田家 42歳ですね。

重松 そして今に至るわけですけども、どこかでもう、もういいかっていう気持ちにはならなかったんですか?

田家 う〜ん……最近ですね、それは、

重松 最近(笑)。

田家 あんまり立ち止まって自分を振り返るみたいなことはないぐらいに、次から次へとといろんなことがあって、面白かったんですよ。

90年に、僕は浜田省吾さんのツアー「ON THE ROAD '90」に全部同行したんです。全国48都市、83本。全行程スタッフ移動。それは、ニュージャーナリズム的な感じでコンサートを書きたい、という思いがあって。

ボブ・グリーンの『アメリカン・ビート』という本がすごくよくて、こういう書き方があるんだ、と。

そんなふうに、好きなコンサートを片っ端からタダで見れられた、っていうのも、立ち止まらずに仕事をしてこられた大きな要因かもしれないですね。

直木賞作家が見せた見事な伏線回収

重松 今日はね、こんなものまで持ってきたんです。目覚まし時計。

田家 なんですか、それ?

重松 仕事場にある時計なんですけど。僕は、1981年の4月1日の朝10時、夜行列車に乗って上京してきました。そして、下宿に入って最初にやったのが、この目覚まし時計に乾電池を入れることだったんです。そこからね、今もまだずっと動いてるわけ。

ということはね、81年からの43年間、ずっとずっと俺を見てくれてんだよね、この時計が。

それと同じように、田家さんは、70年代から今に至るまで、ずっと音楽を見てくれていたんだよな、と。

でね、作家はすぐこうやって伏線回収するんですよ(笑)。 最初に肩書きの話で言ったんだけど、僕が最初に買った田家さんの単行本が、甲斐バンドのことを書いた『ポップコーンをほおばって』という本。田家さん、このあとがきって覚えてます?

田家 音楽見届け人。

重松 そう!「音楽見届け人。最近、自分のことをそんなふうに思ったりする。」このね、「見届け人」っていうのがまさに今だな、と。

田家 最近引っ越しをして、荷物を整理して見つけたんですけど、昔つくっていた季刊誌の最終号に、「今は若者文化、若者の音楽と言われているけども、僕らが大人になれば、これが大人の文化、大人の音楽になるんだ」みたいなことが書いてあって。

俺こんなこと書いてたんだ、と。なんだか当時の自分に励まされたような気がしました。

重松 この『80年代音楽ノート』は、1篇1篇はそんなに長くないんだけれども、アーティストだけではなくて、その背景にいるコンサートのスタッフさんたちの存在もすごく感じ取れる。音楽を愛して、ものを作ることを愛した人たちのいろんな群像劇にもなっていて、それがすごく田家さんらしいと思います。

で、僕の43年間を見つめ続けてくれた時計が、そろそろ8時半を指そうとしてます。締めの時間になりました。田家さん最後一言どうぞ。

田家 うまい! 小説のような終わり方ですね(笑)。いや、今日は自分のこれまでの過ごしてきた時間が、このためにあったんだっていう風に思えた日でした。

重松 20歳の俺も喜んでるよ。田家秀樹に会えたっていうね。今回、2回目で17年ぶりですよね。次3回目また17年後だと、田家さんが94歳、俺が78歳か。もうワンチャンあるかもしれないですね。

田家 あるといいですね。

重松 その時には90年代、2000年代、2010年代の話をしましょう。

田家 10年代までいけるか……。

重松 行こう! 20年代まで書きましょう!

田家 はい、頑張ります(笑)。

重松 よし、じゃあ今日は帰ろう! って、飲み屋じゃないんだから(笑)。

田家 ありがとうございました(笑)。

文/剣持亜弥 写真/三浦麻旅子

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

DURDNが語る、すべての人を包み込む「肯定感」が生まれる背景

Rolling Stone Japan / 2024年11月27日 18時15分

-

「それまでアイドルがやらなかったことを積極的にやらせた」放送作家の鈴木おさむが語る『スマスマ』が“バケモノ番組”になったワケ

文春オンライン / 2024年11月26日 17時0分

-

小西康陽が語る65歳の現在地 歌うこと、変わり続けること、驚くほど変わらないこと

Rolling Stone Japan / 2024年11月20日 17時30分

-

昭和の伝説フィンガー5 Vo.玉元正男が語る秘話 米統治の沖縄から東京へ乗り込むも試練の日々 阿久悠、都倉俊一のコンビに救われた 「オッケー、僕たちに彼らの曲を作らせてくれ」

まいどなニュース / 2024年11月17日 19時0分

-

Aぇ! group、Netflixドキュメンタリー第2弾配信決定 小島健&佐野晶哉のキスシーン公開「今からでもカットしてほしい」【BORDERLESS Aぇ! group デビューツアーの裏側/会見ほぼ全文】

モデルプレス / 2024年11月6日 5時0分

ランキング

-

1“風呂キャンセル”は冬でもNG、界隈の人々に皮膚科医が忠告、「乾燥で体臭は拡がりやすくなる」

ORICON NEWS / 2024年11月29日 11時30分

-

2一人暮らしの同僚は毎食「コンビニ弁当」です。「光熱費もかからないから、作るより安上がり」と言っていますが、そんなことないですよね?

ファイナンシャルフィールド / 2024年11月29日 5時50分

-

3ついに日本政府からゴーサイン出た! 豪州の将来軍艦プロジェクト、日本から輸出「問題ありません!」 気になる提案内容も明らかに

乗りものニュース / 2024年11月29日 6時12分

-

4健康を保つための「食べ物」や「食べ方」はありますか?...和田秀樹医師に聞く「老けない」最強の食事法

ニューズウィーク日本版 / 2024年11月29日 13時20分

-

5ワークマンの「着る断熱材」がスゴイ! 寒さも暑さも感じない「無感覚アウター(レディース)」を着てみた

Fav-Log by ITmedia / 2024年11月23日 9時50分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください