――バークリー音楽大学を簡単に説明してもらえますか?

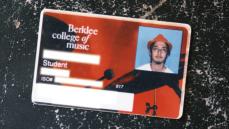

(JACKSON、以下同)アメリカには沢山の音楽大学がありますが、その中でもバークリー音楽大学はポピュラー音楽を学ぶ大学として有名です。

プレイヤーや作曲家として学ぶコースはもちろん、映画音楽やCMのジングルの作り方、レコーディングエンジニアなど、そういった“プロダクション面”も学べる所ですね。

音楽業界のいわゆるレジェンド的な先生が沢山集まっていて、彼らから直接学ぶことができる、というのは魅力の一つだと思います。

――どのようなきっかけでバークリー音楽大学に留学しようと思ったのですか?

幼い頃からずっと独学でドラムを演奏していたんですが、音楽理論に関してはノータッチでした。

実は大学に通っていた頃、一度は就職しようとして、銀行への入社が決まっていたんです。でも「何かやり残したことはないか」と考えた結果、「前から気になっていたジャズのセミナーを受けてみよう」と思い立ちました。

バークリー音楽大学の教授であるタイガー大越さんというトランペット奏者の方が、北海道で何度も開催しているジャズのセミナーがあって。そこには、バークリー音楽大学の他の先生も講師として来るんですね。

それに参加してみたら、タイガー大越さんが「君はもうちょっと音楽を勉強したら、更にもっと面白いプレイヤーになれるよ」と言って下さり、「音楽を本格的に勉強しよう」と思うようになったんです。

当時は1年に1回、ボストンからバークリー音楽大学の先生達が日本の提携している音楽学校に来て、奨学金のオーディションをやっていたので受けてみたところ、そこで運良く奨学金を貰えることになりました。