約338億光年かなたの銀河「JADES-GS-z14-0」を発見 観測史上最も遠い銀河

sorae.jp / 2024年6月13日 20時47分

宇宙に無数に存在する「銀河」がいつ頃誕生したのかはよく分かっていません。初期の宇宙に存在する銀河の数や大きさは、宇宙がどのように誕生し進化したのかを探る上での基礎的な情報となります。

ピサ高等師範学校のStefano Carniani氏を筆頭著者とする国際研究チームは、「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(James Webb Space Telescope: JWST)」の観測によって、観測史上最も遠い銀河「JADES-GS-z14-0」と、2番目に遠い銀河「JADES-GS-z14-1」を発見したと報告しました(※1)。特に、JADES-GS-z14-0はその距離にも関わらず非常に明るい銀河であるため、宇宙における銀河の形成過程を見直す必要があるかもしれません(※2)。

※1…この記事における天体の距離は、光が進んだ宇宙空間が、宇宙の膨張によって引き延ばされたことを考慮した「共動距離」での値です。これに対し、光が進んだ時間を単純に掛け算したものは「光行距離(または光路距離)」と呼ばれます。また、2つの距離の表し方が存在することによる混乱や、距離計算に必要な定数にも様々な値が存在するため、論文内で遠方の天体の距離や存在した時代を表すには一般的に「赤方偏移(記号z)」が使用されます。

※2…この記事で解説している研究内容は、特定の科学誌に論文が掲載される前のプレプリントに基づいています。正式な論文が投稿された場合、解説内容と論文の内容にズレが生じる可能性があります。

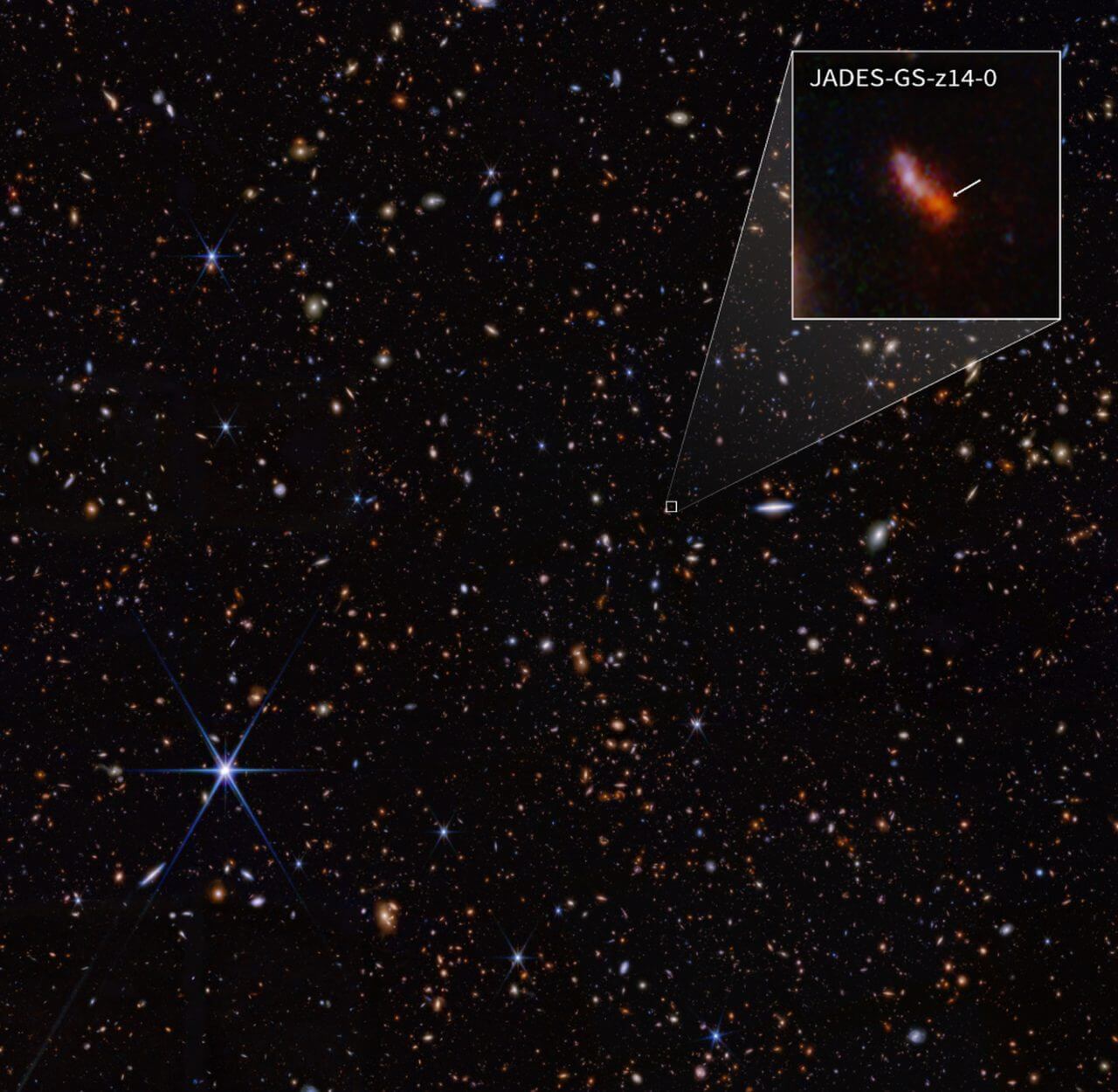

【▲ 図1: 拡大領域の赤い部分がJADES-GS-z14-0。左上に無関係な銀河が重なって見えていることが分析を困難にしていました。(Credit: NASA、ESA、CSA、STScI、Brant Robertson(UC Santa Cruz)、Ben Johnson(CfA)、Sandro Tacchella(Cambridge)& Phill Cargile(CfA))】 ■「最も遠い銀河」の決定は案外難しい

【▲ 図1: 拡大領域の赤い部分がJADES-GS-z14-0。左上に無関係な銀河が重なって見えていることが分析を困難にしていました。(Credit: NASA、ESA、CSA、STScI、Brant Robertson(UC Santa Cruz)、Ben Johnson(CfA)、Sandro Tacchella(Cambridge)& Phill Cargile(CfA))】 ■「最も遠い銀河」の決定は案外難しい

現在の宇宙には恒星が無数に存在していて、その恒星が集団となった「銀河」もまた無数に存在します。銀河は物質が高密度に集合して恒星が多数誕生する現場となっていて、また寿命を迎えた恒星からは重元素が拡散することから、銀河は惑星や生命の誕生にも間接的ながら重要な役割を果たしていると言えます。

では、銀河は宇宙誕生後どの段階で誕生・進化したのでしょうか? 遠方にある初期の銀河からの光は非常に暗くなる上に、赤方偏移の影響で赤外線にまで引き伸ばされています。捉えるだけでも困難なこの光を捉える能力に長けているのが、2022年から本格的な観測を開始したウェッブ宇宙望遠鏡です。

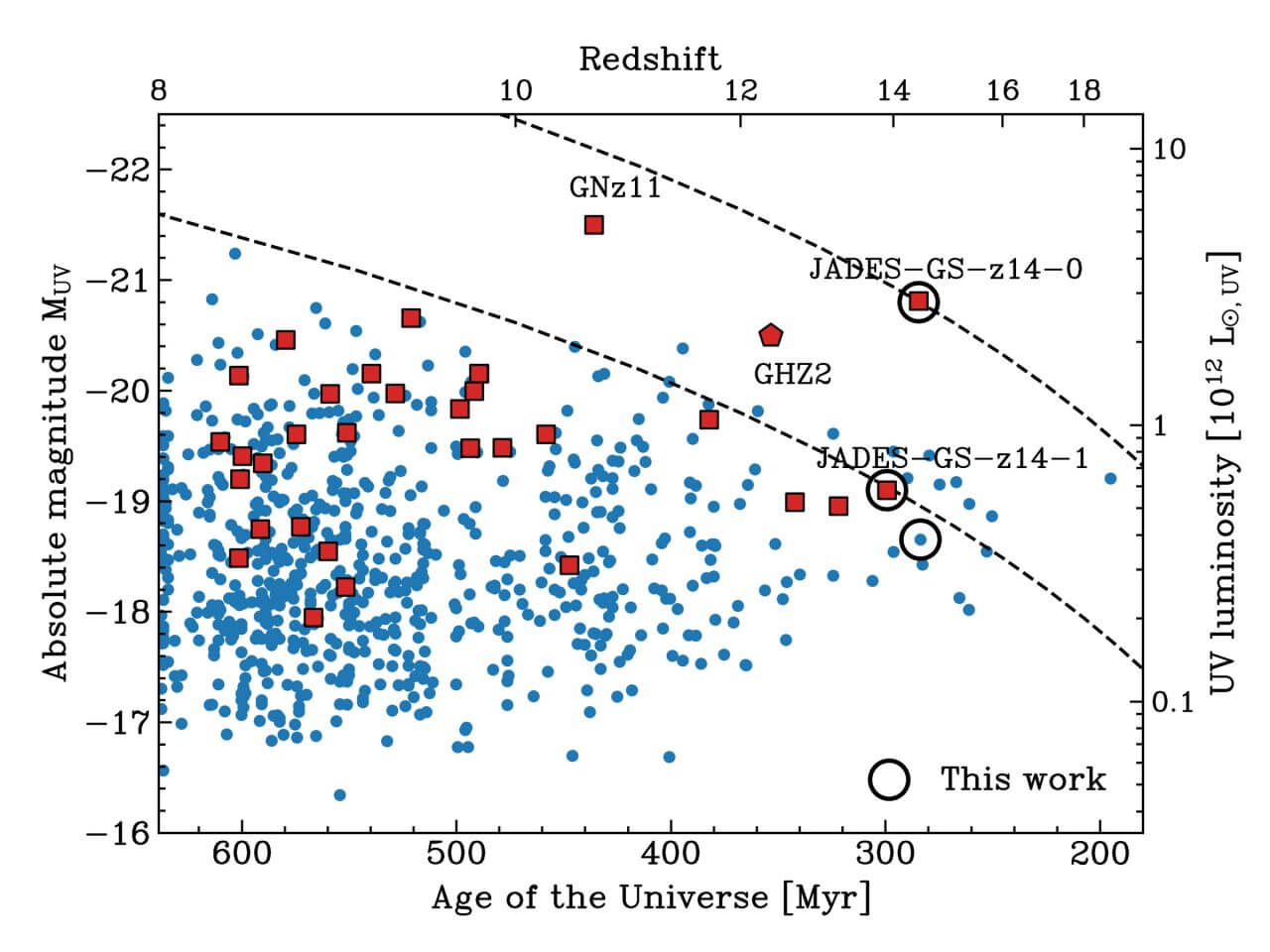

【▲ 図2: ウェッブ宇宙望遠鏡で観測された非常に遠い銀河の候補。右側に行くほど遠い位置にあることを示すが、きちんと距離が分析されたのは赤い点のみです。残りの青い点は候補であり、この先の研究で距離が変更される可能性もあります。(Credit: Stefano Carniani, et al.)】

【▲ 図2: ウェッブ宇宙望遠鏡で観測された非常に遠い銀河の候補。右側に行くほど遠い位置にあることを示すが、きちんと距離が分析されたのは赤い点のみです。残りの青い点は候補であり、この先の研究で距離が変更される可能性もあります。(Credit: Stefano Carniani, et al.)】

実際、ウェッブ宇宙望遠鏡は観測開始の初年度に宇宙誕生から約6億5000万年以内の時代に存在したと見られている銀河を数百個発見しています。その中には今回の研究成果が発表されるまで観測史上最も遠い銀河だった「JADES-GS-z13-0」も含まれています。

関連記事

・「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」が観測史上最も遠い銀河の記録を更新(2022年12月26日)

ただし、見た目には赤方偏移の強い銀河であるように見えても、実際にはもっと近い距離にある天体を誤認している可能性があります。距離が正しいかどうかは赤方偏移以外の性質を詳細に調べる必要があり、大幅に間違った推定をしていたことがその作業の過程で発覚した天体もあります。例えば「CEERS-93316」という天体は、2022年7月の発見当初は観測史上最も遠い天体として発表されましたが、2023年5月になって、実際にはその後の作業過程でずっと近い天体であることが発表されています(いずれもプレプリントの日付)。

関連記事

・ウェッブ望遠鏡で観測された最も遠い銀河候補の距離を確定 予想外の星形成も確認(2024年1月18日)

・ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が遠方の天体「GLASS-z12」などを観測(2022年11月30日)

・【重要更新】観測史上最も遠い天体「CEERS 93316」をジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が観測!(2022年8月18日)

ウェッブ宇宙望遠鏡の観測プログラムの1つである「JADES(JWST Advanced Deep Extragalactic Survey)」では、先述した「JADES-GS-z13-0」を含め、非常に遠方にあると思われる銀河が複数見つかっています。その中にはJADES-GS-z13-0の赤方偏移の値である13.20を上回る、14以上と測定された3個の天体が含まれています。これらの天体はいずれも2022年にウェッブ宇宙望遠鏡の近赤外線カメラ「NIRCam」と近赤外線分光器「NIRSpec」を使って得られた観測データをもとに推定されました。

この3個の天体は、単純に考えれば観測史上最も遠い銀河の記録を更新しますが、これまでは確定的なことは言えませんでした。特に、3個の中で最も遠いかもしれない銀河の候補は、より近い距離にあると推定される別の銀河が部分的に重なっているために、慎重な分析が必要でした。ウェッブ宇宙望遠鏡のNIRSpecと中間赤外線装置「MIRI」を使用して2023年10月に行われた観測では、別の銀河が重なっている候補を含む3個とも実際に遠方の天体である可能性が高まったものの、まだ決定的ではありませんでした。

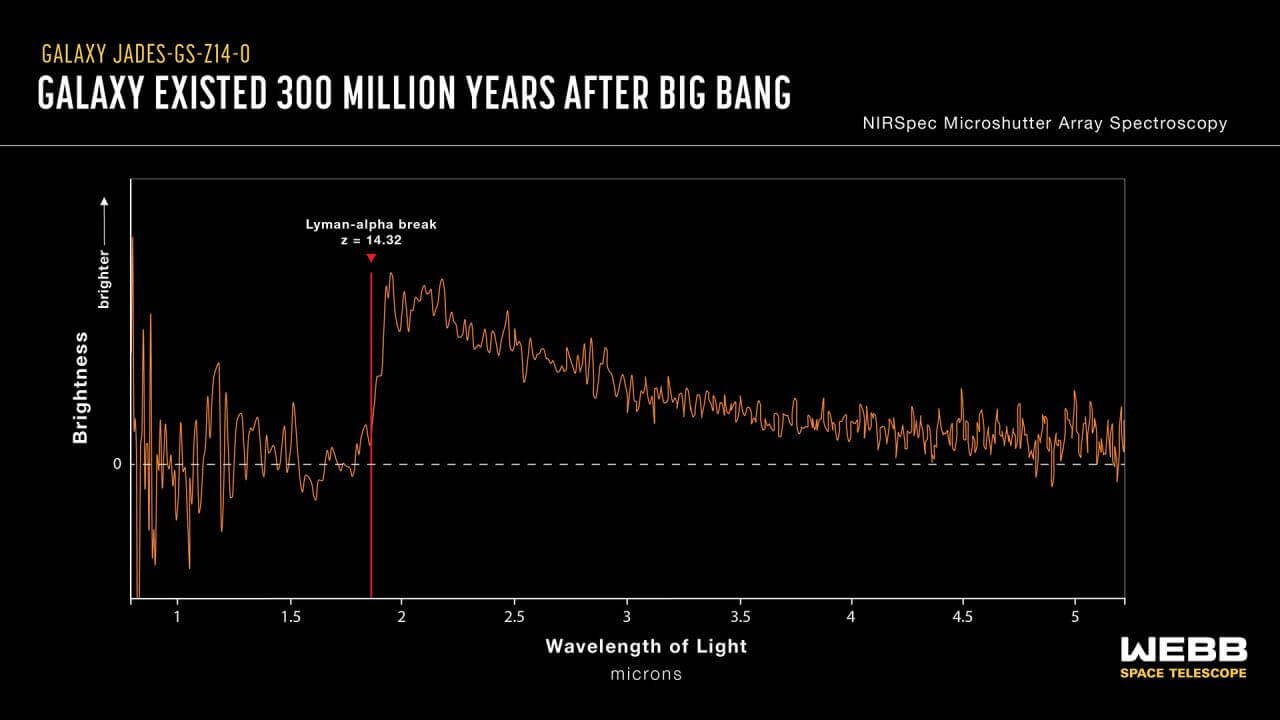

Carniani氏を筆頭とする国際研究チームは、2024年1月に実施したNIRSpecによる合計10時間の追加観測で得られたデータと過去の観測データを組み合わせた分析を行い、決定的な答えを出しました。

【▲ 図3: JADES-GS-z14-0の赤外線スペクトル(波長ごとの強度の違い)。赤い線は水素から発せられる放射であり、赤方偏移による波長のズレから距離が推定できます。(Credit: NASA、ESA、CSA & Joseph Olmsted(STScI))】

【▲ 図3: JADES-GS-z14-0の赤外線スペクトル(波長ごとの強度の違い)。赤い線は水素から発せられる放射であり、赤方偏移による波長のズレから距離が推定できます。(Credit: NASA、ESA、CSA & Joseph Olmsted(STScI))】

まず、3個のうち1個の天体は詳しい分析を行うために必要なデータの一部が不完全であったため、分析から除外されました。次に、残りの2個は分析を行えるだけのデータが揃ったため、暫定的に「JADES-GS-z14-0」および「JADES-GS-z14-1」と名付けられました(※3)。

※3…この暫定名が付けられるまでは、JADES-GS-z14-0は「JADES-GS-53.08294-27.85563」、JADES-GS-z14-1は「JADES-GS-53.07427-27.88592」というIDが付与されていました。後ろの長い数字の部分は天球における座標を表しています。

詳しい分析の結果、赤方偏移の値はJADES-GS-z14-0が約14.32(地球からの距離は約338.1億光年、135.0億年前に存在)、JADES-GS-z14-1が約13.90(同じく約336.2億光年、134.9億年前に存在)で間違いないという結論が得られました。これらの結果は、いずれもこれまでの最遠記録であるJADES-GS-z13-0(同じく約333.0億光年、134.7億年前に存在)を上回る値であるため、観測史上JADES-GS-z14-0は1番目、JADES-GS-z14-1は2番目に遠い銀河となります。

特に注目されるのは、観測史上最も遠い天体となったJADES-GS-z14-0です。まず、注目されるのはその大きさです。JADES-GS-z14-0の直径は現在の宇宙における銀河と比べればかなり小ぶりな約1700光年(260±20パーセク)ですが、宇宙誕生からわずか約2億9000万年後に存在した銀河としては驚異的な大きさです。

また、JADES-GS-z14-0はウェッブ宇宙望遠鏡のMIRIによる2023年10月の観測でも捉えられており、赤方偏移によって引き伸ばされた可視光線領域のスペクトルを復元することができました。その結果、JADES-GS-z14-0には水素と酸素の電離したガスが存在することが示されました。宇宙誕生直後から存在する水素はともかく、恒星の内部での核融合反応でしか生成しない酸素が恒星から離脱した状態で大量に存在するというのは驚きの発見です。これは、約2億9000万年後の宇宙ではいくつかの恒星がすでに寿命を終え、核融合反応で生成された重い元素をまき散らしていたことを示しています。

■初期宇宙の銀河の探索はまだまだこれから 【▲ 図4: 今回観測された2個の銀河のパラメーターを、今までの最遠銀河であったJADES-GS-z13-0と比較したもの。(Credit: 彩恵りり)】

【▲ 図4: 今回観測された2個の銀河のパラメーターを、今までの最遠銀河であったJADES-GS-z13-0と比較したもの。(Credit: 彩恵りり)】

JADES-GS-z14-0の大きさと酸素の存在は、いずれも従来の推定よりも恒星の誕生や銀河の進化が早かったことを示しています。また、非常によく似た銀河であるJADES-GS-z14-1が見つかったことを考えると、宇宙誕生から約3億年後の宇宙には従来の推定の10倍以上もの銀河があったと推測されます。これらはいずれも、従来の理論モデルやシミュレーションでは全く説明がつきません。

ウェッブ宇宙望遠鏡はこれから10年かけて様々な観測を行う予定です。特に、初期宇宙の観測に関しては他の望遠鏡が何年もかけて行ってきた観測をわずか数時間で終わらせるほどの性能を誇ります。ウェッブ宇宙望遠鏡は今後数年かけてJADES-GS-z14-0のような天体を多数観測し、初期宇宙の見方を完全に書き換えるでしょう。そして、 “観測史上最も遠い銀河” の座は今後何度も更新される可能性が高いでしょう。

Source

Stefano Carniani, et al. “A shining cosmic dawn: spectroscopic confirmation of two luminous galaxies at z~14”. (arXiv) Thaddeus Cesari. “NASA’s James Webb Space Telescope Finds Most Distant Known Galaxy”. (NASA) “Journey to Cosmic Dawn: James Webb Space Telescope Finds Oldest Galaxy Ever”. (James Webb Space Telescope Discoveries Tracker)文/彩恵りり 編集/sorae編集部

この記事に関連するニュース

-

限界の40倍以上で成長? 初期宇宙の巨大なブラックホールをウェッブ宇宙望遠鏡が観測

sorae.jp / 2024年11月8日 21時53分

-

どこかに写っている超新星 ハッブル宇宙望遠鏡が撮影した棒渦巻銀河「NGC 1672」

sorae.jp / 2024年11月6日 21時47分

-

幻の銀河とも呼ばれる渦巻銀河「M74」 ウェッブ宇宙望遠鏡が再び撮影

sorae.jp / 2024年11月5日 21時23分

-

じーっと見つめる目のような相互作用銀河 ハロウィンにあわせNASAやESAが紹介

sorae.jp / 2024年11月1日 16時58分

-

ウェッブ宇宙望遠鏡が観測した小マゼラン雲の散開星団「NGC 602」

sorae.jp / 2024年10月28日 20時57分

ランキング

-

1紅白「旧ジャニ出演なし」に騒ぐ人の"大きな誤解" 出演しない理由についての報道の多くがピント外れ

東洋経済オンライン / 2024年11月22日 13時30分

-

2とんでもない通帳残高に妻、絶句。家族のために生きてきた65歳元会社員が老後破産まっしぐら…遅くに授かった「ひとり娘」溺愛の果て

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月21日 8時45分

-

3「洗濯離婚」や「エアコン離婚」が起きる納得の理由 熟年離婚の引き金となるのは「ささいなこと」

東洋経済オンライン / 2024年11月22日 16時0分

-

4ファミマの「発熱・保温インナー」はヒートテックより優秀? コンビニマニアが比較してみた

Fav-Log by ITmedia / 2024年11月21日 19時55分

-

5「子どもが喜ぶ簡単キャンプ飯」ランキング 2位「焼きそば」…1位は?

オトナンサー / 2024年11月23日 8時10分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください