平均密度がわたあめ並の惑星「WASP-193b」を発見

sorae.jp / 2024年6月17日 21時6分

地球や火星のような岩石と金属でできた岩石惑星と比べて、木星や土星のように水素やヘリウムが主成分の「巨大ガス惑星」は密度が低くなります。これに加えて、恒星から極端な熱を受ける「ホットジュピター」のような環境では、大気が熱膨張することでさらに密度が低くなります。

リエージュ大学のKhalid Barkaoui氏などの研究チームは、太陽系外惑星観測プロジェクト「スーパーWASP」(※1)の観測データから新たな惑星「WASP-193b」を発見しました。他の観測データも組み合わせて計算したところ、WASP-193bの平均密度はわたあめと同程度の1立方cmあたり0.059gしかないことが分かりました。これは知られている中で2番目に低密度な惑星の発見となります。また、従来の惑星モデルではこれほど極端に低密度な惑星の存在を説明できないため、解明に期待がかかる大きな謎となります。

【▲ 図1: WASP-193bを天秤にかければ、同じ大きさのわたあめとほぼ釣り合います。(Credit: Generated OpenAI’s DALL-E / Created by David Berardo)】 ■惑星の密度はどこまで小さくなるか?

【▲ 図1: WASP-193bを天秤にかければ、同じ大きさのわたあめとほぼ釣り合います。(Credit: Generated OpenAI’s DALL-E / Created by David Berardo)】 ■惑星の密度はどこまで小さくなるか?

天体の平均密度は、主にどのような物質でできているかによって大幅に変化します。太陽系の惑星の場合、最も平均密度が高いのは地球の1立方cmあたり5.52gで、最も平均密度が低いのは土星の1立方cmあたり0.69gとなります。これは、地球が岩石や金属などの固体物質を主成分とするのに対して、土星は低温でも気体の状態が保たれる水素やヘリウムなどの物質を主成分とするためです。土星は平均密度が水を下回る太陽系唯一の惑星であるため、よく「水に浮かぶ」と例えられます。

太陽以外の天体を公転する「太陽系外惑星」に目を向けると、土星よりもさらに平均密度が低いと推定される惑星がしばしば見つかります。そのような例の大半は「ホットジュピター」に分類される惑星です。物質で分類すると、ホットジュピターは木星や土星と同じ水素やヘリウムを主体としています。しかし、木星や土星が太陽から遠く離れている一方で、ホットジュピターは恒星に対して極めて近い距離を公転しています。恒星から受け取る放射エネルギーも極端に強いため、ホットジュピターの大気は数百℃以上に加熱され、熱膨張します。主体となる物質の密度がもともと低いことに加えて、この熱膨張がホットジュピターを極端な低密度にするのです。

ただし、いくら高温のホットジュピターといえども熱膨張には限界があると予測されています。大気が加熱されると大気を構成する分子の運動速度が増し、惑星の重力を振り切って宇宙空間に逃げ出してしまうからです。膨張した大気が維持されているということは大気を構成する分子が惑星の重力に繋ぎ留められていることを意味しますが、余りにも極端な加熱は膨張を維持できる限界を超えてしまうことになります。

また、極端な熱膨張が起こる環境では熱によって数億年以内の短時間で惑星の大気が全て蒸発してしまうため、岩石を主成分とする中心核だけが残されている場合もあるでしょう(※2)。あるいは、恒星までの距離が極端に近いために潮汐力によって惑星の公転軌道が収縮し、恒星に落下して消滅しているかもしれません。このため、ホットジュピターの平均密度が1立方cmあたり0.2gを下回ることは滅多になく、そのような惑星の発見は単独でニュースとなり得るほどです(※3)。

■わたあめ並の密度の惑星「WASP-193b」を発見Barkaoui氏らの研究チームは、極端に低密度なホットジュピター「WASP-193b」の発見を報告しました。WASP-193bは地球から見て「うみへび座」の方向に約1200光年離れた位置にある恒星「WASP-193」の周りを約6.25日周期で公転しており、太陽系外惑星観測プロジェクト「スーパーWASP」による過去の観測データの分析によって発見されました。

WASP-193bはスーパーWASP以外にも、ウカイムデン天文台のTRAPPIST-South望遠鏡(モロッコ)、パラナル天文台のSPECULOOS-South望遠鏡(チリ)、ラ・シヤ天文台の3.6m望遠鏡(チリ)に設置された分光器「HARPS」、ジュネーブ天文台のレオンハルト・オイラー望遠鏡(スイス)に設置された分光器「CORALIE」、およびアメリカ航空宇宙局(NASA)の系外惑星探査衛星「TESS」によっても観測されており、それぞれの観測データをもとにWASP-193bの物理的な性質の詳細が明らかにされました。

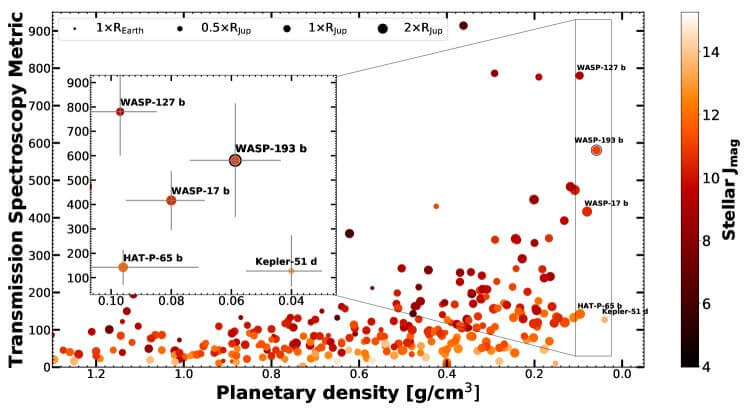

【▲ 図2: 様々な太陽系外惑星の平均密度の比較。WASP-193bはケプラー51dに次いで2番目に平均密度が低い惑星と測定されました。(Credit: Khalid Barkaoui, et al.)】

【▲ 図2: 様々な太陽系外惑星の平均密度の比較。WASP-193bはケプラー51dに次いで2番目に平均密度が低い惑星と測定されました。(Credit: Khalid Barkaoui, et al.)】

WASP-193bは、直径は木星の1.464±0.058倍あるものの、質量は木星の13.9±2.9%しかありません。このため、平均密度は1立方cmあたり0.059±0.014gという極端に小さな値となります。1立方cmあたり約0.05gしかない “わたあめ” と同じくらいの密度であると考えれば、WASP-193bがいかに低密度な惑星なのかがイメージできるかと思います。この平均密度は、詳細に観測されている惑星の中では2番目に低い値です(※4)。

■低密度な理由は大きな謎もちろん、WASP-193bはわたあめでできているわけではありません。水素とヘリウムが主体の組成に加えて、恒星からの放射によって1000℃近い高温(1254±31K)に熱せられたことによる熱膨張が低密度の理由だと考えられます。ただし、従来の惑星モデルで計算したWASP-193bの直径は木星と比べて最小で0.68倍、最大でも1.2倍(※5)であり、実際に観測された約1.5倍とは大幅に異なります。木星の1.2倍という上限値は惑星の中心部に岩石を主成分とする高密度の核が存在しないという惑星形成論的にあり得ない仮定をした上での計算値なので、現実的には1.2倍よりも小さな値を取る可能性が高いと考えられます。

複数の仮説(※6)について検討したBarkaoui氏らは、「オーム散逸」というメカニズムがWASP-193bの直径を最もよく説明できると考えています。WASP-193bのように極端な加熱を受けている惑星では、惑星の表面と内部を行き来する非常に激しい物質循環が発生します。また、恒星からの放射によって、大気中に含まれる微量の金属原子(※7)がイオン化されます。惑星の内外を循環するイオンは電気を帯びた粒子の流れであり、電流のように振る舞うことで、電磁誘導による加熱が発生します。言ってみれば、WASP-193bは惑星全体がIH調理器の原理で加熱されているようなものだと考えることができます。

ただし、「最も有望なメカニズムであると思われる」としながらも、WASP-193bの低密度さがオーム散逸によって説明可能かどうかはBarkaoui氏らも確定させるには至っていません。WASP-193bの低密度を説明する仮説には従来の惑星モデルを大幅に逸脱する点が複数含まれているため、現時点では「これがWASP-193bの説明として正しい」と強く主張できるような状況には無いためです。

そこで、Barkaoui氏らは「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(James Webb Space Telescope: JWST)」による追加観測に期待を寄せています。非常に密度の低いWASP-193bでは、惑星の大気を通過した恒星からの光が、惑星のかなり深部からでも届くと考えられるためです。ウェッブ宇宙望遠鏡の性能ならば、大気中に含まれる微量元素や塵の量といった、惑星の加熱に関わる様々な物質の量をかなり詳細に分析することができるでしょう。もしWASP-193bの内部構造が詳しく観測できれば、WASP-193b以外の低密度な惑星の理解も深まり、惑星モデルの修正ができるようになるかもしれません。

■注釈※1…スーパーWASPはスペイン領カナリア諸島のロケ・デ・ロス・ムチャーチョス天文台と、南アフリカ共和国の南アフリカ天文台で構成されています。

※2…現在の惑星形成論においては、巨大ガス惑星の中心部には地球の数倍程度の質量を有する、主に岩石でできた主体の核が存在すると考えられています。

※3…なお、極端に密度の低いホットジュピターは「パフィー・プラネット(Puffy planets)」と呼ばれることがあります。直訳すれば「フワフワとした惑星」「膨らんでいる惑星」となりますが、どの程度の密度の天体をパフィー・プラネットと呼ぶのかは定義されておらず、学術的な分類名というわけでもありません。このため、パフィー・プラネットという分類は愛称に近いものです。

※4…本記事の執筆時点で最も密度が低いと推定されている太陽系外惑星は「ケプラー51d」で、平均密度は1立方cmあたり0.046±0.009gです。

※5…今回の研究では、3つの異なるモデルで直径が推定されました。それぞれ木星の直径の0.9~1.1倍、0.82±0.14倍、1.1±0.1倍という計算結果が出されています。

※6…他に検討された仮説として「流出する大気の流れを惑星本体の大きさと誤認した」「潮汐力による加熱」「惑星内部でのヘリウムの相分離」「誕生直後の恒星で放射が強かった時期の膨張を観測している」というものがあります。いずれも観測データから得られたWASP-193bのパラメーターとは大きく矛盾します。

※7…惑星科学における「金属」とは、通常の文脈では水素とヘリウムよりも重い元素すべてを指します。ただしホットジュピターのオーム散逸においては、イオン化しやすいアルカリ金属(ナトリウムやカリウムなど)のことを指すため、日常的な意味での金属と一致します。

Source

Khalid Barkaoui, et al. “An extended low-density atmosphere around the Jupiter-sized planet WASP-193 b”. (Nature Astronomy) (arXiv) Khalid Barkaoui, Francisco Pozuelos & Julien de Wit. “WASP-193b, une planète géante de densité similaire à celle de la barbe à papa”. (Université de Liège)文/彩恵りり 編集/sorae編集部

この記事に関連するニュース

-

土星初のトロヤ群小惑星「2019 UO14」を発見 水星以外の全ての惑星でトロヤ群小惑星を発見

sorae.jp / 2024年11月9日 20時57分

-

赤色矮星を公転する惑星にも生命を支えられる安定した大気が存在する可能性

sorae.jp / 2024年11月3日 21時13分

-

ウェッブ宇宙望遠鏡が観測した小マゼラン雲の散開星団「NGC 602」

sorae.jp / 2024年10月28日 20時57分

-

7つの惑星が見つかっているTRAPPIST-1惑星系で地球外文明の信号探査

sorae.jp / 2024年10月27日 11時15分

-

太陽系外惑星WASP-49 Abに衛星が存在する可能性 イオのような火山活動が起きている?

sorae.jp / 2024年10月24日 21時15分

ランキング

-

1とんでもない通帳残高に妻、絶句。家族のために生きてきた65歳元会社員が老後破産まっしぐら…遅くに授かった「ひとり娘」溺愛の果て

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月21日 8時45分

-

2紅白「旧ジャニ出演なし」に騒ぐ人の"大きな誤解" 出演しない理由についての報道の多くがピント外れ

東洋経済オンライン / 2024年11月22日 13時30分

-

3「洗濯離婚」や「エアコン離婚」が起きる納得の理由 熟年離婚の引き金となるのは「ささいなこと」

東洋経済オンライン / 2024年11月22日 16時0分

-

4小泉孝太郎がやっている「納豆の最高においしい食べ方」 タレ半分、“あるもの”をたっぷり

Sirabee / 2024年11月22日 16時15分

-

5余命1年で入院「病院食」のレベルの高さに驚いた 限られた予算で豊富なメニューをそろえる創意工夫

東洋経済オンライン / 2024年11月23日 9時40分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください