JAXA吉川真さんが語る 日本航空宇宙学会「ジュニア会員制度」とは?

sorae.jp / 2024年6月23日 17時0分

航空や宇宙の技術について専門家が集まり議論をする「日本航空宇宙学会(JSASS)」は、2023年から満13歳~満20歳を対象としたジュニア会員制度の募集を開始しました。学会というと大学などの高等教育機関に進学してから参加するものというイメージがありますが、ジュニア会員制度とはどのような制度で、参加することでどのようなメリットがあるのでしょうか。

そこで今回sorae編集部は、JSASSジュニア会員制度の推進委員であり、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の小惑星探査機「はやぶさ」「はやぶさ2」のミッションに携わってきたJAXA宇宙科学研究所(ISAS、宇宙研)の吉川真さんにお話を伺いました。

【▲ JAXA宇宙科学研究所の吉川真さん。後ろに写っているのは小惑星リュウグウの模型。JAXA相模原キャンパスにて2024年6月13日に撮影(Credit: 髙畑颯人)】 吉川真さんプロフィール JAXA宇宙科学研究所 宇宙機応用工学研究系 准教授、理学博士。JAXAプラネタリーディフェンス長/はやぶさ2拡張ミッションチーム。1962年 栃木県生まれ、東京大学大学院理学系研究科天文学専攻修了。日本学術振興会特別研究員を経て、1991年から通信総合研究所、1998年から宇宙科学研究所。専門は天体力学。はやぶさ2ではミッションマネージャを務めた。 ■ISAS入所時から続く日本の小惑星探査との長い関係

【▲ JAXA宇宙科学研究所の吉川真さん。後ろに写っているのは小惑星リュウグウの模型。JAXA相模原キャンパスにて2024年6月13日に撮影(Credit: 髙畑颯人)】 吉川真さんプロフィール JAXA宇宙科学研究所 宇宙機応用工学研究系 准教授、理学博士。JAXAプラネタリーディフェンス長/はやぶさ2拡張ミッションチーム。1962年 栃木県生まれ、東京大学大学院理学系研究科天文学専攻修了。日本学術振興会特別研究員を経て、1991年から通信総合研究所、1998年から宇宙科学研究所。専門は天体力学。はやぶさ2ではミッションマネージャを務めた。 ■ISAS入所時から続く日本の小惑星探査との長い関係

──吉川さんといえば小惑星リュウグウのサンプルリターンに成功した「はやぶさ2」を思い起こす人が多いのではと思いますが、「はやぶさ」の頃から数えて何年くらいミッションに関わってこられたのでしょうか。

吉川:通信総合研究所の頃から「MUSES-C」(※ミューゼス・シー、「はやぶさ」のこと)の打ち合わせや会議には出席していて、1998年に入所した宇宙研としての関わりは20年以上になります。

「はやぶさ」は2003年に打ち上げられて、予定通り2005年9月に小惑星イトカワに到着しました。そこまではだいたい上手く行っていたんですが、1回目の着陸では不時着してしまい、上手く行ったかなと思った2回目の着陸では離陸したところ燃料が漏れ出してしまいました。それが2005年末頃のことで、そこで通信が途絶えてしまいます。その頃は大変な状況で、「はやぶさ」が地球に戻ってくるのは難しいかもしれず、そもそもタッチダウンの時にサンプルを採取するための弾丸を打ち出せなかったのでサンプルが取れていないだろうと思われていました。

こうした「はやぶさ」のトラブルを受けて、2006年に小惑星サンプルリターンの再挑戦として「はやぶさ2」を提案しました。提案チームの代表を務めましたが、研究費以上の予算はなかなか確保できない状況が続き、通信が回復した「はやぶさ」が2010年に帰還して話題になった後の2011年から「はやぶさ2」は正式なプロジェクトになりました。

【▲ JAXA宇宙科学研究所の吉川真さん。JAXA相模原キャンパスにて2024年6月13日に撮影(Credit: 髙畑颯人)】

【▲ JAXA宇宙科学研究所の吉川真さん。JAXA相模原キャンパスにて2024年6月13日に撮影(Credit: 髙畑颯人)】

──目標の0.1グラムを大きく上回った5.4グラムのサンプル採取と地球帰還を成し遂げ、今も拡張ミッションを続けている「はやぶさ2」は、度重なるトラブルに見舞われた「はやぶさ」と比べてとても順調なミッションだったように感じます。どんな要因があるとお考えでしょうか。

吉川:大きく2つあると思います。1つは過去のトラブルから得られた経験です。先ほども述べた「はやぶさ」のトラブルはもちろんですが、それに加えて同じように様々なトラブルに見舞われた火星探査機「のぞみ」(※1998年打ち上げ、火星周回軌道に投入できず2003年に運用終了)や、メインエンジンが壊れてしまった金星探査機「あかつき」(※2010年5月打ち上げ、同年12月の金星周回軌道投入時にメインエンジンが損傷して周回軌道に投入できず。2015年12月に姿勢制御エンジンを使用して金星周回軌道に投入成功)の経験もすべてハードウェアに反映されました。「はやぶさ2」は見た目こそ「はやぶさ」に似てはいますが、内部的にはずいぶん違っています。

もう1つは「はやぶさ」の経験が活かされた運用です。初めての天体に行くので何が起こるかわからない、事前にいろいろなことを想定していても行ってみなければわからないことがありますから、難しい運用をする「はやぶさ2」では探査機と同じ動作をするコンピューターを使って訓練を重ねました。「はやぶさ」の時はあまり積極的に行いませんでしたが、「はやぶさ2」の訓練の回数は50回以上に上ります。

たとえば、「はやぶさ2」では1回目のタッチダウンの時に設定値の都合で探査機が自分の位置を正確に把握していないことがわかりました。普通なら一旦やめて後日やり直すような場面でしたが、遅れた時間を考慮して降下スピードを速めたことで、ちょうど予定通り降りることができました。こうした対応ができたのも、事前にいろいろなトラブルを想定した訓練を行っていたからです。

■拡張ミッションはプラネタリーディフェンスにも貢献──想定外といえば、リュウグウがそろばん玉やコマに例えられる形をしていたことには驚かされました。

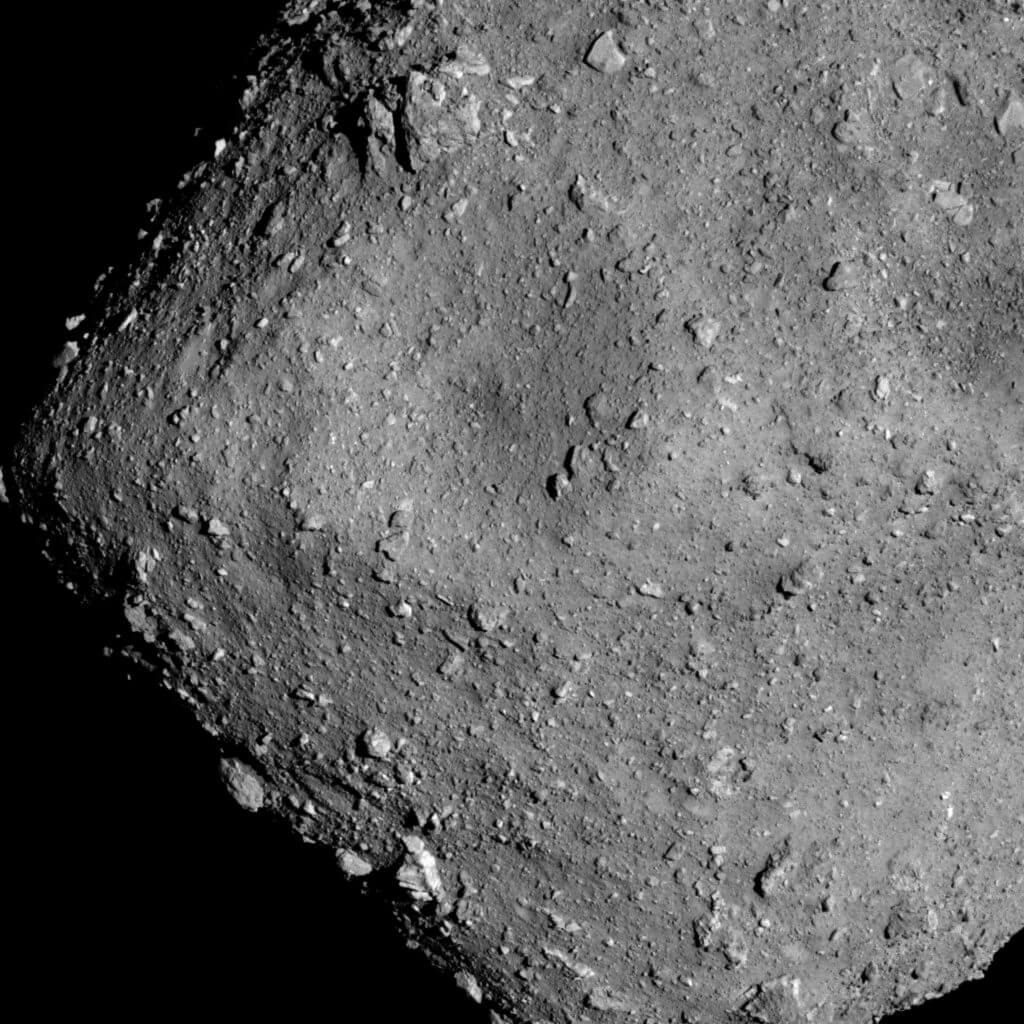

吉川:最初にリュウグウを見た時はその形にびっくりしました。また、降下リハーサルの時には距離計のレーザーがリュウグウ表面で想定通り反射されずに計測できなかったことがわかりましたが、その理由はリュウグウの色が黒すぎたからでした。それに「はやぶさ」のイトカワには幅50mくらいの平らな場所がありましたが、「はやぶさ2」のリュウグウはイトカワよりも大きな小惑星なのに、岩だらけの表面に平らな場所がどこにもなかったことも想定外で、狭い範囲に降りるピンポイントタッチダウンを最初から行うことになったんです。

【▲ 小惑星探査機「はやぶさ2」の光学航法カメラ(ONC-T)で2018年7月20日に高度約6kmから撮影された小惑星リュウグウ(Credit: JAXA, 東京大, 高知大, 立教大, 名古屋大, 千葉工大, 明治大, 会津大, 産総研)】

【▲ 小惑星探査機「はやぶさ2」の光学航法カメラ(ONC-T)で2018年7月20日に高度約6kmから撮影された小惑星リュウグウ(Credit: JAXA, 東京大, 高知大, 立教大, 名古屋大, 千葉工大, 明治大, 会津大, 産総研)】

──タッチダウン時の画像を初めて見た時に、まるで砕石をかき集めたような表面をしているんだなと感じたことを憶えています。頑丈な岩の塊ではなく瓦礫がゆるく集まったラブルパイル天体であることを明らかにした近年のミッションは、小惑星のイメージを大きく変えたのではないでしょうか。

吉川:小さな小惑星については特にそうですね。「はやぶさ」によって幅500mのイトカワがラブルパイルであることがわかったことは衝撃的でしたが、リュウグウやベヌー(※ベンヌとも。アメリカ航空宇宙局(NASA)の小惑星探査機「OSIRIS-REx(オシリス・レックス)」がサンプルリターンに成功した小惑星)もそうでしたから、小さな小惑星は瓦礫の寄せ集めのまま残っているのではないかと考えられるようになってきました。

【▲ 小惑星探査機「はやぶさ2」の小型モニタカメラ(CAM-H)で2019年2月22日の第1回タッチダウン時に撮影された小惑星リュウグウの表面(Credit: JAXA)】

【▲ 小惑星探査機「はやぶさ2」の小型モニタカメラ(CAM-H)で2019年2月22日の第1回タッチダウン時に撮影された小惑星リュウグウの表面(Credit: JAXA)】

──吉川さんはプラネタリーディフェンス(※惑星防衛とも。深刻な被害をもたらす天体衝突を事前に予測し、将来的には小惑星などの軌道を変えて災害を未然に防ぐための取り組み)にも関わっていらっしゃいますが、その観点からは最近の小惑星探査ミッションについてどうお考えでしょうか。

吉川:NASAの「DART」(※二重小惑星の衛星に探査機を衝突させて軌道を変更するプラネタリーディフェンスの技術実証ミッション、2022年9月に衝突を実施)の結果を見ると、探査機の衝突によってたくさんのイジェクタ(噴出物)が出たことで予想以上に軌道が変化しました。1個の大きな岩よりもラブルパイル構造のほうがイジェクタが出そうですから、その意味ではラブルパイルのほうが軌道を変えやすいかもしれませんね。

【▲ アメリカ航空宇宙局(NASA)の「DART」ミッションの探査機が小惑星ディモルフォス(奥)へ衝突した時の様子、手前は小惑星ディディモス。DART探査機に搭載されていたイタリア宇宙機関(ASI)の小型探査機「LICIACube」が撮影(Credit: ASI/NASA)】

【▲ アメリカ航空宇宙局(NASA)の「DART」ミッションの探査機が小惑星ディモルフォス(奥)へ衝突した時の様子、手前は小惑星ディディモス。DART探査機に搭載されていたイタリア宇宙機関(ASI)の小型探査機「LICIACube」が撮影(Credit: ASI/NASA)】

──「はやぶさ2」の拡張ミッションである「はやぶさ2#(はやぶさツーシャープ)」もプラネタリーディフェンスに貢献すると伺っています。

吉川:はい、拡張ミッションもプラネタリーディフェンスの目的を強く出しています。2年後の2026年には幅500mくらいの小惑星「2001 CC21」の脇を毎秒約5kmの相対速度で通過しますが、スピードが速くて小惑星も小さいのでかなり接近しなければデータが取れません。どのくらい接近させるのかは検討中ですが、そのためには非常に正確なナビゲーションが必要です。今回はDARTのように探査機を衝突させるわけではありませんが、「正確に予定した位置を通す」という意味では、まさにプラネタリーディフェンスに求められる技術です。

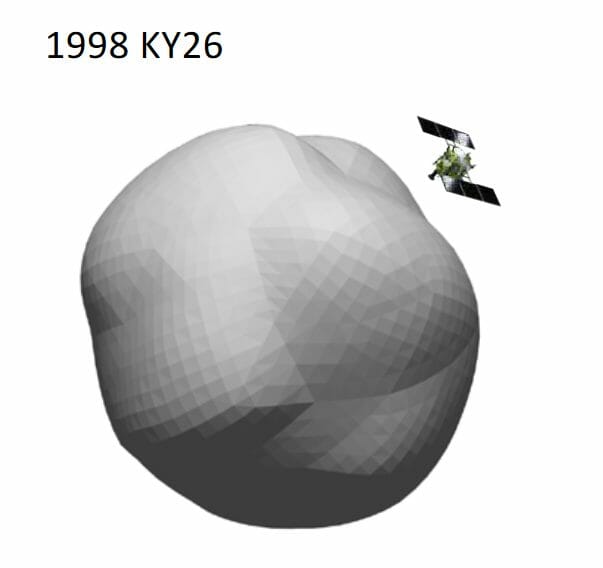

2031年には拡張ミッションの最終目的地である小惑星「1998 KY26」に到着します。この小惑星は幅30mくらいですが、同じくらいの大きさの小惑星が地球に衝突する確率は100年~200年に1回と推定されています。ツングースカ大爆発と同じレベルの災害が起きるので衝突を防ぎたいのですが、そのもととなる天体の性質を調べられることから非常に期待しています。

【▲ 小惑星「1998 KY26」と「はやぶさ2」の大きさを比較した図(Credit: Auburn University, JAXA)】

【▲ 小惑星「1998 KY26」と「はやぶさ2」の大きさを比較した図(Credit: Auburn University, JAXA)】

──もしもいま宇宙探査ミッションを立案するとしたら、どんなことをやってみたいと思いますか。

吉川:やっぱり小惑星に行きたいですね。NASAの金属でできた小惑星を目指す「Psyche(サイキ)」(※M型小惑星プシケの探査ミッション、2023年10月探査機打ち上げ)や木星トロヤ群の小惑星を目指す「Lucy(ルーシー)」(※木星トロヤ群や小惑星帯の小惑星合計10個を12年かけて探査するミッション、2021年10月探査機打ち上げ)といったミッションが始まっていますが、136万個も見つかっている小惑星のなかには未知のものがまだまだたくさんあります。色が黒くて反射率が低いリュウグウとは逆に反射率が高いものもありますし、まだ探査機が送られたことのない種類の小惑星に行ってみたいと思います。

【▲ JAXA宇宙科学研究所の吉川真さん。JAXA相模原キャンパスにて2024年6月13日に撮影(Credit: 髙畑颯人)】

【▲ JAXA宇宙科学研究所の吉川真さん。JAXA相模原キャンパスにて2024年6月13日に撮影(Credit: 髙畑颯人)】

──やっぱり小惑星なんですね。

吉川:個人的には最初からずっと小惑星です(笑)。

JAXAでは「はやぶさ2」の前から「はやぶさMk2(はやぶさマークツー)」としてより高度なミッションを検討したことがあり、日欧共同の「マルコポーロ」という名前のミッションとして欧州宇宙機関(ESA)に提案されたことがありましたが、ESAで採択されずに終わってしまったことがあります。また、今はまだ決まってはいないものの、若手の人が次世代のサンプルリターンミッションとしていろいろな可能性を検討しているところです。

■次世代を担う若手の育成を目指すJSASSジュニア会員制度──次世代のミッションには、いま勉学に励んでいる10代の若い人たちが関わることになるかもしれません。JSASSのジュニア会員制度はまさにその年齢層に向けた取り組みとなるわけですが、どのようなねらいがあるのでしょうか。

吉川:JSASSのジュニア会員制度は航空宇宙分野の将来を担う若手の育成を目的に、若い人たちにどんどん関心を持ってもらうという趣旨で2022年にスタートしました。2023年8月の募集開始当初は満16歳~満20歳が対象でしたが、2024年度からは中学生にも拡大して満13歳~満20歳が応募できるようになりました。今は高校生を中心に60人くらいが参加しています。

【▲ 日本航空宇宙学会(JSASS)ジュニア会員募集のポスター(Credit: 日本航空宇宙学会)】

【▲ 日本航空宇宙学会(JSASS)ジュニア会員募集のポスター(Credit: 日本航空宇宙学会)】

──中学生ということは大学進学までだけでも最長6年間参加できることになりますね。どのようなメリットがあるのでしょうか。

吉川:航空・宇宙分野の最先端で活動している研究者と交流できることが大きなメリットです。まだ始まったばかりの制度ですが、ジュニア会員向けの講演会などのイベント実施も検討しています。また、2024年11月に開催される第68回宇宙科学技術連合講演会(宇科連)ではジュニア会員向けの企画としてジュニアセッションが設けられていて、航空や宇宙に関連して調べたことや研究したことを発表することができます。

費用負担を抑えられることもメリットです。ジュニア会員は会費が無料ですし、学会にも無料で参加できます。学会誌は送付されませんが、電子版の学会誌をオンラインで無料で読むことができます。第68回宇科連のジュニアセッションも、ジュニア会員なら無料で参加できます(※ジュニア会員以外も参加可能。ただし、代表者はジュニア会員である必要があり、ジュニア会員以外の参加には参加登録料が必要)。

──こうしたジュニア向けの制度はJSASS独自の取り組みなのでしょうか。

吉川:日本天文学会では中高生を対象としたジュニアセッションに25年前から取り組んでいます。2000年4月に開催された第1回以降、各年の発表件数はピーク時には80件を超えましたが、2019年以降は50~60件で推移しています。ただ、日本天文学会にはジュニア会員の制度はありません。

また、2024年4月に開催されたJSASSの学会では、同じようにジュニア会員やジュニアセッションに取り組んでいる電子情報通信学会、情報処理学会、日本物理学会、日本機械学会、そして日本天文学会に集まってもらい、次世代育成の課題についてのパネルディスカッションを6学会で行いました。

【▲ JAXA宇宙科学研究所の吉川真さん。JAXA相模原キャンパスにて2024年6月13日に撮影(Credit: 髙畑颯人)】

【▲ JAXA宇宙科学研究所の吉川真さん。JAXA相模原キャンパスにて2024年6月13日に撮影(Credit: 髙畑颯人)】

──最後に、JSASSのジュニア会員制度に参加してみたいと思っている皆さんにメッセージをお願いします。

吉川:今年度からはJSASSでもジュニアセッションが始まります。発表内容のレベルは問いませんので、航空や宇宙について自分で調べたことなどをどんどん持ってきていただき、研究者の発表を聞くだけでなく直接対話をしてほしいと思います。

──研究者と交流できるという大きなメリットを存分に活かして、将来の宇宙探査や宇宙開発を担う人材に育ってほしいですね。今日は貴重なお時間を割いていただき本当にありがとうございました!

■さいごに偶然にも初代「はやぶさ」の地球帰還を記念した「はやぶさの日(6月13日)」に吉川さんからお話を伺うことになった今回のインタビューを通して、航空宇宙分野の専門家と交流できるJSASSのジュニア会員制度はこの分野に関心を持つ若い人たちにとって大きなメリットとなる制度だと感じました。

最近はオンライン経由で情報を得たり、SNSで専門家と交流したりすることができますが、ジュニアセッションでは航空や宇宙について自ら調査・研究した成果に対する専門家の意見を直接聞くことができます。ジュニア会員向けのイベントも検討されているとのことなので、日本の小惑星サンプルリターンミッションに長く関わってきた吉川さんのようにこの分野で将来活躍したいと考えている若者にとって貴重な機会を得られるはずです。

なお、JSASSのジュニア会員制度はオンラインから入会を申し込むことができます。奨学補助制度の有無や会員専用ページへのアクセスといった学生会員とジュニア会員との違いなども確認できるので、興味を持った方は是非チェックしてみて下さい。

日本航空宇宙学会(JSASS)ウェブサイト – https://www.jsass.or.jp/ JSASSジュニア会員についてのページ – https://branch.jsass.or.jp/junior/

文・編集/sorae編集部

この記事に関連するニュース

-

火星の衛星は崩壊した小惑星の破片から形成された? 新たな研究が示唆

sorae.jp / 2024年11月22日 21時7分

-

宇宙を夢見るすべての人へ !「第6回 宇宙フェスタさがみはら」を12月1日(日)に開催します

PR TIMES / 2024年11月22日 16時45分

-

JAXAとESA、将来の宇宙開発における大型協力に関する共同声明に署名

マイナビニュース / 2024年11月21日 17時12分

-

約84%の隕石の起源を新たに特定 これまでの約6%から大幅に増加

sorae.jp / 2024年11月16日 22時5分

-

二重小惑星探査機「Hera」、日本製赤外線カメラで遠ざかる地球と月の撮影に成功

マイナビニュース / 2024年11月7日 18時32分

ランキング

-

1紅白「旧ジャニ出演なし」に騒ぐ人の"大きな誤解" 出演しない理由についての報道の多くがピント外れ

東洋経済オンライン / 2024年11月22日 13時30分

-

2とんでもない通帳残高に妻、絶句。家族のために生きてきた65歳元会社員が老後破産まっしぐら…遅くに授かった「ひとり娘」溺愛の果て

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月21日 8時45分

-

3「洗濯離婚」や「エアコン離婚」が起きる納得の理由 熟年離婚の引き金となるのは「ささいなこと」

東洋経済オンライン / 2024年11月22日 16時0分

-

4ファミマの「発熱・保温インナー」はヒートテックより優秀? コンビニマニアが比較してみた

Fav-Log by ITmedia / 2024年11月21日 19時55分

-

5カップヌードル、約1割が“アレ”を入れて食べがちと判明 ギャル曽根も「すごい好き」

Sirabee / 2024年11月19日 4時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください