周期は約1時間 観測史上最も自転が遅い中性子星「ASKAP 1935+2148」を発見

sorae.jp / 2024年6月21日 20時51分

「中性子星」は宇宙に存在する強力な電波放射源の1つです。その自転周期は短く、通常は数秒未満で、自転周期が1秒未満の中性子星も珍しくありません。

シドニー大学のManisha Caleb氏を筆頭著者とする国際研究チームは、オーストラリア連邦科学産業研究機構(CSIRO)の電波望遠鏡「ASKAP(Australian Square Kilometre Array Pathfinder)」による観測を通じて電波源「ASKAP 1935+2148(ASKAP J193505.1+214841.0)」を偶然発見しました。この電波源は興味深い性質を持っていて、南アフリカ電波天文台(SARAO)の電波望遠鏡「MeerKAT」による追加観測によってさらに深く判明しました。

ASKAP 1935+2148は約53.8分という極めて長い周期で電波の性質が変化しているだけでなく、電波の性質からは放出源が中性子星である可能性が高いと推定されました。もしも中性子星である場合、ASKAP 1935+2148は知られている中で最も遅く自転する中性子星であることになります。極めて回転速度が遅いにも関わらず強力な電波を放出するASKAP 1935+2148は、中性子星に対する理解を大幅に変化させる天体の可能性があるのです。

【▲ 図1: ASKAP電波望遠鏡の背後にあるASKAP 1935+2148のイメージ。可能性として考えられる中性子星と白色矮星を反映しています。(Credit: Carl Knox(OzGrav))】 ■自転が極端に遅い中性子星の謎

【▲ 図1: ASKAP電波望遠鏡の背後にあるASKAP 1935+2148のイメージ。可能性として考えられる中性子星と白色矮星を反映しています。(Credit: Carl Knox(OzGrav))】 ■自転が極端に遅い中性子星の謎

太陽よりもずっと重い恒星はその寿命の最後に中心核が潰れて、高密度な芯である「中性子星」を残します。収縮した中心核は恒星だった頃よりも自転速度が加速されるため(角運動量保存則)、中性子星は高速で回転しています。これは、回転するフィギュアスケートの選手が広げた腕を縮めると回転速度が速くなるのと同じ原理です。このような状況のため、典型的な中性子星の自転周期はわずか数秒未満です。中には自転周期が100分の1秒未満、つまり1秒間に数百回も回転する中性子星もあります。

逆に、自転周期が数十秒程度の中性子星の発見は珍しく、中性子星の進化を考える上で重宝されます。あまりにも回転速度が遅いと強力な電波を放出するだけのエネルギーが得られないため、周期が長すぎる中性子星は電波を放射せず、従って観測ができなくなると考えられることがその理由です。このような、中性子星が観測できなくなる理論上の限界線を “死の線(Death Line)” と呼びます。また、理論上いくつか考えられる死の線によって囲まれた領域や、あるいはそこを越えた領域のことを “死の谷(Death Valley)” と呼びます。

しかし近年、従来の考えを覆すような中性子星が続々と発見されるようになりました。例えば「GLEAM-X J162759.5-523504.3」や「GPM J1839-10」という天体は約20分の周期で電波を放出することが観測されています。観測された電波の性質から、この2天体は強力な磁場を持つ中性子星のサブタイプである「マグネター」に分類されると考えられていますが、従来の理論では約20分という自転周期は長すぎるため、強力な電波放射の源となるエネルギーを得られない “死の谷” の位置に存在すると考えられています。しかし実際には強力な電波の放射が観測できているために、存在自体が大きな謎となっています。

これらの事情から、数十分周期で変化する電波源の正体は大きな謎であり、「正体が中性子星である」という推定も広く支持を受けているとは言い難い状況でした。

関連記事

・“死の谷を越えた” 天体「GPM J1839-10」を発見 33年間に渡って21分周期の強力な電波を放出(2023年8月13日)

【▲ 図2: ASKAP電波望遠鏡群の写真。(Credit: CSIRO)】

【▲ 図2: ASKAP電波望遠鏡群の写真。(Credit: CSIRO)】

今回、Caleb氏を筆頭著者とする国際研究チームは、オーストラリアに設置された電波望遠鏡「ASKAP」を使用した観測を行っていました。当初この観測は、全く無関係の天文現象であるガンマ線バースト「GRB 221009A」の性質を探るために行われたものでした。

関連記事

・観測史上最強のガンマ線バースト「GRB 221009A」は地球の電離圏にも影響を及ぼした(2022年10月24日)

・史上最も明るいガンマ線バーストの正体が「普通の超新星爆発」と判明(2024年4月28日)

この観測中に、研究チームは偶然にも興味深い電波源を発見しました。その電波源は地球から見て「こぎつね座」の方向に約1万6000光年離れた位置にあります。見た目の位置(天球上での座標)から「ASKAP 1935+2148」と命名されたこの電波源は、南アフリカ共和国に設置された電波望遠鏡「MeerKAT」の追加観測によって、電波の性質が周期的に変化している電波源であることが1万分の1以下の誤差という正確さで判明しました。

驚くべきはその周期の長さで、MeerKATの観測により、電波の性質が変化する周期は約53.8分(3225.313±0.002秒)であると測定されました。ASKAP 1935+2148を中性子星と仮定した場合、前述の通り約20分周期でさえエネルギー不足で電波を放出しないと予測されていることを考えれば、電波が検出されること自体が驚きであると言えます。

また、MeerKATの観測によって、ASKAP 1935+2148から放出される電波は大きく3つに分かれることが判明しました。

1. 高度に直線偏光した電波パルス。最も明るく、10~50秒間継続する。

2. 高度に円偏光した電波パルス。強度は上述した直線偏光した電波パルスと比べて約26分の1ほどと暗く、約0.370秒間継続する。

3. 全く電波が観測されない活動静止状態(または急激に電波の放射が止まるクエンチ状態)。

偏光とは、電磁波の振動が特定の方向に揃う性質のことであり、天文学的には強力な磁場の下で生じやすい性質です。また、電波が観測される時期とされない時期は数か月周期でゆっくりと変化することから、天体表面の物理的な性質の変化が電波の放出に関連していると予測されます。電波に強い偏光があることや、活動の停止期間があることは、強力な磁場を持つ中性子星から放出されている電波と性質が一致します。

Caleb氏らはASKAP 1935+2148が中性子星ではない可能性も考察していますが、その可能性は低いと考えています。代替の候補としてあげられているのは、非常に磁場が強い例外的なタイプの「白色矮星」です。白色矮星は太陽と同じくらいの恒星の中心核の名残であり、中性子星よりも低密度で直径も大きくなります。このため、白色矮星は中性子星よりもずっと長い周期で電波を放出することも考えられます。しかし、今回の観測結果を分析したところ、電波の放射源は極めて小さく、白色矮星である可能性を事実上排除する結果となりました。このため、Caleb氏らはASKAP 1935+2148が中性子星である可能性が高いと考えています。

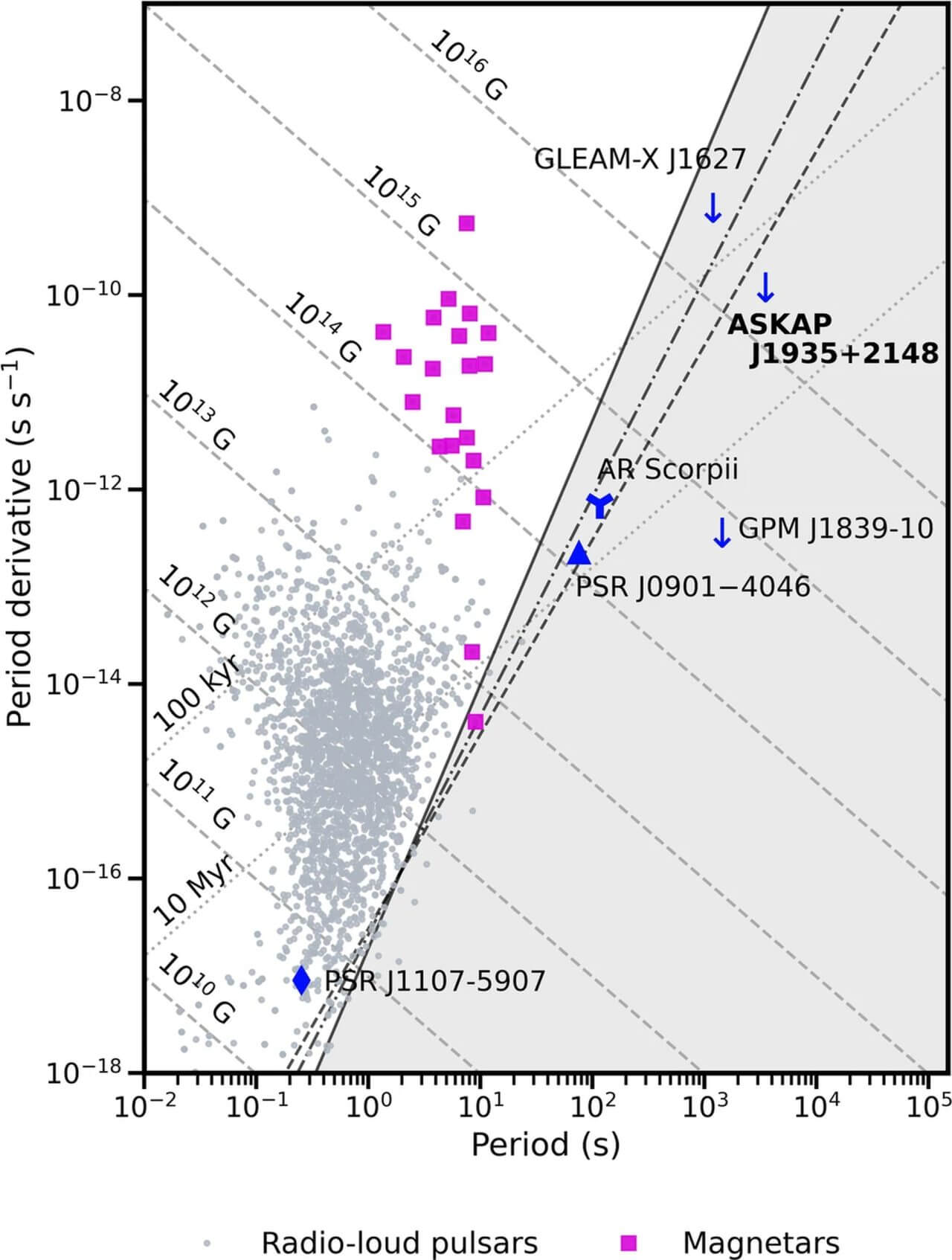

■中性子星の謎を探るミッシングリンクとなる可能性 【▲ 図3: 自転周期と自転周期変化率でプロットした中性子星と考えられている電波源。ASKAP 1935+2148を初めとしたいくつかの電波源は、理論上観測できない “死の谷” (灰色域)に位置します。(Credit: Manisha Caleb, et al.)】

【▲ 図3: 自転周期と自転周期変化率でプロットした中性子星と考えられている電波源。ASKAP 1935+2148を初めとしたいくつかの電波源は、理論上観測できない “死の谷” (灰色域)に位置します。(Credit: Manisha Caleb, et al.)】

ASKAP 1935+2148から放出される電波の性質は、同じく中性子星ではないかと考えられている長周期の電波源GLEAM-X J162759.5-523504.3やGPM J1839-10と極めてよく似ています。もしもASKAP 1935+2148が中性子星だと確定した場合、知られている中で最も自転周期の長い中性子星となるでしょう。

今回のように周期が極端に長い電波源は時々発見されていますが、ほとんどの正体は謎のままです。例えば天の川銀河の中心部にある約77分周期の電波源「GCRT J1745-3009」は、2002年の発見以来その正体が不明のままです。約53.8分周期のASKAP 1935+2148の周期は、より短いGLEAM-X J162759.5-523504.3やGPM J1839-10と、より長いGCRT J1745-3009のちょうど中間あたりに位置します。このため、ASKAP 1935+2148の研究はさらに周期の長い電波源の正体を探るミッシングリンクとなるかもしれません。

また、先述の通り、周期が数十分という極めて長い中性子星からどのようにして電波が放出されるのかは大きな謎となっています。ASKAP 1935+2148の研究を通じて、宇宙で最も高密度な物体の1つである中性子星の性質について、さらに理解が深まるかもしれません。

Source

Manisha Caleb, et al. “An emission-state-switching radio transient with a 54-minute period”. (Nature Astronomy) Jessica Marsh. “Scientists detect slowest-spinning radio emitting neutron star ever recorded”. (The University of Manchester)文/彩恵りり 編集/sorae編集部

この記事に関連するニュース

-

1秒間に716日が過ぎる! 自転が最速の中性子星の1つ「4U 1820-30」を発見

sorae.jp / 2024年11月17日 21時0分

-

限界の40倍以上で成長? 初期宇宙の巨大なブラックホールをウェッブ宇宙望遠鏡が観測

sorae.jp / 2024年11月8日 21時53分

-

赤色矮星を公転する惑星にも生命を支えられる安定した大気が存在する可能性

sorae.jp / 2024年11月3日 21時13分

-

ウェッブ宇宙望遠鏡が観測した小マゼラン雲の散開星団「NGC 602」

sorae.jp / 2024年10月28日 20時57分

-

ハッブル宇宙望遠鏡が撮影した“みずがめ座”の共生星「みずがめ座R星」

sorae.jp / 2024年10月25日 21時49分

ランキング

-

1とんでもない通帳残高に妻、絶句。家族のために生きてきた65歳元会社員が老後破産まっしぐら…遅くに授かった「ひとり娘」溺愛の果て

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月21日 8時45分

-

2紅白「旧ジャニ出演なし」に騒ぐ人の"大きな誤解" 出演しない理由についての報道の多くがピント外れ

東洋経済オンライン / 2024年11月22日 13時30分

-

3「洗濯離婚」や「エアコン離婚」が起きる納得の理由 熟年離婚の引き金となるのは「ささいなこと」

東洋経済オンライン / 2024年11月22日 16時0分

-

4ファミマの「発熱・保温インナー」はヒートテックより優秀? コンビニマニアが比較してみた

Fav-Log by ITmedia / 2024年11月21日 19時55分

-

5カップヌードル、約1割が“アレ”を入れて食べがちと判明 ギャル曽根も「すごい好き」

Sirabee / 2024年11月19日 4時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください