地球の準衛星「2004 GU9」の命名キャンペーン開始! その意外なきっかけとは

sorae.jp / 2024年6月19日 19時6分

ある天体から見ると、その天体の周りをまるで衛星のように回って見える小惑星があります。これは実際には衛星ではなく、見かけ上は衛星のように見えるというだけの存在なため、これを「準衛星」と呼びます。地球の準衛星は10個以上見つかっていますが、ほとんどの準衛星にはまだ名前がつけられていません。

天体の公式名称を決定している「国際天文学連合(IAU)」は2024年5月31日付の発表で、ニューヨーク市の公共ラジオ局「WNYC」の番組「Radiolab」とのコラボレーション企画として、まだ名称がつけられていない地球の準衛星の1つである164207番小惑星「2004 GU9」の命名キャンペーンを2024年6月1日から行うと発表しました。このキャンペーンは一般公募と一般投票を経て行われるものであり、一般の人々が天体に命名できる数少ない機会となります。採用された名称は2025年1月中旬に公表される予定です。

【▲ 図1: 2004 GU9の命名キャンペーンのバナー画像。(Credit: IAU)】 ■衛星のようだけど衛星ではない「準衛星」

【▲ 図1: 2004 GU9の命名キャンペーンのバナー画像。(Credit: IAU)】 ■衛星のようだけど衛星ではない「準衛星」

太陽系の天体の分類の1つである「準衛星(Quasi Satellite)」は、あまり聞きなれない用語かと思います。似たような用語として「準惑星(Dwarf Planet)」がありますが、これは和訳による偶然です。惑星と準惑星はある程度性質が共通しているのに対し(※1)、衛星と準衛星は全く別の概念となります。

※1…太陽系の惑星の定義は「A. 太陽の周りを公転する」「B. 静水圧平衡にある」「C. 軌道上から他の天体を排除している」の3つです。惑星は全てを満たしているものの、準惑星はCを満たしていません。

例えば地球を例とした場合、恒久的な自然衛星は月のみであり、月は地球の重力に束縛されています。そのため、月は地球から見た場合はもちろんのこと、太陽から見ても地球の周りを回っているように見えます。これは、ごくまれに地球の重力にとらわれて一時的に “第2の月” となる小惑星にも当てはまります(※2)。

※2…一時的に地球の重力にとらわれて地球を周回した小惑星は、確実なものが「2006 RH120」と「2020 CD3」の2個、推定ではあるものの可能性が高いものとして「1991 VG」と「2023 FY3」の2個があげられます。

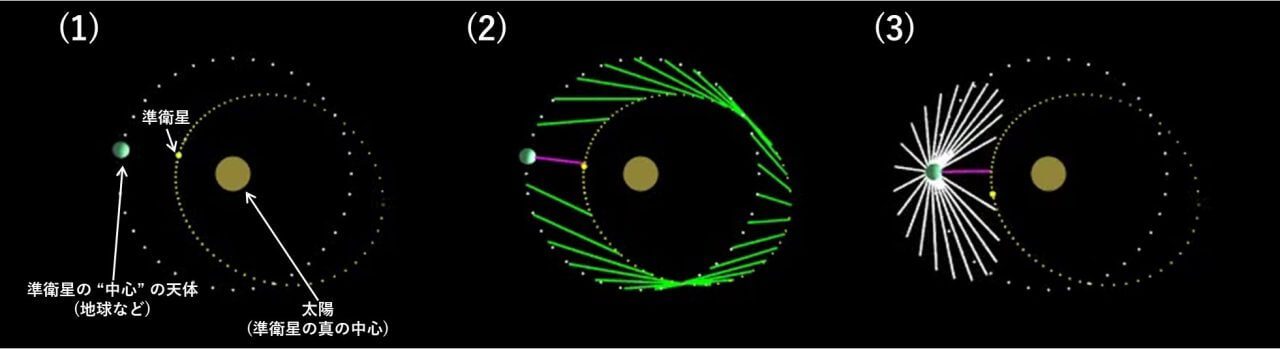

一方、準衛星は全く異なります。地球から見た準衛星は地球の周りを非常にゆっくりと公転しているように見えますが、太陽から見た準衛星は地球とは別の公転軌道を公転する普通の小惑星に見えます。実際、準衛星は地球の重力に束縛されてはおらず、地球の周りを回っているように見えるのは、あくまでも見かけ上の問題となります。

これは、小惑星の公転軌道が地球の公転軌道と比べて楕円の形状であり、かつ地球の公転軌道と交差しているために起きる現象です。この場合、小惑星の公転軌道は太陽に近い側で地球よりも内側に、遠い側で外側になります。小惑星が太陽に近付くと、軌道速度が速くなるので地球を追い越す一方で、小惑星が太陽から遠ざかると、軌道速度が遅くなるので地球に追い越されます。この “抜きつ抜かれつ” の動きを地球から見ると、まるで地球の周りを回る衛星のように見えるのです。

【▲ 図2: 準衛星の仕組み。(1)準衛星は、その “中心” となる天体と同じく、太陽を真の中心として公転しています。(2)その天体から見た準衛星の位置に線を引いてまとめると(3)歪んだ形で衛星のように天体の周りを回って見えます。(Credit: Paul Wiegert / 著者(彩恵りり)により動画の一部をキャプチャ後、加筆)】

【▲ 図2: 準衛星の仕組み。(1)準衛星は、その “中心” となる天体と同じく、太陽を真の中心として公転しています。(2)その天体から見た準衛星の位置に線を引いてまとめると(3)歪んだ形で衛星のように天体の周りを回って見えます。(Credit: Paul Wiegert / 著者(彩恵りり)により動画の一部をキャプチャ後、加筆)】

この記事の執筆時点で、地球の準衛星として分類されている小惑星は11個あります。ただしその中で名前が付けられているのは、現在準衛星となっている469219番小惑星「カモッオアレヴァ(Kamoʻoalewa)」と、過去に準衛星だった・または未来に準衛星となる3753番小惑星「クルイーニャ(Cruithne)」のみです(※3)。

※3…どちらの小惑星も、文献によってカタカナ表記が激しく変化するため、本記事の表記はできるだけ原語の発音に近づけています。なお、Kamoʻoalewaは一般的に「カモオアレワ」の表記が使用され、代替表記として「カモ・オーレヴァ」も使用されます。Cruithneは一般的に「クルースン」や「クルイシン」の表記が使用されます。

■地球の準衛星「2004 GU9」に名前を付けよう!今回の命名キャンペーンは、冒頭で紹介した通りIAUとRadiolabのコラボレーション企画であり、地球の準衛星である未命名の小惑星「2004 GU9」の名前を一般公募するというものです。通常、小惑星の命名権は発見者に与えられ、命名権の売買や譲渡も禁止されています。今回のような天文学への関心を高めるためのイベントのみが、第三者が命名しても良い例外であるため、一般の人々が天体の命名に関わることのできる数少ない機会となります。

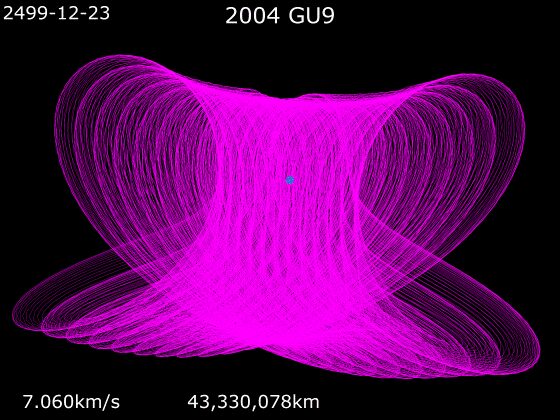

【▲ 図3: 西暦1600~2499年の間、地球から見た2004 GU9の位置の変化。見た目上は地球の周りを周回しているように見えることから、2004 GU9は準衛星です。(Credit: Phoenix7777)】

【▲ 図3: 西暦1600~2499年の間、地球から見た2004 GU9の位置の変化。見た目上は地球の周りを周回しているように見えることから、2004 GU9は準衛星です。(Credit: Phoenix7777)】

今回の命名キャンペーンでは、まず2024年6月1日から同年9月30日までの間に命名案を募集します。応募できるのは他の小惑星と同じようにIAUが定めた太陽系小天体の命名に関するガイドラインに従ったものに限られます。

応募期間の終了後、IAUとWNYCが招集した審査員によって命名案は約10個まで絞り込まれます。そしてこの10案は2024年11月1日から同年12月31日の間に一般投票にかけられます。最終的に決定された名称は、2025年1月中旬に発行される「WGSBN速報(小天体の命名に関するワーキンググループ速報)」にて公表される予定です。

提案できる名称の内容など詳しい応募要件はRadiolabのキャンペーンに関するルールやIAUが定める命名ガイドライン(以下URL)を参照する必要がありますが、重要なのは「応募者は18歳以上であること」「理由を添えた文章を自分自身で作成すること」「採用された場合、IAUやNYPR(WNYCの運営会社)にその内容の使用に関する広範な権利及びライセンスを与えること」などでしょう。

・キャンペーンに関するルール(Radiolab) – https://radiolab.org/moon-official-rules/

・命名ガイドライン(IAU) – https://iau.org/news/pressreleases/detail/iau2406/

また、「ラテン文字で16字以内の発音可能な名称」という通常の小惑星の命名規則に加えて、2004 GU9の名称は神話に由来するものに限定するという規則があります。これは、地球の公転軌道に接近する「地球近傍小惑星」の名称は神話に由来することが望ましいという規則があるためです。例えばJAXA(宇宙航空研究開発機構)の小惑星探査機「はやぶさ2」が訪れた小惑星「リュウグウ」は、この規則の下で名付けられています。神話はどの国や民族のものであっても構わないものの(すでに滅びた国や民族の神話、あるいは完全に架空の神話でもOK)、この規則を守る必要があります。また、世界の創造や冥界など一部のジャンルに属する神話は、別の公転軌道の性質を持つ小惑星で利用可能とするために採用されない可能性があります(※4)。

※4…例えば、太陽系外縁天体は世界の創造に関する神話から、海王星と軌道共鳴関係にある天体は冥界に関する神話から、などのように、名前の由来となる神話のジャンルが限定されています。また、木星のトロヤ群はトロイア戦争の英雄から、ケンタウルス族は名前の通りギリシャ神話のケンタウロスから、などのような規則の下で命名される場合もあります。

■キャンペーンのきっかけは別の準衛星の誤植?今回の準衛星命名キャンペーンは公共ラジオ番組とのコラボレーションという点がユニークですが、実現には次のようなエピソードが関わっています。

Radiolabの司会者Latif Nasser氏は、子供を寝かしつけている際、壁に貼られた太陽系のポスターに金星の衛星として「ZOOZVE(ズーズヴェイ)」(※5)という名称の天体が描かれていることに気付きました。ところが、Nasser氏がいくら調べてもそのような天体の情報は見当たりません。また、友人であるNASA(アメリカ航空宇宙局)のElizabeth Landau氏に問い合わせたところ、金星に衛星は見つかっておらず、ZOOZVEという名前の天体も存在しないという回答でした。

※5…ズーズヴェイは、Latif Nasser氏の番組内での発音を書き起こしたものですが、後述する通りこれは誤植に由来する名称であるため、本来の意味では読みは無いのかもしれません。

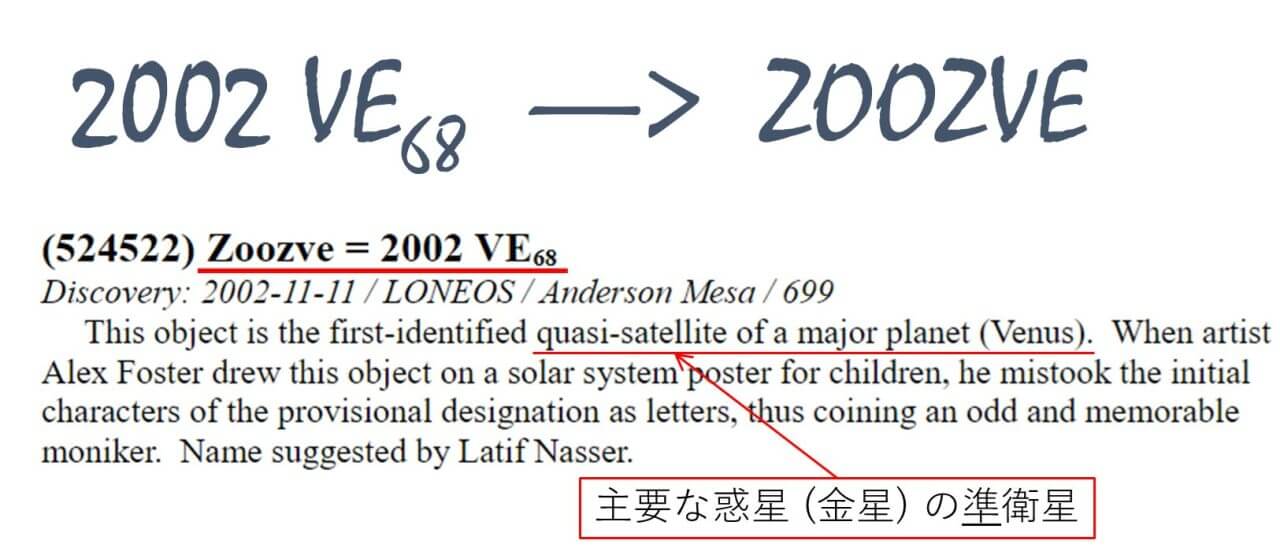

しかし、Landau氏はその後、ZOOZVEの正体は金星で唯一見つかっている準衛星である524522番小惑星「2002 VE68」を、ポスターを作成したAlex Foster氏が誤読したものではないか、という可能性にたどり着きました。当時、この小惑星は仮符号として与えられた2002 VE68で呼ばれており、意味のある名称は存在しませんでした。仮符号は発見年月日に基づいて機械的に付与されるため、文字列に言葉としての意味はありません。

ただし、仮符号の末尾の「68」は、正式には小さな下付き文字で書かれるというルールがあります。もしも小さく書かれた「68」を見落とし、「2」を「Z」、「0(ゼロ)」を「O(オー)」と見間違えたとすれば、「2002VE」を「ZOOZVE」というアルファベットの単語だと誤読する可能性はあり得るでしょう。

一方、ポスター作成者のFoster氏は「何かのリストで金星の衛星としてZOOZVE(2002 VE68)が掲載されていたのを見たことがある」と主張しましたが、準衛星という一般的に知られていない概念を考慮すれば、そのリストが誤っていたか、もしくはFoster氏が誤解した可能性は十分にあります(※6)。これらの背景を合わせれば、 “金星にはZOOZVEという名前の衛星がある” という誤解が生じるのはムリもありません。

※6…このリストの実物は見つかっておらず、確認が取れません。

【▲ 図4: 524522番小惑星「2002 VE68」に正式名称「Zoozve」が付けられたことを伝えるWGSBN速報。2002 VE68という仮符号をZOOZVEと、quasi-satellite(準衛星)をsatellite(衛星)と、それぞれ誤読する可能性は、見方によってはあり得ることです。(Credit: IAU; 手書き風フォント、下線、一部日本語訳は筆者(彩恵りり)による加筆)】

【▲ 図4: 524522番小惑星「2002 VE68」に正式名称「Zoozve」が付けられたことを伝えるWGSBN速報。2002 VE68という仮符号をZOOZVEと、quasi-satellite(準衛星)をsatellite(衛星)と、それぞれ誤読する可能性は、見方によってはあり得ることです。(Credit: IAU; 手書き風フォント、下線、一部日本語訳は筆者(彩恵りり)による加筆)】

2024年1月26日、Nasser氏はRadiolab内で2002 VE68に正式に「Zoozve」という名称をつけようと呼びかけました。そして同年2月5日のWGSBN速報にて、2002 VE68には本当にZoozveという名称が正式につけられたのです。

このエピソードによって準衛星への関心が高まり、またIAUとRadiolabとの関係性が確立されたことから、今回の命名キャンペーンが行われることとなりました。IAUは一般社会に対して天文学への関心を高めて貰うために、時々このようなキャンペーンを実施しますが、今回のきっかけはかなり変わったエピソードだと言えます。

Source

“Competition Announced to Name a Quasi-Moon”. (International Astronomical Union) “Name a Quasi Moon! A contest from Radiolab and the International Astronomical Union”. (Radiolab) “Naming of Astronomical Objects”. (International Astronomical Union) “Zoozve”. (Radiolab)文/彩恵りり 編集/sorae編集部

この記事に関連するニュース

-

約84%の隕石の起源を新たに特定 これまでの約6%から大幅に増加

sorae.jp / 2024年11月16日 22時5分

-

小惑星リュウグウの粒子を磁気分析、太陽系形成のメカニズム解明へ 米MITの研究

財経新聞 / 2024年11月10日 16時34分

-

土星初のトロヤ群小惑星「2019 UO14」を発見 水星以外の全ての惑星でトロヤ群小惑星を発見

sorae.jp / 2024年11月9日 20時57分

-

二重小惑星探査機「Hera」、日本製赤外線カメラで遠ざかる地球と月の撮影に成功

マイナビニュース / 2024年11月7日 18時32分

-

太陽系外惑星WASP-49 Abに衛星が存在する可能性 イオのような火山活動が起きている?

sorae.jp / 2024年10月24日 21時15分

ランキング

-

1とんでもない通帳残高に妻、絶句。家族のために生きてきた65歳元会社員が老後破産まっしぐら…遅くに授かった「ひとり娘」溺愛の果て

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月21日 8時45分

-

2紅白「旧ジャニ出演なし」に騒ぐ人の"大きな誤解" 出演しない理由についての報道の多くがピント外れ

東洋経済オンライン / 2024年11月22日 13時30分

-

3「洗濯離婚」や「エアコン離婚」が起きる納得の理由 熟年離婚の引き金となるのは「ささいなこと」

東洋経済オンライン / 2024年11月22日 16時0分

-

4小泉孝太郎がやっている「納豆の最高においしい食べ方」 タレ半分、“あるもの”をたっぷり

Sirabee / 2024年11月22日 16時15分

-

5余命1年で入院「病院食」のレベルの高さに驚いた 限られた予算で豊富なメニューをそろえる創意工夫

東洋経済オンライン / 2024年11月23日 9時40分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください