木星の「大赤斑」は1665年に発見された「永久斑」とは異なる可能性が高いと判明

sorae.jp / 2024年6月26日 21時0分

木星の表面にある巨大な嵐「大赤斑(Great Red Spot)」は、その大きさと真っ赤な色、そして非常に長い寿命で知られています。特に寿命については、1665年にジョヴァンニ・カッシーニが発見した「永久斑(Permanent Spot)」が現在の大赤斑と同じものであり、それ以来ずっと存在しているという説があります。この説が正しければ大赤斑の年齢は少なくとも359歳となりますが、この推定には異論もありました。

バスク大学のAgustín Sánchez-Lavega氏などの研究チームは、17世紀から現在までの木星の観測記録の精査と、最新の観測データに基づく木星の大気のシミュレーションを実行しました。その結果、現在の大赤斑はカッシーニが発見した永久斑とは異なる可能性が高いことが分かりました。この場合、現在の大赤斑は1831年に初めて観測されたため、年齢は少なくとも193歳であることになります。

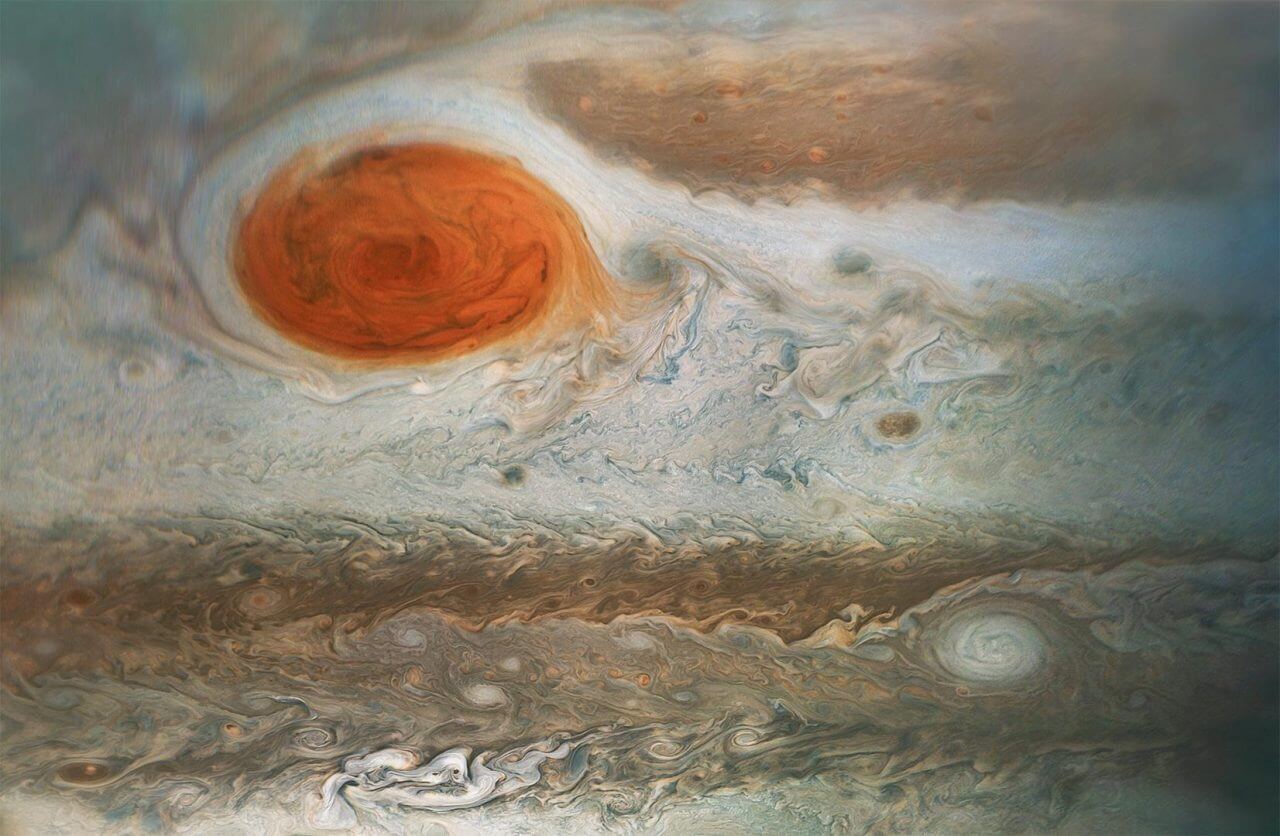

【▲ 図1: 2018年4月1日に木星探査機「ジュノー」によって撮影された大赤斑(カラー強調画像)。(Credit: NASA, JPL-Caltech, SwRI, MSSS, Gerald Eichstädt & Seán Doran)】 ■木星の巨大嵐「大赤斑」は何歳なのか?

【▲ 図1: 2018年4月1日に木星探査機「ジュノー」によって撮影された大赤斑(カラー強調画像)。(Credit: NASA, JPL-Caltech, SwRI, MSSS, Gerald Eichstädt & Seán Doran)】 ■木星の巨大嵐「大赤斑」は何歳なのか?

太陽系最大の惑星である木星には、渦状の雲で構成された大小さまざまな嵐があります。中でも目立つのは南半球にある「大赤斑」と呼ばれる巨大な嵐です。やや楕円形の大赤斑は直径約1万4000kmと地球よりも大きく、風速125mの暴風が常時吹き荒れています。この風速は、地球の大気現象では、非常に稀にしか発生しない極めて強い竜巻の瞬間最大風速に匹敵します。

大赤斑の名前の由来でもある赤色がなぜ生じるのかはよく分かっていませんが、高気圧性の嵐(※1)という大赤斑の性質をもとに、大気の上層部にある雲が下降気流によって吹き飛ばされたことで大気の下層部にある物質が剥き出しとなり、日光による光化学的変化によって赤い物質が生成されるからだと考えられています。

木星の表面で非常に目立つ大赤斑は、古い天文観測においても記録されていることから、寿命は数百年以上あると言われています。しかし、大赤斑の本当の年齢には議論もありました。最も有名なのは、1665年にジョヴァンニ・カッシーニが発見して以来300年以上存在しているという説です(※2)。この場合、大赤斑の年齢は2024年時点で少なくとも359歳であることになります。

カッシーニとその他の天文学者は、1665年から1713年にかけて木星の嵐を観測し続けており、その寿命の長さから当時は「永久斑」と呼ばれていました。永久斑の色は天文記録そのものでは言及されていないものの、1711年に画家のドナート・クレティが天文学者の助言を受けながら作成した作品群『天文観測』(※3)を見る限りでは、永久斑は赤い色をしていたことが示唆されます。このことが、17世紀の永久斑と現在の大赤斑とが同じであるとする根拠となっています。

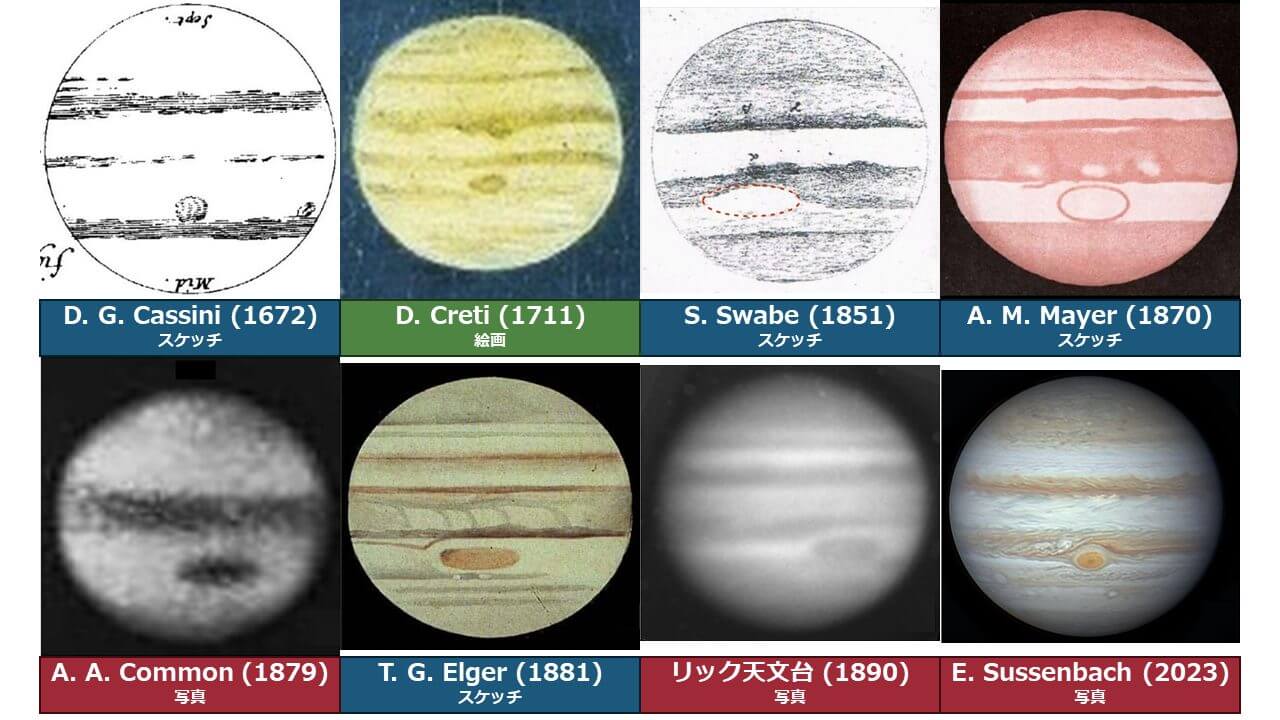

【▲ 図2: 様々な時代における木星の観測記録。1713年から1831年は大赤斑が観測されない空白期間となっており、その時代をまたいで大赤斑の大きさが拡大しているように見えます。(Credit: Agustín Sánchez-Lavega, et al.より改変 / 字の加筆、画像の南北反転は筆者(彩恵りり)による)】

【▲ 図2: 様々な時代における木星の観測記録。1713年から1831年は大赤斑が観測されない空白期間となっており、その時代をまたいで大赤斑の大きさが拡大しているように見えます。(Credit: Agustín Sánchez-Lavega, et al.より改変 / 字の加筆、画像の南北反転は筆者(彩恵りり)による)】

しかし、永久斑の観測記録は1713年を最後に途切れ、1831年のハインリッヒ・シュワーベによる次の観測記録まで、実に118年間もの観測空白期間があります。この空白期間にも木星は観測し続けられていたので、もしも永久斑が大赤斑と同一の嵐であり、1713年以降も存在し続けたとすれば、1世紀以上ものあいだ天文学者の関心を引かず、スケッチにも残されなかったことになります。これはむしろ、空白期間の間に永久斑は消滅し、それとは別の嵐として大赤斑が新たに誕生した、と考える方が妥当かもしれません。

ただし、大赤斑のような巨大な嵐の誕生と消滅のメカニズムや、嵐がどのように拡大・縮小するのかはよく分かっていないため、カッシーニの永久斑と現在の大赤斑が同一であるか否かは未解決のままでした。

※1…木星の嵐の90%以上は強烈な下降気流を伴う高気圧性の嵐であると推定されています。地球では低気圧が天候を悪化させる嵐の原因となる一方で、高気圧は晴天をもたらすのでイメージしにくいかもしれませんが、災害をもたらすような高気圧性の嵐は地球でも発生します。例えば2018年にイギリスで発生した「ハルトムート高気圧(通称 “東からの獣” )」は、高気圧性の嵐が猛烈な寒波をもたらした一例です。

※2…1665年よりも前の観測記録にも同様の嵐が記録されているという主張もありますが、同じ嵐を観測したかどうかには異論があり、一部は明確に否定されています。このため、連続する確実な最古の記録は1655年のものとなります。

※3…ドナート・クレティが1711年に描いた8枚の絵画シリーズで、当時のローマ教皇クレメンス11世に天文台の設置を促すため、博物学者のルイージ・フェルディナンド・マルシーリの依頼で作成されたと言われています。惑星や彗星などを正確に描写するために、天文学者のエウスタキオ・マンフレディ、またはジョヴァンニ・カッシーニの助言を受けたとされています。

■大赤斑はカッシーニの永久斑とは別物の可能性が高いSánchez-Lavega氏らの研究チームは、木星の大赤斑の寿命に関する謎を解明する研究を行いました。まず、1665年のスケッチから2023年のデジタル画像に至るまで、様々な時代の永久斑や大赤斑の観測記録を調べました。次に、NASA(アメリカ航空宇宙局)の木星探査機「ジュノー(Juno)」による観測結果を元に、バルセロナ・スーパーコンピューティング・センターのスーパーコンピューター「MareNostrum(マレノストルム)」を使用して、木星での嵐の発生をシミュレーションしました。

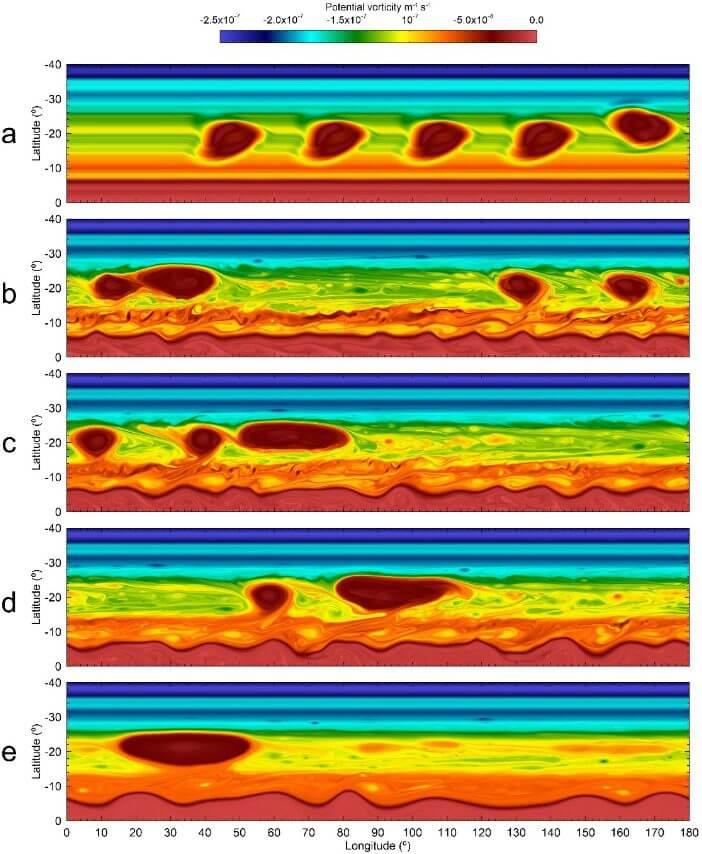

【▲ 図3: 木星大気における嵐の発生のシミュレーション(南北方向に反転)。最終的に生成された1つの大きな嵐は、19世紀後半の観測スケッチと似たような形状と大きさをしています。(Credit: Agustín Sánchez-Lavega, et al.)】

【▲ 図3: 木星大気における嵐の発生のシミュレーション(南北方向に反転)。最終的に生成された1つの大きな嵐は、19世紀後半の観測スケッチと似たような形状と大きさをしています。(Credit: Agustín Sánchez-Lavega, et al.)】

まず、シミュレーションによって巨大な嵐の生成メカニズムが見えてきました。木星の大気には特定の緯度を境にしてお互いに正反対な向きの大気の流れが幾つもあり、それらが衝突する現場では複数の小さな渦が生じたり、流れが不安定になったりしている場所があります。そのような場所で周囲よりも高速な大気の流れが生じた場合、 “原始大赤斑” とでも呼ぶべき非常に巨大な渦が発生し、短期間で消滅せずに安定化します。原始大赤斑は時間経過とともに小さくなる一方で、風速が上昇します。この進化は、大赤斑が時間の経過とともに小さくなることを示唆しています。

木星の観測記録を調べると、1831年から継続して観測されている大赤斑は、時代と共に縮小しているようです。例えば1879年に写真として初めて撮影された大赤斑は非常に細長い楕円形であり、最も長い部分で約3万9000kmものサイズとなっています。

現在の大赤斑は1879年のものと比べれば真円に近い楕円形で、直径も約1万4000kmとかなり小さくなっています。これらのことから、1831年に観測された大赤斑は誕生直後のものを観測しており、1665年から存在した永久斑とは別物であるという可能性が高いことになります。

■大赤斑の運命が次の研究課題今回の研究では、大赤斑は1665年から継続して存在していたのではなく、1831年ごろに誕生した可能性が高いことを示しています。この場合、大赤斑の年齢は少なくとも193歳と言うことになります。

木星の嵐は地球のものとは比較にならないほど大規模であり、そのメカニズムの全容はまだまだ判明していません。Sánchez-Lavega氏らは、大赤斑のような嵐がどのくらいまで小さくなると消滅するのか、あるいは安定して存在し続けるのかを次の研究目的としています。これが分かれば、木星の大赤斑の運命だけでなく、土星のような他の惑星、あるいは太陽系外惑星や褐色矮星で見つかっている嵐のメカニズムや運命も分かってくるでしょう。

Source

Agustín Sánchez-Lavega, et al. “The Origin of Jupiter’s Great Red Spot”. (Geophysical Research Letters) “Jupiter’s great red spot is not the same one Cassini observed in 1600s”. (American Geophysical Union) “Jupiterren Orban Gorri Handiaren adina eta jatorria zehaztu dute”. (Universidad del País Vasco)文/彩恵りり 編集/sorae編集部

この記事に関連するニュース

-

探査機「ボイジャー2」のデータが明かす天王星の謎、38年越しの科学的発見

マイナビニュース / 2024年11月19日 17時41分

-

ガリレオの夢を継いで - 木星衛星の海に挑む探査機「エウロパ・クリッパー」

マイナビニュース / 2024年11月16日 7時0分

-

“天文学的” な罰金「200溝ドル」を実際に払おうとするとどうなるのか?

sorae.jp / 2024年11月6日 23時17分

-

ウェッブ宇宙望遠鏡が観測した小マゼラン雲の散開星団「NGC 602」

sorae.jp / 2024年10月28日 20時57分

-

太陽系外惑星WASP-49 Abに衛星が存在する可能性 イオのような火山活動が起きている?

sorae.jp / 2024年10月24日 21時15分

ランキング

-

1紅白「旧ジャニ出演なし」に騒ぐ人の"大きな誤解" 出演しない理由についての報道の多くがピント外れ

東洋経済オンライン / 2024年11月22日 13時30分

-

2とんでもない通帳残高に妻、絶句。家族のために生きてきた65歳元会社員が老後破産まっしぐら…遅くに授かった「ひとり娘」溺愛の果て

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月21日 8時45分

-

3「洗濯離婚」や「エアコン離婚」が起きる納得の理由 熟年離婚の引き金となるのは「ささいなこと」

東洋経済オンライン / 2024年11月22日 16時0分

-

4ファミマの「発熱・保温インナー」はヒートテックより優秀? コンビニマニアが比較してみた

Fav-Log by ITmedia / 2024年11月21日 19時55分

-

5カップヌードル、約1割が“アレ”を入れて食べがちと判明 ギャル曽根も「すごい好き」

Sirabee / 2024年11月19日 4時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください