太陽系は散りゆく巨大な星のかたわらで誕生した可能性 隕石の分析結果が示唆

sorae.jp / 2025年1月27日 21時15分

東京大学准教授の飯塚毅さんを筆頭とする研究チームは、太陽系が誕生したのは約46億年前に起きた超新星爆発とほぼ同時だったことが明らかになったとする研究成果を発表しました。研究チームによると、形成当初の太陽系から100光年以内の場所で、質量が太陽の約25倍あった大質量星が超新星爆発を起こしたとみられています。

隕石に含まれる元素の存在量から未解明だったアルミニウム26の起源を推定 【▲ アーティストによる原始惑星系円盤の想像図(Credit: ESO/L. Calçada)】

【▲ アーティストによる原始惑星系円盤の想像図(Credit: ESO/L. Calçada)】

恒星はガスや塵(ダスト)の集まりである分子雲のなかでも、特に密度の高い部分が重力で収縮することによって誕生すると考えられています。誕生したばかりの星はガスと塵が円盤状に集まった原始惑星系円盤(太陽系の場合は原始太陽系円盤とも呼ばれる)に取り囲まれていて、その中では巨大ガス惑星や岩石惑星をはじめ、小惑星や彗星といった小天体が形成されることになります。

こうした最初期の太陽系で形成された後に地球へ落下して回収された隕石には、地球で形成された年代がより若い岩石と比べて、マグネシウムの安定同位体であるマグネシウム26(26Mg)が過剰に存在していることが知られています。隕石に含まれる過剰なマグネシウム26は、岩石の形成時にアルミニウムの放射性同位体であるアルミニウム26(26Al、半減期約73万年)が取り込まれた証であり、アルミニウム26のベータ崩壊によって生成された娘核(じょうかく)だと考えられてきました。

最初期の太陽系におけるアルミニウム26を生成した天体や現象の候補としては、太陽のように比較的軽い恒星が白色矮星へと進化する前に到達する「漸近巨星分枝星(AGB星)」、質量が太陽の40倍以上ある「ウォルフ・ライエ星(大質量星が恒星としての短い生涯を終える前に到達する段階の星)」、恒星と連星を組む白色矮星が起こす「熱核反応型の超新星爆発」、質量が太陽の8倍以上ある大質量星が起こす「重力崩壊型の超新星爆発」があげられていたものの、絞り込むには至っておらず、アルミニウム26の起源は未解明のままだったといいます。

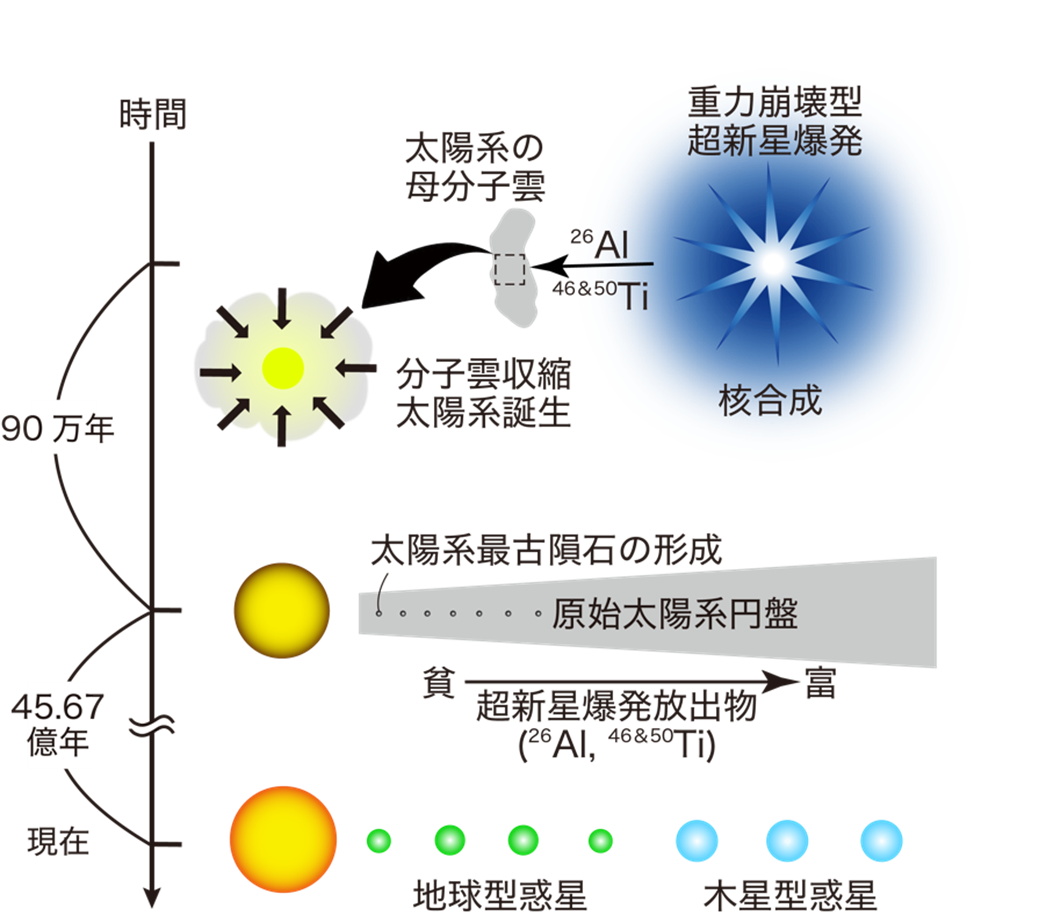

【▲ 今回の研究成果にもとづいて作成された太陽系の形成と進化の模式図。100光年以内で起こった超新星爆発に由来するアルミニウムとチタンの同位体が太陽系の母体となった分子雲に混入し、後に地球へ落下して隕石となる岩石に取り込まれたと考えられている(Credit: 東京大学)】

【▲ 今回の研究成果にもとづいて作成された太陽系の形成と進化の模式図。100光年以内で起こった超新星爆発に由来するアルミニウムとチタンの同位体が太陽系の母体となった分子雲に混入し、後に地球へ落下して隕石となる岩石に取り込まれたと考えられている(Credit: 東京大学)】

そこで研究チームは、原始太陽系円盤のさまざまな場所で形成され、その年代も知られている複数の隕石を対象に、隕石に含まれている元素の分析を試みました。研究チームによると、取り込まれた当時のアルミニウム26の量は隕石に含まれるマグネシウム26の量から推定することができます。アルミニウム26の量は原始太陽系円盤の内側から外側に向かうにつれてより多かったことが近年明らかになっていましたが、研究チームは今回、チタンの安定同位体であるチタン46(46Ti)およびチタン50(50Ti)の存在量も同様の傾向を示すことを発見しました。

存在量の不均質性に相関がみられることから、チタン46とチタン50もまたアルミニウム26と同じ天体・現象で生成された後に取り込まれた可能性が考えられます。チタンの同位体それぞれの生成量は恒星の温度や密度といった環境に左右されますが、分析を進めた結果、原始太陽系円盤におけるチタン46とチタン50の存在量は、質量が太陽の約25倍ある大質量星で生成されるチタンの量で最も良く説明できることがわかりました。この質量の星は重力崩壊型の超新星を起こすことから、研究チームはアルミニウム26の起源が重力崩壊型超新星だと考えています。

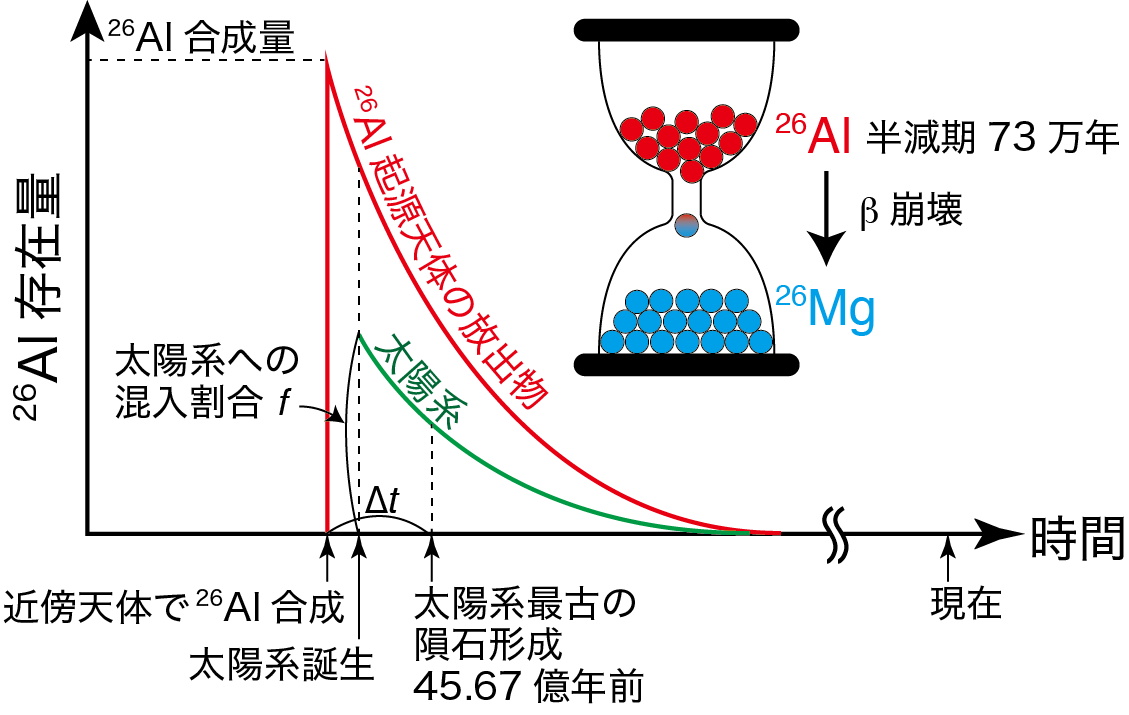

太陽系は散りゆく大質量星のかたわらで形成されたか 【▲ アルミニウムとチタンの同位体にみられる相関を利用して、超新星爆発と最も古い隕石の形成年代における時間差と、超新星爆発の放出物が太陽系へ混入した割合を一緒に調べる手法を説明した図(Credit: 東京大学)】

【▲ アルミニウムとチタンの同位体にみられる相関を利用して、超新星爆発と最も古い隕石の形成年代における時間差と、超新星爆発の放出物が太陽系へ混入した割合を一緒に調べる手法を説明した図(Credit: 東京大学)】

また、研究チームはアルミニウムとチタンの同位体の相関を利用して、超新星爆発が起こった年代と、放出された物質が太陽系に混入した割合を一緒に求める手法を考案。この手法を適用した結果、超新星爆発が起こった年代は最も古い隕石が形成された年代よりも約90万年古いことが明らかになるとともに、爆発が起こった場所は当時の太陽系から100光年以内だったことが推定されると研究チームは述べています。

近年のさまざまな原始星の観測によって、惑星の形成は恒星が形成され始めてから10万~100万年後という短い期間に急速に進む可能性が示されています。つまり、超新星爆発から太陽系に物質が混入するまでの90万年という時間差は、分子雲の収縮によって恒星が形成され始めてから原始惑星系円盤で固体の物質が形成され始めるまでの典型的なタイムスケールと同程度、ということになります。

このことから研究チームは、太陽系の形成が始まったのは超新星爆発とほぼ同時期であり、超新星残骸の周囲でその様子が観測されている次世代の恒星の形成と同様に、太陽系もまた散りゆく大質量星にともなって形成されたことが示唆されると述べています。

【▲ 太陽系のイメージイラスト(Credit: NASA/JPL)】 天文学の時間測定に関わる「タリウム205」の珍しい崩壊を初観測 猛毒の扱いを工夫し40年越しに成功(2024年12月5日) 初期太陽系の「アルミニウム26」濃度は不均一だった? 古い隕石の年代の再検討が必要な可能性も(2023年9月17日)

【▲ 太陽系のイメージイラスト(Credit: NASA/JPL)】 天文学の時間測定に関わる「タリウム205」の珍しい崩壊を初観測 猛毒の扱いを工夫し40年越しに成功(2024年12月5日) 初期太陽系の「アルミニウム26」濃度は不均一だった? 古い隕石の年代の再検討が必要な可能性も(2023年9月17日)

Source

東京大学 - 散りゆく大質量星の傍らで太陽系は生まれた Iizuka et al. - Timescales of Solar System Formation Based on Al–Ti Isotope Correlation by Supernova Ejecta (The Astrophysical Journal Letters)文・編集/sorae編集部

この記事に関連するニュース

-

猛スピードで拡大中? ウェッブ宇宙望遠鏡が観測したウォルフ・ライエ星のリング

sorae.jp / 2025年1月24日 21時12分

-

国立天文台の新天文学用スパコン「アテルイIII」始動! “理論の望遠鏡”で何が見える?

マイナビニュース / 2025年1月17日 19時57分

-

国立天文台、従来の説を覆す新タイプの大気を持つスーパーアースを確認

マイナビニュース / 2025年1月16日 17時40分

-

国立天文台など、超新星が30年前から質量放出を活発化させていたと確認

マイナビニュース / 2025年1月10日 15時51分

-

古い建物を調べれば原始ブラックホールの痕跡が見つかるかも? ユニークな探索手法の提案

sorae.jp / 2025年1月9日 21時19分

ランキング

-

1「入浴時間が10分超」の人は血糖値を爆上げしている…糖尿病専門医が勧める「お湯の温度」と「浸かる時間」の正解

プレジデントオンライン / 2025年1月28日 18時15分

-

2だからフジは日枝久氏を会見に出さなかった…歴史評論家が見た「白河上皇による院政」とフジテレビの共通点

プレジデントオンライン / 2025年1月28日 18時15分

-

3Q.「お風呂やプールでの感染リスクは?」 医師が教える性感染症がうつる場所

オールアバウト / 2025年1月28日 20時45分

-

4お腹・お尻の冷え対策に「ユニクロより安い名品」があった! ヒートテックと徹底比較して“勝ってるポイント”は

女子SPA! / 2025年1月28日 15時47分

-

5軽の「黄色いナンバー」が恥ずかしくて嫌です。普通の「白いナンバー」のほうがカッコイイので! どうやったら可能ですか? 「普通車っぽいナンバー」に変える方法は

くるまのニュース / 2025年1月28日 16時10分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください