惑星探査機「ボイジャー2号」打ち上げから45年、今も続く探査ミッション

sorae.jp / 2022年8月20日 18時20分

【▲ ボイジャー2号を搭載したタイタンIIIEロケットの打ち上げ(Credit: NASA/JPL-Caltech)】

日本時間1977年8月20日23時29分、米国フロリダ州のケープカナベラル空軍基地(当時)第41発射施設から「タイタンIIIE」ロケットが打ち上げられました。搭載されていたのは、アメリカ航空宇宙局(NASA)の惑星探査機「ボイジャー2号」。2022年8月20日は、12年に渡る木星・土星・天王星・海王星のフライバイ探査、通称「グランドツアー」に向けてボイジャー2号が旅立ってから45周年の節目です。

アポロ計画のもとで有人月面探査に向けた準備が着々と進められていた1960年代半ば。NASA・ジェット推進研究所(JPL)の研究者たちは、当時の木星以遠の惑星(冥王星も含む)が稀な配置になっていることに気が付きました。木星の重力を利用して探査機の軌道を変更することで、土星~冥王星へと効率的に探査機を送り込める時期が1970年代後半に訪れることがわかったのです。

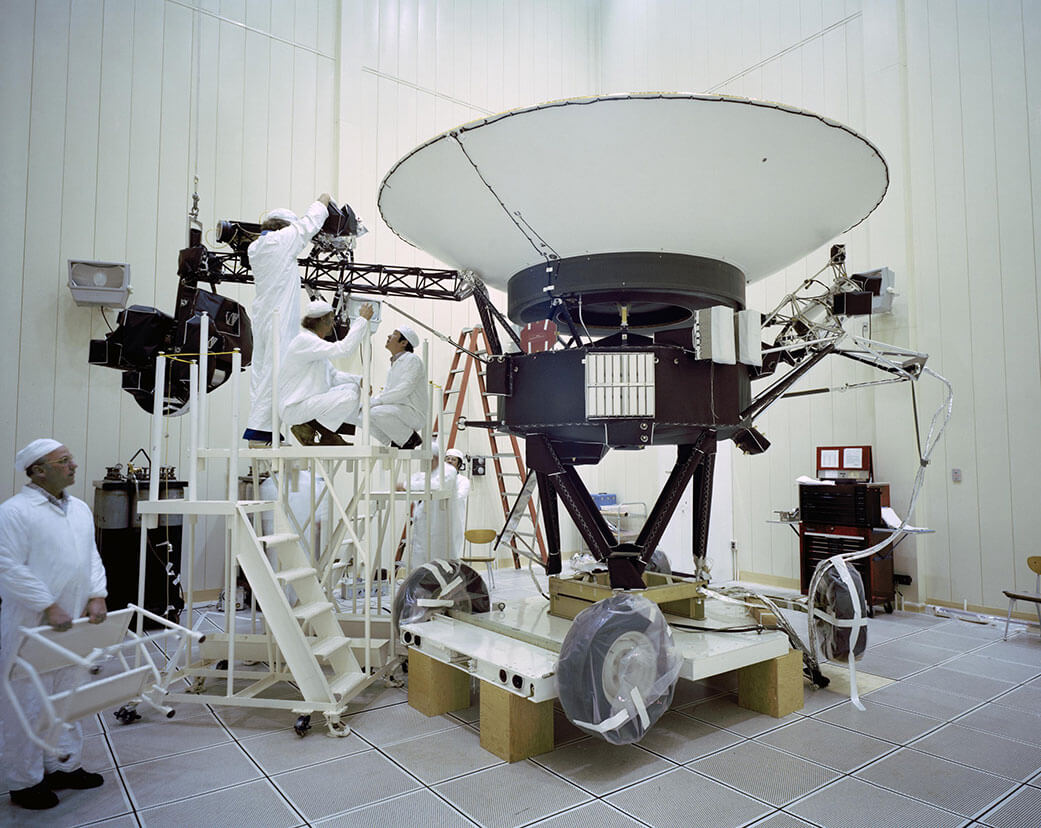

【▲ NASAのジェット推進研究所(JPL)で打ち上げ準備中の惑星探査機「ボイジャー2号」。1977年3月23日撮影(Credit: NASA/JPL-Caltech)】

当時JPLに在籍していたGary Flandroさんが計算した結果、1976年~1978年に探査機を打ち上げれば、木星・土星・天王星・海王星の4惑星を12年で探査できることが判明しました。

惑星は各々の周期で公転しているため、その相対位置は常に変化しています。このような探査ミッションを実行可能な位置に惑星が配置されるタイミングは、176年に1回だけ。人類が月に人間を送り込めるほどの宇宙技術を獲得した時代に、未踏の外惑星を一気に探査できる貴重なチャンスが訪れたのです。

【▲ ボイジャー1号(白)とボイジャー2号(オレンジ)の飛行経路を示した図(Credit: NASA/JPL-Caltech)】

この計算結果が原動力となって、後に「ボイジャー」と名付けられる惑星探査機の計画(Mariner Jupiter/Saturn 1977)がスタート。1977年8月20日のボイジャー2号に続き、同年9月5日には同型機の「ボイジャー1号」が打ち上げられ、一路木星へと向かいました。ボイジャー1号と2号にはカメラ、分光計、磁力計といった様々な観測装置に加えて、はるか未来に機体を回収するかもしれない知的生命体に宛てて、様々な言語での挨拶や動物の鳴き声などを収めたゴールデンレコードも搭載されています。

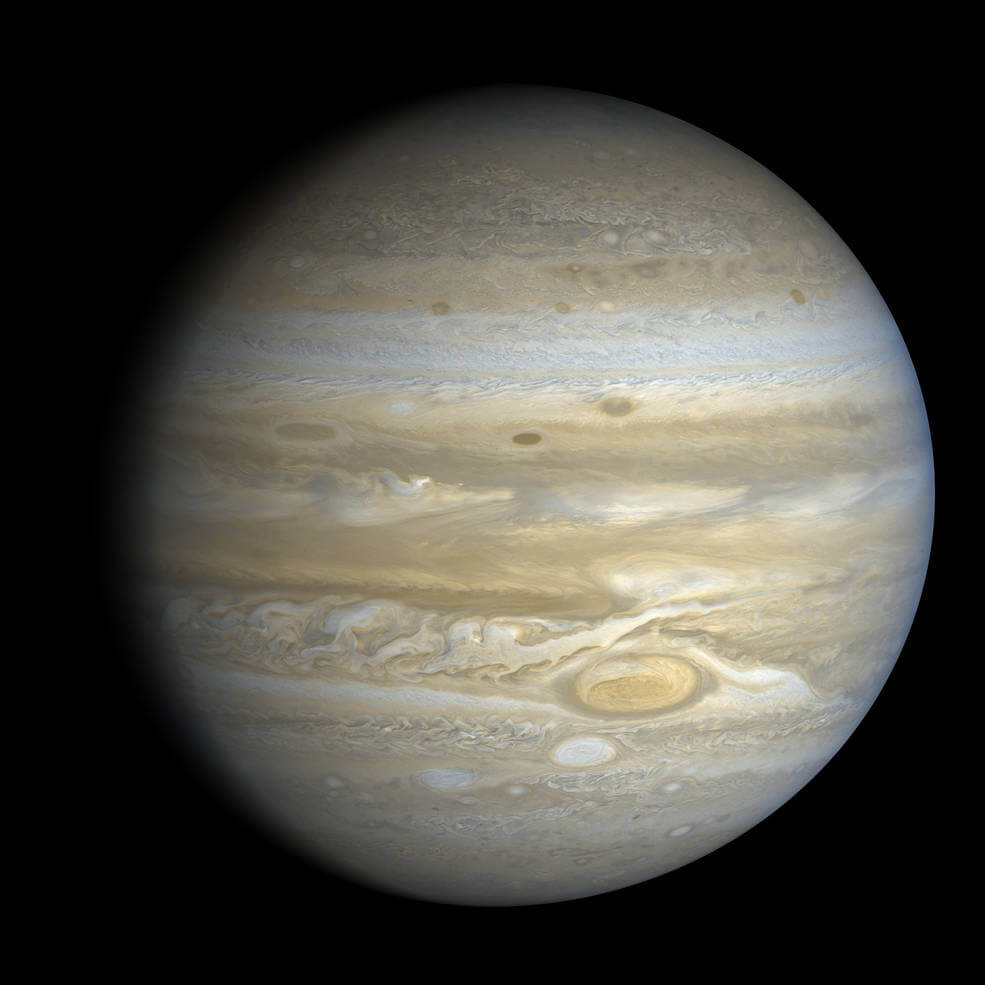

【▲ ボイジャー2号が撮影した木星(Credit: NASA/JPL-Caltech)】

打ち上げから2年後、ボイジャー2号は最初の探査対象である木星に接近しました。画像の送信は1979年4月24日から始まり、1979年7月9日には木星から64万5000kmまで最接近しています。ボイジャー2号は変化する大赤斑の様子、木星の環、さまざまな衛星の表面などを詳細に観測し、約1万8000枚の画像を含む新たな観測データをもたらしました。

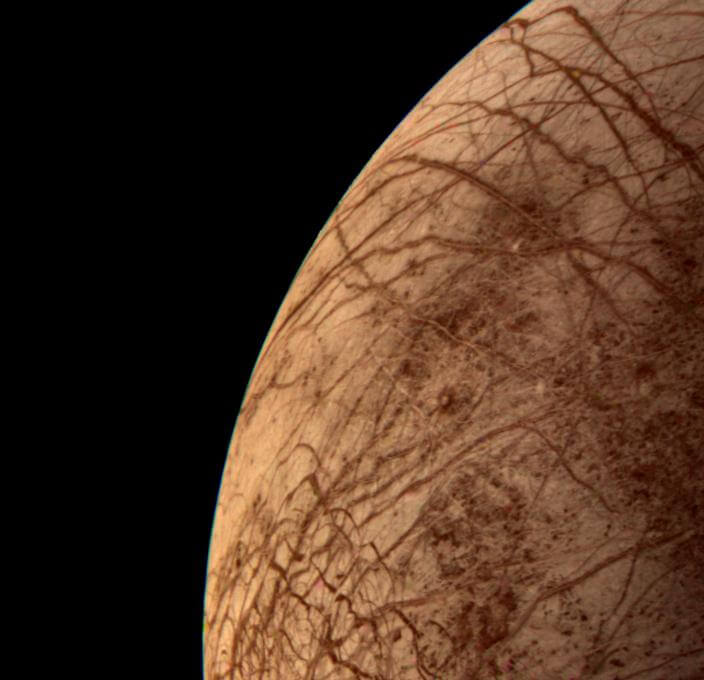

【▲ ボイジャー2号が撮影した木星の衛星エウロパ(Credit: NASA/JPL-Caltech)】

木星の重力を利用して加速したボイジャー2号は、土星へ向かいます。打ち上げから4年後の1981年8月26日、ボイジャー2号は土星から10万1000kmまで最接近しました。この近接観測でボイジャー2号は土星とその環や衛星など、約1万1600枚の画像を撮影しています。

【▲ ボイジャー2号が撮影した土星と3つの衛星(Credit: NASA/JPL-Caltech)】

木星と土星はボイジャー1号などによってすでにフライバイ探査が行われていましたが、打ち上げから約8年半後、ボイジャー2号はついに探査機が訪れたことのない惑星へ接近します。1985年11月4日、ボイジャー2号は天王星の長距離観測を開始。1986年1月24日に天王星から8万1500kmまで最接近しました。

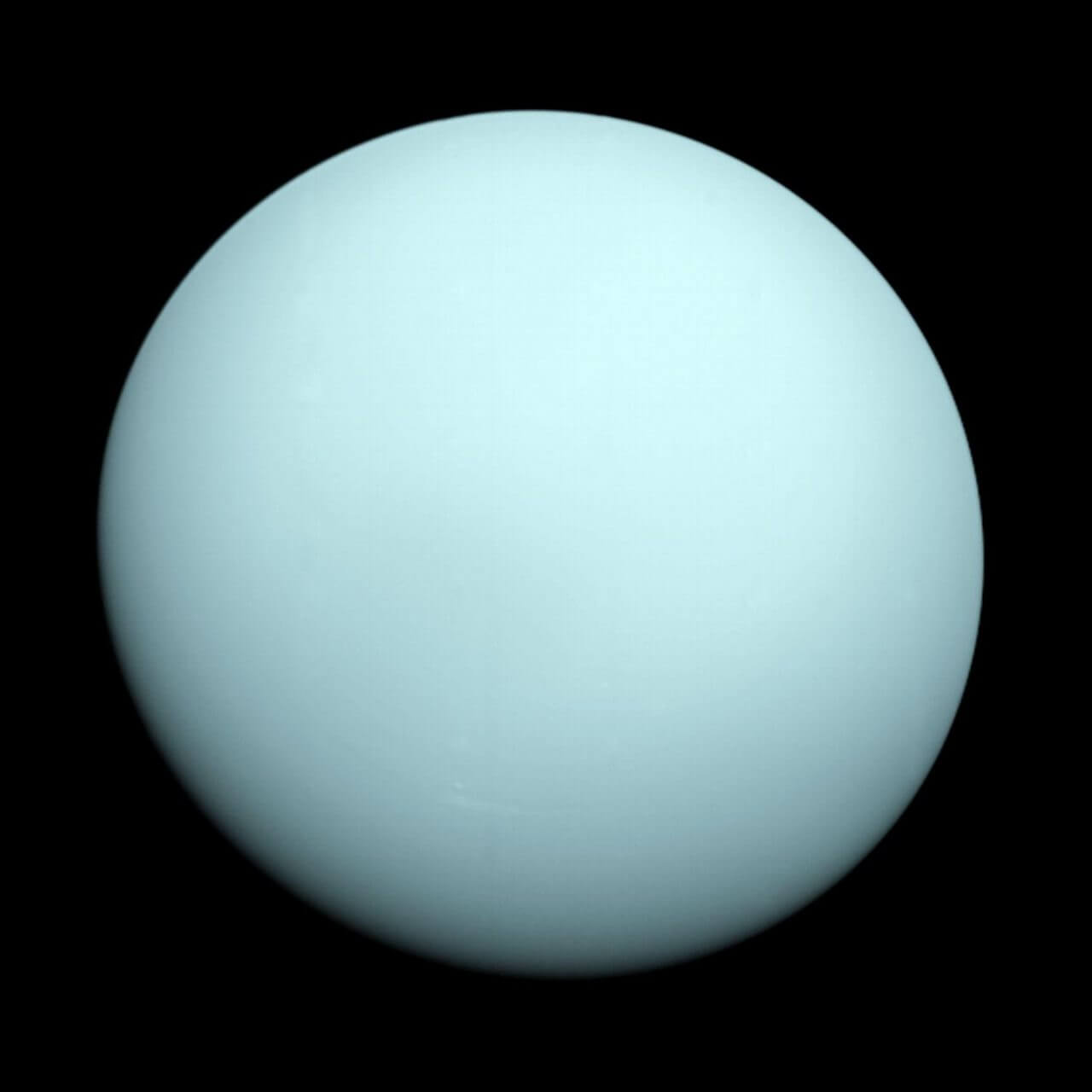

【▲ ボイジャー2号が撮影した天王星(Credit: NASA/JPL-Caltech)】

史上初の天王星フライバイを行ったボイジャー2号は、新たに10個の衛星と2つの環、それに自転軸に対して55度も傾いて中心からも外れている磁場を発見し、天王星やその衛星の画像を約8000枚取得することに成功しました。

また、最近でもボイジャー2号の磁力計が取得したデータをもとに、ボイジャー2号が天王星のプラズモイド(磁場構造をともなうプラズマの塊)を通過していたとする研究成果が発表されています。

関連:天王星の大気が一部失われていたらしき証拠、ボイジャーのデータから発掘

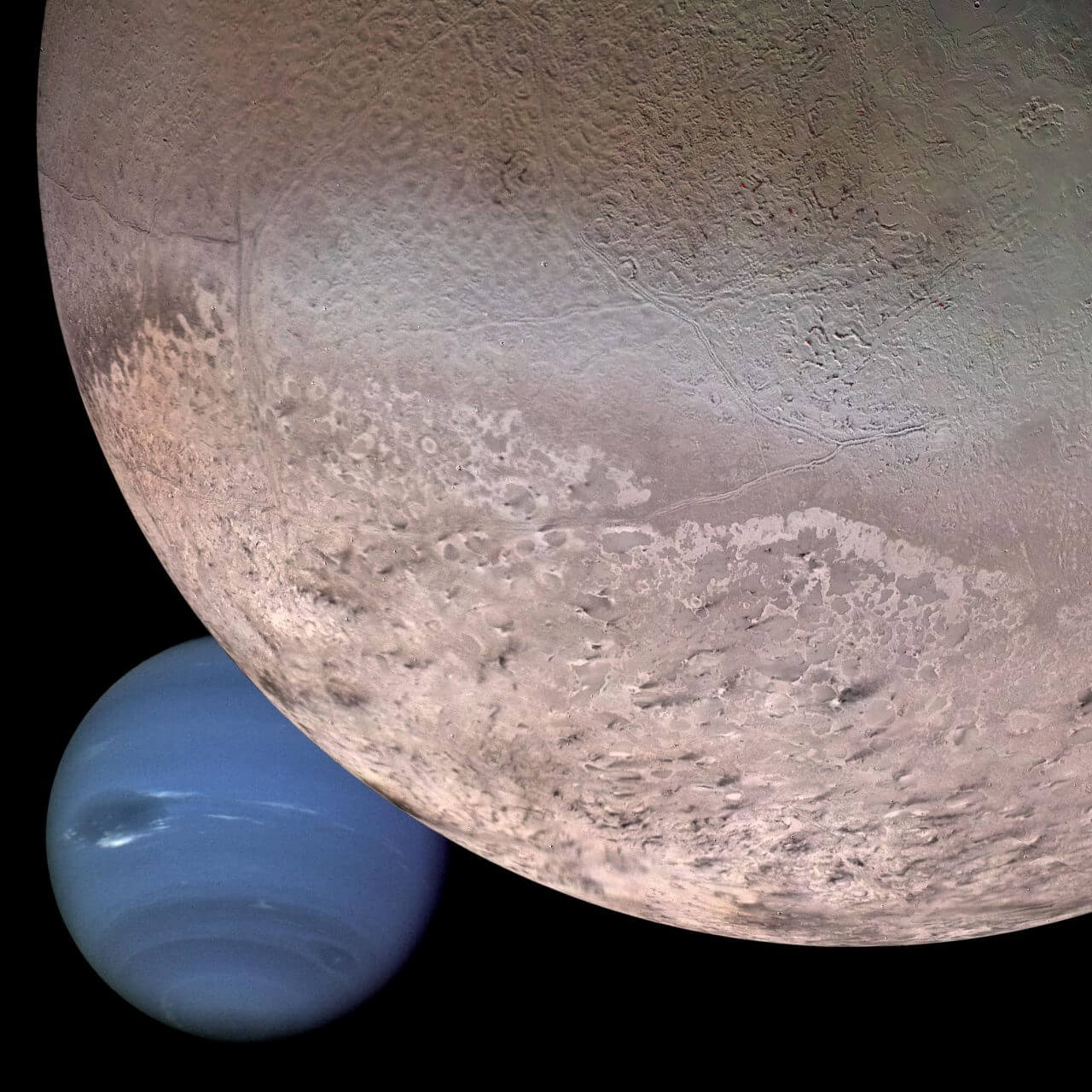

【▲ ボイジャー2号が撮影した海王星(左下)と衛星トリトン(右上)の合成画像(Credit: NASA/JPL/USGS)】

そして打ち上げから12年後、ボイジャー2号は最後のフライバイ探査対象である海王星に接近します。1989年8月25日、ボイジャー2号は海王星から4800kmまで接近して観測を行い、約1万枚の画像を撮影しました。この観測では海王星の高気圧の渦「暗班」や、衛星トリトンで氷火山の活動によるものとみられる噴出した物質の痕跡などが見つかっています。

海王星フライバイを終えたボイジャー2号は、太陽系の外に向かって飛行を続けています。2018年11月にボイジャー2号は太陽圏(ヘリオスフィア、太陽風の影響が及ぶ領域)を離脱し、ボイジャー1号に続いて星間空間に到達した人工物となりました。

関連:【解説】ボイジャーが到達した星間空間との境界とは

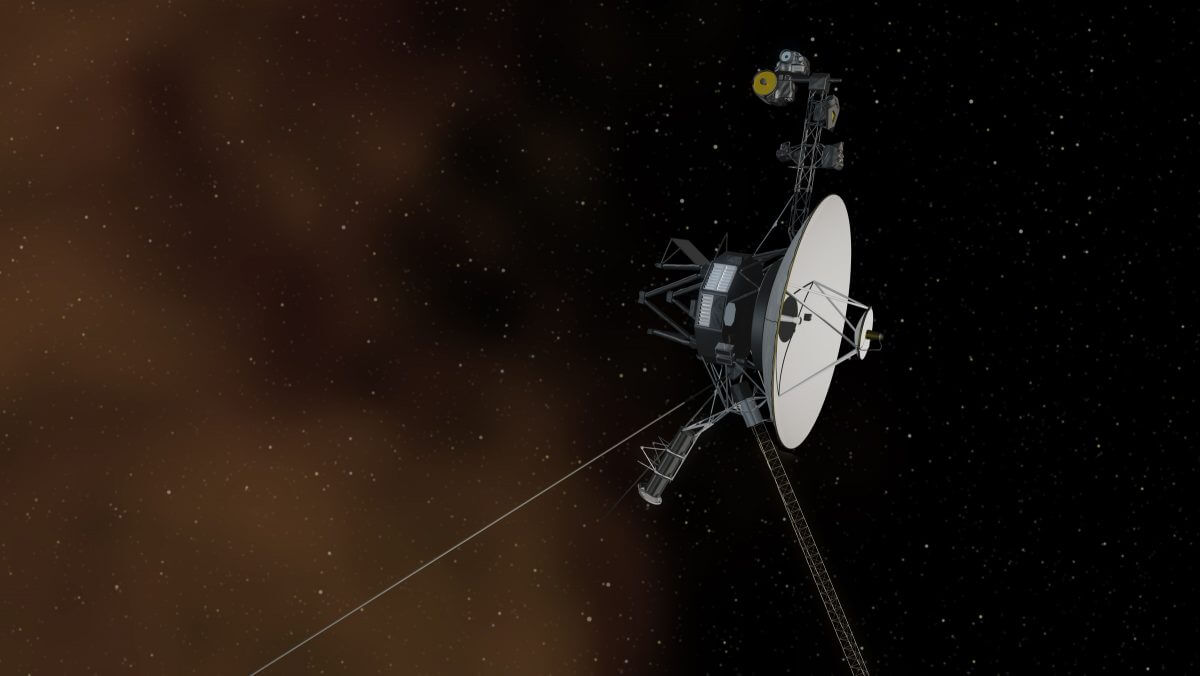

【▲ 星間空間に到達したボイジャーの想像図(Credit: NASA/JPL-Caltech)】

NASAによると、2022年8月19日時点でボイジャー2号は地球から約195億km(約130天文単位)離れたところにあり、太陽に対して秒速約15.4kmで飛行中。地球とボイジャー2号の通信は片道だけでも18時間4分15秒を要します。打ち上げから45年という期間は、NASAで遂行中のミッションとしては最長です。

先日はボイジャー1号の状態を示すデータの一部で「文字化け」が見つかったものの、システムと機体そのものは正常に動作し続けていて、2機のボイジャーは星間空間のデータを地球へ送り続けています。

関連:打ち上げ45周年の惑星探査機「ボイジャー1号」地球へ届いたデータの一部に問題が見つかる

ただし、ミッションにはいつか終わりの時が訪れます。太陽から遠く離れることがわかっていたボイジャー1号と2号には、動力源として放射性同位体熱電気転換器(RTG※)が搭載されていますが、RTGの出力は年々低下し続けていて、2025年頃には探査活動を終えることになると予想されています。

※…RTG:Radioisotope Thermoelectric Generatorの略。原子力電池の一種で、放射性物質が崩壊するときの熱から電気を得るための装置

ボイジャー1号と2号のプロジェクトマネージャーを務めるJPLのSuzanne Doddさんは「ボイジャーは驚くべき発見を通して新たな世代の科学者や技術者を刺激し続けてきました。ミッションをいつまで続けられるかはわかりませんが、ボイジャーが地球から遠ざかるにつれて、さらなる成果がもたらされるはずです」とコメントしています。

■この記事は、【Spotifyで独占配信中(無料)の「佐々木亮の宇宙ばなし」】で音声解説を視聴することができます。

Source

Image Credit: NASA/JPL-Caltech NASA - Voyager, NASA’s Longest-Lived Mission, Logs 45 Years in Space NASA - In Depth | Voyager 2 – NASA Solar System Exploration NASA - NASA Technical Reports Server (NTRS)文/松村武宏

この記事に関連するニュース

-

小惑星「2018 CN41」の正体はテスラ・ロードスターだった 2018年にファルコン・ヘビーで打ち上げ

sorae.jp / 2025年2月3日 17時7分

-

2025年、宇宙開発の未来図 - 新型ロケットや民間月探査、注目ミッション総まとめ 第2回 探査機・科学衛星編 - 2025年も注目の民間月探査、宇宙の始まりや太陽圏の謎に挑む探査機

マイナビニュース / 2025年1月24日 15時0分

-

ウェッブ宇宙望遠鏡が小惑星帯で138個の小惑星を発見 最小は推定直径約10m

sorae.jp / 2025年1月16日 21時7分

-

NASA、火星サンプルリターンで2つのオプションを検討へ 2026年後半に選択

sorae.jp / 2025年1月13日 10時26分

-

日欧の水星探査機「ベピ・コロンボ」が最後の水星スイングバイを実施 水星到着は2026年11月

sorae.jp / 2025年1月10日 22時5分

ランキング

-

1漫画「脳外科医竹田くん」作者、素性明かす「被害者の親族です」赤穂市民病院の医療事故「モチーフに」【声明文全文】

まいどなニュース / 2025年2月6日 8時26分

-

2維新、高校無償化で党勢回復に足がかり 国民は103万円の壁引き上げで足踏み

産経ニュース / 2025年2月6日 19時52分

-

3鳥インフル列島猛威 1月過去最悪の倍ペース 通報遅れ、飛び火懸念 鶏卵価格は高騰

産経ニュース / 2025年2月6日 17時17分

-

4【バレンタイン・ホワイトデー】渡すと「意外な意味」のお菓子ランキング 2位「グミ:嫌い」…1位は“想像がつかないほどの絶望的な意味”

オトナンサー / 2025年2月6日 12時10分

-

5「チョコくれー!」で降格の危機に。「それってハラスメントですよ」職場で“冗談のつもりの一言”が招いた悲劇

日刊SPA! / 2025年2月5日 15時51分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください