がん疑いの小さな病変も発見…過疎地域で始まった『遠隔医療』技術とアイデアで都市部とのレベル平準化図る

東海テレビ / 2024年6月22日 21時0分

過疎化と高齢化がすすむ地方では、“受けたい医療が受けられない”現状となっている。三重県では、診察や医師の育成を「遠隔」で行う先進的な取り組みを始めていて、地方が抱える課題の解消を目指している。

■「過疎地域」は全国で51.5%に…“医療が受けづらい”現実

三重県鳥羽市に住む89歳の細木忠夫(ほそき・ただお)さんは、耳の遠くなった妻と2人暮らしだ。自身は日常生活に困るほど視力が悪化しているうえ、肺の機能が低下しているため、酸素チューブが手放せない。

細木忠夫さん:

「ここの文字がな、文字が見えないもんで適当に押さえとるんだけどな」

Q:給湯ボタンがどこあるか見えますか?

細木忠夫さん:

「いや、それが見えないの、その字が見えないの。“自分の寿命まで自宅でいた方が”というような、安らかな気持ちでおるけどさ」

細木さんが暮らす、鳥羽市石鏡町(いじかちょう)は、人口352人のうち半数以上が高齢者の地域だ。

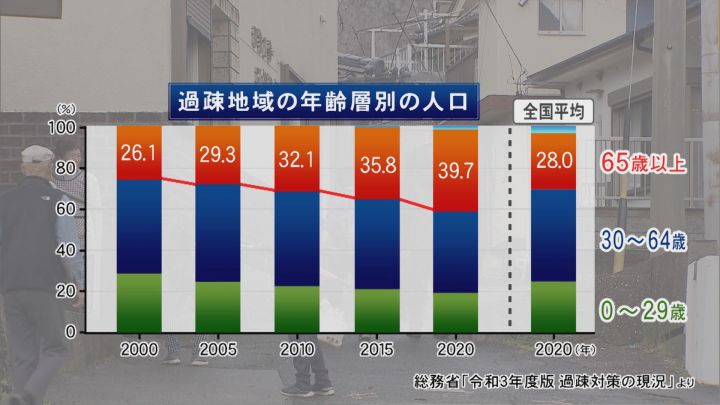

総務省の2021年の調査によると、全国1719市町村のうち、「過疎地域」とされる地区は51.5%だ。過疎地域では、人口に占める高齢者の比率も年々拡大していて、全国平均を上回っている。

細木さんは、血液中の酸素濃度などを計るために定期的に通院する必要があるが、この地区に大きな病院はない。

自宅から300メートルほどの距離にある「診療所」の診察時間は、月・火・金曜日の午前中のみだ。通院するにも、病院までの道で転倒する恐れもあるため、不安が残る。

細木忠夫さん:

「転んだら骨がな。骨痛めたら寝たきりになってしまう。それが一番怖いでな」

過疎と呼ばれる地域は、“医療が受けづらい”“病院に行きづらい”といった課題を抱えている。

■“小さな病院”が家まで…三重で始まった「リモート診察」の実証実験

“誰もが必要な医療を受けられる”仕組みを実現するための取り組みが、三重県鳥羽市で始まっている。

看護師:

「車の中行こうかな、ちょっと雨やですべらんように気を付けて」

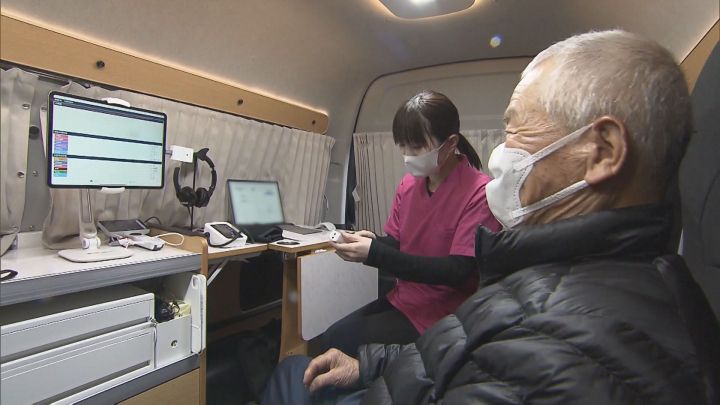

鳥羽市の浦村町(うらむらちょう)に住む、吉川恒也(よしかわ・つねや 83)さんの自宅前に横付けされたのは、通院の難しい患者に「診察室」を車で丸ごと届ける『移動式診療所』だ。

家の前に横付けされた車に、患者が乗り込む。

看護師:

「今日ね、いつものように血圧とか熱とか測らせてもらうわな」

吉川恒也さん:

「こんな日はここまで来てくれてええわね」

看護師:

「なあ、雨やとな」

これは、2023年12月から石鏡町と浦村町で実証実験が始まった「医療MaaS(マース)」という取り組みで、玄関を出て数秒で到着する、まさに“小さな病院”だ。

看護師が体温や血圧などを計測するが、そこに医師の姿はない。医師は診療所から、“リモート”で診察する。

小泉圭吾(こいずみ・けいご)医師:

「こんにちは、お元気そうで。あれから痰の調子どう?」

吉川恒也さん:

「今日からおさまってきた。昨日まではあったんやけどな」

看護師:

「胸の音だけ聞かせてもらってええかな?」

看護師が当てた電子聴診器を通じて、心臓や肺の音を医師がヘッドホンで聞く。

小泉圭吾医師:

「OKですね。胸の音も大丈夫みたい」

吉川恒也さん:

「先生の顔まで映ると思わへんかった。それだけで喋りやすいやんね。腰の軟骨が擦れてもうて。年々この車にお世話にならないかんやろな」

過疎地で暮らす高齢者の診療機会を確保することは、医師にとっても急務だったという。

小泉圭吾医師:

「地域の中で今まで互助の主役になっていた30代から50代の壮年層がすごく減っているので、(高齢者を)移送するのが難しくなってきている。そういう担い手が少なくなっていることを考えると、診療所まで来られない患者さんもたくさんいる。お医者さんにいつでもアクセスできるような場所としてMaaSが成り立っていけば、自分の住み慣れたところで、ずっと住み続けられたりとかが可能になると思う」

■「教科書で眺めるよりも、ずっと価値がある」遠隔サポートで医師が育ち医療を救う

「過疎地域」では、他にも新たな対策が始まっている。

御浜町にある「紀南(きなん)病院」で消化器内科を専門とする阪口亮平(さかぐち・りょうへい)医師(33)。この日は、内視鏡の検査にあたっていた。

紀南病院の阪口亮平医師:

「じゃあ検査はじめていきますね。ごくっと飲み込めますかね、ごくっと飲み込んでみて…血止めの処置ね、今から急ですけどさせてもらいますわ。ここからね、さっき血吹いていて、また出始めたかな」

阪口医師は2024年春で医師8年目で、冷静に処置を施すが、「プレッシャーはある」と話す。

紀南病院の阪口亮平医師:

「僕らが最終門番じゃないですけど、消化器的にアドバイスできる一番上の立場になっちゃうんで、そういうプレッシャーはありますね。自分が血止めできなかったら次に代わってもらうっていうのがないんで」

紀南病院がある「東紀州(ひがしきしゅう)医療圏」は、国の定める指標で「医師少数区域」で、医療ニーズに対して医師が足りないとされている地域だ。若手医師が、1年程度の入れ替わりで赴任して来る。

そんな彼らを支えるために始まったのが、「遠隔サポート」だ。

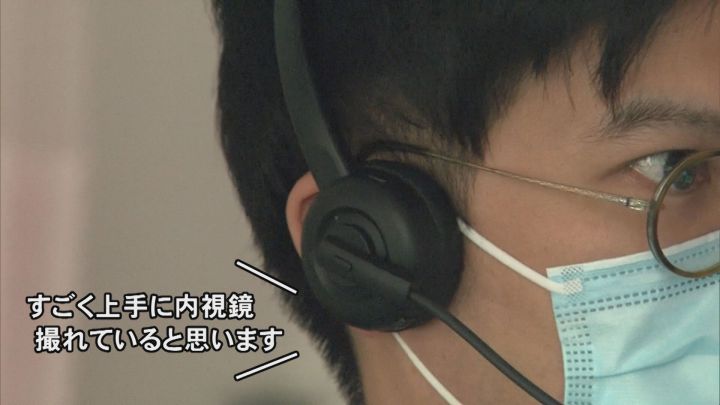

三重大学の池之山洋平医師:

「基本的にピントもしっかり合っていて、すごい上手に内視鏡撮れていると思いますね」

紀南病院の阪口亮平医師:

「ありがとうございます」

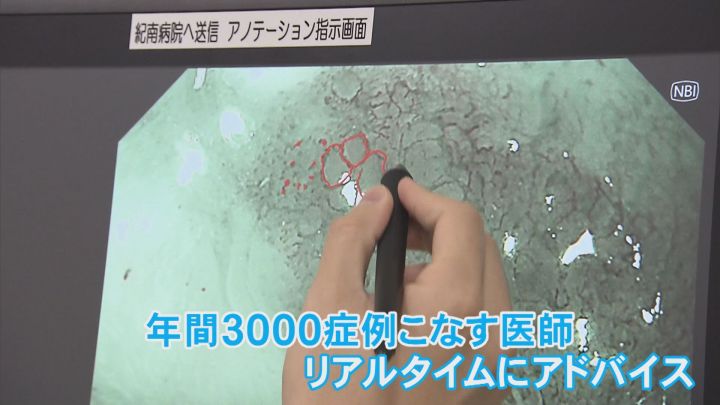

阪口医師に指摘しているのは、100km以上離れた三重大学にいる医師だ。紀南病院と三重大学との間で、「内視鏡検査の遠隔サポート」が始まっている。

年間約3000症例をこなす三重大学の医師が、検査の様子をリアルタイムで見て、モニターを通じてアドバイスする。相談相手になることで、都市部でも過疎地でも、医療レベルの平準化を図ろうという取り組みだ。

三重大学の池之山洋平医師:

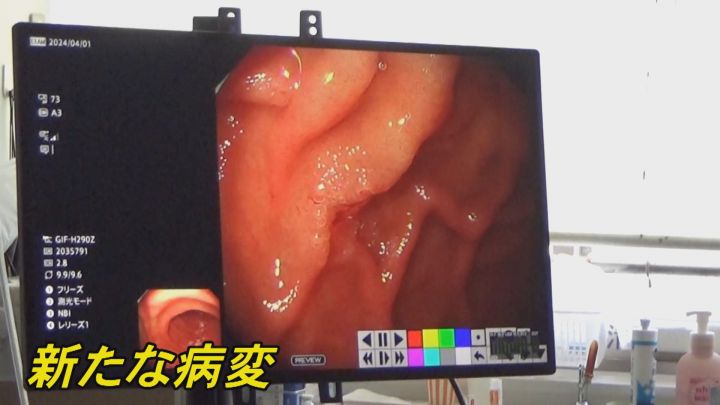

「それは?それ病変ですね、先生。また見つかったね。一個ね」

紀南病院の阪口亮平医師:

「本当ですね」

三重大学の池之山洋平医師:

「この範囲で病気がありますね。大きさ的には数ミリ、6~7mmくらいかな」

胃カメラの検査を進めていくと、新たに、ガンの疑いがある小さな病変を発見した。2人の医師の目で、確実に捉えることができた。

三重大学の池之山洋平医師:

「しっかり見てよかったですね、先生。これ命とりになるね」

紀南病院の阪口亮平医師:

「いろんな病気を診てきた先生の目って、自分が教科書で眺めているよりも、ずっと価値のあるものだと思うんですね。自分のスキルアップにもつながると思いますし、患者さんにもメリットが大きいのかなと思います」

「遠隔サポート」の取り組みを進める三重大学の佐久間肇(さくま・はじめ)副学長は、「地域医療の課題解消には医師の育成も重要だ」と訴える。

三重大学副学長の佐久間肇医師:

「地域に貢献している医師を、どうやってレベルアップするかと。目の前の患者さんのために遠隔医療を使うことがもちろん必要なんですけども、患者さんと若手の医師と総合的に考えて、サポートを地域全体でやっていく必要がある」

この国のどこで暮らしていても、誰もが同じ医療を受けられるようにする取り組みが、今まさに進んでいる。

2024年4月12日放送

この記事に関連するニュース

-

奥能登4公立病院、看護師60人の離職や入院患者の転院で病床半減…専門家「設備や人員面で行政支援欠かせない」

読売新聞 / 2024年7月3日 5時0分

-

ライオンズが整形外科クリニックを開院した事情 地域住民もビジターチームも利用できる

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 11時30分

-

過疎地の名医たたえる「やぶ医者大賞」 島根と山口の2人を選出

毎日新聞 / 2024年6月26日 8時30分

-

ウクライナ:ダム決壊から1年 洪水被害を受けた村は今

国境なき医師団 / 2024年6月21日 12時5分

-

子どものオンライン診療アプリ「キッズドクター」がオンラインで夜尿の診察を行う「おねしょ外来」をスタート

PR TIMES / 2024年6月11日 15時15分

ランキング

-

1大分県宇佐市の強盗殺人、死刑判決の被告側が即日控訴…裁判長「被告が犯人と優に認められる」

読売新聞 / 2024年7月2日 22時9分

-

2殺人事件発端は「ラーメンを食べる画像」なぜ…きょう勾留期限・旭川市女子高校生橋から転落殺人

STVニュース北海道 / 2024年7月3日 6時36分

-

3マンションから転落疑いの女児死亡 意識不明で救急搬送 札幌

毎日新聞 / 2024年7月2日 21時19分

-

4かすむ「ポスト岸田」上川外相 米兵事件巡る批判で「洋平さんと同じ道」

カナロコ by 神奈川新聞 / 2024年7月2日 22時17分

-

5なぜ日本のメディアでは小池百合子都知事の「荒唐無稽な噓」がまかり通るか《カイロ大「1年目は落第」なのに首席卒業》

文春オンライン / 2024年7月3日 6時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください