「助からない命は諦めないと…」 災害医療を大きく変えた阪神・淡路大震災 命を守るため“究極の選択”も 最前線の記録映像が語る“教訓”

東海テレビ / 2025年2月3日 16時34分

6434人の命が失われた阪神・淡路大震災から2025年1月17日で30年となった。当時の記録映像にも残されていた1人でも多くの命を守るための教訓は、“命の選択”や専門チームの結成など、その後の災害医療を大きく変えるきっかけとなった。

■「何もなかったんだな」…阪神・淡路大震災きっかけに医師の道選んだ男性

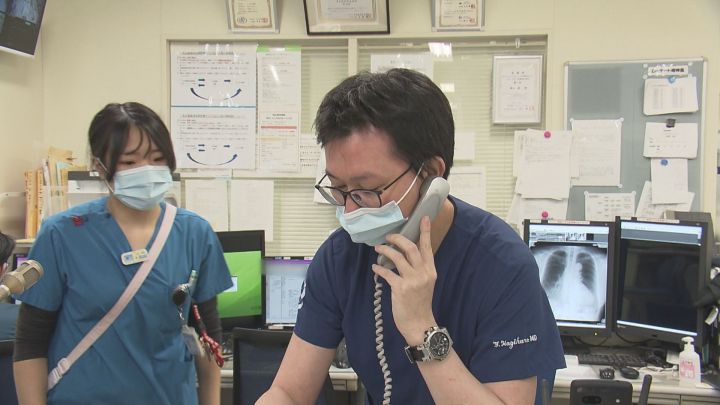

名古屋市中川区の名古屋掖済会病院の救命救急センターには連日、命の危機にさらされた人々が運び込まれる。

その現場で働く救急科の萩原康友医師(37)は、30年前の阪神・淡路大震災を1つのきっかけに、医師の道を選んだ。

名古屋掖済会病院の萩原康友医師:

「育ったのは兵庫県の西宮です。小学校1年だったので、寝ている時にジェットコースターの夢を見ていて、起きたら揺れていて、多分母親がきっと守ってくれていたと思うんですけど」

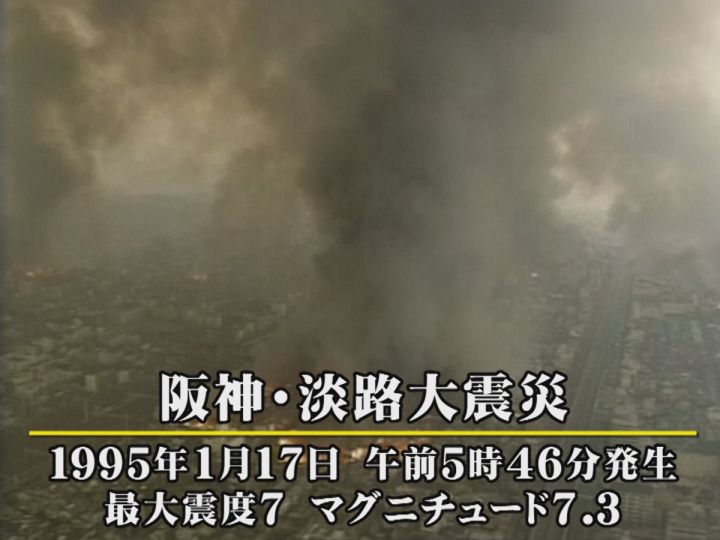

1995年1月17日の阪神・淡路大震災では多くの建物が倒壊し、大規模な火事が各地で発生した。

懸命の救助活動が続けられたが、災害関連死を含め6434人が犠牲となった。その大半は、強い揺れで倒壊した建物に押し潰されたことによるものだった。

萩原医師は、救命救急医として災害医療と向き合う中で、当時の体制では救いきれない命があったことを知った。

萩原医師:

「当時の医療体制とか、災害医療体制のことを学んだ時に『こんなに何もなかったんだな』と。1つの病院に患者さんがものすごい集中してしまったり、割と近くの病院は実はそんなに患者さんが来ていなかったりとかして、それをうまくコントロールできれば“避けられた災害死”についてはきっと減らせたんじゃないかなと思いますけど」

■当時映像に残された「助からない人は諦めないと」…阪神・淡路が「トリアージ」導入のきっかけに

阪神・淡路大震災の発生直後、医療現場では何が起きていたのか。淡路島で唯一の救命救急病院だった県立淡路病院(当時)の緊迫した様子が映像に残されている。

どんなケガで、何人が搬送されてくるのかわからないまま、病院に次々と患者が運ばれてくる。

当時は被災地以外の自治体に患者を運ぶシステムが確立されておらず、病院の至る所で心肺蘇生が行われた。「助けたい」という一心で20分ほど心肺蘇生を続けた医師もいたという。

水谷和郎医師(60)は30年前の地震発生時、当直勤務をしていた。誰も経験したことのない壮絶な状況だったが、その経験が、後に確立する災害医療の考え方につながった。

元県立淡路病院の水谷和郎医師:

「指揮命令をきっちりしないといけないとか、傷病者に対してどういう振り分けをするとか決まっていたわけではないので、それを確立させることになったきっかけが、阪神・淡路大震災だと思いますね」

重症度によって、治療などの優先順位を決める「トリアージ」は、今では1人でも多くの命を救うための“命の選択”として、災害医療で定着しているが、そのきっかけは阪神・淡路大震災だといわれている。

当時はまだ、トリアージは一般的ではなかったが、その原型となる場面が、記録映像にも残されていた。

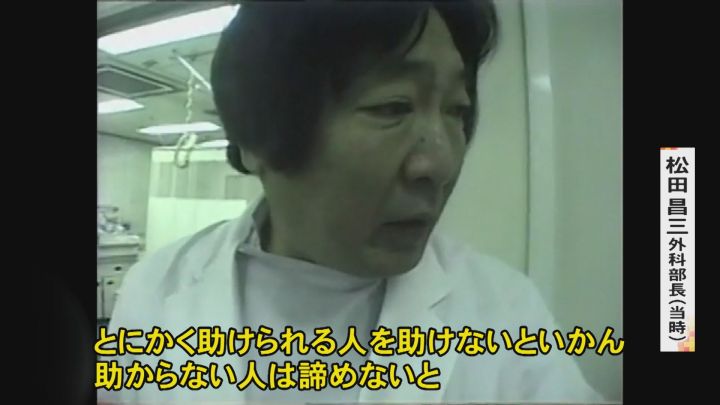

松田昌三外科部長(当時の映像と音声):

「とにかくね、助けられる人を助けないと。もう、助からない人は諦めないと。この人もう(心肺停止から)何分ぐらいかわかる?」

救急隊(当時の映像と音声):

「現場到着してここまで15分程度のCPR(心肺蘇生)を実施して全然だめ」

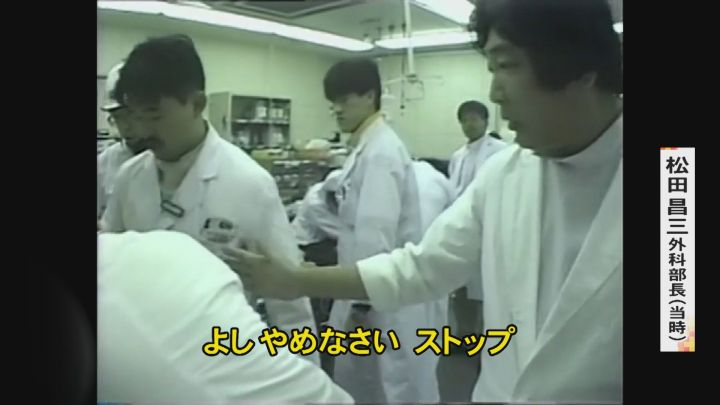

松田昌三外科部長(当時の映像と音声) :

「よし、やめなさい、ストップ。次の人にかかろう」

松田昌三外科部長(当時の映像と音声) :

「この子は何分やる?次の人来るまでがんばろか、若いし」

「これ無理やな。硬いからもうやめよか、もう止め、もう確認し。これ硬直がきてるな、瞳孔みたって」

目の前の命をあきらめる“残酷な決断”にもみえるが、これが1人でも多く救うための“究極の選択”だった。

元県立淡路病院の水谷医師:

「患者を全部受けていたらとにかく回らないし、部屋もいっぱいになってだったので、それはある意味衝撃というか『やめていいんや』というすごいジャッジだったのは確かですね」

水谷医師は医療の道を志す学生への講演で、30年前の経験が現在の災害医療につながっていることを伝えている。当時の淡路病院の記録映像に、学生たちは食い入る様に見入っていた。

元県立淡路病院の水谷医師:

「30年経ったんやなということで、次31年やな32年やな、という部分で淡々と流れていく中での1つの年ということにはなりますかね。病院のスタッフでも、例えば全国の病院でトリアージを知っている人がどれぐらいいるかというと、100%絶対なっていないんですね。ちょっとでも底上げができたら、実際に次に災害が起きた時、減災をできるかなという気はしていますので、続けていければなという気はします」

■DMATは誕生から20年…「1人でも多くの命を助ける」ために若手育成が急務

トリアージとともに阪神・淡路大震災をきっかけに誕生したのが、災害派遣医療チーム「DMAT」(Disaster Medical Assistance Team)だ。

医師や看護師らで構成される医療チームで、大規模災害直後などの現場で活動する専門的な訓練を受けている。

DMAT事務局の近藤久禎次長:

「阪神・淡路大震災で、救命医療の提供が遅れた。そのために早期に救命医療を提供するチームが必要だということで、DMATが必要なんじゃないかという議論が始まったんですね」

阪神・淡路大震災では平時の救急医療が提供されていれば、500人は命を救うことができたと後にいわれている。この教訓をもとに、震災から10年後の2005年に日本DMATが発足した。

能登半島地震や東日本大震災など自然災害のほか、新型コロナの集団感染が発生したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」にも出動した。

2024年12月に行われた訓練では、トリアージによって「まだ救える可能性がある」と判断された重症患者を、ヘリで搬送する手順を確認していた。

参加した看護師:

「災害が起こった時には一番で駆け付けられるような状態で、日々自己研鑽して『少しでも被災者のために』ということができればと思っております」

災害医療の現場は混乱の中でも、正確さとスピードが求められる。30年前にはなかったDMATは全国でおよそ1万8000人の部隊となったが、まだ人員は十分といえず、若手の育成が急がれる。

阪神・淡路大震災から30年、「1人でも多くの命を助ける」という変わらない思いが災害医療を前に進めている。

2025年1月17日放送

この記事に関連するニュース

-

医者の卵が技競う「メディカルラリー」 つくば、全国でも珍しい研修医の大会

共同通信 / 2025年1月22日 10時20分

-

導入の熱意が警察・国を動かした! 東久留米の激レア「赤バイ」阪神・淡路大震災で活躍し全国へ

乗りものニュース / 2025年1月18日 9時42分

-

阪神・淡路大震災がもたらした「正の遺産」|阪神淡路大震災30年

ウェザーニュース / 2025年1月17日 5時0分

-

MBS震災番組、被災地カメラ「邪魔やろ」→30年後 震災後「水道レバー」も変わっていた

ORICON NEWS / 2025年1月16日 15時46分

-

「もうやめ。次の人を助けなあかん」患者が次々と運ばれる中『蘇生中止』命じた外科部長 『命の選択』の現場にいた、当時3年目だった医師が伝える"あの日の記憶"

MBSニュース / 2025年1月10日 11時56分

ランキング

-

1《捜査当局は見た》給料が安いわけでも、ギャンブル依存症でもない…水原一平が大谷翔平の約26億円を盗んだ“本当の理由”

文春オンライン / 2025年2月3日 6時0分

-

2幻と消えた「手賀沼ディズニーランド」計画。なぜ“常磐線の我孫子駅”近くの“日本一水が汚い湖沼”に誘致しようとしたのか

日刊SPA! / 2025年2月3日 8時52分

-

3【速報】気象庁と国土交通省が緊急会見 「この冬一番の寒気」で大雪が数日続く見込み

日テレNEWS NNN / 2025年2月3日 14時12分

-

4私人逮捕系YouTuber・今野蓮被告らに執行猶予付き有罪判決 東京地裁

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2025年2月3日 12時54分

-

5トランプ政権ついに強気から一歩後退…連邦補助金凍結を撤回、「民主党の初勝利」の声も

日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年2月3日 11時3分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください