「まずは3年」は新卒の就職で本当に正しいのか?現在の新卒世代の会社選びの夢と現実

LIMO / 2022年4月30日 6時55分

「まずは3年」は新卒の就職で本当に正しいのか?現在の新卒世代の会社選びの夢と現実

このゴールデンウィーク(GW)も2023年3月卒予定の学生の方は就職活動で忙しいという方も多いのではないでしょうか。

就職は長い人生の中でも、多くの方にとって重要なライフイベントといえるのではないでしょうか。

そう考えると最初に就職する会社選びは非常に重要ということになります。

その一方で、若い世代の離職率は常に話題となります。

では、実際にどのくらいの離職率があるのでしょうか。

今回は、厚生労働省の資料や3年以内離職経験者の話などをもとに見ていくことにしましょう。

大手金融機関を2年で辞めてしまった若者のその後

都内私立大学の文系学部を卒業して国内大手金融機関に就職したAさん。

国内外の金融機関を中心に面接を受け、晴れて第一志望の金融機関にGW中に内々定をもらったといいます。大学のゼミの同級生などと比べると早いほうだったといいます。

また、入社後の配属では当初の希望通りではなかったものの、資産運用のプロフェッショナルの経験を積むことができる職場に配属され、周りから見れば順風満帆のスタートを切ったように見えていました。

しかし、Aさんはその金融機関を2年程度で辞めてしまいます。

その理由については以下のように話します。

「周りの環境から自分の10年後が何となく想像できてしまった」

「先輩や上司は優秀で毎日勉強になりましたが、自分がどこまでやれるのか外で試してみたかった」

こういいます。

Aさんはその後、外資系金融機関でキャリアを積んだといいます。

「新卒で入社した同期で会社を辞めたのは私がかなり最初の方でした。その後、同期も様々な理由で退職していった話は聞きましたが、入社後すぐに転職していった同期の理由のほうがポジティブだったように思います」

「入社後時間がたっての転職理由は、思うように昇進しないとか、体調を崩したとか、どちらかというと後ろ向きの理由だったと思います」

では、どの程度の割合の人が入社後3年以内に離職するのでしょうか。

3年以内に辞める新卒は約3割

2021年10月22日に厚生労働省から発表された「新規学卒就職者の離職状況を公表します」をもとに見ていくことにしましょう。

厚生労働省の資料からは、平成30年3月大学卒の離職率は31.2%とざっくり3割だということがわかります。

出所:厚生労働省

その内訳も、1年目で11.6%、2年目で11.3%、3年目で8.3%と、年次を経るにしたがってその割合が小さくなっています。

では、その離職率、どの会社でも同じなのでしょうか。

会社規模が小さいほど離職率は高い

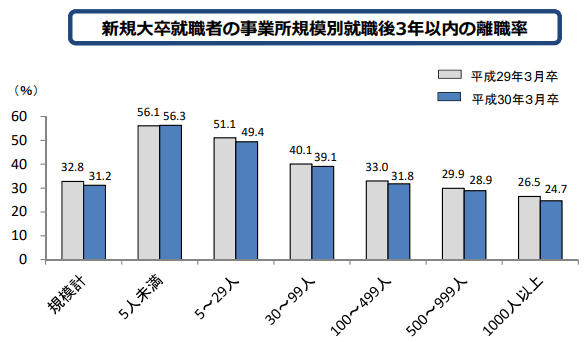

同じく厚生労働省の資料によれば、新卒大卒就職者の会社規模別の離職率は図表のとおりです。

出所:厚生労働省

傾向で言えば、事業規模が小さいほど離職率が高く、事業規模が大きくなるほど離職率が低くなるといえます。

全体合計

H29年3月卒:32.8%

H30年3月卒:31.2%

5人未満

H29年3月卒:56.1%

H30年3月卒:56.3%

5~29人

H29年3月卒:51.1%

H30年3月卒:49.4%

30~99人

H29年3月卒:40.1%

H30年3月卒:39.1%

100~499人

H29年3月卒:33.0%

H30年3月卒:31.8%

500~999人

H29年3月卒:29.9%

H30年3月卒:28.9%

1000人以上

H29年3月卒:26.5%

H30年3月卒:24.7%

では、業界ごとに離職率はどうなっているのでしょうか。

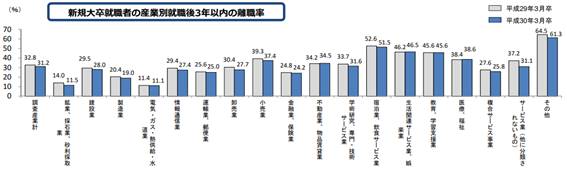

産業別の離職率はどうか

ここからは同様に厚生労働省の資料から、主な産業別の離職率についてみていきましょう。

全体合計

H29年3月卒:32.8%

H30年3月卒:31.2%

宿泊業、飲食サービス業

H29年3月卒:52.6%

H30年3月卒:51.5%

教育、学習支援業

H29年3月卒:45.6%

H30年3月卒:45.6%

小売業

H29年3月卒:39.3%

H30年3月卒:37.4%

医療、福祉

H29年3月卒:38.4%

H30年3月卒:38.6%

金融業、保険業

H29年3月卒:24.8%

H30年3月卒:24.2%

電気・ガス・熱供給・水道業

H29年3月卒:11.4%

H30年3月卒:11.1%

このようにみていくと、一口に3年以内の離職率といっても、業界ごとにかなり差があることがわかります。

出所:厚生労働省

最も離職率が高いのが「宿泊業、飲食サービス業」で、最も低いのが「電気・ガス・熱供給・水道業」だということが見えてきます。

最初の就職先で長く勤めようと思えば、会社選びもそうですが、業界選びも重要ということが見えてきます。

「最近の若者は…」とは言うが本当はあまり変わっていない離職率

「最近の若者は…」というセリフは、以前はよく耳にしましたが、現在はどうなのでしょうか。

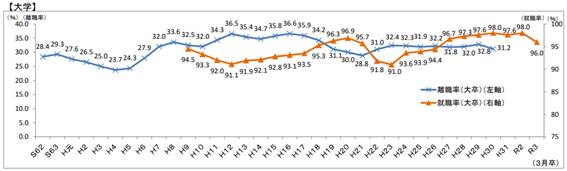

もっとも、その「最近の若者」の行動、ここでいう離職率はいつの時代もそう大きく変わっていないのが実際です。

厚生労働省の資料によれば、昭和62年から平成30年卒までの大卒の3年以内の離職率をみると、特にここ10年くらいは、ざっくり3割を挟んでもみ合いの展開となっています。

出所:厚生労働省

また、最近10年の若者よりも、平成10年から18年卒業の場合の方が離職率も高いということが見えてきます。こうした背景は就職氷河期世代とそうでない世代の差があるのかもしれません。

このように、景気の状況などのよっても差はありますが、時代や世代とともにその傾向が極端に大きな変化を示しているかというと必ずしもそうではないと見えます。

こうしてみてくると、「最近の若者は定着しない」というのも必ずしも正しくはなく、むしろ、過去で見ると平均的な水準にあるとすらいえます。

会社選びは慎重に

前出のAさんはこう言います。

「大学卒業後に就職した会社はなんだかんだ言ってもそのあともついて回ります」

「その後に転職を経験しましたが、面接時には『ああ、あそこにいたの。XXさん知ってる?』というような会話にはよくなりました」

「そこで共通の知り合いなどがいれば、妙な安心感が生まれるようで、その後の面接もうまくいった気がします」

「新卒で大企業に入るメリットは意外に少なくないかもしれません」

こうみると、最初に就職する会社選びは、様々な視点で慎重に検討したいところです。

参考資料

厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況を公表します」(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00004.html)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「年代別の退職状況と退職防止施策」を調査 最も退職を防ぎたい年代1位は「30代」、効果的な施策は「キャリア形成の支援」

PR TIMES / 2024年11月26日 12時45分

-

いきなり理由を聞いてはいけない…突然「会社を辞めたい」と相談してきた若手にデキる上司がかける質問

プレジデントオンライン / 2024年11月18日 9時15分

-

新卒の離職率上昇で転職エージェント会社が爆増「アドバイザーが新卒だった」「企業のマージン目当て」の悪徳業者も…

集英社オンライン / 2024年11月11日 11時0分

-

“服装”を通じてリアルな職場環境を伝える「社風見える化PROJECT」が始動 「ワンキャリア」×「青山商事」が27社・団体のリアルな職場風景を公開

PR TIMES / 2024年11月5日 13時15分

-

なにも理解できません…年収850万円の51歳団塊ジュニア父、Z世代息子の就職祝いにブランド時計を贈り男泣き。一転、半年後「退職代行を使って辞めた」にフリーズ【FPが解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月5日 7時15分

ランキング

-

1コーヒー豆が歴史的高騰、NY市場で最高値…産地のブラジルやベトナムで不作

読売新聞 / 2024年11月29日 0時0分

-

2ダイハツ 軽トラ「ハイゼット トラック ローダンプ」約5千台リコール届け出

ABCニュース / 2024年11月28日 15時44分

-

3読売333、資産運用立国を推進へ…「指数市場は活性化する」

読売新聞 / 2024年11月28日 21時41分

-

4為替相場 29日(日本時間 9時)

共同通信 / 2024年11月29日 9時0分

-

5「トイレ流せない…」水道代にも値上げの波 千葉で水道代を2割“値上げ”方針 住民からは悲鳴も【Nスタ解説】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年11月25日 21時9分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください