【夏休み】自由研究はまだ間に合う!夏休みの子どもの宿題の片付け方

LIMO / 2022年8月12日 17時50分

【夏休み】自由研究はまだ間に合う!夏休みの子どもの宿題の片付け方

小学校学習指導要領でわかる「自由研究」の重要性

夏休みの宿題の中でも、特別な存在なのが読書感想文と自由研究ではないでしょうか。

読書感想文は子どもが本を読み、主人公や物語から感じた気持ちを書き綴っていくという「決まった形」があります。

一方、自由研究は理科系や社会系、工作系など多岐に渡るため、どれにしようかと悩んでいるうちに2学期が刻々と近づきます。

夏休みも前半が終わりましたが、これからお盆休みもあり夏休みを満喫する時期に突入します。しかし、静かに2学期スタートのカウントダウンが迫ってきます。

今回は、親も悩む自由研究を、夏休み明けにキッチリ提出できるコツを紹介していきます。

「夏休みの自由研究」成功するかどうかは段取りが握る

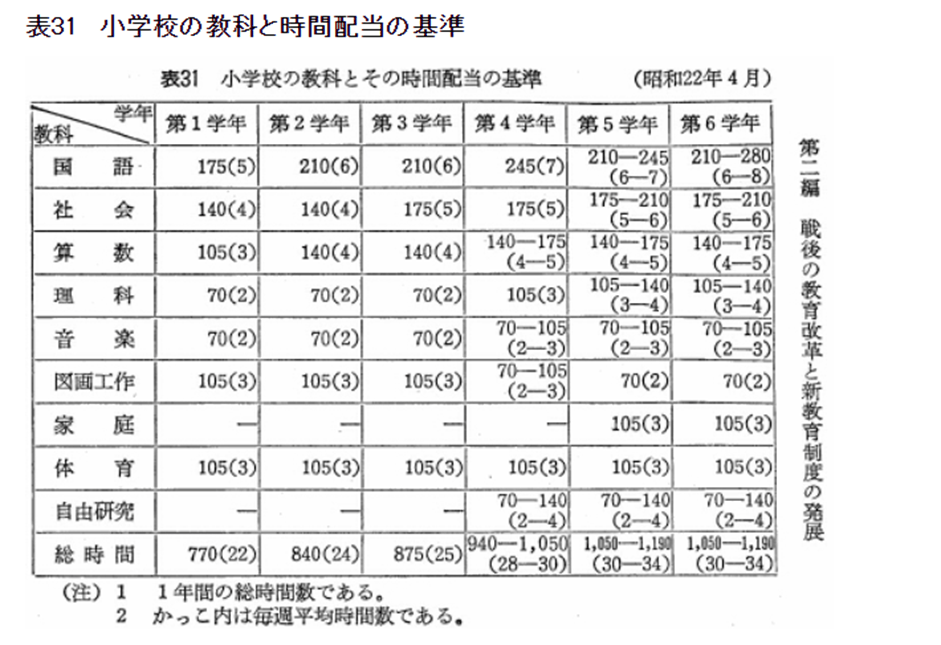

夏休みの定番の宿題でもある「自由研究」は、戦後の短い期間、教科として授業で小学4年生から6年生の授業に組み込まれていた時期もありました。

出所:文部科学省「二 教育課程の改造」

科目としての自由研究は姿を消しましたが、子ども自らがテーマを決めて実験や調べ物を通じて分析する学びの姿勢は、現在の教育で重要視されているアクティブラーニングの原形といえます。

幅広い世代に馴染みがある自由研究ですが、「自由」という名前がついている通り何を取り上げても良いという特徴があります。幅広いがゆえに「何をしたらいいのか分からない」という悩みにも繋がっています。

いざ夏休みが始まってからずっとテーマを考えてしまうと、時間が過ぎて行くだけです。そのため、自由研究を始める際は必ず、飽きずに取り組めるテーマを決めることが大切です。

そして、夏休み期間中のスケジュールを考慮して「出来そうな研究」に絞るようにしてください。無理に大型の研究を考えて調べ物をすると、夏休み明けまでに間に合わないといったことも起きます。必ず自由研究に着手する前に下準備を進めていきましょう。

自由研究は子どもが関心のある分野から選ぶ

「どれにしようか」と悩んでいると、時間は過ぎていきます。どういったテーマを取り上げるかをまず決める必要があります。子ども本人の関心のある分野から選ぶと、飽きたり中途半端になったりすることを防げます。

まずは、好きな教科に関するものから選ぶようにしてください。例えば、体育が好きなら「縄跳びの片足跳びと両足跳びでどれだけ回数が異なるか」と比較してみて、スマートフォンで写真や動画を撮影し、体の使い方を調べてみるのも立派な自由研究の題材になります。

親が「研究といえば理科」と分野やテーマを決めてしまうと、子どものやる気も出てきません。これから完成させるには、やはり子どもが好きな教科から選ぶ方がスムーズに進めることができます。

夏休みの予定と残りの日数を確認する

夏休みの後半から自由研究に取り組むには、やはり夏休み中に自由に過ごせる日にちを確認することが重要です。

習い事や家族での遠出、外泊を伴う外出があると、それだけ自由研究に充てる時間は少なくなります。

限られた時間内に確実に終わらせられることが重要です。自由に使える日数や時間がどれだけあるか把握し、使える時間で終わらせられる自由研究を考えていきましょう。

壮大な研究をしようと思っても、他の予定もあり間に合わないこともあります。

とくに低学年の子は、時間がたっぷりあると思って、無理なスケジュールを考えてしまいます。シビアですが「夏休みの残りはこのくらい」「使えそうな日数はこの程度」と現実を教えて、そこで収まるようにしましょう。

材料が必要な場合は全て事前に準備をする

いざ自由研究を始めようとしても、材料が不足していると買い集めるのに時間を取られることがあります。インターネット通販でしか買えないという時は、さらに数日かかってしまいます。

とくに100円ショップで取り扱っている自由研究セットや材料は、手軽で人気を集めているため品薄になりがちです。店頭に並んでいるうちに購入してください。

必要な道具や材料がないとどんどん予定が遅くなってしまいます。取りかかる前に必要な材料をしっかり準備して臨むようにしましょう。

実験をする時は必ず保護者がいる時に行う

火を使うなど、実験系の自由研究をする際は必ず保護者がいる時に行いましょう。子どもだけで出来そうだと思っても、何が起きるか分かりません。

トラブル回避、事故回避や安全のためにも保護者がそばにいる状態で実施してください。

そのため、自由研究の実験をするのは保護者が在宅の日を選び、その様子を家族共有のタブレットや子ども本人のスマートフォンで撮影してもらうなど協力してもらいましょう。

子どものみでの実験は危険ですが、後で写真や動画を見ながら、保護者がいなくてもまとめを書くことができます。

実験は楽しい反面、中には危険を伴うものもあります。協力しながら、自由研究に取り組んでいくことも大切なポイントです。

仕上がりは夏休み最終日から2~3日前に設定し余裕を持つ

自由研究は長丁場というイメージがありますが、1日で終わるものもインターネットで検索すると数多く紹介されています。

また、農林水産省の子ども向けホームページ「マフ塾」では自由研究のコーナーもあり、特設コーナーでは食品が作られる過程が調べられるサイトが紹介されています。

書籍はもちろんのこと、こうしたホームページを参考にしつつ「最終日に仕上げる」ではなく、「ラスト2、3日前に終わらせるようにする」と目標を定め、これから始まる夏休み後半からでも自由研究に取り組んでみてください。

参考資料

文部科学省「学制百年史 二 教育課程の改造」(https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1317741.htm)

農林水産省「マフ塾」(https://www.maff.go.jp/j/kids/kodomo_kasumi/2021/content/cat_research.html)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

カレーの具を"知らない子"増加の背景にある懸念 心と体を使って経験できる場を作ることが重要

東洋経済オンライン / 2024年12月25日 14時0分

-

【栄光ゼミナール】高校受験をする新中学2・3年生対象「都県立シミュレーションテスト」、1月25日・26日に無料開催

PR TIMES / 2024年12月25日 13時15分

-

嫌々勉強したことは一度もない…3人の子をハーバード大に入れた親が幼少期に徹底した全科目得意になる習慣

プレジデントオンライン / 2024年12月24日 16時15分

-

実験を通じて音の不思議を学ぶ『おうちでカンタン!おもしろ実験ブック 音の科学』を2024年12月25日刊行

PR TIMES / 2024年12月18日 10時15分

-

自由な発想でアレンジ インスタントラーメン小学生レシピコンクール全国大会 洋風・地産地消など多彩

食品新聞 / 2024年12月6日 13時9分

ランキング

-

12025年の景気は「緩やかな回復が持続」…経済評論家・塚崎公義氏が予想

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年1月2日 9時15分

-

22025年 日銀「次の利上げ」はいつ? 「市場との対話」の改善は

日テレNEWS NNN / 2025年1月2日 15時0分

-

3SKY-HIが「上司には無邪気さが必要」と語る真意 若手部下とのコミュニケーションの極意とは

東洋経済オンライン / 2025年1月2日 8時0分

-

42025年「日本企業が直面する」3つの"本質的問題" ビジネス現場で増える「厄介な問題」解決法は?

東洋経済オンライン / 2025年1月2日 10時0分

-

5子どもの遊びに必要な「主体性」と「無意味性」 目的がないからこそ身に付く能力

東洋経済オンライン / 2025年1月2日 11時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください