「さくらんぼ計算」小学校での強制に賛否両論

LIMO / 2018年11月25日 18時10分

「さくらんぼ計算」小学校での強制に賛否両論

ビジネス、今日のひとネタ

小学校のころ、算数の授業で「途中式を残しましょう」と教わった方は多いのではないでしょうか? 途中式についてきちんと理解しつつ暗算でできてしまう子でも、書かないと減点されたりと、できる子にとってはかえって面倒だったりしますよね。

こうした「途中式」に似たような話として、いまネットでは、小学校で教えられている「さくらんぼ計算」を巡って、賛否両論が巻き起こっているようなのです。

さくらんぼ計算とは?

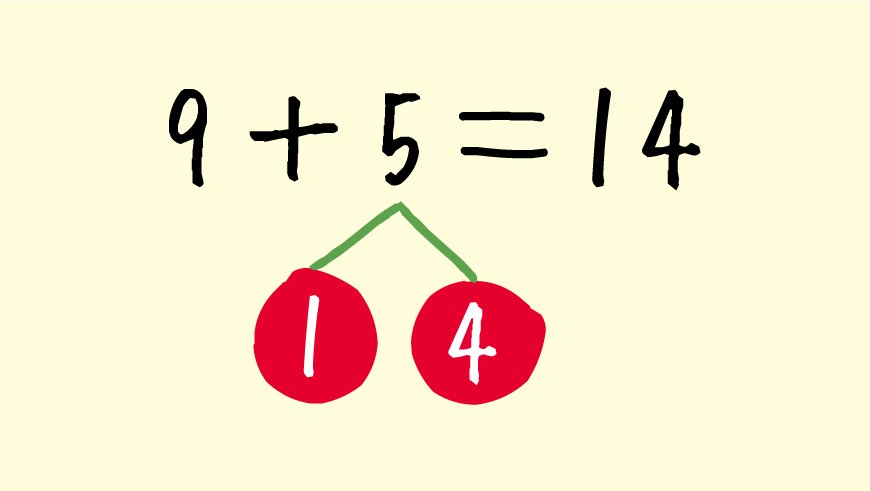

そもそも、さくらんぼ計算とはどんなものでしょうか? たとえば、「9+5」の計算式で具体例を示すと、

9+5 = 9+1+4

= 10+4

= 14

というように、「先に10のまとまりをつくって、残りを足し算する」という繰り上がり計算のやり方の一つです。実際には図(別画像)のような形で表します。この場合、「5」を分割した「1」と「4」がさくらんぼの実のような形に見えることからこの名前がついたようです。

「さくらんぼ計算」の例。9+5の「5」を1と4に分け、9と1を足して10、それに4を足して14と答えを出す

この話題の発端は先日、塾講師と思しき方が投稿した「うちにくる小学1年生たちがさくらんぼ計算とかいう謎のやり方を強いられて混乱している」というツイートでした。「さくらんぼけいさん」と題されたプリントの写真も、このツイートと一緒にアップされています。

ほかにも「弟がテストでさくらんぼ計算しなかったから減点された」というツイートも話題となりました。

肯定派 vs 否定派

これに対して、肯定派は、

「これで苦手克服できるならいいんじゃないの?」

「将来的に大きい数の和算や進法が変化したときには対応しやすいかもしれませんね…」

など、そのわかりやすさを評価しています。しかし、ネット上ではこれに否定的な意見のほうが多いようです。たとえば、

「余計めんどくさいような…」

「10を作るってこと自体は悪くないのかもしれんが、基礎として教えるのはどうなんだろな」

といったように「強制させること」に疑問を呈しているようです。また、発端のツイート主も、

「さくらんぼ計算自体はひとつの捉え方であって、それで理解が深まる児童がいれば紹介する価値はあります。しかしこの方法に合わない子供が暗算した答えを、途中式がないとして誤答とするなど、手段が目的化した例が多く驚きました」

としています。

では、このような意見に対して、教育界はどのように考えているのでしょうか?

文部科学省の見解や教育界の声

「さくらんぼ計算」とは題してないものの、もともとは学習指導要領にその考え方が示してあったようです。ネットで話題となったことを踏まえて「J-CASTニュース」が文部科学省に行った取材では、同省教育課程課の担当者は、

「これでやらなければならないということではなく、こういう考え方で計算できるという基準を示しただけです。やるかどうかは、各教育委員会か各学校での判断になります」

と回答したとのこと。

また、東京都教育委員会による報告書では、授業指導案として「あくまで新しい考えとして被加数分解(※さくらんぼ計算)を価値付け、まとめるようにする」と述べていることから「さくらんぼ計算」の強制の有無は、それぞれの教師に委ねられているようです。ただ、実際のところ「小学校で一人ひとりの教師がそこまで自信持って判断するなんてできないでしょ」という意見もあります。実施している学校は、学校あるいは学年でやることが決まっている場合が多いのではないでしょうか。

また、作家・ジャーナリストで、米国プリンストン日本語学校の高等部主任も務める冷泉彰彦氏は、このような教え方をする背景として、

「『生活実感からのストーリー性』を丁寧に追わないと、小数とか、足し算、掛け算の導入で『つまずく」子供が増えており、『落ちこぼれ』のような生徒に対して、教育現場が何とかしようという努力を強めた結果」

ではないかと推察しています。

「さくらんぼ計算」自体が悪ではない

繰り上がりを学習する方法の一つとして「さくらんぼ計算」を使うのはよいが、それを強制してしまうのはよくない、といったのが一般的な認識であり、文科省側なども「あくまで指導法の一つ」としているようです。

しかし一方で、教育現場では「わからない子にわかりやすく」やり方を教えようとした結果、わかる子もその教え方に従うしかない、といったことになっているようです。これについては「本末転倒じゃないの?」といった意見も多く見られます。

「さくらんぼ計算」以外にも、過去、同じような文脈で話題となったものとして、

・問題文にそった掛け算の式を立てないと、解が合っていても不正解とする「掛け算の順序」

・3.1+5.9=9.0とすると減点になり、答えは9としなければならないという「小数点を含む筆算での0の打ち消し」

などがありますが、いずれもネットでひと盛り上がりあったあと、「バカらしい」「まったく本質的な話じゃない」と結論づけられているようです。

学校の授業では、多くの人数に一度に教えるために、ある程度、画一的になるのは仕方ないところもあります。とはいえ、「強制されたやり方のせいで算数・数学が苦手になった、わからなくなった」という生徒がいる以上、やはりこうした教育現場の姿勢にも問題があるのかもしれません。みなさんはどう思われますか?

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「なぜ九九を丸暗記しなければならないのか」小学2年生の疑問に対する東大人気教授の納得の回答

プレジデントオンライン / 2025年1月28日 8時15分

-

日本式教育導入のエジプト公立学校の放課後授業ですららネットの海外向け算数/数学ICT教材を活用

PR TIMES / 2025年1月21日 14時15分

-

「夫婦が障害を持つ我が子のために作ったアプリ」が日本で人気沸騰しているワケ。日本法人に話を聞くと

女子SPA! / 2025年1月21日 8時46分

-

算数好きになる「ナンプレ」で身に付く4つの力 算数や数学を学ぶ上で大事な土台を作る役目も

東洋経済オンライン / 2025年1月10日 9時30分

-

サイコロ道場加盟店募集

PR TIMES / 2025年1月7日 13時15分

ランキング

-

1もうすぐ節分だけど…5歳以下の子どもに「豆」はNG! 食べさせると危険な理由とは

オトナンサー / 2025年1月31日 20時10分

-

2一般車に紛れる「覆面パトカー」 どう見分ける? 「クラウン」以外にも特徴あり! 「動き方」や「ナンバー」もポイント? “最大の違い”は「不自然な真面目さ」か

くるまのニュース / 2025年2月1日 7時10分

-

3「ここまでやる?」「無修正とは」 タイトル通り過激だった深夜放送の実写化ドラマ

マグミクス / 2025年1月31日 21時25分

-

4エイベックス会長・松浦勝人氏、マスコミに対し怒りあらわに。「特に文春新潮」「俺も徹底的にやるぜ」

オールアバウト / 2025年1月31日 11時55分

-

5ウーバー「割高すぎる」と思う人に伝えたい"現実" 逆に心配になる?人気トップ5飲食店の価格設定

東洋経済オンライン / 2025年2月1日 8時50分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください