[今週の日本株]もみ合い期間にたまったマグマ、いつ、どこへ爆発?

トウシル / 2023年2月20日 12時34分

![[今週の日本株]もみ合い期間にたまったマグマ、いつ、どこへ爆発?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/toushiru/toushiru_40440_0-small.jpg)

[今週の日本株]もみ合い期間にたまったマグマ、いつ、どこへ爆発?

先週の日経平均は2万7,513円で終了

先週末2月17日(金)の日経平均株価は2万7,513円で取引を終えました。前週末終値(2万7,670円)からは157円安と小幅ながらも、週足ベースで6週ぶりの下落に転じています。

先週の株式市場は、CPI(消費者物価指数)や小売売上高、PPI(卸売物価指数)といった、1月分の米国の経済指標が注目されていました。

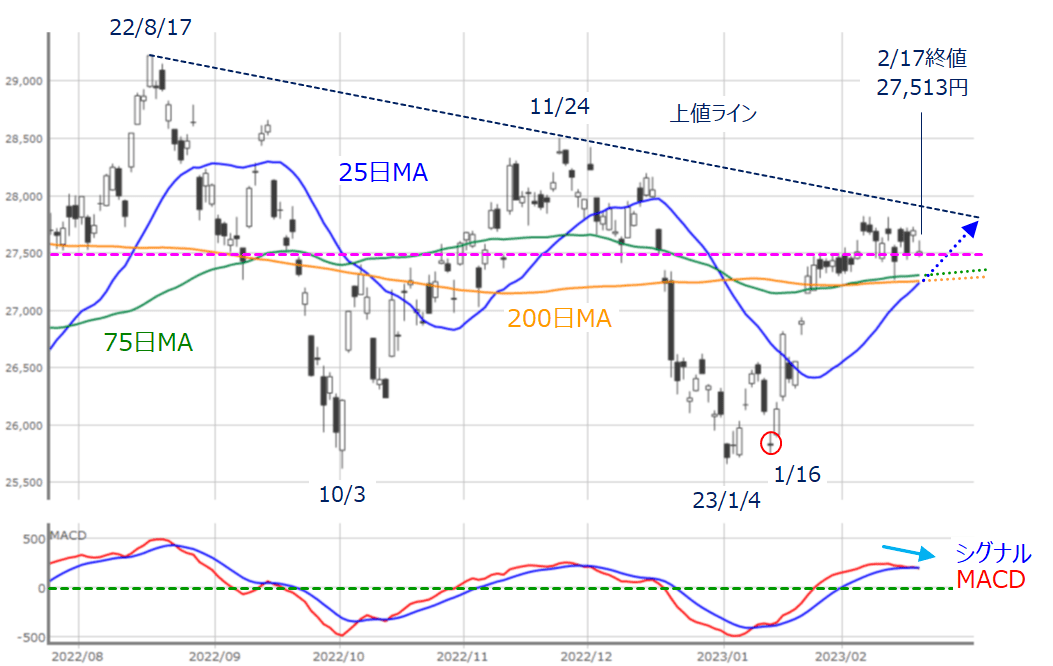

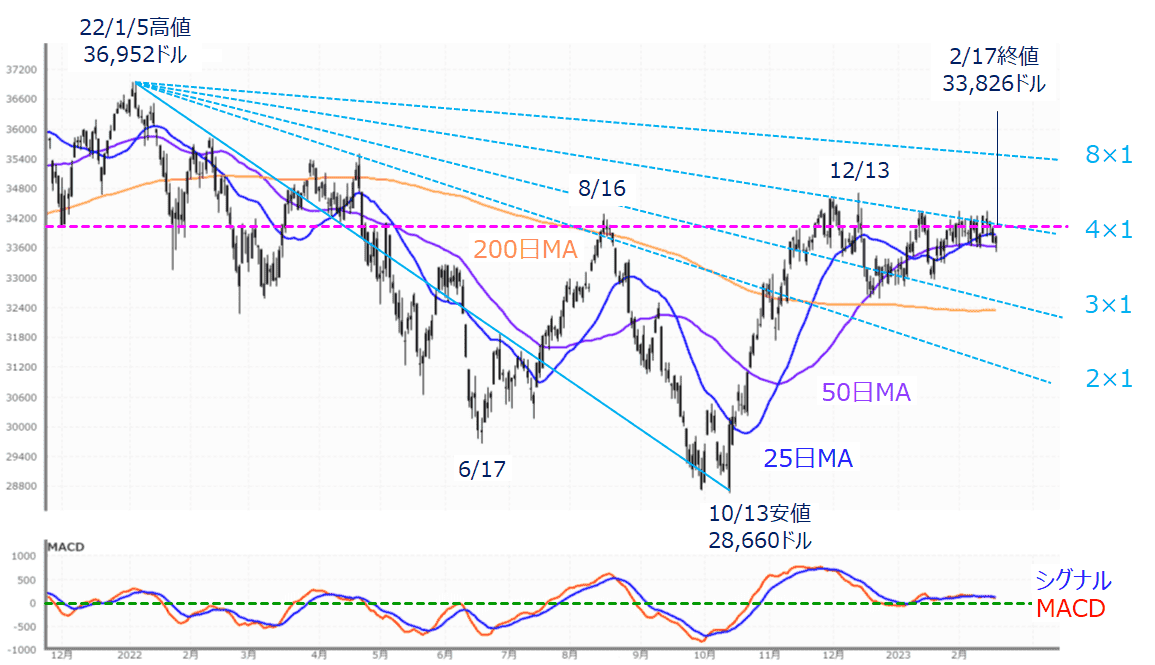

しかし、下の図1を見てもわかるように、これらの結果を受けた株価は、方向感を持って大きく動き出すことはなく、日経平均は2万7,500円の「節目」を意識した、もみ合いの展開が続きました。

図1 日経平均(日足)とMACDの動き (2023年2月17日取引終了時点)

一般的に、株価がもみ合う期間は「市場のエネルギーが蓄積される」とされています。方向性のない展開の継続によってモヤモヤ感がたまり、いざ、もみ合いから抜け出すと、その鬱憤(うっぷん)を晴らすかのように株価が大きく動きやすい、という考え方が背景にあります。

では、どちらの方向に抜け出しそうなのかについて、上の図1でテクニカル分析的なサインを探してみると、現時点では強弱まちまちです。

弱気のサインについては、ここ2週間の上値が伸ばせず、昨年8月と11月の戻り高値を結んだ「上値ライン」をトライする動きが見られなかったことや、下段のMACDがシグナルを下抜けていることが挙げられます。

反対に、強気のサインとしては、株価が一段安で始まった週初の13日(月)の取引において、75日と200日移動平均線がサポートとなって下値が堅かったことや、25日移動平均線の上向き基調が続いていることが挙げられます。

とりわけ、25日移動平均線については、目先で75日と200日移動平均線を上抜ける「ゴールデン・クロス」の出現がほぼ確実の状況です。実現すれば、移動平均線の位置関係が株価の高い順から25日・75日・200日と並ぶ「パーフェクト・オーダー」と呼ばれる形になります。

移動平均線とは、一定期間の株価の平均値を推移させたものです。例えば、足元の25日移動平均線であれば、先週末の2月17日~1月16日までが対象の計算期間となり、次は今週の2月20日~1月17日が計算期間になります。

つまり、移動平均線の計算は、新たに加わる株価と、外される株価があり、上の図1を見ても、足元の株価の方が25営業日前の株価水準よりも高い状態が続くことが読み取れ、足元の株価が余程の急落にならない限り、移動平均線は上昇を続けることになります。

そうなってくると、目先の日経平均は、株価と25日移動平均線の関係がポイントになりそうです。

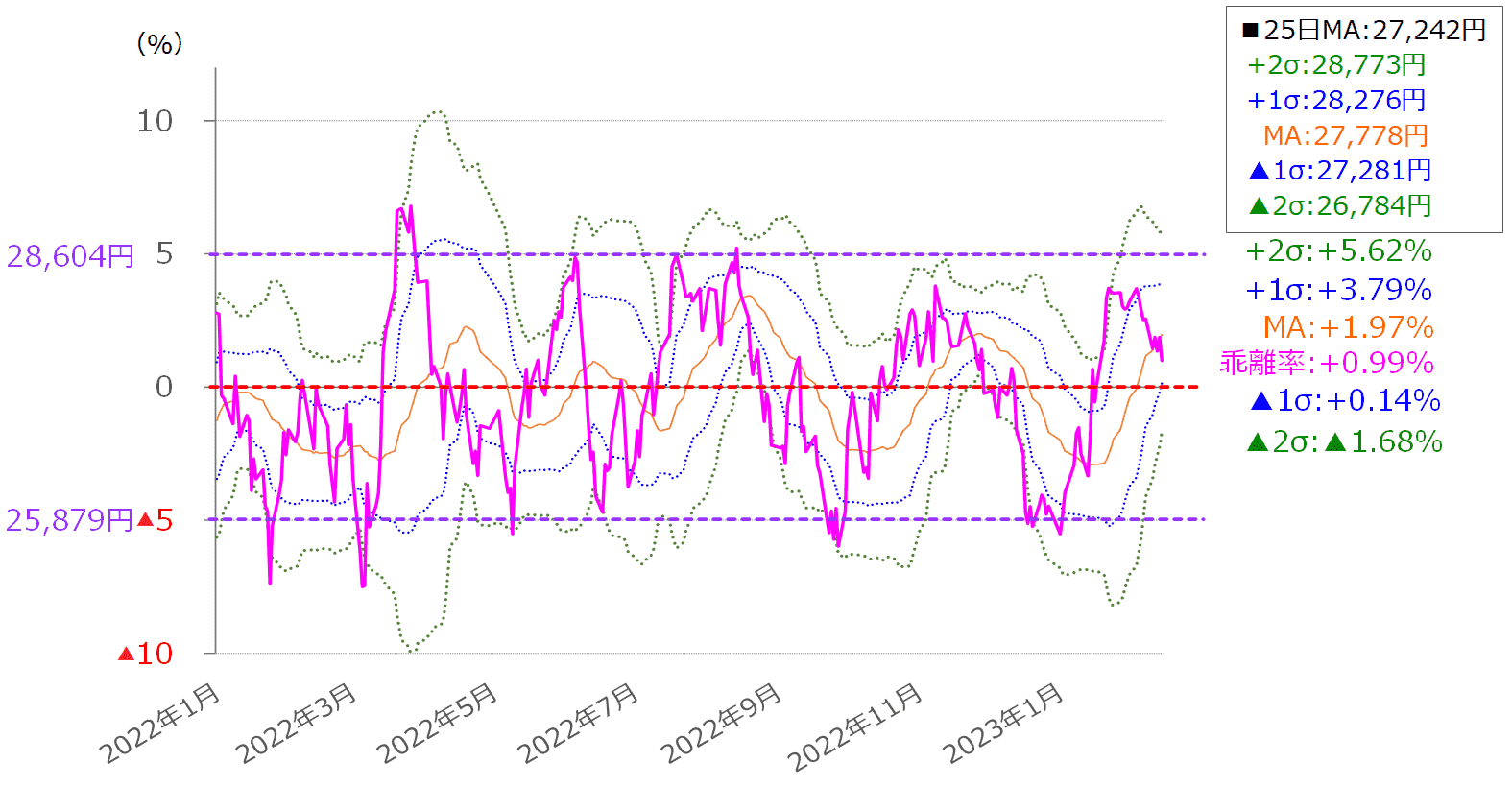

図2 日経平均25日移動平均線乖離率のボリンジャーバンド(2023年2月17日取引終了時点)

図2は、日経平均の25日移動平均線乖離(かいり)率の推移をボリンジャーバンド化したものです。以前のレポートでも、75日移動平均線の乖離率のボリンジャーバンドを紹介したことがありました。

先週末17日(金)時点の25日移動平均線乖離率(ピンク色の線)はプラスの0.99%で、株価は25日移動平均線から1%ほど高いところに位置しています。

また、2022年からの日経平均は25日移動平均線から、おおむねプラスマイナス5%の範囲内で推移してきたことが、図2から読み取れます。17日(金)時点での範囲は、上値が2万8,604円、下値が2万5,879円です。

もちろん、移動平均線の値は日々変化するため、レンジ幅の値も変わっていきますが、ボリンジャーバンドのプラス2σ(シグマ)からマイナス2σの値も含めて、目先の値動きの目安として意識されそうです。

注意しておきたいのは、移動平均乖離率の動きのパターンです。図2を見ると、マイナス圏にあった移動平均乖離率が上向きに転じ、0%を超えてプラス2σまで上昇した後、再び0%に向かった場合、0%がサポートとならず、マイナス2σまで向かうケースがほとんどです。

仮に、今週の日経平均が下落基調となった場合、さすがにマイナス5σの2万5,000円台後半までの下落はなさそうですが、少なくともマイナス2σ(17日時点で2万6,784円)までの下落は想定しておいた良いかもしれません。

続いてTOPIX(東証株価指数)の動きについても見ていきます。

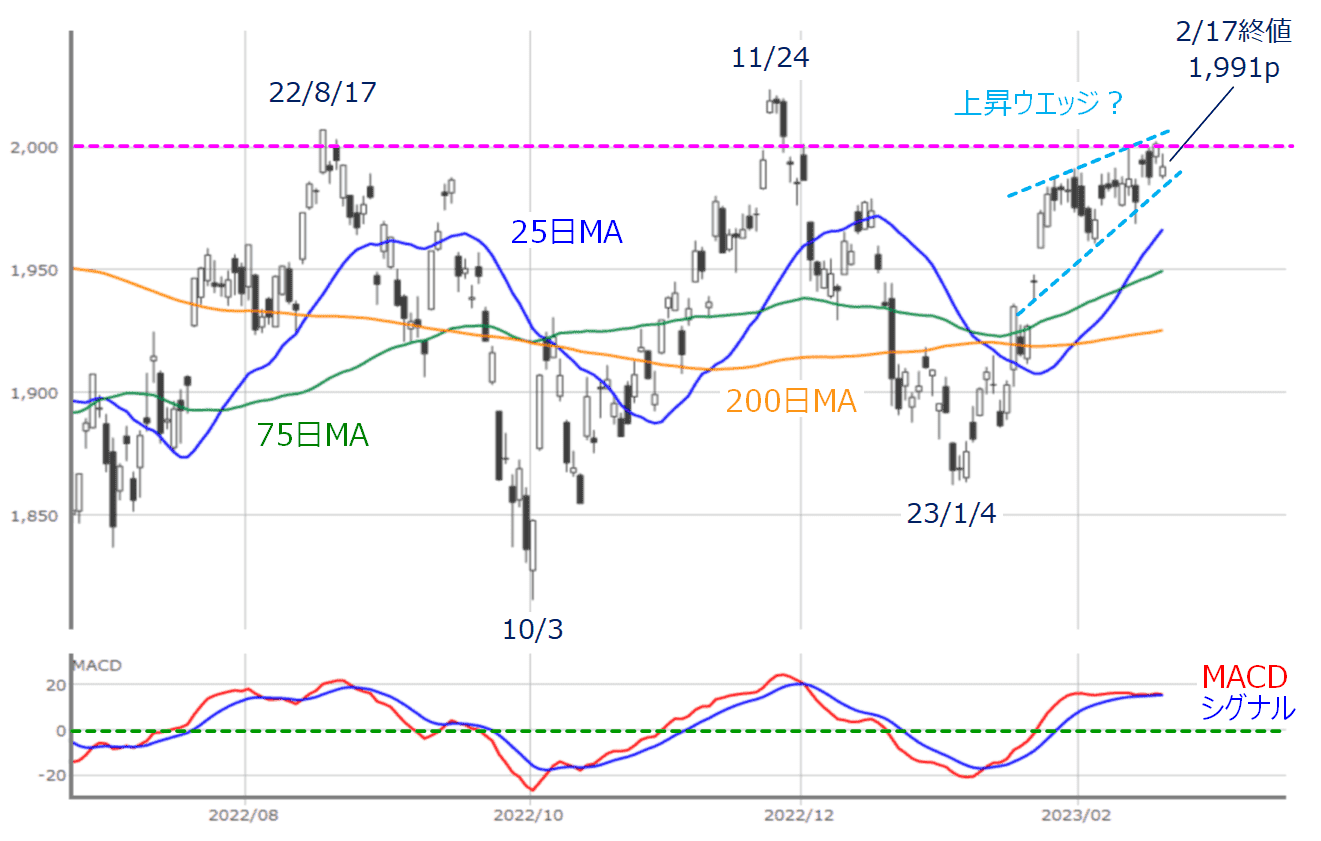

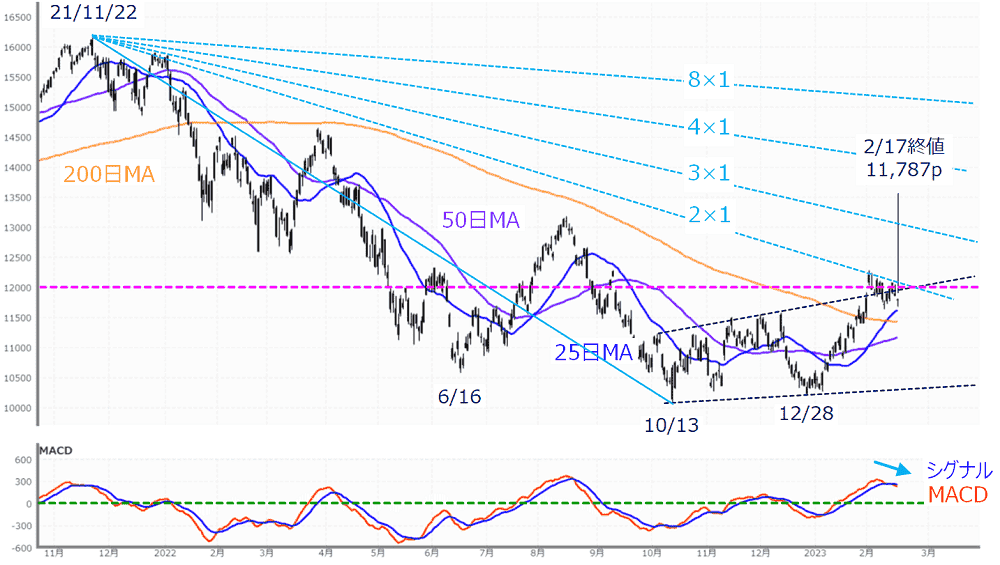

図3 TOPIX(日足)とMACDの動き (2023年2月17日取引終了時点)

先週のTOPIXは節目の2,000p超えも

先週末17日(金)のTOPIX終値は1,991pでした。週末時点で維持はできなかったものの、前日の16日(木)には節目の2,000pに乗せる場面があるなど、2,000pの攻防が意識されている格好です。チャートを過去にさかのぼると、昨年の11月や8月の戻り高値超えも視野に入っています。

さらに、先ほどもポイントになっていた25日移動平均線については、日経平均よりも早く、「パーフェクト・オーダー」を達成しており、チャートの見た目は日経平均よりも強い印象です。

ただし、最近の値動きが「上昇ウェッジ」を形成しているように見えるのが気がかりです。上昇ウェッジは下値の切り上げが明確なため、一見すると強いのですが、「がんばって下値で買っている割に上値を伸ばせていない」状況を示しているため、実はこの後に失速することが多いパターンとされています。

そのため、目先のTOPIXは株価が調整する可能性がありそうですが、上を目指すトレンドが崩れると判断するには、まだ時間が掛かります。

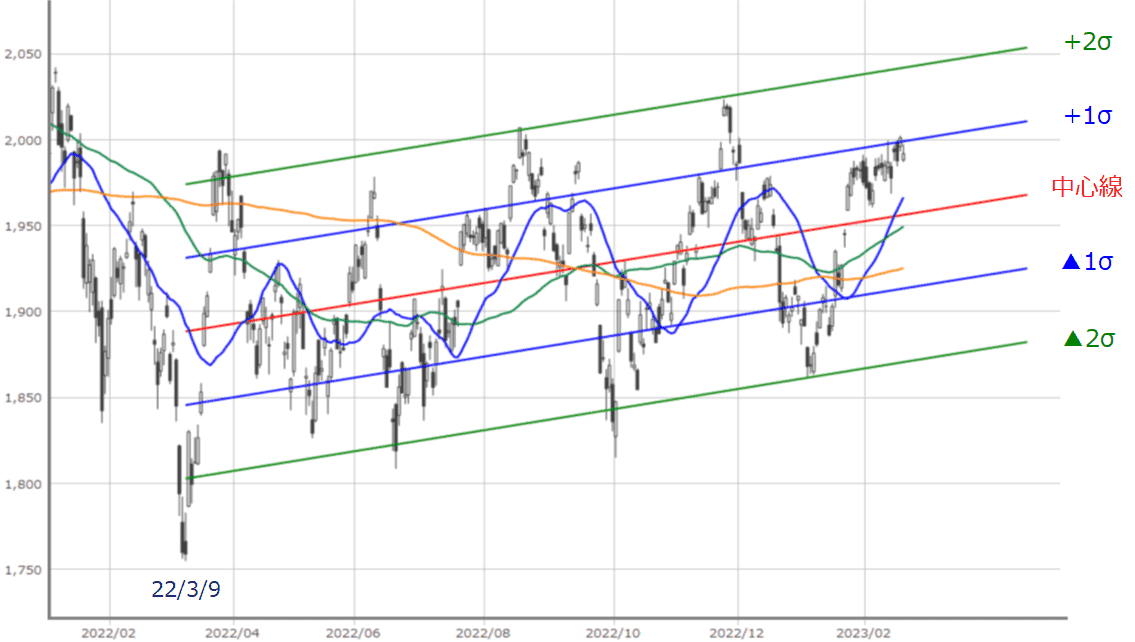

図4 TOPIX(日足)の線形回帰トレンド(2023年2月17日取引終了時点)

上の図4はTOPIXが昨年3月につけた安値を起点とする線形回帰トレンドです。

TOPIXの推移は、株価の大きな上げ下げを繰り返しながらジワリと右肩上がりを形成しているため、高値や安値同士を結ぶ、外郭のトレンドラインを描きにくくなっています。そのため、図4のように、値動きの中心線でトレンドの方向をつかんでいきます。

先週末17日(金)時点のTOPIXはプラス1σのところで上値が抑えられていますが、全体的には緩やかながらも、上方向のトレンドを描いているほか、過去の株価の戻り局面ではプラス2σをうかがう動きを見せており、株価の調整後に、プラス2σを目指す動きがあってもおかしくはありません。

なお、プラス2σ近くのTOPIXの株価水準は2,050pあたりですが、先週末時点からはざっくり2.5%ほどの上げ幅になり、まずは2,000p台乗せを定着できるかどうかが注目されます。

このように、日経平均は2万7,500円、TOPIXは2,000pといった、株価の「節目」への意識を中心に、今後の値動きについて見てきましたが、こうした節目への意識は米国株市場でも確認できます。

バフェットのTSMC大量売りでピリつくNY市場

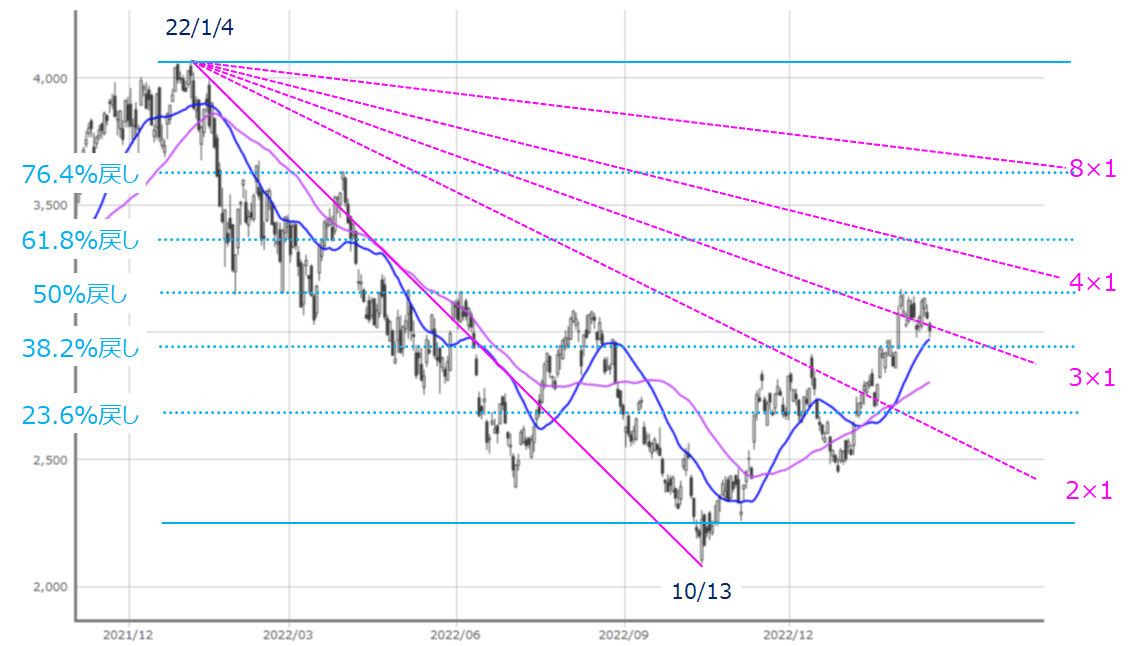

図5 米NYダウ(日足)とMACDの動き(2023年2月17日取引終了時点)

先週末17日(金)のNYダウ(ダウ工業株30種平均)終値は3万3,826ドルでした。

日経平均やTOPIXと同様に、NYダウも、ここ最近はもみ合いの動きが目立っています。週足ベースでは何気に3週連続で下落していますが、意識されている3万4,000ドルの株価水準からは大きく外れていません。

株価の下値は50日移動平均線がサポートとなっているほか、上値については、昨年の高値(1月)と安値(10月)を基準としたギャン・アングルの「4×1」ラインが抑えている格好で、値動きの膠着(こうちゃく)感を強めています。

また、ナスダック(ナスダック総合指数)も1万2,000pの節目が意識される展開が続いています。

図6 ナスダック(日足)とMACDの動き(2023年2月17日取引終了時点)

図6のように、日米の株価指数は節目の株価水準を意識した動きが中心となり、もみ合い継続による市場のエネルギーが蓄積される中、株価が動き出す「次の展開」を探っている状況となっていますが、足元の相場環境をひもとくと、その先行きは依然として不透明です。

というのも、「インフレ&景況感のスピード感と、金融政策への思惑」という市場の論点自体は変わってはいないのですが、最近までの株高の前提となっていた「早期の段階で、そこそこの景気後退とFRB(米連邦準備制度理事会)の利下げ転換」期待に揺らぎが生じているからです。

冒頭でも、CPIや小売売上高、PPIといった、1月分の米国の経済指標について言及しましたが、最近発表された米経済指標の結果は、「インフレは鈍化傾向が続いているものの、鈍化のペースは緩慢」、「景況感は想定以上に強い」ものが多くなっており、米金融政策引き締めの長期化観測が再浮上しています。

それでも、景況感の強さそのものを好感する買いや、テクニカル分析的には、これまで見てきたように、株価のもみ合いを続ける中で移動平均線の位置が改善するなど、相場が崩れそうなムードでもなく、次回のFOMC(米連邦公開市場委員会)まで時間がある中、景気の強さを背景にした買いで、株価は一時的に上値をトライする場面もありそうです。

今週は比較的イベントが少ないですが、米国では小売りのウォルマートや、半導体関連のエヌビディア(NVDA)の決算が控えているほか、国内では日本銀行総裁・副総裁の後任候補の所信聴取が 衆院議院運営委員会で予定されています。また、今週はロシアによるウクライナ侵攻開始から1年という区切りも迎えます。

その中でも、エヌビディア決算については、足元のSOX指数(米フィラデルフィア半導体株指数)が戻り、高値を更新する場面を見せていたことや、昨年の下げ幅の「50%(半値)戻し」を達成していただけに注目度は高く、決算の内容次第では市場への影響が大きくなることも考えられます。

図7 フィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)の日足チャート(2023年2月17日取引終了時点)

さらに、半導体セクターについては、著名投資家であるウォーレン・バフェット氏が率いる米バークシャー・ハサウェイが、保有している台湾半導体製造企業であるTSMC(TSM)株の大部分を売却したことが昨年12月末時点の報告で明らかになったとの報道がありました。

同社によるTSMC株の保有が判明したのが昨年9月末時点の報告でしたので、わずか3カ月程度で整理したことになります。バフェット氏の投資スタンスは長期間であることは有名であるがゆえに、さまざまな臆測を呼びそうです。ちなみに、バークシャー・ハサウェイの株主総会は5月に予定されています。

そのため、今週の株式市場のムードを左右するものとして、SOX指数やエヌビディア株などの半導体セクターの動向を注視する必要がありそうです。

(土信田 雅之)

この記事に関連するニュース

-

[今週の株式市場]定まりにくい「相場の視点」で動けない?~一部で話題の米株「暴落サイン」もチェック~

トウシル / 2024年6月24日 12時30分

-

[今週の日本株]日経平均4万円台の回復は「近くて遠い」?~需給の整理と米国株市場の変化が焦点~

トウシル / 2024年6月17日 12時0分

-

[今週の日経平均&株式市場]日米金融政策イベントでどうなる?~動くのは「森」か「木」か~

トウシル / 2024年6月10日 12時14分

-

午前の日経平均は反発、一時500円高 米ハイテク株高を好感

ロイター / 2024年6月6日 12時4分

-

[今週の日本株]動き出しはそろそろ?相場は何処へ向かうか~ 大事なのは「予測」よりも「フットワーク」 ~

トウシル / 2024年6月3日 14時59分

ランキング

-

1「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

2ソニー宮城拠点、250人削減=ブルーレイ、生産縮小

時事通信 / 2024年6月29日 15時49分

-

3作文は「理系だと苦手」「文系が得意」という大誤解 算数が得意な子は大概「作文もうまい」納得理由

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時0分

-

4あおり運転被害72.5%に増加…チューリッヒ保険調査

レスポンス / 2024年6月29日 16時0分

-

5「稼げればなんでもOKでしょ」は大間違い…1億円を貯めてFIREした経験から伝えたい「おススメできない副業」とは

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月29日 10時45分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください