金(ゴールド)価格、まだ上昇すると考える理由

トウシル / 2023年2月7日 7時30分

金(ゴールド)価格、まだ上昇すると考える理由

中央銀行の金(ゴールド)購入量は半世紀ぶり高水準

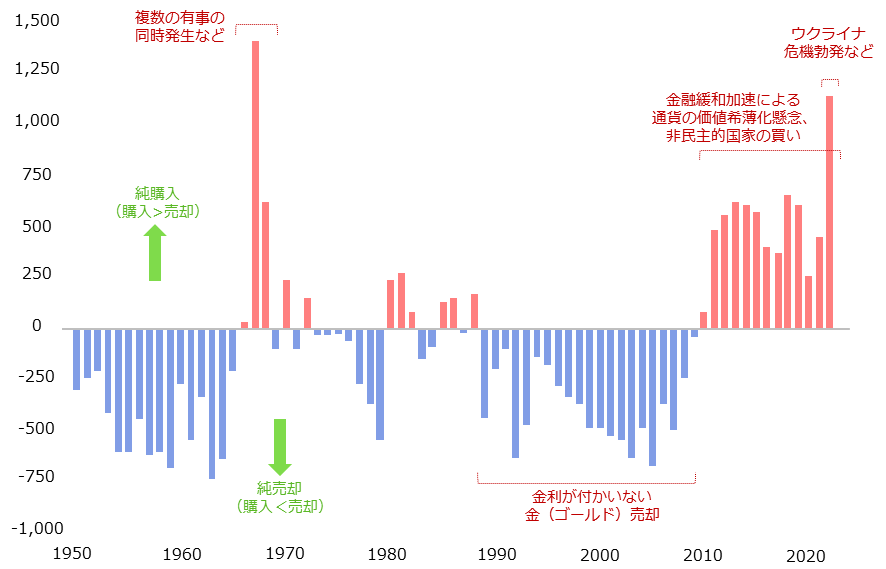

世界的な金(ゴールド)の調査機関であるWGC(ワールド・ゴールド・カウンシル)の資料によると、同年の「中央銀行」の純購入量(購入量-売却量)は、55年ぶりの高水準となりました。

図:中央銀行の金(ゴールド)購入量 単位:トン

中央銀行は「銀行の銀行」として民間銀行への資金供給、「政府の銀行」として国家の財政収支や通貨(銀行券)の発行などの役割を担っています。また、中央銀行が「利上げ」や「金融政策の動向」などで注目を集めているのは、その国の「物価や雇用」を安定させるべく、「金利」を調整する機能を持っているためです。

例えば、日本であれば「日本銀行」、米国であれば「FRB(米連邦準備制度理事会)」、欧州であれば「ECB(欧州中央銀行)」、中国であれば「中国人民銀行」が、それらの機能を持っています。

国家の運営に非常に重要な役割を持つ中央銀行は、通貨危機などによって、他国に対して外貨建て債務の返済が困難になった場合や、為替介入などに使用する準備資産を持っています。これを「外貨準備高」といいます。

そして、多くの中央銀行が「外貨準備高」の一部を金(ゴールド)で保有しています。冒頭のグラフは、中央銀行(世界合計。IMF(国際通貨基金)、BIS(国際決済銀行)などの公的機関を含む)の外貨準備高を積み上げることなどを目的に購入した量が、2022年、55年ぶりの水準に積み上がったことを示しています。

ウクライナ危機勃発(2022年2月)以降、西側(欧米や日本など)と非西側(ロシアやロシアに同調する国々)との間の溝が深まり続けています。こうした中で、非西側が、西側が多用する「米ドル」ではない通貨を模索する中で金(ゴールド)が選ばれていると考えられます。

また、ロシアは、制裁下でも資金の融通を可能にするための「抜け道」として、中国は、ウクライナ危機の混乱に乗じ、「自国通貨の安定化」と「脱米ドル」の両立を加速させる目的で、金(ゴールド)の保有高を増やしている可能性があります。

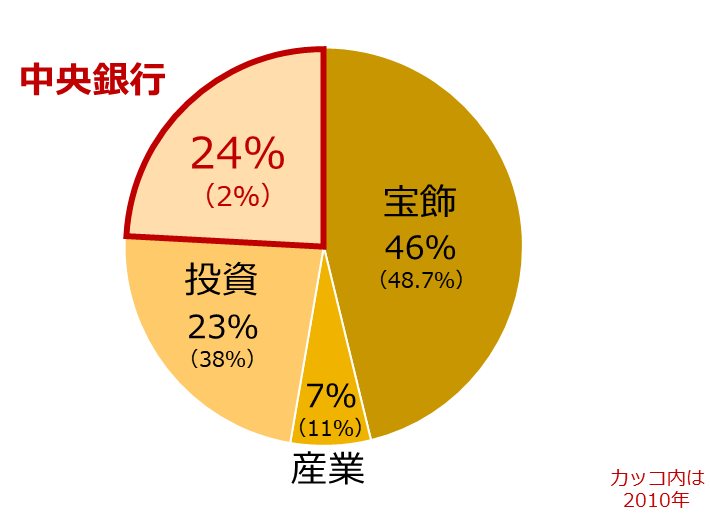

こうした背景があり、2022年は中央銀行の金(ゴールド)購入量が増え、以下のとおり、「中央銀行」の購入が需要全体のおよそ4分の1を占めました。金(ゴールド)市場で、「中央銀行」の存在感が増してきているといえます。

図:金(ゴールド)の需要内訳(2022年)

金(ゴールド)保有を拡大させている国はどこ?

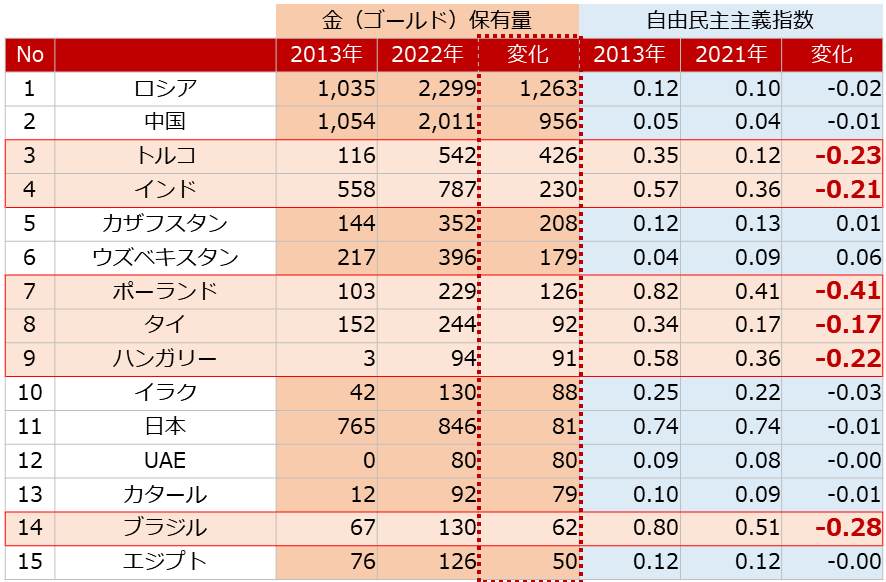

以下の表は、2013年末から2022年末にかけて、金(ゴールド)の保有量が増えた国の上位15位と、それらの国々の「自由民主主義指数」を示しています(同指数は2013年と2021年を比較。2022年版はまだ公表されていない)。

同期間、最も金(ゴールド)の保有量を増やしたのは「ロシア」でした(1,263トン増加)。中国(956トン増加)、トルコ(426トン増加)と続きます。「新興国」というキーワードが浮上しますが、「自由民主主義指数」を加味して一歩踏み込むと、別のキーワードが浮上します。

スウェーデンのヨーテボリ大学のV-Dem研究所は、行政の抑制と均衡、市民の自由の尊重、法の支配、立法府と司法の独立性など、自由・民主主義的な傾向を示す複数の側面から、「自由民主主義指数」を算出しています。

同指数は、0から1の間で決まります。0に近ければ近いほど「非民主的」、1に近ければ近いほど「民主的」という意味です。例えば、表内の「中国」の、2013年の同指数は「0.05」、2021年は「0.04」でした(「ほぼ0」が長期的に継続)。強い「非民主的」な傾向が、長期化していることがうかがえます。

図:金(ゴールド)保有増加上位と自由民主主義指数

同期間で金(ゴールド)の保有量を増やした国々の多くが「非民主的」です。こうした国々が、冒頭で示したグラフ「中央銀行の金(ゴールド)購入量」における2013年以降の純購入増加に寄与したわけです。

さらに同指数の変化に注目すると、トルコ、インド、ポーランド、タイ、ハンガリー、ブラジルは、2013年から2021年にかけて、同指数が0.17から0.41という比較的大きな規模で低下していることがわかります。

「非民主化の進行」が、自国通貨への不安拡大や、他国における債務膨張懸念を強め、それらをきっかけに金(ゴールド)の保有高を増やしている可能性があります(新たに保有高を増加させている、というよりも「金(ゴールド)に回帰している」という印象が強い)。

「非民主化の進行」が、一定の金(ゴールド)の需要増加に寄与していると考えられます。実際、非民主的な国々の数は、どのように変化しているのでしょうか。

金(ゴールド)価格、長期上昇の「芽」出ている

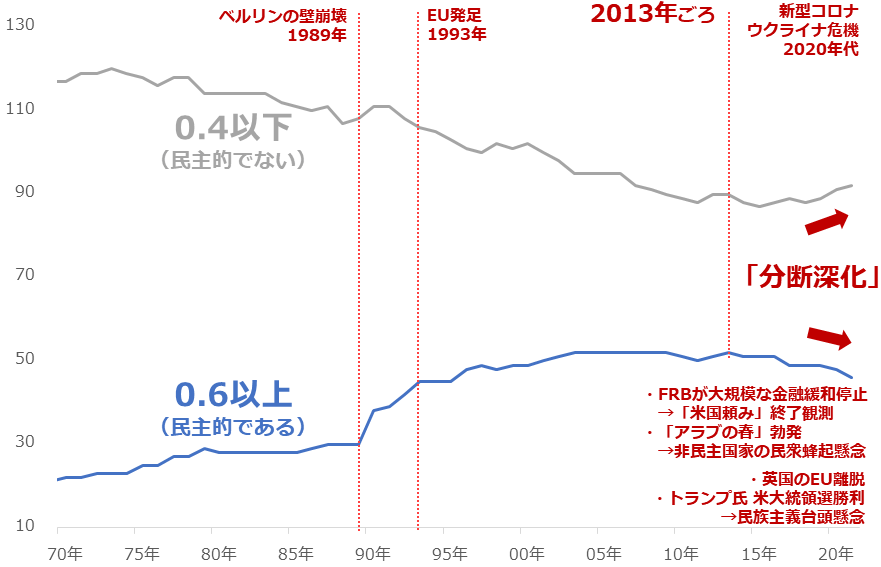

以下は、「自由民主主義指数」が0.4以下の非民主的な国々の数(灰色の線)と、0.6以上の民主的な国々の数(青色の線)の推移です。東西冷戦(第二次世界大戦後から1990年前後まで)時は、「非民主的」な国が多かったことがわかります。

しかし、1990年代前半以降、冷戦終結、EU(欧州連合)発足などを機に、次第に民主的な国々が増えていきました(民主主義が、両手放しで優れていると語られはじめた時期)。

図:自由民主主義指数0.4以下および0.6以上の国の数(1970~2021年)

しかし、そうした時代は長くは続きませんでした。FRBが大規模な金融緩和を停止すると宣言したことで、米国がきっかけで景気後退が進む懸念が生じ、どことなく「米国頼み」や「米国一強」が終了するムードが高まったり、中東・北アフリカ地域で「アラブの春」が起き、SNSでつながった非民主国家の民衆が蜂起する懸念をはらんでいることが明るみに出たりしたことが一因で、2010年以降、民主的な国々が減少し始め、同時に非民主的な国々が増加し始めました。

さらに2016年、英国でEU離脱を問う国民投票で離脱が決定したり、米国でトランプ氏が米大統領選で勝利したりしたことで、非民主的国家増加・民主的国家減少に拍車がかかりました。

先述通り、トルコ、インド、ポーランド、タイ、ハンガリー、ブラジルは、この時期、自由民主主義指数が0.17から0.41という比較的大きな規模で低下しました。もともとポーランドとブラジルは同指数が0.80を超える、非常に民主的な傾向が強い国でした(2013年時点)。ハンガリーとインドも0.60に近い値でした。

世界的な「非民主化」の流れに飲まれるように、こうした国々の複数で独裁色が強いリーダーが生まれ(例えば、トルコのエルドアン大統領、ブラジルのボルソナロ大統領、ハンガリーのビクトル首相など)、同指数が下がり、同時に金(ゴールド)の保有が増えたわけです。

「中央銀行」を軸に長期投資に臨む

ウクライナ危機を機に、「民主国家(≒西側)」と「非民主国家(≒非西側)」の間の溝は深まるばかりです。

ここでいう「非西側」は、4種類のグループの合計です。旧ソ連諸国(ロシア、ベラルーシ、カザフスタンなど)、産油国(サウジアラビア、イランなど)、ロシアに隣接する一部のアジア諸国(中国、北朝鮮)、南米・アフリカの資源国(ボリビア、ザンビアなど)です。いずれも非民主的な傾向があります。

こうしたグループは、もともとロシアになびきやすい(主に旧ソ連諸国)、化石燃料の輸出が重要な収益源で西側が提唱する「脱炭素」を受け入れにくい(主に産油国)、独裁色が強く西側が推進する「人権重視」を容認しにくい(ロシアに隣接する一部のアジア諸国など)、西側が否定的にとらえる資源価格の上昇を好意的に受け止める(南米・アフリカの資源国)といったように、細かい文脈は異なれども、「西側と考えが合いにくい国」とまとめることができます。

仮に危機が沈静化しても、一度深まった世界規模の溝は、簡単には埋まらないと、筆者は考えます。この意味では、危機が沈静化しても、非民主国家の中央銀行による金(ゴールド)の保有高増加は、継続する可能性があります。

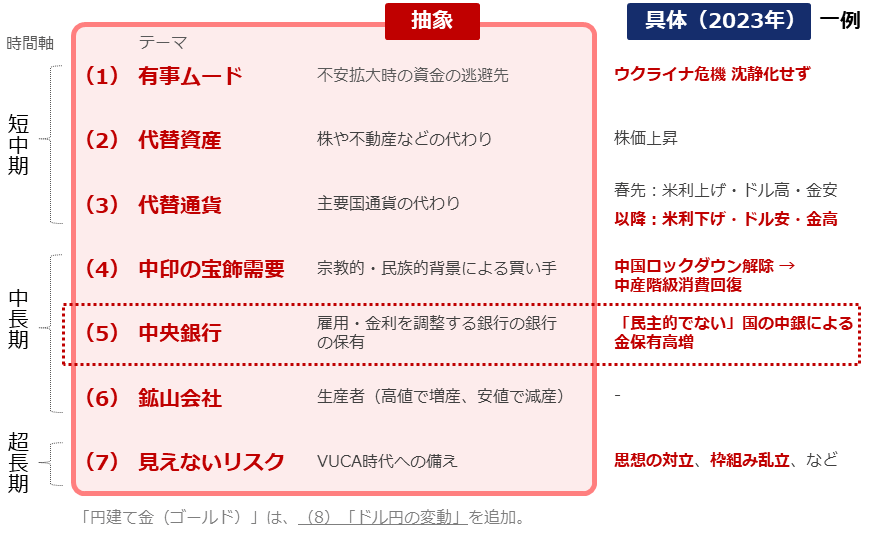

図:金(ゴールド)を取り巻く七つのテーマ

「中央銀行」は上記の通り、「中長期」のテーマです。短期的なテーマではないため、今すぐの価格反発に寄与することはないと見られますが、数年単位など、長期視点では価格反発に寄与すると考えられます。

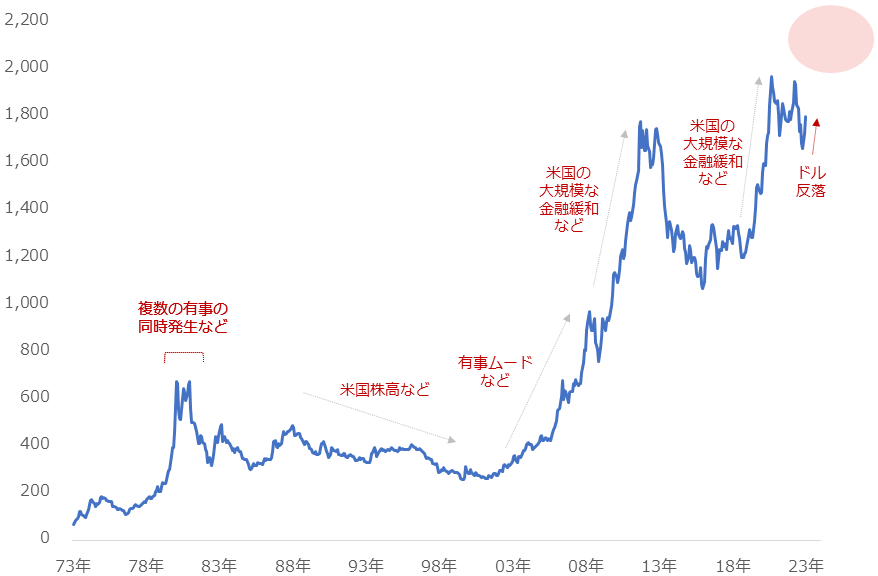

図:海外ドル建て金(ゴールド)価格 単位:ドル/トロイオンス

上記のグラフを見て、金(ゴールド)価格は「もう高い」と感じる方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、今起きていることを把握できれば(以前の「金(ゴールド)最高値更新!人類最後の日!?」で書いた「過去」ではなく「今」を凝視することが必要、の考えにのっとれば)、金(ゴールド)を長期投資に用いることはできると、考えます。

[参考]貴金属関連の具体的な投資商品例 ※級は筆者の主観

初級:純金積立、投資信託(当社では、楽天ポイントで投資信託を購入することが可能)

純金積立・スポット購入

ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)

ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

三菱UFJ 純金ファンド

中級:関連ETF、関連個別株

SPDRゴールド・シェア(1326)

NF金価格連動型上場投資信託(1328)

純金上場信託(金の果実)(1540)

NN金先物ダブルブルETN(2036)

NN金先物ベアETN(2037)

SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト(GLDM)

iシェアーズ ゴールド・トラスト(IAU)

ヴァンエック・金鉱株ETF(GDX)

バリック・ゴールド(GOLD)

アングロゴールド・アシャンティ(AU)

アグニコ・イーグル・マインズ(AEM)

フランコネバダ・コーポレーション(FNV)

ゴールド・フィールズ(GFI)

上級:商品先物、CFD

(吉田 哲)

この記事に関連するニュース

ランキング

-

1マクドナルドが「ストローなしで飲めるフタ」試行 紙ストローの行方は...?広報「未定でございます」

J-CASTニュース / 2024年7月17日 12時55分

-

2永谷園、MBO成立=今秋にも上場廃止

時事通信 / 2024年7月17日 20時36分

-

3「レイバン」メーカー、人気ブランド「シュプリーム」を15億ドルで買収

ロイター / 2024年7月18日 8時34分

-

4申請を忘れると年金200万円の損…荻原博子「もらえるものはとことんもらう」ための賢者の知恵

プレジデントオンライン / 2024年7月17日 8時15分

-

5「7%だったら仕方ない」牛丼チェーン松屋が“深夜料金”を本格的に導入 人件費を価格に転嫁【Nスタ解説】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月17日 20時37分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください