トヨタPBR1倍を回復。次世代EV開発で先手、2027年にも全固体電池を実用化と発表

トウシル / 2023年6月14日 8時0分

トヨタPBR1倍を回復。次世代EV開発で先手、2027年にも全固体電池を実用化と発表

トヨタ5%高、PBR1倍を回復

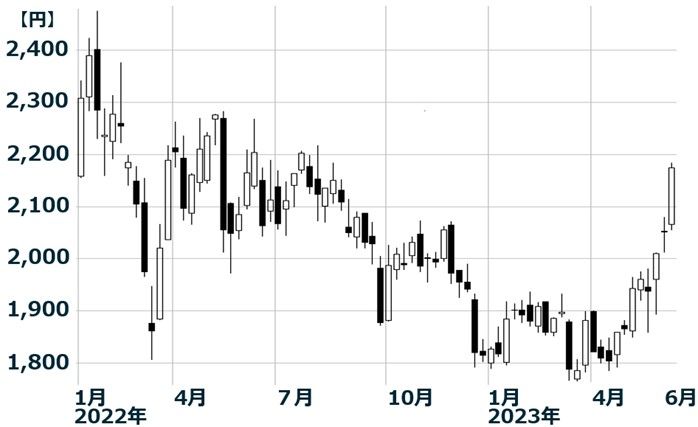

13日のトヨタ自動車(7203)株は、前日比5%高の2,173.5円となりました。PBR(株価純資産倍率)1.03倍に上昇し、1倍割れから抜け出しました。2027年にも電池寿命の長い「全固体電池」を搭載したEV(電気自動車)を投入する方針を明らかにしたことが、材料となりました。

トヨタ自動車、株価週足:2022年1月4日~2023年6月13日

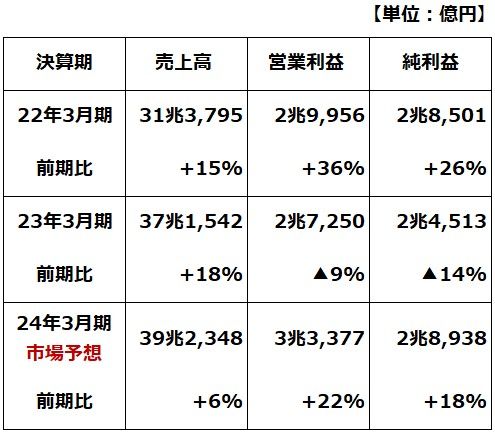

トヨタ自動車は、世界でもっとも競争力の高い自動車メーカーです。グローバルな生産・販売で揺るぎない体制を築き、ガソリン車・ハイブリッド車では欧米・アジア企業の追随を許しません。業績好調で、今期(2024年3月期)業績(市場予想)は、売上高・営業利益・純利益とも、過去最高だった2022年3月期を超える見通しです。

トヨタ自動車の業績推移:2022年3月期~2024年3月期(市場予想)

ところが、トヨタ株は業績好調でも株価評価は低く、13日時点でPER(株価収益率)11.4倍、PBR1.03倍と、東証プライム平均(PER15.2倍、PBR1.3倍)を下回ります。次世代自動車の本命であるEVで出遅れていると思われていること、現在の利益のほぼ全てをガソリン車ビジネスで得ていることが不安材料となり、株式市場での評価は低いままです。

そこに飛び出したのが、「2027年にも全固体電池を搭載したEVを投入」という発表です。EVの開発競争で鍵を握るのは、電池の性能向上です。次世代電池の本命と見られている全固体電池の開発でもっとも先行、2027年にも実用化ということになると、次世代EVの開発で一気に世界トップに躍り出る可能性もあります。

まだ4~5年先の話で、全固体電池を確かに実用化できるか、定かではありません。それでも、その可能性が出てきたことが明らかになったことは大きな一歩です。ガソリン車だけでなく、EV開発でも有力と見られるようになることで、株価評価が高まっていくと予想されます。

私は、トヨタ自動車は、水素を燃料とする燃料電池車(FCV)やEVなど次世代自動車の開発競争でも優位につけていると判断しています。にもかかわらず、株式市場ではガソリン車メーカーとして低評価となっています。したがって、トヨタ株は「買い」と判断しています。

トヨタ自動車の燃料電池車「MIRAI」にも期待

トヨタは、次世代自動車の候補となる技術開発を、全方位で行っています。EVだけでなく、水素を充填して走る燃料電池車の開発にも、注力しています。既に燃料電池車「MIRAI(ミライ)」を発売済みで、燃料電池車の開発では世界でもっとも先行しています。EVでも燃料電池車でも有力なトップランナーとなる可能性があります。

未来のエコカーとして、今、最も有望と考えられているのが、EVです。水素で走る燃料電池車もその候補に入っていますが、現時点ではEVほど有望視されていません。まだ製造コストが高すぎることや水素流通インフラが整っていないことが理由です。

ただし、EVが、次世代エコカーとして最初から本命視されていたわけではありません。初期のEVには問題が多く、2014年くらいまでは、ガソリン車の代替は無理と思われていました。燃料充填にかかる時間や、一度の充電で走れる航続距離に問題がありました。

ところが、その後、電池の性能が大幅に改善したことで、ガソリン車代替として有力とみなされるようになりました。

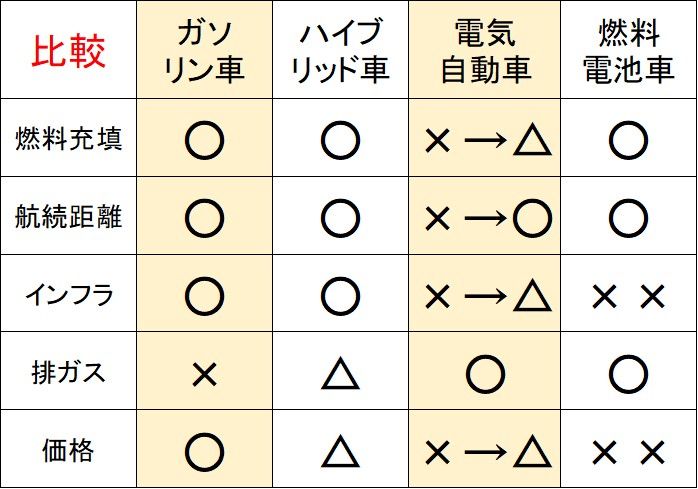

次世代エコカーの性能比較・ガソリン車と比較

それでも、現在の液化リチウムイオン電池を使ったEVには充電に時間がかかり過ぎるという問題が残ります。急速充電を使ってもフル充電まで15~30分かかります。日中忙しい時にそんな時間をかけていられません。今のままだと、EVは原則夜間に自宅で充電しないと使えない可能性があります。

航続距離も問題です。満タンで500キロ以上走るガソリン車より大幅に短かったので使い物にならないと思われた時期もありました。近年は性能が大幅に向上し、200~300キロ走る車種もたくさん作られるようになりました。

航続距離500キロを超えるEVも開発されています。ただし、航続距離の長いEVはまだ価格が高額過ぎます。現時点では、富裕層しか購入できない高額車です。

こうしたEVの欠点を一気に解決する可能性があるのが、全固体電池を使ったEVの実用化です。実用化に向けてのハードルはまだ高いものの、成功すれば、10分以下の充電で約1,200キロメートルを走行するEVが実現する見込みです。

現在使われているリチウムイオン電池では、どうしても超えられなかった壁を、全固体電池ならば超えられる可能性があります。

EV対燃料電池車、どちらが有望か?

燃料電池車の良いところは、ガソリン車と同様、短時間(2~3分)で燃料(水素)を充填できることです。また、ガソリン車以上に航続距離を長くできることです。トヨタ自動車の新型MIRAIでは、航続距離850キロを実現しました。ただし、高級EVと同様、価格が高すぎることが問題です。

もし、将来、EVと燃料電池車が、両方ともコストダウンによって大衆車になるとした場合、どちらがより魅力的な車となるでしょうか? 私は、リチウムイオン電池を使う今のEVよりも燃料電池車が有利だと思います。

それには二つの理由があります。

【1】EVは充電時間が長い。燃料電池車は燃料充填時間が短い。

【2】EVは重いものを運ぶのが苦手。燃料電池車は重いものを運ぶのもOK

トラックやバスなどの大型の自動車は、EVよりも燃料電池車になっていくと私は予想しています。

また、現時点で、技術開発のメドがあるわけではないですが、将来、大型の飛行機を電気で飛ばす時代が来るとした場合、燃料は水素を使うことになると思います。水素ならば飛行機を飛ばすのに十分なエネルギーを蓄えられるからです。蓄電池では、十分なエネルギーを蓄えられないと考えられます。

ただし、全固体電池を使ったEVが実用化されると、話が変わる可能性があります。燃料充填時間・航続距離などを含めた全ての性能面で、燃料電池車を超えるポテンシャルもあります。ただ、全固体電池EVの実用化にはまだ大きなハードルがあり、現時点で評価するのは、困難です。

トヨタ自動車は、次世代エコカーの本命が、全固体電池EVとなっても燃料電池車になっても、どちらでも有力プレイヤーとして活躍する可能性があります。

全固体電池、燃料電池車のコストをどこまで下げられるか、トヨタのお家芸に期待

全固体電池車も燃料電池車も、価格が高すぎることが問題です。性能の向上だけでなく、大幅なコストダウンを実現することも、普及に必要です。そこで、トヨタのお家芸である原価低減(コストダウン)に期待しています。

トヨタが2020年12月に発表した新型MIRAIは、2014年12月に発売した初代と比べて大幅なコストダウンを実現しています。それでも価格は700万~800万円とまだ高額過ぎます。

今後、トヨタがどれだけコストダウンを実現できるかに、水素自動車の未来がかかっています。製造業として世界のトップに立つトヨタならば、近い将来、大幅なコストダウンを実現していくのではないかと、予想しています。

トヨタが最初にハイブリッド車を試作したとき、「低燃費のコンセプトは良いが、製造コストが高すぎて一般に普及させるのはむずかしい」と言われました。ところが、トヨタはコストダウンを続け、ハイブリッド車を大衆車として普及させることに成功しました。

性能の向上とコストダウンをどう実現していくかに注目しています。

▼著者おすすめのバックナンバー

2023年5月25日:かぶミニで「PBR1倍割れ」の「三大割安株」2万円ポートフォリオ3選、利回り3.6~4.5%

2023年5月18日:かぶミニで「半導体関連6社」を8万円のまとめ買い、2024年にブーム復活見込む

2023年5月11日:かぶミニで「次のバフェット銘柄」候補、5銘柄を5万円でバスケット買い

(窪田 真之)

この記事に関連するニュース

-

全固体電池が新エネ車産業の変革をけん引、エネルギー密度は液体リチウム電池の2~3倍―中国メディア

Record China / 2024年5月29日 6時0分

-

トヨタ自動車 進化した液体水素エンジン車が24時間レース参戦 “マッチ”こと近藤真彦さんも搭乗

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年5月27日 0時52分

-

EV普及「鶏が先か卵が先か」の議論が動き出した 充電インフラ拡充で「踊り場」は前進するのか?

東洋経済オンライン / 2024年5月21日 12時0分

-

トヨタは次世代自動車の開発競争を勝ち抜けるか?日本をエネルギー強国にする八策(窪田真之)

トウシル / 2024年5月14日 7時0分

-

電動バイクの未来を変える!?実用化待望の「全固体電池」とは

バイクのニュース / 2024年5月7日 13時10分

ランキング

-

125年末まで減産延長=油価下支えへ―OPECプラス

時事通信 / 2024年6月2日 23時29分

-

2「富士山を黒幕で隠す」日本のダメダメ観光対策 「オーバーツーリズム」に嘆く日本に欠けた視点

東洋経済オンライン / 2024年6月2日 8時0分

-

3なけなしの貯金と「年金月14万円」で暮らす70代女性、冷房代が払えず「“タダで涼める”スーパーへ避難生活」が続くも…「店長のひと言」で人生が一変したワケ

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月29日 9時0分

-

4PIAAからヘッド&フォグ用LEDバルブ 6000K「超高輝度」シリーズ・5製品が登場

レスポンス / 2024年6月2日 10時30分

-

5万博「経済効果」は2.9兆円? 国と民間、大阪府市で異なる予測の数字なぜ

産経ニュース / 2024年6月2日 18時43分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください