「自社株買い」が継続的に日本株を上昇させる時代へ(窪田真之)

トウシル / 2024年5月30日 7時0分

「自社株買い」が継続的に日本株を上昇させる時代へ(窪田真之)

日本株の上昇ドライバーとして、自社株買いの重要性高まる

日本株を見る、海外投資家の目が少しずつ変わってきていると感じています。二つ、重要な変化が起こりつつあり、そこが評価されていると思っています。

【1】日本にインフレが復活、インフレによって名目GDP(国内総生産)の成長率が高まる

【2】日本企業が株主への利益還元を重視するようになる。特に、自社株買いを積極化する期待がある。

今日は、上の【2】について解説します。

最近、以下のようなニュースが話題になっているのを、皆さまはご覧になっているかと思います。

【1】東京証券取引所が、PBR(株価純資産倍率)1倍割れの上場企業に対して、株主価値の向上策の開示と実行を要請

【2】金融庁が、大手損害保険会社に、持ち合い株の売却を要請

PBR1倍割れ企業は、日本にたくさんありますが、海外にももちろんあります。財務内容に問題があり、構造的に収益が悪化している上場企業は、しばしばPBR1倍を割れます。

日本のPBR1倍割れ企業はちょっと様相が異なります。財務内容が良好で、収益も安定的なのに、PBR1倍を割れている企業がたくさんあることです。借金をほとんど返済してしまって、キャッシュフローも潤沢なのに、自社株買いなどによってROE(自己資本利益率)を引き上げるなどの努力をしてこなかったために、株価が割安に放置されている企業が多いということです。

米国の経営者ならば、ありとあらゆる手段を使って株価を上げようとします。ところが、日本企業の経営者には、その努力が不足していたということです。

財務が良好で、収益が安定的なのに、PBR1倍を割れている企業が、株価を上げようとするならば、自社株買いが最も効果的です。東証の要請を受けて、自社株買いを増やす企業が増える期待があります。

金融庁による持ち合い株の売却は、ガバナンス改善を狙うものですが、結果的に企業の保有キャッシュが増え、自社株買いの増加につながる可能性が高いと考えられます。

これからは、日本企業の株価上昇ドライバーとして、自社株買いがとても重要な時代になると思います。

ところで、自社株買いをするとなぜ、株価が上がるのでしょう。「自社株買い」の意味が日本では正しく理解されていません。今日は、自社株買いを解説します。以下が結論です。結論に書いてあることを、きちんと理解できればOKです。

【1】配当金より自社株買いの方が株主にとっての恩恵は大きい

【2】自社株買いは株主だけでなく、会社にもメリットがある。発行済み株式総数が減るので、その分、配当金の支払いが減少する。

【3】発行済み株式総数の2%相当の自社株を買うと、発行済み株式総数が2%減るので、利益総額が変わらなくても、1株当たり利益が約2%増える。PER(株価収益率)評価が変わらなければ、株価が理論上約2%上昇する。

上記3点を、きちんと理解できるように、以下で解説します。

企業が、自社株を買うのは、なぜ?

近年、自社株買いを発表する上場企業への投資家の注目が高まっています。自社株買いとは、文字通り、自社が発行している株を、買い戻すことです。具体的に言うと、「三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)が三菱UFJ FG株を買う」、「NTT(9432)がNTTの株を買う」のが、自社株買いです。

何のために、そんなことをするのでしょうか? 最も重要な理由は、株主への利益配分を増やすことです。自社株買いは、利益配分の重要な手段なのです。

株主への利益配分を増やす方法として、主に二つあります。

【1】増配(ぞうはい):1株当たりの配当金を増やすこと

【2】自社株買い

増配も喜ばれますが、近年は、自社株買いがより高く評価される傾向があります。米国のハイテク企業では、株主への利益配分は自社買いのみで配当なしも多くなっています。

自社株買いは、なぜ株主への利益配分になるのか?

「自社株を買うんだから、株価が上がるのでしょ」と、自社株買いの意味を「買いが入る」という需給材料だけと考えている方もいます。

確かに「自社株買い」を発表した企業の株価が、短期的に大きく上がることもあります。自社株買いをネタに、短期筋が買い上がると、そうなります。でも、それだけならば、短期的な株価材料にしかなりません。企業の投資価値が変わらなければ、いずれ売られて、元の株価に戻るでしょう。

自社株買いの意味は、「買って株価を押し上げる」ことではありません。「1株当たりの利益を増やす」ことにあります。

自社株を買うと、発行済み株式数が減ります。会社の利益総額が変わらなければ、1株当たり利益が増えます。1株当たりの利益が増えることを好感して株価水準が高くなる…ことが期待されます。

少し分かりにくかったかもしれないので、「例え話」で説明します。40個のケーキ(企業の純利益)を株主10人で均等に分け合うことを考えてください。1人4個ずつもらえます。ここで、企業が自社株買いを実施し、株主2人の株を買い取ったとします。

すると、株主数は8人に減りますので、1人当たりのケーキの割り当ては、5個に増えます。このように自社株買いとは、株式数を減らすことで、1株当たりの分け前を増やすことにあります。

配当よりも自社株買いの方が、株主にとってのメリットは大

以下の【1】と【2】で、株主にとってのメリットが大きいでしょうか?

【1】配当利回りで2%に相当する配当金を出す

【2】発行済み株式総数の2%に相当する自社株買いをやる

【1】と【2】で会社に必要な資金はほぼ同じです(自社株買いのマーケットインパクトをゼロと仮定した場合)。ところが、株主にとってのメリットは【2】自社株買いの方が大きいといえます。

2%の配当金をもらうと、株主は配当金から源泉税などの税金を引かれます(NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)などの非課税投資口座を使わない場合)。得られた配当金で投資を続ける場合は、改めて株を買い直す必要もあります。

一方、2%の自社株買いで理論通り、2%株価が上昇する場合は、株主はすぐに税金を取られることはありません。売却して売却益を確定させない限り、税金はかかりません。いつ売却して税金を払うか、株主に選択権があります。再投資する手間もなく、そのまま複利で投資を続けられます。

従って、株主にとって、配当金より自社株買いの方が本当はありがたいのです。それが分かるから、米国の大手ハイテク企業では、株主への利益還元は自社株買いだけでやり、配当金はなしにしているところも多数あります。

自社株買いは、会社にもメリットがある

自社株買いは、株主にメリットが大きいですが、会社にもメリットがあります。買い取った自社株に対して、会社は配当金を払わないで済みます。買いつけた株数の分だけ、配当金の支払い総額を減らすことができます。

米国企業は、自社株買いを、財務戦略の一環として重視しています。昔、米国企業の投資家説明会で、自社株買いの目的を「自社株への投資が、一番利益率が高いので実施する」と説明していたのを聞いたことが印象に残っています。

簡単な例で説明しましょう。

A企業が、余剰キャッシュを10億円持っていたとします。その使い道に、【1】設備投資、【2】借金返済、【3】自社株買い、【4】大口定期預金の四つの選択肢があったとします。

【1】設備投資のニーズなく、無理に投資しても投資利回りは2%しか期待できない

【2】借入金利は2%

【3】自社株の配当利回りは3%

【4】大口定期預金の利回りはメガ銀行で0.025%程度

この場合、自社株買いの利回りが一番高くなります。配当金は、税引き後利益から払われます。配当金を減らせば、税引き後で3%のリターンが得られます。税引き前では、4.5%程度の高い確定利回りが得られる計算となります。

このような場合に、財務戦略として、自社株買いを実施することが、会社にとって一番利益率の高い投資先となるわけです。米国企業は、そういうことを説明していたのです。

自社株買いのメリット、おおまかな計算

自社株買いを発表する企業が増えています。発表された自社株買いが、株主にどのくらいのメリットがあるか、おおよその見当をつける方法を、お教えします。

発表された自社株買いが、全て実行されるとした場合、発行済株式数が何%減るのか、見るとよいです。

具体例を見てみましょう。以下をご覧ください。

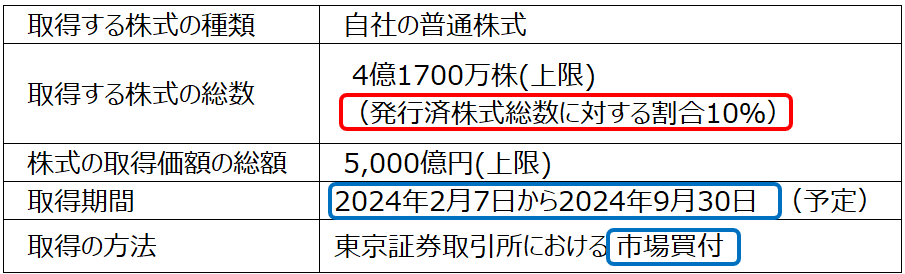

<2024年2月6日に発表された三菱商事(8058)の自社株買い概要>

ここで、一番注目していただきたいのは、私が赤で囲んだところ、「発行済株式総数に対する割合10%」です。上限株数を発表時の株価で買い付けると、発行済株式総数が、10%減少します。ということは、1株当たり利益が、おおむね11%増えるわけです。

PERなどの株価評価が変わらなければ、自社株買いで、1株当たり利益が11%増加し、株価が11%程度上がると期待できます。厳密に計算すると、もう少し異なる結果となりますが、ざっくりしたメリットの把握としては、上記でOKです。

三菱商事の株価はこの発表が出た翌日、2月7日に前日比9.7%上昇しました。自社株買いの理論上のメリット(約11%上昇)をほぼ一日で織り込んだ形となります。

次に注目していただきたいのが、青で囲んだ「取得期間」と「取得の方法」です。「2024年2月7日から2024年9月30日」まで、「市場買付」とされています。つまり、「半年くらいかけて、市場で買っていく」ということです。

自社株取得枠で表示される金額は、あくまでも上限であって、それを本当に全て買うか分かりません。株価が上昇し過ぎると、買わないこともあり得ます。

三菱商事は過去、公表した自社株買いをきっちり実施してきた経緯があるので、投資家の信頼があると考えられます。

(窪田 真之)

この記事に関連するニュース

-

60年間赤字ナシのオリックス【8591】株価は5年で95%上昇、5期ぶり最高益で自社株買い&増配も発表 今期も二ケタ増益を計画

Finasee / 2024年11月25日 6時0分

-

三菱UFJ・三井住友FG「買い」継続。金利上昇が追い風、二期連続の最高益(窪田真之)

トウシル / 2024年11月19日 8時0分

-

トランプ氏当選確実に、米大統領選。日経平均5万円、5年以内に達成と予想する理由(窪田真之)

トウシル / 2024年11月7日 8時0分

-

59歳で退職間際の会社員。退職金「2000万円」で不労所得がほしいのですが、株で「月3万円」を得るなら、いくら買う必要があるでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年10月30日 5時30分

-

知る人ぞ知る「INPEX」株価は5年で2倍、今後どうなる? 2四半期連続「上方修正」の今期、増配&自社株買いも実施 業績とリスクに迫る

Finasee / 2024年10月28日 6時0分

ランキング

-

1サンリオ株、三菱UFJや三井住友銀などが売却 約1335億円

ロイター / 2024年11月26日 16時58分

-

2【新NISA】50~60代から投資を始めるのは遅い?…メガバンク出身YouTuberが月1,000円ずつ投資した3つの銘柄「たった2年」で驚きの結果

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月26日 9時15分

-

3【解説】アマゾンに公正取引委員会が立ち入り検査 問題点は?

日テレNEWS NNN / 2024年11月26日 18時30分

-

4スーパー「オーケー」関西初出店 首都圏が地盤

共同通信 / 2024年11月26日 18時48分

-

5「会社がつらい」同期トップ入社の彼に起こった事 「発達障害グレーゾーン」の人たちの特徴とは?

東洋経済オンライン / 2024年11月26日 14時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください