日経平均5万円、5年以内に達成と予想する理由(窪田真之)

トウシル / 2024年6月4日 7時0分

日経平均5万円、5年以内に達成と予想する理由(窪田真之)

日経平均の下値リスクを短期的には警戒

3日の日経平均株価(225種)終値は前週末比435円高の3万8,923円でした。米国経済が堅調で、米国株が強いことを受けて、日本株も堅調に推移しています。

とはいえ、米インフレの収束が遅れ、米長期金利が高止まりしていることに警戒が強まっています。金利上昇を無視して、PER(株価収益率)水準を切り上げつつ上昇する米国株に、不安が高まっています。

日本のインフレ率も高まり、日本の長期金利にも上昇圧力がかかり始めています。日本のインフレ復活は、日本の企業業績に追い風ですが、それに伴う金利上昇が急過ぎると、株式市場にネガティブな影響を及ぼす可能性もあります。

日本株は割安で、長期的に上昇余地が大きいと考えていますが、短期的には日米の金利上昇を嫌気したショック安もあり得るので、警戒が必要と考えています。

日経平均は5年以内に5万円超えを予想

毎日のリポートでは、日経平均の短期的な見通しを書くことが多いのですが、短期的予想よりもっと重要なことは、今後4~5年の長期トレンドを考えることです。私は、日本株は割安で、中期的な上昇余地は大きいとしています。日経平均は、5年以内に5万円を超えると予想しています。

ただし、世界景気は循環します。世界景気の後退局面が5年以内には、1度あると考えるのが自然です。それがいつになるのか、予想することは困難です。いつになるか分からない世界景気後退を乗り越えて、日経平均は5年以内に5万円を超えると予想しています。

日本の株価、地価、物価、賃金は国際比較で「割安」

3日の日経平均は3万8,923円でした。ちょうど、バブル相場だった1989年の最高値(1989年12月29日の3万8,915円)と同水準にあります。この水準を見て、「バブルだ、もと来た道だ」と警鐘を鳴らす人もいます。私はそうは思いません。日本株は割安で、2029年までに日経平均は5万円を超えると予想しています。

日本株がバブル相場だった1989年と今では、日本企業の財務内容、収益力、ビジネスモデル、ガバナンスがまったく異なります。日本株のPER(株価収益率)・PBR(株価純資産倍率)は当時に比べて低く、配当利回りは高くなりました。日本株は当時と比べて、格段に割安になったと判断しています。

日本の株価、地価、物価、賃金は34年前、、国際的に比較して極めて「高い」水準にありました。東京の生活費は世界一高く、日本人の賃金は国際比較で極めて高いといわれていました。株価も不動産も、PERやイールド(利回り)で説明できない高値にありました。

今は、その逆です。株価、地価、物価、賃金は、国際的に比較して「割安」になっていると思います。割安な株価と、経営改革が評価されて、日経平均は5万円に向けて上昇すると予想しています。

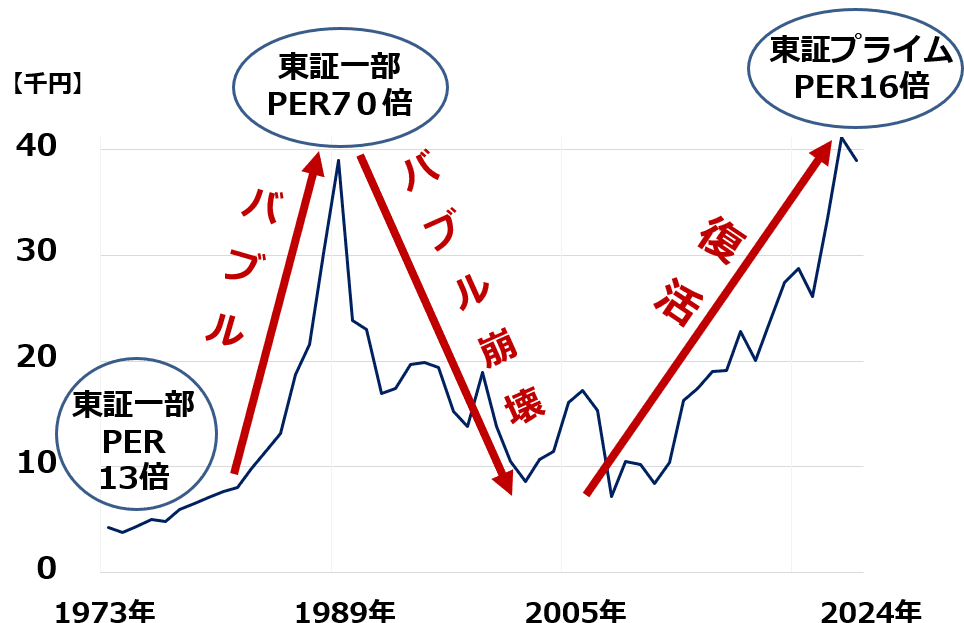

<日経平均(年次推移):1973~2024年>

1973年当時、日経平均は5,000円前後でした。東証一部のPERは約13倍でした。この時の日本株は「割安」でした。

ところが、その後、日経平均はどんどん上がり続け、1989年(平成元年)末に付けた3万8,915円の最高値は今年2月に更新されるまで30年以上も破られることはありませんでした。このバブル期の当時、東証一部のPERは約70倍まで上昇し、10~20倍が妥当と考える世界の常識をはるかに超えた「バブル」でした。

バブルは、平成に入ってから崩壊しました(1989年=平成元年)。ただし、「平成の構造改革」で復活した日本株は2009年以降、再び、上昇トレンドに戻りました。今、東証プライム市場の予想PERは約16倍に低下し、再び割安になったと判断しています。

私は「日本株は割安で長期的に良い買い場を迎えている」と考えていることをいつもお話ししています。ただし、割安な株を買えば、いつでも上昇するというわけではありません。世界景気の変動に伴って、世界景気敏感株である日本株は、外国人の売りや買いによって急落・急騰を繰り返します。

従って、リスク管理は大切です。時間分散しながら、日本株に投資していくことが、長期の資産形成に寄与すると考えています。

日経平均が2029年までに5万円を超えると予想する根拠

私は、平成の構造改革で投資価値が高くなった日本株は令和時代にさらに飛躍すると予想しています。日経平均は、5年以内に5万円を超えると予想しています。

EPS(1株当たり純利益)の増加が、日経平均の上昇をけん引すると予想しています。バブルではなく、企業価値の増加によって株価が上がっていくと予想しています。その根拠をお話しします。

まず、前提条件ですが、楽天証券経済研究所では5年後までに東京証券取引所上場企業のEPS(加重平均)が33.2%増加すると予想しています。年率平均5.9%の上昇を予想しています。それにより、TOPIX(東証株価指数)が5年で33.2%上昇、日経平均もそれに連動することを前提としています。

日経平均の現在の水準が約3万9,000円です。そこから33.2%上昇すると、5万1,948円となります。それが、5年以内に日経平均が5万円を超えると予想する理由です。

東証上場企業のEPSを増加させるドライバー

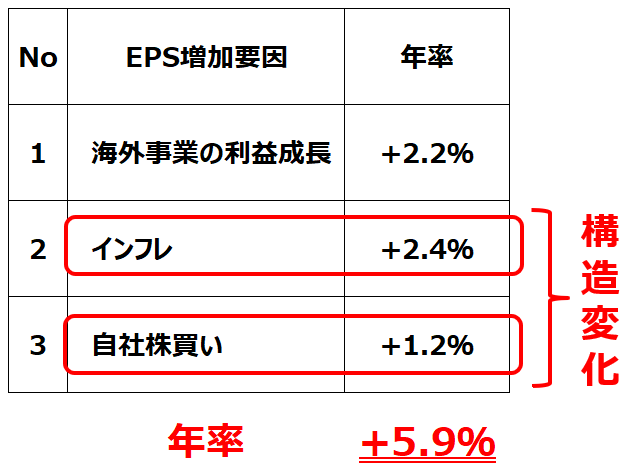

EPSを増加させるドライバーが三つあります。【1】海外での利益成長、【2】インフレ、【3】自社株買いです。この三つを合わせて、EPSは年率平均5.9%増加すると予想しています。それが5年続くと、EPSは33.2%増加します。

<東証上場企業のEPS増加要因>

【1】海外事業による利益成長:年率寄与度(予想)2.2%

「人口が減少する日本の株は魅力がない」という人がいます。もし、日本企業が日本国内だけでビジネスを行っているのならばその通りですが、実際には日本企業は人口が増加するアジアや米国などで幅広くビジネスを展開しています。これからも海外企業に対する巨額のM&A(合併と買収)を積極的に進めていくと思います。

日本企業の海外事業の成長が、東証上場企業のEPSを年率2.2%増加させると予想しています。

【2】インフレ(CPI(消費者物価指数)総合指数の上昇率):年率寄与度(予想)2.4%

日本のインフレ復活が、日本の企業業績・株価を上昇させる要因となります。日本企業は長年にわたり、ゼロ・インフレに苦しんできましたが、日本にも今後2%台のインフレが定着すると予想しています。インフレ定着は国民生活にとってネガティブですが、企業業績・株価にとっては干天の慈雨となります。

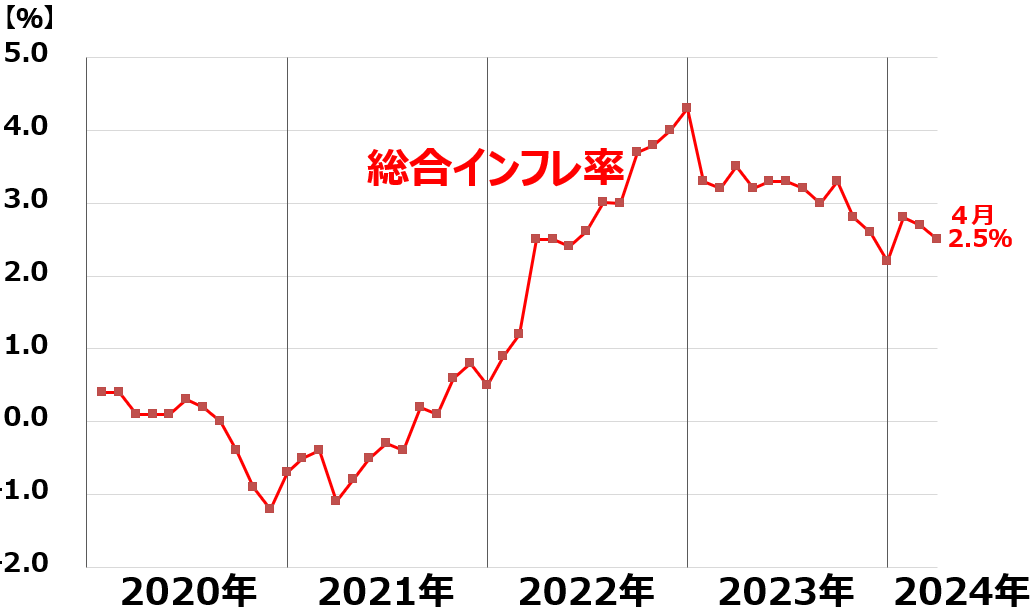

<日本の総合インフレ率(CPI総合指数の前年比上昇率)推移:2020年1月~2024年4月>

日本のインフレ率はエネルギー価格の上昇が一服したことで、2%台に低下していますが、中期的に年率2%台を維持すると予想しています。サービス価格が継続的に上昇すると予想しています。

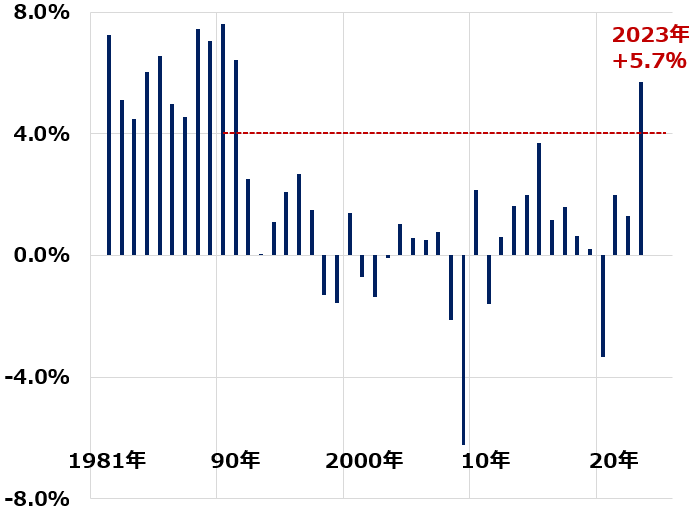

「インフレ率が高いとなぜ株が上がるの?」と今一つ理解できない方のために説明すると、「インフレ率が高くなると、企業の売上高が大きくなる→名目GDP(国内総生産)の伸びが高くなる→税収が過去最高に拡大する→株価も上がる」ということです。以下、名目GDPの伸び率が高まっていることをご覧ください。

<日本の名目GDP成長率:1981~2023年>

【3】自社株買い:年率寄与度1.2%

東証上場企業は、毎年約12兆円の自社株買いを実施すると予想しています。自社株買いによって、毎年EPSが約1.2%増加します。

12兆円は発行済み株式の時価の約1.2%に相当します。12兆円の自社株買いをすると、発行済み株式数が平均で約1.2%減少します。発行済み株式総数が約1.2%減少するので、利益総額が変わらないでも、EPSは約1.2%増加します。

日本企業は、米国企業に比べて、これまで自社株買いに積極的ではありませんでした。それは日米のカルチャーの違いもあります。

日本企業は、経営危機になったときでも従業員を解雇せずに生き延びられるように財務余力を残そうとする傾向があるからです。目いっぱい自社株買いをして株価を上昇させて、経営危機になったら簡単に破綻する米国企業とは異なります。そのカルチャーは簡単には変わらないと思います。

ただし、日本企業の財務的ゆとりがかなり大きくなったにもかかわらず、自社株買いをしないために株価低迷が続き、PBR1倍割れ企業が半数を超える状況が続いています。この現状を憂慮して、東証がPBR1倍割れ企業に対して株主価値改善策の開示・実施を要請したことが、話題になっています。

こうした変化を受けて、今後は日本企業でも年間12兆円くらいの自社株買いが行われるようになると予想しています。12兆円は控えめの見通しです。実際にはもっと自社株買いは増える可能性があります。

ただし、日本企業の経営者が経営危機に備えて財務余力を温存しようとするカルチャー自体は変わらないと思います。そういう中で、年間12兆円くらいの自社株買いと予想しました。

ここで一つ、極論をお話しします。日本の上場企業は、互いに株を持ち合う「株式持ち合い」をしています。米国経営者ならば、即座に持ち合い株式を全て売って自社株買いを行うと考えられます。日本企業の経営者が全て米国流経営に染まって、全ての企業が全ての持ち合い株式を売却して、自社株買いに充てるとどうなるでしょう。

持ち合い株式の比率は諸説ありますが、平均して2割あると仮定します。それが全て売却されて自社株買いに充てられると、日本企業の発行済み株式数は約2割減少し、利益総額が変わらないでも、1株当たり利益は25%上昇します。そうなると、日経平均は理論上25%上昇して、4万8,700円程度になります。

以上は極論です。現実には起こり得ないと思います。日本企業の経営者は、米国流の自社株買いはしないと思います。それでも、株価低迷が長期化している企業を中心に自社株買いは今後増加し、年間12兆円程度と予想しています。

▼著者おすすめのバックナンバー

2024年6月3日:日経平均、強弱材料で膠着。目先は下値を警戒(窪田真之)

2024年5月30日:「自社株買い」が継続的に日本株を上昇させる時代へ(窪田真之)

2024年5月23日:利回り3.4%、NTTの「買い」継続。高利回りの安定成長株として評価(窪田真之)

(窪田 真之)

この記事に関連するニュース

-

NYダウ最高値だが製造業は世界的に不振、年末対策は?(窪田真之)

トウシル / 2024年11月25日 8時0分

-

三菱UFJ・三井住友FG「買い」継続。金利上昇が追い風、二期連続の最高益(窪田真之)

トウシル / 2024年11月19日 8時0分

-

日経平均:上値を重くする四つの強弱材料を分析(窪田真之)

トウシル / 2024年11月18日 8時0分

-

トランプ氏当選確実に、米大統領選。日経平均5万円、5年以内に達成と予想する理由(窪田真之)

トウシル / 2024年11月7日 8時0分

-

与党大敗、日経平均どうなる?円安で株安、さらなる円安ある?(窪田真之)

トウシル / 2024年10月28日 8時0分

ランキング

-

1サンリオ株、三菱UFJや三井住友銀などが売却 約1335億円

ロイター / 2024年11月26日 16時58分

-

2【新NISA】50~60代から投資を始めるのは遅い?…メガバンク出身YouTuberが月1,000円ずつ投資した3つの銘柄「たった2年」で驚きの結果

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月26日 9時15分

-

3【解説】アマゾンに公正取引委員会が立ち入り検査 問題点は?

日テレNEWS NNN / 2024年11月26日 18時30分

-

4スーパー「オーケー」関西初出店 首都圏が地盤

共同通信 / 2024年11月26日 18時48分

-

5「会社がつらい」同期トップ入社の彼に起こった事 「発達障害グレーゾーン」の人たちの特徴とは?

東洋経済オンライン / 2024年11月26日 14時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください