自動車認証不正、景気回復シナリオに暗雲(愛宕伸康)

トウシル / 2024年6月5日 8時0分

自動車認証不正、景気回復シナリオに暗雲(愛宕伸康)

※このレポートは、YouTube動画で視聴いただくこともできます。

著者の愛宕 伸康が解説しています。以下のリンクよりご視聴ください。

「自動車認証不正、景気回復シナリオに暗雲」

自動車などの量産に必要な認証「型式認定」を巡り、トヨタ自動車、マツダ、ヤマハ発動機、ホンダ、スズキの5社、計38車種に不正行為が発覚しました。国土交通省はトヨタ、マツダ、ヤマハ発動機の現在生産している6車種について、安全性が基準を満たしているか確認できるまで出荷を停止するよう指示しており、回復が期待される4-6月期の鉱工業生産への影響が懸念されます。

以下では、今回の措置による鉱工業生産指数に与えるインパクトを、現時点で得られている情報を基にざっくり試算してみました。1-3月期の生産や消費に大きな影響を与えたダイハツ工業の例からも分かる通り、影響は決して小さなものではないようです。

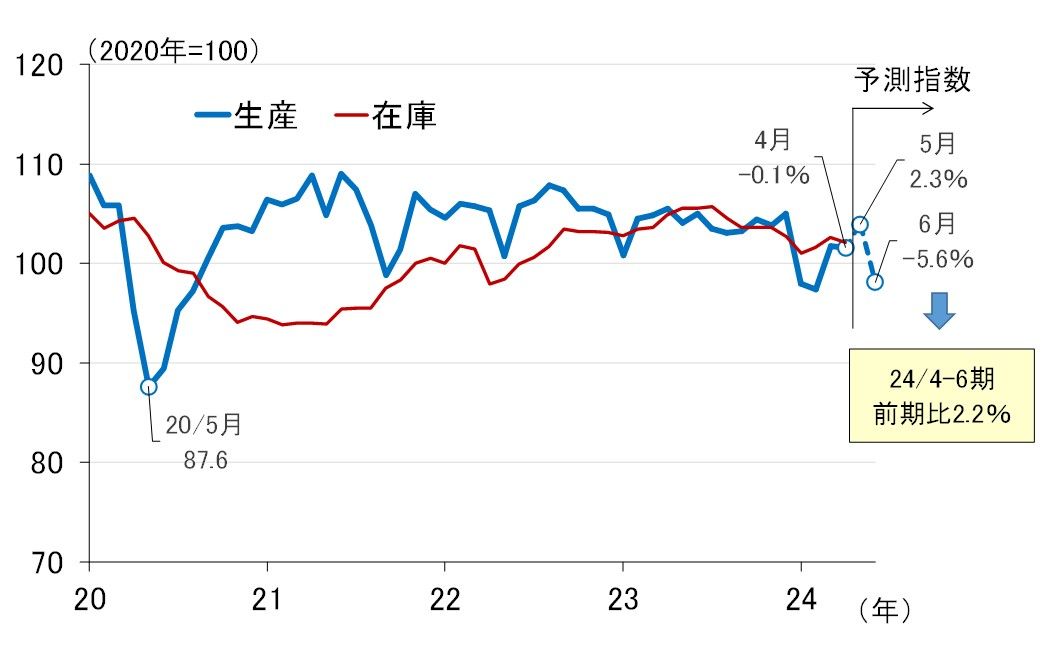

4月の鉱工業生産指数の結果と予測指数による4-6月期の見通し

最初に、経済産業省が5月31日に発表した4月の鉱工業生産指数から見ておきましょう。4月の生産は前月比マイナス0.1%と、2カ月ぶりに減少しました(図表1)。15%のウエートを占める輸送機械がマイナス1.1%と全体の足を引っ張りましたが、米航空機大手ボーイング社製の小型機の減産が響いたようです。

ただ、予測指数は5月6.9%の増加、統計上のバイアスを経産省が調整した補正値でも2.3%の増加が見込まれており、6月の予測指数とあわせると、4-6月期は前期比2.2%になることが想定されています。

図表1 鉱工業生産指数の動向

ちなみに、予測指数の6月の前月比マイナス5.6%が気になりますが、減少幅の大きい業種を見ると、「生産用機械工業」マイナス20.7%、「電子部品・デバイス工業」マイナス5.2%、「化学工業」マイナス7.8%です。問題の「輸送機械工業」は、5月が14.5%の大幅増となった後、6月はマイナス4.8%となっています。

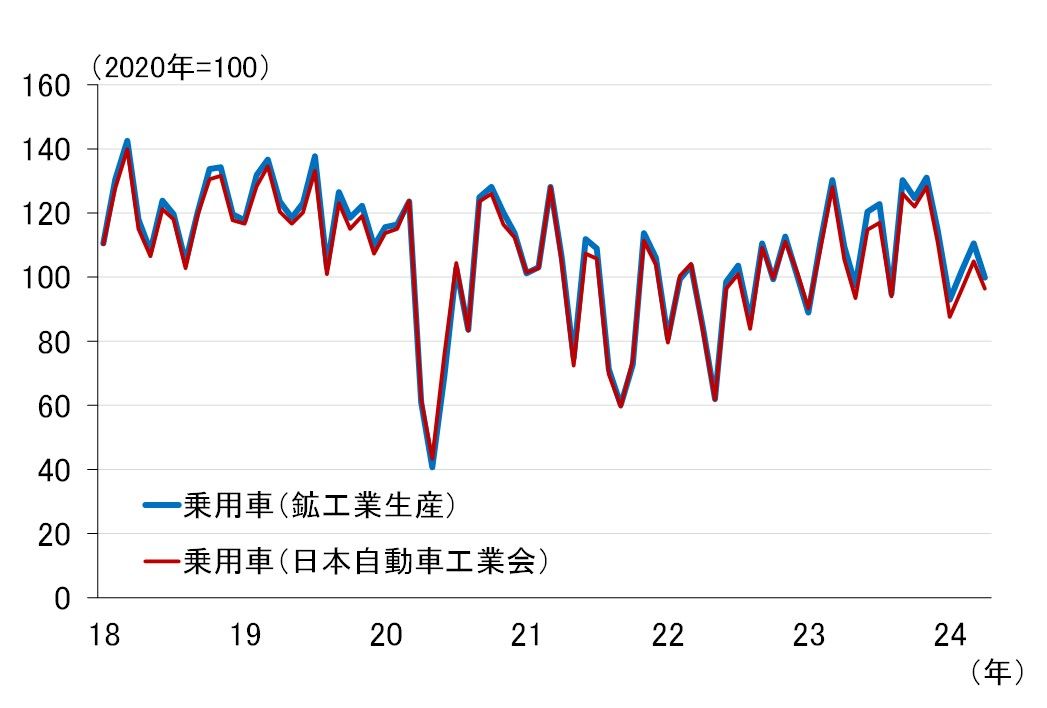

鉱工業生産指数の「乗用車」と日本自動車工業会の「乗用車」

以下では、図表1で見た4-6月期の前期比2.2%が、上述したトヨタ、マツダ、ヤマハ発動機の6車種(カローラフィールダー、カローラアクシオ、ヤリスクロス、MAZDA2、ロードスターRF、YZF-R1)の出荷(生産)停止によって、どの程度下振れるか試算します(二輪車のYZF-R1は台数が少ないため今回は捨象します)。

まず、日本自動車販売協会連合会が発表した4月のブランド別販売台数を見ると、ヤリスとカローラが2万6,000台程度、MAZDA2とロードスターが3,000台程度なので、ざっくり1カ月当たり3万台が6月から生産されないと仮定します。

生産台数は日本自動車工業会のデータを使います。日本自動車工業会が発表している「乗用車小計」の3月の生産台数は60.8万台、前年比マイナス18.1%です。これに対して鉱工業生産指数の「乗用車」(原系列)は前年比マイナス15.1%と、若干のズレはありますがほぼ同じように推移していることが確認できます(図表2)。

図表2 「乗用車」の生産台数

鉱工業生産指数の「乗用車」がどのくらい下振れるのか

試算にはこの日本自動車工業会の「乗用車」の生産台数を利用します。6月の生産台数を3万台減らしたときのインパクトを計算するには、まず鉱工業生産指数の予測指数を使って、日本自動車工業会の「乗用車」生産台数を6月まで延ばす必要があります。

そのために、まず、日本自動車工業会の「乗用車」生産台数の季節調整値を、鉱工業生産指数の季節指数を使って作成します。それを鉱工業生産の予測指数「輸送機械」を使って6月まで延ばした上で原系列に逆算し、日本自動車工業会の「乗用車」生産台数を6月まで算出しました。

その生産台数をベースに6月を3万台下振らせた上で、改めて季節調整をかければ、生産停止を加味した鉱工業生産指数「乗用車」の6月の値が試算できます。結果は図表3に示した通りです。6月の「乗用車」生産は、予測指数の前月比マイナス4.8%からマイナス9.4%へ、4.6%ポイント下振れる計算となりました。

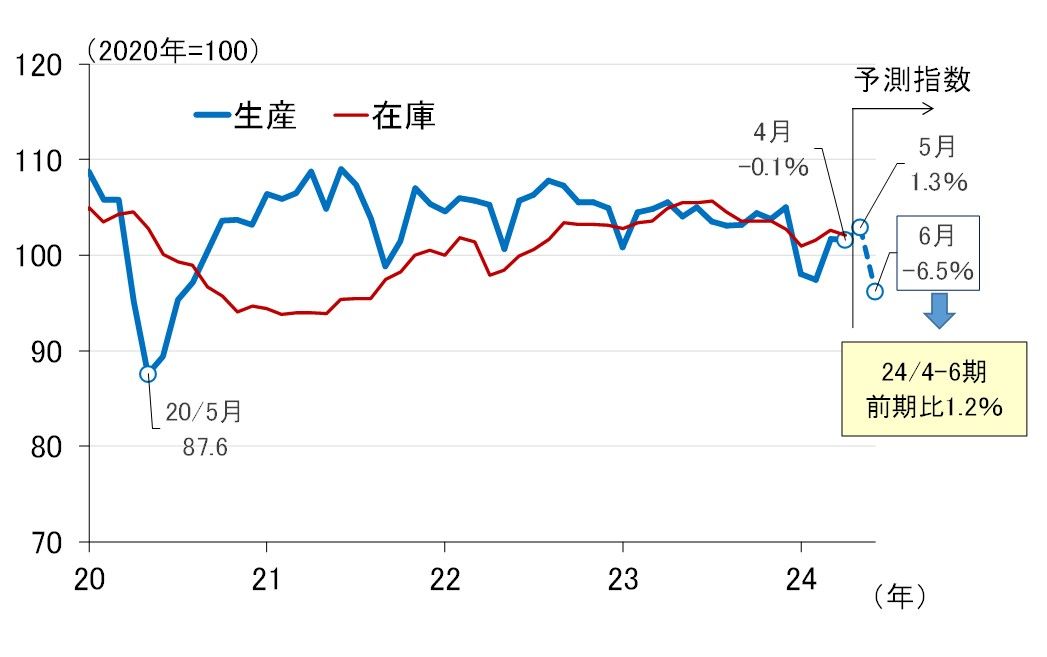

図表3 認証不正問題が「乗用車」生産に与える影響

4-6月期鉱工業生産は何とか前期比プラスを確保するが、7月利上げは難しい

問題は全体への波及です。鉱工業生産全体に占める「乗用車」のウエートは6.4%にしか過ぎず、上の結果を単純に織り込むだけでは本当の影響を見誤る可能性があります。ポイントは、5月の「実現率」と他業種への波及です。

実現率とは、ひと月前の予測値が実際どう実現したかを示す比率のことで、例えば4月のケースでいうと、先月の段階で前月比4.1%の増加が見込まれていたにもかかわらず実績は前月比1.4%増という結果になっており、この場合、実現率はその乖離(かいり)のマイナス2.7%ということになります(公表資料では誤差の関係でマイナス2.6%となっています)。

生産・出荷の過程で不測の事態が生じ、出荷がストップして製品が工場内に留め置かれたり、キャンセルが発生するようなことが起きれば、実現率のマイナス幅が拡大することになります。事実、ダイハツのケースでも、「輸送機械工業」の2024年2月の実現率はマイナス9.7%まで拡大しました。

以上を踏まえると、5月の実現率も大幅マイナスになる可能性があります。経済産業省の補正値(5月前月比2.3%)は、通常の実現率の下振れ傾向を織り込んでいると考えられますが、このたびの認証不正問題でさらに下振れる可能性が高いとみています。

また、他業種への波及に関しては、「車体・自動車部品」はもちろん、鉄鋼や非鉄といった素材業種、電子部品・デバイス、民生用電子機械などのIT関連業種まで、幅広い業種に波及することが考えられます。

現時点でこれらを全て的確に織り込むことは不可能ですが、ざっくり試算した結果が図表4になります。4-6月期の前期比は何とかプラスを確保できそうですが、出荷停止が7月まで長引くようなことになれば、7-9月期の前期比はマイナスになる可能性が高まります。

図表4 認証不正問題の鉱工業生産指数への影響

このように、日本銀行が想定する今秋にかけての景気回復シナリオに暗雲が垂れ込めてきたように思われます。市場では7月の金融政策決定会合(30~31日)で追加利上げが行われるとの見方が少なくありませんが、31日は6月鉱工業生産指数の発表日でもあります。

果たして生産が急落する姿を見て、日銀は追加利上げができるでしょうか。「データ次第」という朝日新聞による植田和男総裁のインタビュー(4月5日)の言葉を、今一度思い出す必要がありそうです。

(愛宕 伸康)

この記事に関連するニュース

ランキング

-

1サンリオ株、三菱UFJや三井住友銀などが売却 約1335億円

ロイター / 2024年11月26日 16時58分

-

2【新NISA】50~60代から投資を始めるのは遅い?…メガバンク出身YouTuberが月1,000円ずつ投資した3つの銘柄「たった2年」で驚きの結果

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月26日 9時15分

-

3【解説】アマゾンに公正取引委員会が立ち入り検査 問題点は?

日テレNEWS NNN / 2024年11月26日 18時30分

-

4スーパー「オーケー」関西初出店 首都圏が地盤

共同通信 / 2024年11月26日 18時48分

-

5「会社がつらい」同期トップ入社の彼に起こった事 「発達障害グレーゾーン」の人たちの特徴とは?

東洋経済オンライン / 2024年11月26日 14時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください