インド市場が乱高下した理由は?モディ首相は総選挙で続投へ!(香川睦)

トウシル / 2024年6月7日 7時0分

インド市場が乱高下した理由は?モディ首相は総選挙で続投へ!(香川睦)

米国市場ではS&P500が今年25回目となる最高値更新

米国市場では、7日発表の5月の雇用統計や11~12日に開催されるFOMC(米連邦公開市場委員会)への警戒感が拭えない中、「エヌビディア株効果」(年初来+147%)でS&P500種指数が今年25回目の最高値を更新。ナスダック総合指数も最高値を更新しました(5日)。

一方、インド市場の乱高下が目立ちました。4月19日~6月1日に実施された下院総選挙では、BJP(インド人民党)を中心とする与党連合の勝利とナレンドラ・モディ首相の政権3期入りが確実視され、3日は株式と債券と通貨ルピーの「トリプル高」がみられました。

ただ、期待されたほどの与党大勝とならなかったことで、今度は失望売りが先行。その後はモディ政権存続の安ど感で5日と6日に反発しました。

参考までに、図表1は過去10年の主要国株式市場のトータルリターン(総収益率:年率平均)をMSCI株価指数で比較したものです。

インド株式の年率平均リターンは+13.2%と米国株式や日本株式より高く、新興国株式全体や中国株式より優勢でした。2014年に就任したモディ首相が進めてきた構造改革(モディノミクス)がけん引し、インドは労働人口増勢による内需主導型の高度経済成長局面(人口ボーナス期)入りしているとされます。

「グローバル・サウスの雄」で「世界最大の民主主義国家」と呼ばれるインドでモディ首相の続投がほぼ決まり、直接投資(生産・販売拠点の拡充)や間接投資(株式・債券投資)の両面で海外資金が一段とインドに流入していくとみられます。

市場の短期的な需給悪化に伴う乱高下に一喜一憂せず、中長期の視点に立った成長期待に基づきインド株式への分散投資を続けていきたいと思います。

<図表1>インド株式は過去10年の長期総収益実績で優勢だった

「世界最大規模の民主選挙」で与党連合は過半数を維持

インドの総選挙は有権者総数が約9.7億人とされ「世界最大規模の民主選挙」と呼ばれます。4月19日から6週にわたり全国各地で7回投票が実施され、6月4日に開票結果が発表されました。

3日に報道された出口調査で与党(BJP)大勝が伝えられると株式、債券、通貨ルピーがともに急伸。株式ではセンセックス指数やニフティ指数が過去最高値を更新しました。ところが、4日に全543議席の当落が発表されBJPが5年前の選挙より議席を減らしたことが判明すると市場は一転急落しました。

結果的に、BJPを中心とする与党連合「国民民主同盟」が293議席を獲得して過半数以上の議席を確保し、モディ首相は4日に勝利宣言。「2047年までに先進国入りする」との目標をあらためて示しました。モディ氏が3期続けて首相を務めると、インド独立運動の指導者とされる初代首相のネール氏以来となります。

経済成長優先で見失われがちな「貧富格差」や「失業問題」などを訴えた野党勢力が盛り返した今回の選挙結果は、某国のような「一党独裁政治」ではなく、幅広い民意を取り入れる「議会制民主主義」が機能した事象として評価できると思われます。選挙結果判明後はモディ首相率いる与党連合の結束への期待が広がり、インド株式は5日に反発し6日も続伸しました。

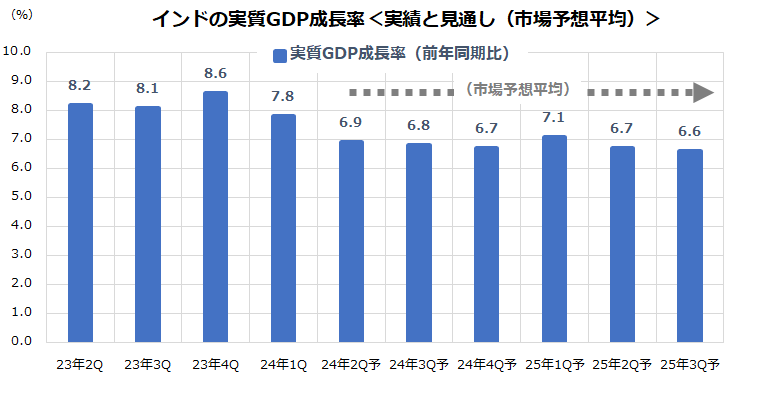

<図表2>インドの実質GDP成長率は高水準を維持する

図表2は、インドの四半期別・実質GDP(国内総生産)成長率(前年同期比)の実績と予想(市場予想平均)です。インド政府が5月31日に発表した2023年度(2023年4月~2024年3月)の実質GDP成長率は8.2%と政府による事前予測(7.6%)を上回りました。2024年1-3月期は7.8%に減速したものの、2024年度も2025年度も高成長率が見込まれています。

インドは労働人口の増勢に「メーク・イン・インディア」(製造業振興策)、「デジタル・インディア」(社会・経済のIT化)、インフラ整備の効果で高度経済成長が続き、IMF(国際通貨基金)はインドの名目GDP(ドル換算)が2025年に日本を、2027年にはドイツを抜き「世界3位」に浮上すると予想しています。

インド株式への分散投資戦略:想定しておきたいリスク要因

上記した成長期待を背景に、中長期視点でのインド株式の投資魅力は続くと考えられます。投資方法としては、インド株式に分散投資する各種インデックスファンドやアクティブファンド(追加型公募投資信託)の活用を比較検討していただければ良いと思います。

本稿では参考例として、インド経済の成長期待に沿う投資成果を目指すインデックス連動型ETF(上場投資信託)をご紹介します。

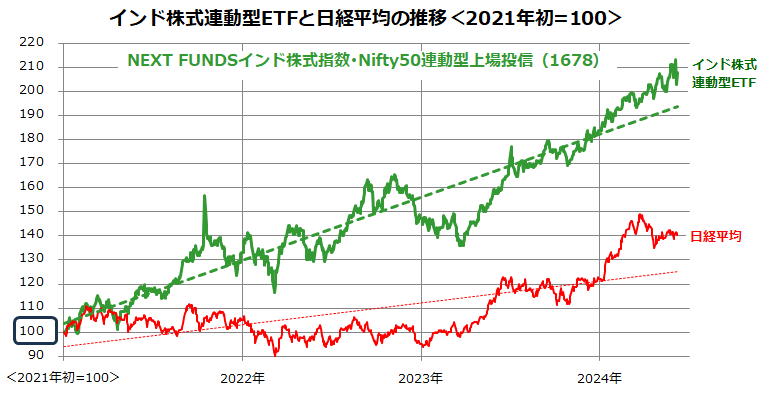

図表3は、2021年初を起点(100)とした「NEXT FUNDSインド株式指数・Nifty50連動型上場投信」(東証コード:1678)の取引価格(円)と日経平均株価の推移を比較したものです。

同ETF(運用時価総額:約674億円/管理・運用:野村アセットマネジメント)のパフォーマンスは、ニフティ50指数(インド市場の主要50銘柄で構成される)の堅調トレンドにインド通貨ルピーの対円相場堅調(為替差益)が加わり、日経平均よりも優勢でした。同ETFの取引価格は3日に最高値を更新した後は急落して5日と6日は反発しました。

<図表3>円建てのインド株式ETFは堅調トレンドを維持する見込み

インドや日本や米国も含めて地球上に「完璧な国(欠点のない市場)」はありません。そこで、インド市場を巡る短期および中長期のリスク(リターンのブレ)要因を下に記しました。

- 短期目線では、下院総選挙を受けた「モディ首相続投」というベスト・シナリオを織り込んだため、「出尽くし売り」(利益確定売り)がかさみ株式市場が下押しする可能性はある

- 与党がヒンズー至上主義であり、イスラム教徒などとの宗教対立が激化してテロが発生すると社会的・政治的な不確実性が高まり市場の懸念要因につながる可能性がある

- 憲法で禁じられている「カースト制」(古くからの身分制)は、教育機会や職業選択の壁として現存しているとされ、「貧富の格差是正」や「中間層の拡大」が遅れるリスクがある

- 隣国のパキスタンや中国との間の国境紛争が再発するリスクがある。最近では2022年12月にインド軍と中国軍が山岳部係争地帯で衝突し多数の負傷者が出る事件があった

- インドは農業大国であるが主要資源については輸入大国である。原油価格などエネルギー相場が上昇すると国内インフレや産業投入コストが上昇し経済的打撃を受けやすい

上記したリスク要因を踏まえても、相対的な経済成長期待が高いインド株式への長期分散投資を資産形成における「コア・サテライト戦略」(国際分散投資)のサテライト部分(新興国投資部分)に加えていくことは検討に値すると考えています。

▼著者おすすめのバックナンバー

2024年5月31日:米国株式にセルインメイの季節?6月のトランプリスクを警戒(香川睦)

2024年5月24日:米国株式が世界株式より優勢?好決算エヌビディアがけん引(香川睦)

2024年5月17日:S&P500が最高値を更新!米国株式の上値目途は?(香川睦)

(香川 睦)

この記事に関連するニュース

-

印マハラシュトラ州議会選、モディ首相の連合が勝利へ=地元TV

ロイター / 2024年11月25日 16時23分

-

2025年に向け「日本株の黄金の時間」がやって来る 今は日米とも「政策に資金を乗せる」ときだ

東洋経済オンライン / 2024年11月11日 9時30分

-

[大統領選挙速報]トランプ氏再選!米国株式は「ほんトラ」とどう向き合う?(香川睦)

トウシル / 2024年11月7日 15時25分

-

相場展望10月28日号 日本株: 石破政権は早晩に行き詰まり短命に 投機筋の株買いの追随は慎重に

財経新聞 / 2024年10月28日 12時44分

-

自民・公明は「過半数割れ」に 今後の日本株を見通す上での〈要点〉を整理【解説:三井住友DSアセットマネジメント・チーフマーケットストラテジスト】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年10月28日 11時20分

ランキング

-

1サンリオ株、三菱UFJや三井住友銀などが売却 約1335億円

ロイター / 2024年11月26日 16時58分

-

2【新NISA】50~60代から投資を始めるのは遅い?…メガバンク出身YouTuberが月1,000円ずつ投資した3つの銘柄「たった2年」で驚きの結果

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月26日 9時15分

-

3「牛丼500円時代」の幕開け なぜ吉野家は減速し、すき家が独走したのか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年11月26日 8時10分

-

4スーパー「オーケー」関西初出店 首都圏が地盤

共同通信 / 2024年11月26日 18時48分

-

5【解説】アマゾンに公正取引委員会が立ち入り検査 問題点は?

日テレNEWS NNN / 2024年11月26日 18時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください