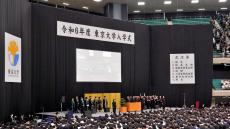

大学の「学費値上げ論争」が空転する日本の大問題 これからの日本の国立大学が果たすべき役割は?

東洋経済オンライン / 2024年6月27日 12時20分

国公立大学の学費値上げが問題になっています。筆者が先日の記事(安すぎる大学の学費により日本社会が失ったもの)で「国公立大学の学費を300万円に値上げするべき」と書いたところ、多くのメディアから取材や番組出演の依頼を受けました。

中でも興味深かったのが、東京大学の現役学生で値上げ反対運動をしているラッパーの法念さんとのABEMA「アベプラ」での討論でした(6月6日放映)。法念さんと筆者の主張は、それぞれ以下の通りです。

双方の主張が平行線をたどった理由

<法念さんの主張>

・ 大学という教育の場に、ビジネスの論理を持ち込むべきではない。

・ 大学教育を受けるのは、世界的に認められた権利である。

・ 大学のコストは国が負担し、授業料を無償にするべき。

<筆者の主張>

・ 大学の競争力=国家の競争力。財政基盤を強化し、競争力のある大学を作るべき。

・ コスト増は受益者である学生(や親)が負担するべき。

・ 安さだけが魅力の特徴ない大学は、淘汰も止むなし。

同じ問題について正反対の主張になったのは、2人が「大学の役割」についてまったく違った見方をしていることによるものでしょう。

法念さんは、大学を「教育の場」と位置づけています。一方、筆者は、教育にとどまらず研究、さらには研究成果を活用してベンチャービジネス育成に貢献する「国家の競争力の源泉」と考えています。

法念さんは、大学教育を受けるのは国民の権利なので、義務教育と同じく国が授業料を負担するべきと主張します。一方、筆者は、国による負担とは、大学とは無関係な一般国民に広く税負担を求めることであり、受益者負担の観点から不適切である、受益者である学生・親が負担するべきだ、と考えます。

ということで、40分の討論は平行線で終わりましたが、個人的には、改めて「大学とはいったい何なのだろうか?」という問題意識が大いに深まりました。

世界の国公立大学と私立大学のバランスは?

今後の日本の大学のあり方について考える前に、世界の状況を確認しましょう。下の表は、主要国の国公立大学と私立大学の学生数の割合です。

(※外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください)

学生数で見るならば、各国の大学教育を担う国公立大学と私立大学のバランスは、以下の3タイプに分けることができます。

この記事に関連するニュース

ランキング

-

1「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

2ソニー宮城拠点、250人削減=ブルーレイ、生産縮小

時事通信 / 2024年6月29日 15時49分

-

3関東「気動車王国」の離れ小島路線が面白い! 不思議な“右ハンドル”車両 3駅の路線に“スゴイ密度”であるものとは?

乗りものニュース / 2024年6月29日 15時12分

-

4あおり運転被害72.5%に増加…チューリッヒ保険調査

レスポンス / 2024年6月29日 16時0分

-

5作文は「理系だと苦手」「文系が得意」という大誤解 算数が得意な子は大概「作文もうまい」納得理由

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時0分

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください