『100年ごはん』 大林監督が描く、未来の食卓へのラブレター

Woman.excite / 2015年9月11日 15時0分

100年後の私たちの食べものって、どうなっているの? 大林千茱萸(おおばやし・ちぐみ)監督の映画『100年ごはん』は、そんな不安や疑問に、ある答えを提示してくれます。先日、銀座で行われたホールフード協会主催(タカコナカムラさん主宰)の映画上映会では、 “奇跡のリンゴ” で知られる農業家の木村秋則さんも駆けつけ、未来の食について熱く語ってくださいました。

木村さんが伝えようとしていること、映画『100年ごはん』のこと、大林監督とタカコナカムラさんのトークショーなど、イベントの内容とともにご紹介します。

木村秋則さんが語る「土と、愛情が育むほんものの食」

「すべての農作物は、太陽、水、土、そして愛情が必要なんです。愛情は見えないかもしれない、でもこれが一番大事なんです」

何度も挫折を繰り返しながら、自然栽培によるリンゴを生み出した木村秋則さんの言葉には、ズシリと響く重みがありました。農薬や除草剤、化学肥料を使わない果樹の生産は不可能と言われながらも、さまざまな困難を乗り越え成し遂げた木村さん。その夢の実現の秘密は、土にありました。

「雑草があるから、土ができているんだ。それに気づくのに6年かかりました」

雑草によって土は夏の間も適温を保ち、冬は腐葉土となってフカフカになる。大豆を一緒に植えることで土中の微生物が育つ、そんな自然のままの土のサイクルが、りんごを育ててきたといいます。

また木村さんが昔ながらの農法にこだわるのには、理由がありました。

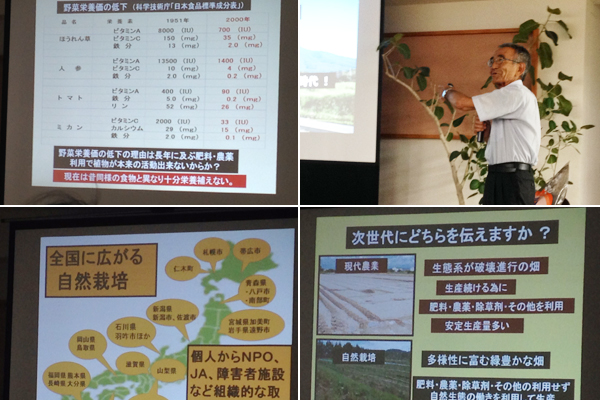

「農薬や化学肥料に頼って作る現代の作物は、栄養価も下がっているのです。科学技術庁の『日本食品標準成分表』でもそれは明らかです。たとえば1951年と2000年で比較すると、ほうれん草のビタミンAは8,000IUだったのが、約50年後には700IU、1/10以下に。ミカンのビタミンCは、2,000IUから33IUに。

私たちは昔のように食物から栄養を摂ることが難しくなっているんですね。これは大変なことです」

今、私たちがやるべきは「次世代に伝える畑を作ること」だと木村さん。

大分県臼杵市の、土からはじまる畑づくり

木村さんの奇跡が、少しずつ全国に拡がりをみせているなか、大分県の臼杵(うすき)市では、次世代の畑のための土づくりが行われています。無化学合成農薬・無化学肥料の野菜作りを推進するため、2010年から元気な土づくりを始めたのです。

映画『100年ごはん』は、その過程を描いたドキュメンタリー映画です。「健康な土で育った “ほんまもん農作物” を、未来の子供たちのために作っていきたい」という市をあげての情熱が、さまざまな人たちを動かしていきます。※「ほんまもん農作物」=臼杵市で認定している農産物の認定制度

上映方法が実にオリジナルで、【映画を観て + 共に食事をし + 語り合い + 土に触る】という、五感で体験する上映会を、全国100カ所近くで行っています。

©beeboys -Fotolia.com

100年後の未来も、おいしいごはんが食べられるのかな?

あの大林宣彦監督の長女で、料理家でもある大林千茱萸(おおばやしちぐみ)監督が、映画撮影を開始したのは2009年。自ら汗を流してほんものの野菜作りに奔走する前市長からのラブコールに応え、監督することを決めたそう。映画は4年がかりで、120時間の撮影を経て完成されました。

左:大林千茱萸(おおばやしちぐみ)監督

右:大林監督の著書「未来へつなぐ食のバトン ~ 映画『100年ごはん』が伝える農業のいま」 (ちくまプリマー新書)

映画では、臼杵市役所、市民、教育委員会、給食センター、農協、有機JAS認定機関、加工業者、飲食業者、実際に土を耕す生産者、野菜を買う消費者、そして野菜を食べる子供たち…取り組みの経過とともに、それぞれの日常で少しずつ変化していく人たちが登場します。そしてリアルなドキュメンタリーと同時平行で、現在の「ワタシ」と、100年後の未来の「アナタ」がファンタジーのように言葉を交わし、私たちにいくつもの疑問を投げかけます。

はたして100年後の未来も、おいしいごはんが食べられるのかな? と。

©Kati Molin -Fotolia.com

農薬のこと、気候変動、農家の担い手減少と食料自給率の問題など、いま、私たちの食にまつわる不安はいろいろ。だからこそ、100年後の未来のために、いまからできることを始めなくては。そんなことを考えてしまいます。

「映画にさまざまな立場の人が登場するのは、ご覧になった皆さんの立場に寄り添い、他人事ではなく、“自分事”として捉えてもらえたら…という想いから。これから私たちは未来ために何をどう選択していけばいいのか? 臼杵市の例を描いていますが、各地でこうした力強い動きが始まっていることを知って欲しいのです。

『はじめの1歩は100歩分!』がこの映画のキーワードなのですが、まずは “知ること” が “はじめの1歩” 。そして映像の行間にある “何か” を感じて、皆さんが暮らしを考えるきっかけとしていただけたら嬉しいです」(大林千茱萸監督)

左:大林千茱萸(おおばやしちぐみ)監督 右:ホールフード協会 タカコナカムラさん)

「食だけでなく、食と暮らし、環境まで広い視野で考えて欲しいとの気持ちから活動を続ける私たち。この映画には、まさに同じテーマが描かれていると共感しました。ぜひこの機会に、これからの食のあり方について関心を持っていただけたら」(ホールフード協会 タカコナカムラさん)

ホールフード協会 タカコナカムラさん

映画鑑賞のあとは、ホールフード協会 タカコナカムラさんによるオーガニックフードをつまみながら、参加者みんなで意見交換しながら交流も。五感で楽しみ、感じるイベントとなりました。

映画『100年ごはん』の予告編はこちら。全国各地で、自主上映会が開催されています。開催情報および予告編はHPにて。http://100nengohan.com

映画『100年ごはん』

【プロフィール】

木村秋則(きむらあきのり)

1949年、青森県中津軽郡岩木町生まれ。木村興農社社長。弘前実業高校卒。川崎市のメーカーに集団就職するが、「農業を手伝ってほしい」という父の説得により、1年半で退職する。1971年から家業のリンゴ栽培を中心に農業に従事。農薬で家族が健康を害したことをきっかけに無農薬・無肥料栽培を模索する。10年近く無収穫、無収入になるなど苦難の道を歩みながら、ついに無農薬・無肥料のリンゴ栽培に成功し「奇跡のリンゴ」と呼ばれている。現在はリンゴ栽培のかたわら、全国、海外で農業指導を続けている。http://www.akinorikimura.net/

大林千茱萸(おおばやしちぐみ)

東京都生まれ。「天皇の料理番」元宮内庁東宮御所大膳課主厨・渡辺誠氏に師事し、料理家としても活躍。西洋食作法講師・ホットサンド倶楽部主催と様々な肩書きを持つ。11歳で『ハウス/HOUSE』(1977)原案。14歳より映画感想家として、文筆業開始。大林宣彦監督作品では、メイキングや音楽コーディネートなどを担当。AKB48の「So long!」(2013) MVでは数エピソードの脚本・演出を行う。うえだ城下町映画祭自主制作映画コンテストでは審査員を務める。本作が単独監督初デビュー作品となる。著者に「ホットサンドレシピ100」(シンコーミュージック刊)、責任編集本には「リュック・ベッソン」(キネマ旬報社刊)など。大林千茱萸 Facebookページ

タカコナカムラ

日本CI協会リマ・クッキングで桜沢里真にマクロビオティック料理を師事。渡米。全米を遊学後、Whole Foodの概念に出会う。2003年東京・表参道にて「Brown Rice Café」のメニュープロデュース。2006年7月独立後、食と暮らしと環境をまるごと学ぶ、「タカコ・ナカムラWhole Foodスクール」を開校。「塩麹」「50℃洗い」のブームの火付け役としてテレビ雑誌で活躍。2013年「ベジブロスをはじめよう」(角川マガジンズ)をきっかけに、「ベジブロス」ブームを起こしている。食と暮らしと環境を次の世代へバトンを渡す活動として、2008年5月「ホールフード協会」も設立。一般社団法人ホールフード協会代表理事。近著は『AGEためないレシピ』(パンローリング)など話題の著書多数。http://wholefoodschool.com/

(東ミチヨ)

外部リンク

この記事に関連するニュース

ランキング

-

1父親と“彼女の母親”がまさかの…両家顔合わせの食事会で二人が「固まった」ワケ

日刊SPA! / 2024年7月24日 15時54分

-

2トヨタの新型「ランドク“ルーミー”」初公開!? 全長3.7m級「ハイトワゴン」を“ランクル化”!? まさかの「顔面刷新モデル」2025年登場へ

くるまのニュース / 2024年7月23日 11時50分

-

3ダニ繁殖シーズン到来…アレルギー持ちや痒くてたまらない人はカーペットと畳に注意

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年7月24日 9時26分

-

4いい加減にして!何でももらってくる“自称・節約上手”の母のせいで衝撃の事件が…

女子SPA! / 2024年7月24日 8時47分

-

5【520円お得】ケンタッキー「観戦バーレル」本日7月24日から期間限定発売! SNS「絶対に買う」の声

オトナンサー / 2024年7月24日 12時40分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください