「ワンマン上司には何を言っても無駄」が“大きな誤解”である理由【ポリヴェーガル理論】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月19日 8時0分

(※写真はイメージです/PIXTA)

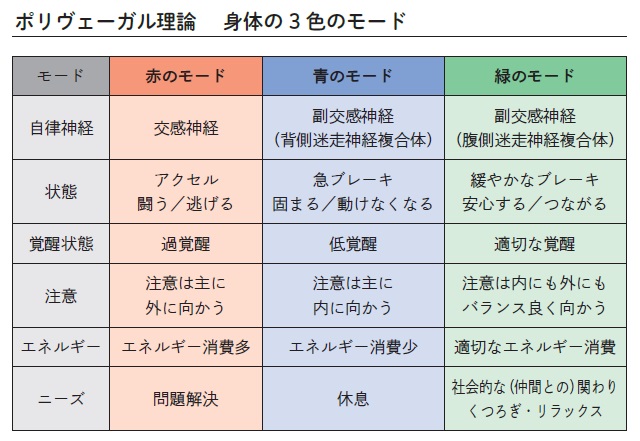

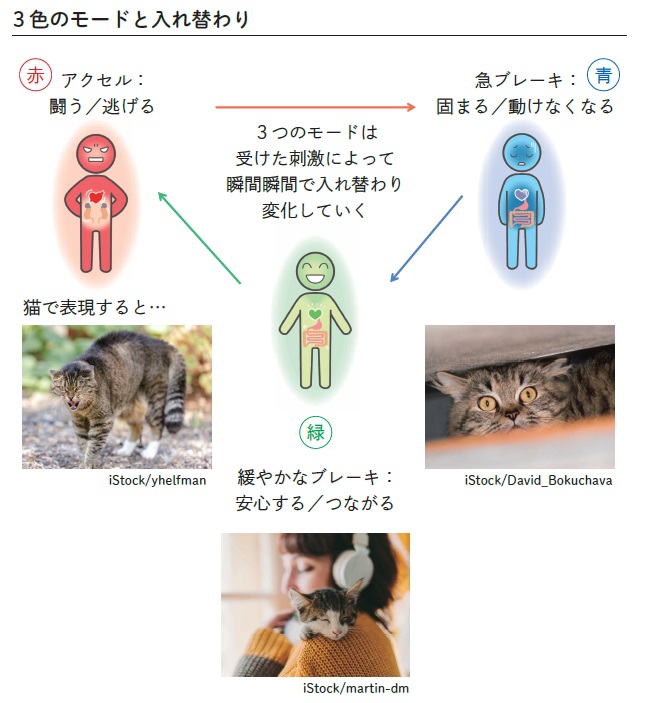

トラウマケアなどに使われている自律神経の学説「ポリヴェーガル理論」は、自分や他者のマネジメントを推し進める上でも非常に有用です。同理論では自律神経の状態を「3つ」に整理しています。この考え方を用いて自分やメンバーの心身がどの“モード”にあるかを観察し、受け入れること。この習慣が、マネジャーの負荷を軽減しつつチームで成果を上げていくことに役立ちます。白井剛司氏の著書『部下との対話が上手なマネジャーは観察から始める』(八谷隆之氏・吉里恒昭氏監修、日本能率協会マネジメントセンター)より一部を抜粋し、見ていきましょう。

部下の何気ない発言にイラッ…。“マネジメント能力が高い人”の対応はどれ?⇒「脳内で怒る/我慢する/自分、イライラしてるなあと考える」【ポリヴェーガル理論】

「他人の話を聞き入れない」のは、性格ではなく“身体の反応”

~自律神経の状態を「3色のモード」で捉えれば、「内面で起こっている状況」がわかる

◆赤のモード:「自分が動くことによって、目の前の相手や状況をコントロールし、自分の何かを守り安心したい」赤のモードがビジネスシーンのどんなケースで出てきやすいのかや、同様の状態に陥ったときに取るべき対処について触れておきます。当事者たちの状況は性格的な原因ではない、身体から来ている反応と見てみること。何かを「守りたい」、「安心したい」というニーズがあること。そのうえで、本人としてはまず「気づくこと」、他者の場合は「一緒になって気づくこと(=聴いてあげること)」が大切であることを意識して読んでみてください。

〈状況〉はあくまで1つの解釈であり、別の見方や見立てもありますが、例としてご自身やメンバーを観察し調整するうえでのヒントになれば幸いです。

身近なところにある「赤のモード」の具体例

◆ケース:組織で業務上の問題が起きた際、部下からの対応策の提案やアイデアを受け入れず、自身の意見を押し通すマネジャーの状態〈状況〉

このようなマネジャーは、問題をなんとかしたい、なんとか問題から回避したいという、闘うと逃げるの両面の反応の中にいることが多いでしょう。早く心配ごとをなくしたい(逃げる)気持ちが立ち上がって周囲の意見が聞けなくなったり、切迫した場面になると自分が必要とする情報のみを求めて固執する傾向が強まります。不安や怒りといった感情に気づけていないままに話を始め、状況や人をコントロールしよう(闘う)という敵対的反応(攻撃的な発言、表情、身ぶり)が現れて、周囲も距離を置きたがるようになるかもしれません。周囲は何を言っても無駄だと主体性を放棄して「言われるとおりに動きます」と、「静観」「静かな抵抗」「できるだけ関わらない」といった態度に入っていくかもしれません(これらも赤のモードの反応の一種)。

マネジャーに保身の気持ちがあり、それが漏れ伝われば、メンバーから信頼を失う可能性もあります。身体のモードは伝播するため、マネジャーが赤でいるとメンバーも赤になってしまいます。自分の状態を観察して受け入れて、メンバーの皆と一緒に難局を乗り越えようという姿勢(緑のモード)に持っていくことが鍵となります。

〈自己観察と対応〉

【気づく】

まずは自分の状態に気づくこと。赤のモードであること、闘う/逃げるの両面があることに気づきます。呼吸の浅さや早さ、不安や怒りの感情、攻撃的な思考や、状況が悪化したときの想像やストーリーがあれば、それらも自覚します。

【経験・調整する】

事態を収拾したい焦りの思考や感情があるので、呼吸や身体のどこかに注意を向けて観察をします。休憩時間を取って1人で行うのもよいでしょう。1人の時間で自分は「何を守りたいのか?」「何から安心したいのか?」を考え、そういった考えがあることを自分で認めます(受け入れる)。そうすると心身の状態の静まりを感じたり、気持ちの高ぶりの変化が感じられるかもしれません。

【行動する】

思い浮かんだことを受け入れ、メンバーと状況把握をし、打開策について話し合います。その際、いつも以上に聴く時間を多くしたり、話す間にわずかな時間でもよいので間を開けてから話し始めるように意識してみます。緊急時ではあるものの、できるだけ心を落ち着かせ(緑のモードにいることを意識して)皆で解決策を探すような体験にしていくよう心がけます。聴くときは可能な限りメンバーの話や気持ちなどを対象にして、集中して聴きます。

マネジャーの「自分の内面の状態を受け入れる」体験は周囲に対しても気持ちの余裕を与え、周囲も自由に発言しやすくなります。やや耳障りな発言も出てくるかもしれませんが、メンバーの主体性が戻り、建設的な話し合いにつながります。

【著者】白井 剛司

株式会社ロッカン 代表

IMA MBSR(マインドフルネスストレス低減法)認定講師

Transform LLC. セルフマネジメント認定講師

【監修】

八谷 隆之 株式会社D・M・W 代表、作業療法士

吉里 恒昭 株式会社D・M・W 理事、臨床心理士

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

疲れている人はチェックして。本来の自分に近づく「本当の休み方」の話。

東京バーゲンマニア / 2024年5月17日 6時0分

-

部下のやる気を削ぎ、離職させてしまう…デキる上司ほどやらかす"最適なアドバイス"で部下を潰すセリフ

プレジデントオンライン / 2024年5月14日 7時15分

-

マネジメントの新潮流 「観察」から始めるこれからのチームづくり(実践編)

PR TIMES / 2024年5月9日 17時40分

-

「仕事がつらい」モードを切り替える正しい休み方 「闘う」でも「逃げる」でもない第3の選択肢

東洋経済オンライン / 2024年5月6日 9時0分

-

部下の何気ない発言にイラッ…。“マネジメント能力が高い人”の対応はどれ?⇒「脳内で怒る/我慢する/自分、イライラしてるなあと考える」【ポリヴェーガル理論】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月5日 11時0分

ランキング

-

1ガスト、大人のお子様ランチプレートがおつまみとして素晴らしすぎた<チェーン店ひとり酒>

日刊SPA! / 2024年6月2日 15時52分

-

2「餃子の王将」この2年で4度目の値上げを発表。それでもお客が離れない“2つの理由”

女子SPA! / 2024年6月1日 8時46分

-

3テレビの電源を「本体の主電源」で消すと故障の原因になるってホントですか? 【専門家が回答】

オールアバウト / 2024年6月2日 20時35分

-

4関東撤退から半年 東京に復活した「東京チカラめし」、なぜ新店舗が庁舎内に?

ねとらぼ / 2024年6月2日 12時0分

-

5ワークマンとダイソーの「EVAサンダル」を比べてみた ボリュームのある“ふわもこ”サンダル、違いは?

Fav-Log by ITmedia / 2024年6月1日 8時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください