コロナを診ない病院のせいで、地域の救急病院が崩壊寸前に…「誠実な病院」ほど苦しむ仕組みでいいのか

プレジデントオンライン / 2022年6月21日 10時15分

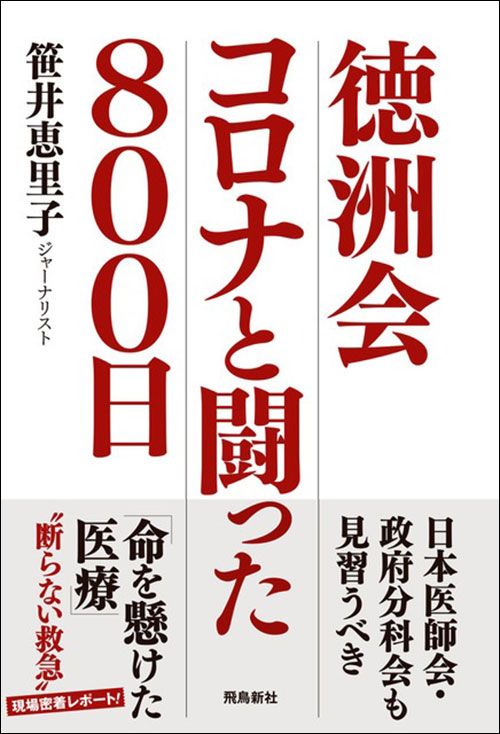

※本稿は、笹井恵里子『徳洲会 コロナと闘った800日』(飛鳥新社)の一部を再編集したものです。

■「終わりが見えない」というかつてない状況

「救急医療で忙しいのは当たり前。だからどんなに患者さんが来ても、難しい症例があっても、それで疲れることはない」

湘南鎌倉総合病院ERの関根一朗の言葉だ。

だが、2022年3月に同院に取材に行くと、皆が疲れていた。あれほど生き生きと働いていた彼らが、光を失っているように見えた。関根は医師になって12年目、初めて追い詰められたと打ち明ける。

「毎年、ゴールデンウィークや年末年始はめちゃくちゃ忙しくなるけれど、終わりが見えているからそんなに疲れない。でも今年に入ってから、かつてないほどの疲弊を生んだのは、終わりが見えない中で忙しさが続いたからだと思う。

2リットルのペットボトルの水も少しの間なら持てるけど、数時間、何日も持ち続け、いつ下ろしていいかわからなくなったら、手が麻痺するでしょう。そんな感じで皆が麻痺して、自分だけじゃなく、疲弊した仲間を見るのがつらかった」

■「ずっと160%で走り続けろと言っているようなもの」

同院救命センター長の山上浩も、ERで働く皆に負荷を強いることにやりきれなさを感じていた。

「これまでは連休中やその前後に混むことがわかっているので、そこの人数が多くなるようにシフトを組んでいたんです。ところが今年に入ってからは常に、過去最大の救急搬送が続いていました。だから普通のシフトで、今まで以上の労働負荷を続けるしかありませんでした。ずっと160%で走り続けろと言っているようなものです」

同院だけではない。全国の徳洲会病院の救急医療現場が大混乱に陥った。そして疲弊していった。コロナが直接の“原因”ではない。コロナが“きっかけ”で患者数が増え続けた。また、あちこちの医療機関が院内クラスターによって新規の患者受け入れを閉鎖してしまった。その結果、「断らない現場」は大きな波に呑み込まれ、パンクしてしまったのだ。

■「気が抜けてます笑」嘘のように静かだったのが…

その半年前、2021年秋は第5波における感染者数が嘘のように終息し、静かな日々だった。

夏から続いていた緊急事態宣言、まん延防止等重点措置が10月1日にすべて解除された後も感染者数は増えることなく、その後11月になっても増加の傾向はみられなかった。国立感染症研究所は11月9日、「全国の新規感染者数は今週先週比が0.76と減少が継続し、直近の1週間では10万人あたり約1と、昨年の夏以降で最も低い水準が続いている」「重症者数は昨年(2020年)の秋以降で最も低い水準」と報告している。

その頃の湘南鎌倉総合病院コロナ臨時病棟の責任者・小山洋史からのメールが残っている。現在の心境を問うと、〈気が抜けてます笑〉とあった。180床を有する臨時病棟においても入院患者が数人、「最少で1人」という日々が続いていた。コロナ発生から1年半以上、張りつめていた緊張の糸がこの時切れたのだと思う。誰もが、もうコロナは終わったのではないかと感じていた。

■10万人を超える大爆発に

ところが、11月9日に採取された検体から新たな変異株が見つかり、WHOはそれを同月26日に最も警戒レベルの高い「懸念される変異株(VOC)」に指定した。WHOのVOC指定は5つめで、アルファ、ベータ、ガンマ、国内第5波主流のデルタ、そして新たな変異株はオミクロンと名付けられた。日本では同月30日にナミビアから成田空港に到着した30代男性の「オミクロン株」への感染が判明。徐々にコロナは、オミクロン株が主流になっていった。それでも12月までは現場はまだ落ち着いていたのだ。

本格的な感染爆発は、2022年が明けてからだった。

1月18日には全国で新規感染者が3万人を超え、2月3日には初めて10万人を上回った。第5波の「4倍」である。

■他院から怒鳴られても、なぜ断らないか

「なんでベッドがないのに、患者をとるんだよ!」

湘南鎌倉総合病院ERで働く救急救命士は他院の医師からそう怒鳴られた。転院搬送の交渉を行っている時のことだった。

同院ERで診断と初期治療を行い、軽症患者などは他所へ転院する――この姿勢を他の医療機関から批判されることはしばしばある。

私が同院についての記事をオンラインで発表した際も、「受け入れても、他に転院させるんだから意味がない」「転院させるのに、受け入れるのって意味あるの?」という一般の方のコメントが並んだ。

それは救急医療を“断られたことがない人”の感想だ。

自分や家族の命に危機が迫った時、まずは救急の医師に診てほしいと誰しも思うはずだ。その時、1分1秒がどれほど長く感じるか。私にもそういった経験がある。

■順番が来る前に死んでしまうのではないか

現在16歳の娘がまだ1歳を超えたばかりの2007年、高熱が続いたことがあった。近所の小児科を何度も受診したが、「風邪」という診立てで、医師は娘の胸に聴診器をあてても「異常はない」と言う。しかし数日経った時、だんだん衰弱していく娘を見て、これはおかしいと思った。タクシーで東京都内の救命救急医療センターに向かった。

日中だったが、外来は具合の悪そうな人で埋め尽くされ、椅子に座ることもできない。受付からは「2時間待ち」と言われた。今では多くの病院で行われているトリアージがなく、“とりあえず診てもらう”こともできない。診察を待っている間、娘は呼びかけにも徐々に反応しなくなり、やがて私の腕の中でぐったりとしていった。

娘を抱っこしたまま、受付の女性に「なんとか早く診てもらえないか」と必死に訴えた。

だがその女性は、「そうは言っても順番ですから……」と困惑気味に言う。このまま子どもが死んでしまうのではないかという恐怖感でいっぱいだった。

2時間後、ようやく娘の診察が行われ、その時のサチュレーションは83%。値を見た瞬間、医師と看護師が青ざめたのがわかった。結局そこの病院はベッドが満床だったため、すぐに救急車で別の病院に転院搬送された。転院先で、娘は細気管支炎という病を発症しており、すぐに人工呼吸器が必要な状態であること、脳に障害が残る可能性を指摘された。

■「ベッドがある病院でしっかり診る」ことも正しいが…

それから12日間、集中治療室に入院となった。酸素テントに横たわる小さな身体を見つめながら、なぜもっと早く診てくれなかったのか、と私は涙を流し続けた。

あれから15年経った今、娘は幸いにも後遺症は残らず、普通の高校生活を送っている。

だが、いまだに「たらいまわし」という言葉を聞くと、心が反応してしまう。救急車にのるその患者は大丈夫だろうか、と心配になる。軽症か重症かは傍目(はため)にはわからない。だから医療を求める人が、まずは医師による「診断と初期治療」を受けられる環境を整備してほしいと願う。

それを着実に実行してきた湘南鎌倉総合病院の姿勢を私は支持する。

同院救命救急センター長の山上浩は、怒鳴られた救急救命士に向かって言う。

「その先生は、ベッドがあるから患者を受け入れて、自分たちの病院でしっかり診ることが正しいと考えている。それは一つの正義で、否定できることではない。ただ一方で我々は、外来と病棟は分けて考え、病院のベッドがなくても、すべての患者さんを受け入れることが正しいと考えている。医師、看護師、救命士がいる病院の中で、できる限りの医療をやる。それが救急患者さんの行き場がなくなるより、いいことだと思っている」

■「救急車受け入れ数日本一」にのしかかる負担

そう、救急医療は“救急で”診てもらえなければ意味がないのだ。山上もうなずく。

「医療者側のキャパシティで救急医療が制限されることがいいとは思えません。社会のインフラとして最初に病院で評価を受け、医療を受けるというのは、一番守らなければいけないことだと考えています。入院のベッドなんてあとで探せばいい」

とはいっても救急搬送数の増加に伴い、同院ERから他の医療機関への転院搬送数はすさまじく、前年の倍以上。2021年1月~3月までにERが救急車を受け入れ、患者に初期治療を行い、転院搬送をしたケースは489件。対して2022年は同期間でなんと1055件だ。転院先に選ばれる病院にも通常以上の負担がかかり、先方の医師もつい厳しい言葉を吐いてしまったのかもしれない。

同院の救急車受け入れ数は日本一で、その数は2020年の1年で1万4858件、2021年は1万6321件に上る。しかし2022年はこれをはるかに上回るペースの救急搬送数だ。2022年2月には、1日としては過去最高の「96台」の救急車を受け入れた日があった。たとえばこれが毎日続いた場合、年間受け入れ数が3万5000件になる。

■他所で断られた患者まで押し寄せてくる

湘南鎌倉総合病院だけではない。

埼玉の羽生総合病院院長の松本裕史もまた、途切れない救急車からの受け入れ要請に頭を抱えていた。

「いったいどうなってるんだ!」

前年比でなんと1カ月に80件、救急搬送が増加している。

2022年1月下旬、松本は「(緊急性の低い)予定手術を延期してくれ」と職員に指示を出した。しかし、手術数は減らない。毎冬のことである脳出血や心筋梗塞などの脳血管・心疾患の発生のほか、“コロナ関連”で受け入れを断られた患者が同院に押し寄せた。

「熱が出たり、ちょっと苦しい症状があると、本当はコロナでなくてもやっぱり他所は診ないんですよ。コロナの疑いや、コロナと診断された妊婦さんも当院に運び込まれましたね。当院は4年前に新築移転をしたため、手術室の換気が良いんです。ですからお産を含め、コロナの患者さんの手術症例は埼玉県内でかなり多いほうだと思います。

麻酔科の部長が感染対策室長であったことも功を奏していますね。ただ、第6波では職員が感染者や濃厚接触者になったこともあって、診療機能が落ちました」(松本裕史)

診療にあたるパワーが少なくなる上、脳血管・心疾患や出産などのように、さまざまな手術が発生したため、コロナだけに体制をさくのが難しくなった。さらに疑いの場合も含めて、コロナが関わると検査や診療に手間隙(ひま)がかかってしまうのだった。

■「どう改善すれば…意見を言う場所もない」

「コロナもやる、コロナ以外もやる」と表明した京都の宇治徳洲会病院も、第6波はパンクした。

コロナの救急搬送が、2021年の1年間で157件だったのに対し、2022年は1月と2月の2カ月間ですでに149件なのだ。コロナだけではない、2022年に入ってから救急搬送も全体的に増えた。

「一般的な病院では救急患者さんの3分の2は9時~17時の間で発生し、夜間は3分の1なんです。ところが当院の場合、他の病院が診ない時間帯に患者さんが増えるということで、夜間の救急患者さんが全体の6割を占めます」(末吉敦)

これまで心肺停止の救急患者が年200件、運び込まれるペースだったが、2022年1月と2月は年600件のペース。発熱、呼吸苦を訴える患者も急増しているという。それだけ他院が診ていないということである。

京都府は休日の診療体制が整備されておらず、災害時の医療体制も確立していない。ドクターヘリも京都府だけが単独運用されず、高度救命センターもない。2019年の京都アニメーション放火殺人事件も、重症の熱傷の患者さんは京都府外に搬送されているという。末吉がため息をつく。

「コロナでますますこの地域の脆弱(ぜいじゃく)な体制が明らかになり、それぞれの病院がもつ機能も明らかになりました。けれどもそれを踏まえてどう改善していけばいいのか、ぜんぜんわからないです。意見を言う場所もありません」

■大阪では「100件問い合わせてようやく1件」

大阪府ではコロナ感染の疑いで高齢者、かつ重症患者のたらいまわしが頻発していた。

ある高齢患者のケースでは、100件目の問い合わせで、ようやく岸和田徳洲会病院の救命救急センターに受け入れてもらえたという。

「100件目とはにわかには信じがたい数字でしょう。ですが患者さんを受け入れた後にコロナ陽性で、かつ重症だった場合、対応できる病院が限られているのでどうしても敬遠されてしまう。あとから転院搬送すればいいのですから、とりあえず救急病院はファーストタッチ(初期治療)をするのが当たり前なのですが、その当たり前の判断の余裕すらもてないほど第6波は圧倒的に感染者が増え、医療供給体制が危機に瀕していました」(東上震一)

■救急搬送は年間9000件近くにも

そして同院も2月、初めて院内クラスターが発生した。

クラスターが起こると、患者が占有しているベッドだけでなく、新たなゾーニング(隔離処置)が必要になるため、実質それ以上にベッドが使えなくなる。この頃、救命救急センター長の鍜冶有登は「ベッドがない」が口癖だった。

ベッドがない上に救急車の受け入れ要請は一向に減らない。ある晩は51件もの要請があった。そのうち受け入れられたのは、17件。

「この病院にきて11年になりますが、受け入れられないというのは初めてでした。要請の3分の1しかとれないんです。ただね、一晩で17件は“いつもの数”なんです」

同院は年間約9000件近くの救急搬送を受け入れている。これは大阪府の救命救急センターでほぼ例年トップの数字だ。341床の病院(2022年4月1日からは400床)という、大病院とはいえない規模の医療機関が達成している数字であることを踏まえると、二重にすごい。その年間9000件を1日に換算すると「24件」が通常である。「一晩で51件」がいかに“普通ではない”かがわかるだろう。

「がんばってもがんばってもそれ以上の要請がある。ここは岸和田市ですが、大阪市の救急隊から『30件目なんですけどお願いできますか』などと言われて、『近隣がどっかとってやりぃや』と内心思う。でも、できる限りとる。けれども第6波では『もうちょっとがんばりいや』と断る時もありました」(鍜冶有登)

■ついに湘南鎌倉総合病院でも

ついに湘南鎌倉総合病院でも2月、院内クラスターが発生した。

同院で入院患者がコロナになれば、それは臨時病棟が請け負わなければならない。

「例えば95歳の患者さんに人工呼吸器はつけられないと説明しても、『おたくでかかったのにやらないんですか』と言われたり、『うちのお父さんがコロナになったってどういうこと!』と家族からここに怒りの電話がかかってくるんです。

でも家族の気持ちもわかります。数カ月入院していて、面会を我慢していて、コロナになってしまって今度はコロナ臨時病棟へ。まして亡くなってしまったら、コロナで死んだ、と思ってしまいますよね。ただ、コロナの重症度としてだけ考えるなら、入院適応でない軽症の人ばかりなんです」(會田悦久)

院内クラスターが発生して、コロナ患者を受け入れる上に、ERからのコロナ患者も途切れない。2月のある日、私が取材している最中にも電話が鳴った。

「えっ、3名全員、入院させないといけないの?」

電話をとった會田の顔が一瞬くもった。後ろで「まじっすか」と、つぶやく医師もいる。

コロナ臨時病棟開設当初の2020年5月は数人の入院患者だったが、夏の第2波では40人くらいまで増え、第3波は100人を超えた。関西で医療逼迫(ひっぱく)が起きた第4波では、ここでの入院患者は少し減って常時40人程度。そして第5波では感染大爆発となり、入院患者が120人まで達した時期もあった。

■第5波を乗り越えた看護師も気力が持たず…

第6波では入院患者は50人程度だ。第5波の半分以下である。しかし會田は、今が最も厳しいと感じている。

「第5波から第6波の間まで3カ月くらい小康状態が続き、このコロナ臨時病棟も入院患者がほぼゼロというくらい落ち着いていました。あの期間に皆、緊張の糸が切れてしまったんです。

第5波の時は本院の病棟を閉めて、そこを担当していた看護師さんをあてて100人体制でしたが、第5波が終わった後、コロナ臨時病棟で働いていたナースが辞めてしまい、戦力が大きくダウンしました。今はコロナに慣れている看護師さんが少なくなってしまいました。ですからたくさんの入院患者を受け入れることができないのです」

コロナ禍で同院の看護師にもインタビューをしたことがあるが、皆、生き生きと働いているように見えた。特別手当がつき、世の中から求められることがうれしいと口にした看護師もいた。自分が感染する恐怖よりも、仕事へのやりがいが上回っていたのだ。

それが第5波が終息し、通常の仕事に戻った時、心にぽっかりと穴が空いたような心境になったのかもしれない。コロナを経て、自分の仕事の必要性や意義を改めて認識し、普段の給料では安すぎるという声も聞いた。

■感染者が増えすぎて入院患者を診察できない

看護師だけでなく医師も足りない。

「人手を募集していますが、これまでのどの波よりも急激に感染者が増えすぎて追いつかないんです。増え方の波でいうと、第5波の5倍といってもいい。今日はもう6時間働いていますが、まだここに入院している50人の患者さんを1人も診察していません。

昨日もドクターが2人で、1人につき30人の患者さんを診るような状況で、そのカルテの整理がぜんぜん終わっていないんです。そのあおりが翌日にきてしまうというのを繰り返しています。退院調整も手間取ると、1人に1時間弱くらいかかる。このまま終わらないんじゃないかと……」(會田悦久)

コロナ用に180床を確保していても、現状の医師や看護師の人数では“60人”の入院が限界だという。

■“自分が診る病気じゃない”と思っている医師は多い

會田は週に何日か、神奈川県調整本部の業務も担っている。コロナ臨時病棟で働いている時は神奈川県調整本部から新規入院依頼がくるわけだが、その逆パターン、つまり會田が神奈川県調整本部の側から各医療機関にコロナ患者の入院をお願いする。その業務を担っていると、どの病院もすべてのベッドを稼働させるだけのマンパワーが足りていないとひしひしと感じるという。

「確実にくる第6波のために看護師を確保してくださいと僕たちは県に訴え、ここでも先月末から派遣のナースに研修を行い、いざという時に備える予定でした。しかし思いのほか、その波が早く、圧倒的に感染者が増加したため研修を行えませんでした。今となっては、もっと早くから診る人間、医療従事者を確保しておくべきだったと思いますが……。一方でコロナがまだ“自分たちが診る病気じゃない”と思っている医師はたくさんいるはず」

ERとコロナ臨時病棟の掛け持ちをする関根一朗は、コロナをきっかけに弱り死亡した90代男性患者を前に涙した。その理由を問うと、「なんでしょうね……」と、珍しく言いよどむ。

■患者だけでなく、家族のケアまで行き届かないもどかしさ

「すべての人に良い医療を提供するために日々がんばっています。でも個々の事例を振り返ると、あれはベストな対応だったのか、と感じる積み重ねが今年の1月、2月ではありました。たとえばERでコロナと診断された人がいて隔離される。そのまま隣の敷地にある臨時病棟に入院になる。でも他にも患者さんがいっぱいいて、気づいたら家族を待たせすぎていて、本人の姿を見せることなく入院させてしまったり……。

90代の患者さんのケースも、ご家族にとってそれが最後に目にする姿だったんです。それから、入院して数日経たないと経過がわからないので、家族にはしばらくしてから連絡するのですが、細かい説明をしないために、数日間すごく不安にさせてしまったこともありました」

患者数急増により、今までやってきた対応ができていないのではないか、と不安に思っている。だから仲間にも普段ならできる指摘が言えない。

「看護師さんに対して“こういう看護をしてほしい”という思いがあっても、それを口にしていいのかわからない。疲弊している人にさらに要求することが正しいのかどうか悩むんです。正しいと思ってきたことも、これほどの業務量で長期的なスパンであることから考えれば、配慮が必要なのかなと……診療に対して、また仲間に対して感じる葛藤が自分を追い詰めた気がします」

■「他人事」の病院が見捨てた患者で現場がつぶれていく

現場は限界に近づいていた。その原因の一つは、いつまでも「他人事」の医師や医療機関の存在ではないだろうか。たしかにコロナを診る設備が整っていない医療機関もあるのだが、それぞれに発熱外来やアフターコロナなどできる治療、役割があるはずだ。

鎌倉市や横須賀市のように各地域の医師会が地域の核となる病院と協力体制を敷けば、一つの医療機関に過度な負担がかかることを防げただろう。鎌倉市だけが優れていても、他の地域も自分ごととして捉えなければその地域の救急患者が湘南鎌倉総合病院に搬送されてくる。

どこの徳洲会グループ病院も、“地域外”の患者があまりにも多すぎるのだ。各地の医師会、そしてそれを束ねる日本医師会はどれだけ自分たちの患者として、コロナに対峙(たいじ)しただろうか。

それともずっとコロナに関わらなかったから、第6波になって治療に参加したくても、今更コロナを診る技術がないとは言えなかったのかもしれない。

誠実にがんばってきた医療機関がつぶれていく様は、私も見ていて悲しく、何もできないことがもどかしかった。

----------

ジャーナリスト

1978年生まれ。「サンデー毎日」記者を経て、2018年よりフリーランスに。著書に『週刊文春 老けない最強食』(文藝春秋)、『救急車が来なくなる日 医療崩壊と再生への道』(NHK出版新書)、『室温を2度上げると健康寿命は4歳のびる』(光文社新書)など。新著に、プレジデントオンラインでの人気連載「こんな家に住んでいると人は死にます」に加筆した『潜入・ゴミ屋敷 孤立社会が生む新しい病』(中公新書ラクレ)がある。

----------

(ジャーナリスト 笹井 恵里子)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「俺のやり方に従え」「小娘は黙ってろ」ベッドに立ち上がり、寝たきりの妻を……元看護師が見た、老老介護の姿

文春オンライン / 2024年5月17日 6時0分

-

起きたら冷たくなっていて…母の死を確認したのは高校生の娘だった【老親・家族 在宅での看取り方】

日刊ゲンダイ ヘルスケア / 2024年5月15日 9時26分

-

「労働時間を減らす元気がない」働き方改革に苦悩する救急現場の若手医師 医師の負担減らす特定行為看護師も

RKB毎日放送 / 2024年4月29日 16時47分

-

【ドクターヘリ】患者受け入れ訓練 広島・廿日市市に初のヘリポート設置の病院

広島テレビ ニュース / 2024年4月26日 19時18分

-

医療現場で搬送アシストロボットが実用化されました!

PR TIMES / 2024年4月19日 18時45分

ランキング

-

1煮物だけじゃない!スーパーフード並みの栄養価「切り干し大根」の意外な食べ方

週刊女性PRIME / 2024年5月18日 8時0分

-

2有毒植物の“誤食”に要注意 死亡例も 農水省が注意喚起

オトナンサー / 2024年5月18日 20時10分

-

3ヤマトHDを苦しめる「2024年問題」…大幅減益で株価も大幅下落(小林佳樹)

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年5月18日 9時26分

-

4ワークマンの「機能的なサンダル」3選 2000円前後で買える、アウトドアでも活躍する優秀アイテム

Fav-Log by ITmedia / 2024年5月18日 9時55分

-

5「16時間断食のデメリット」無理なく克服する方法 脂肪のほかに「燃やされてしまうもの」を補う

東洋経済オンライン / 2024年5月18日 15時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください