「子供の読書離れ」はウソである…90年代末に史上最悪だった平均読書冊数がV字回復しているワケ

プレジデントオンライン / 2023年6月29日 13時15分

※本稿は、飯田一史『「若者の読書離れ」というウソ』(平凡社新書)の第一章「10代の読書に関する調査」の一部を再編集したものです。

■「子どもの本離れ」は過去の話

10代の読書に関する各種データを見ていこう。おそらく本章で語られることは、多くの人にとって、メディアで流通している「若者の読書」に対するステレオタイプな議論とはあまりに異なるものだろう。注意して数字を、そしてロジックを追ってきてほしい。

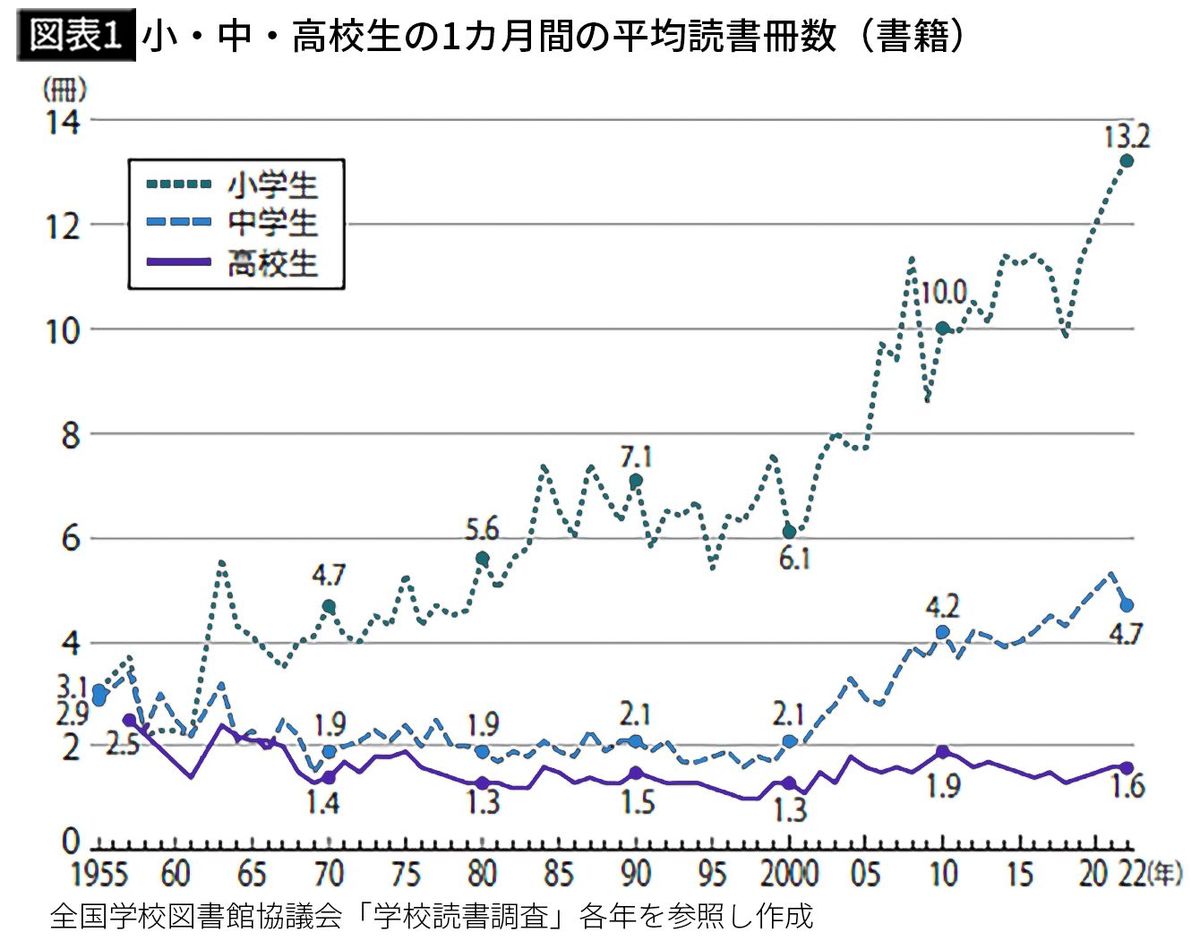

小中高校生の書籍の平均読書冊数、不読率(1冊も本を読まない人の割合)は、全国SLAが毎年行っている「学校読書調査」から推移を見ることができる(図表1参照)。

その歴史の流れを簡単にまとめると、1980年代から1990年代までにかけてはいわゆる「本離れ」が進み、1990年代末に平均読書冊数と不読率は史上最悪の数字となる。

しかし、2000年代にはどちらもV字回復を遂げ、2010年代になると平均読書冊数は小学生は史上最高を更新、中学生は微増傾向を続け、高校生はほぼ横ばいだが、過去と比べて「本離れが進行している」とは言えない。

■読書冊数がV字回復したワケ

どうして2000年代にV字回復を遂げたのか。1990年代末から、官民連携をした読書推進の動きが本格化したためである(このあたりの経緯について筆者は『いま、子どもの本が売れる理由』という本に詳しくまとめている。興味のある方はそちらを読んでいただきたい)。

1990年代には児童書市場の衰退に危機意識を抱いた出版社や作家を中心とする業界団体が、児童文学者で1989年に参議院議員となった肥田美代子、および肥田を含む超党派の「子どもと本の議員連盟」「活字文化議員連盟」などを通じて政界へ働きかけを強めた。

1993年には文部省が学校図書館を必要とする教育へと転換(「調べ学習」開始)、「学校図書館図書標準」と「学校図書館図書整備等新五か年計画」を策定する。5年間で学校図書館図書を1.5倍程度増やし、その財源として5年間で約500億円を地方交付税でまかなう措置が取られた。

また、1997年に学校図書館法を改正して司書教諭の原則配置を実現。ほかにも2000年を「子ども読書年」として官民をあげてイベントを行い、同年には上野に国立国会図書館国際子ども図書館が開設。翌2001年には子どもの読書活動の推進に関する法律が公布・施行され、赤ちゃんとその保護者に絵本を手渡しするというブックスタートが全国12地域で本格的に始まる。

■小中学生の8割は強制的に本を読む

同年、OECD加盟国の15歳を対象とした学力到達度調査PISAの第1回の結果が発表され、「読解力リテラシー」が参加国中8位となり、日本の子どもは55%が「趣味で読書することはない」と回答、参加国平均の32%を上回っていたことが明らかになる。

これにメディアや教育界が激しく反応。ここから地方公共団体が、小中高校で10分間程度自由に児童・生徒が本を読むという「朝の読書」(朝読)運動やブックスタートを読書推進計画に採用することが増えていく。

(正確に言うと、1990年代末から、朝読の実施校は「学級崩壊」対策として子どもの気持ちを静める効果が注目され、急増傾向にあった。なお2015年以降のランクダウンは読書量は関係ない。コンピュータを用いての回答が求められるようになったが、日本の子どものICTリテラシーが低く対応できなかったため。これがGIGAスクール構想推進の背景となる)。

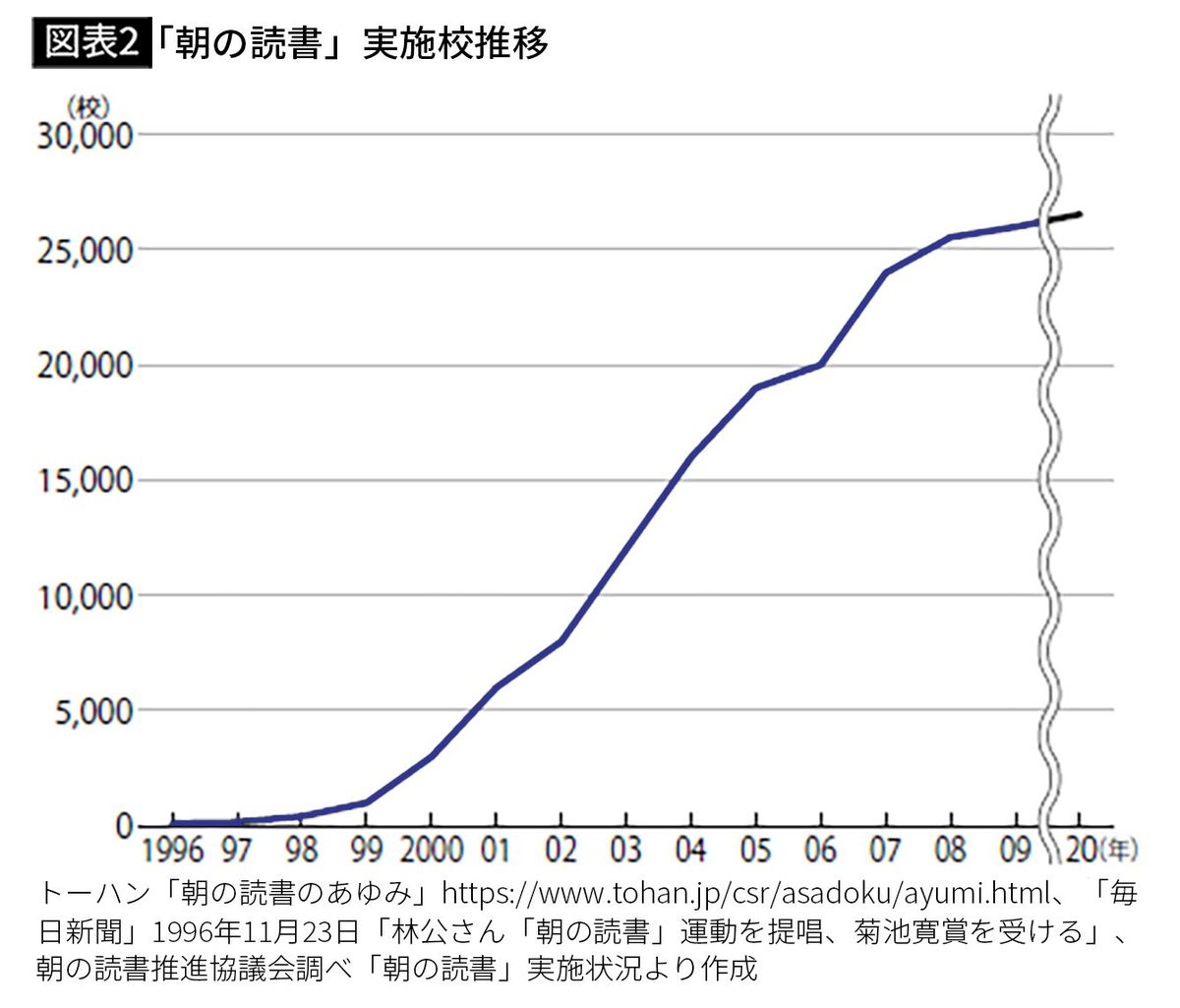

朝読の実施校数は2000年代を通じて伸び、2010年代以降は横ばいから微減傾向にある(図表2参照)。

朝の読書推進協議会が発表している最新データである2020年3月2日段階での実施率は、全国の小学校の80%、中学校の82%、高校の45%だ(なお、これは新型コロナウィルス禍に入りたての時期の数字であり、それ以前はもう少し高かった)。

つまり小中学生の8割は学校で半ば強制的に本を読む時間がある。したがって、学校生活や自治体の計画に読書推進が組み込まれていなかった1990年代までと比べて、この年代の不読率が激減するのは当然である。

■学外でも「書籍」を読むように

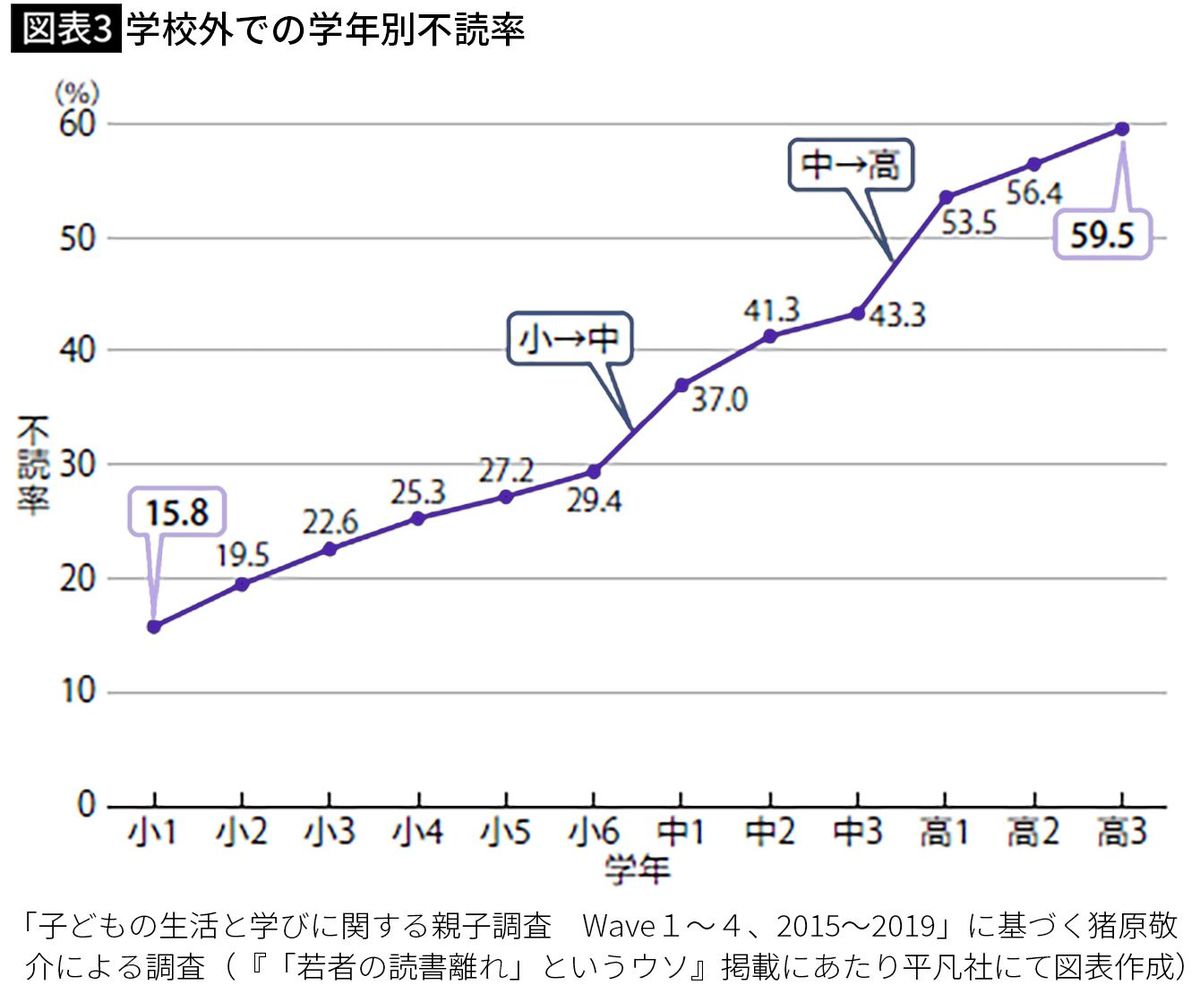

実際、読書の効果について定量的な研究を行っている北里大学の猪原敬介が、ベネッセと東京大学が共同で実施した「子どもの生活と学びに関する親子調査Wave1〜4,2015-2019」を用いて「学校外」に限って読書活動について分析したところ、不読率は学校読書調査よりも約6〜30%ほど高く出ている(図表3参照)。

2022年の学校読書調査では書籍の不読率は小4〜6で6.4%、中1〜3で18.6%、高1〜3で51.1%。

対して、ベネッセと東大のパネル調査により「学校外読書」に限ると、不読率は小4〜6で3割弱、中1〜3で約4割、高1〜3で5割強になる。この差分が「学校でしか本を読まない子ども」の割合と言える。

もっとも、学校読書調査上で「子どもの本離れ」がピークに達していた1997年には、不読率は小学生15.0%、中学生55.3%、高校生69.8%。それに比べれば、学校外に絞っても今の中高生のほうが「書籍」を読むようになっていることは間違いない。

■進んだのは「雑誌」離れ

「書籍」と断ったのは、書籍の読書に関するV字回復とは対照的に、「雑誌」の不読率上昇や平均読書冊数減少には歯止めがかかっていないからだ。

書籍の不読率が最悪だった1997年に、雑誌のほうは不読率が小11.6%、中15.3%、高15.6%しかなく、平均読書冊数は小6.9冊、中5.7冊、高5.1冊にのぼっていた。

この数は、雑誌の読書がもっともさかんであった1980年代半ばと比べると減ってきてはいたが(ピーク時の1986年には雑誌を月に小9.3冊、中9.6冊、高8.5冊も読んでいた)、直近2022年では不読率が小59.2%、中51.2%、高67.4%、平均読書冊数は小3.3冊、中3.1冊、高1.7冊しかない。

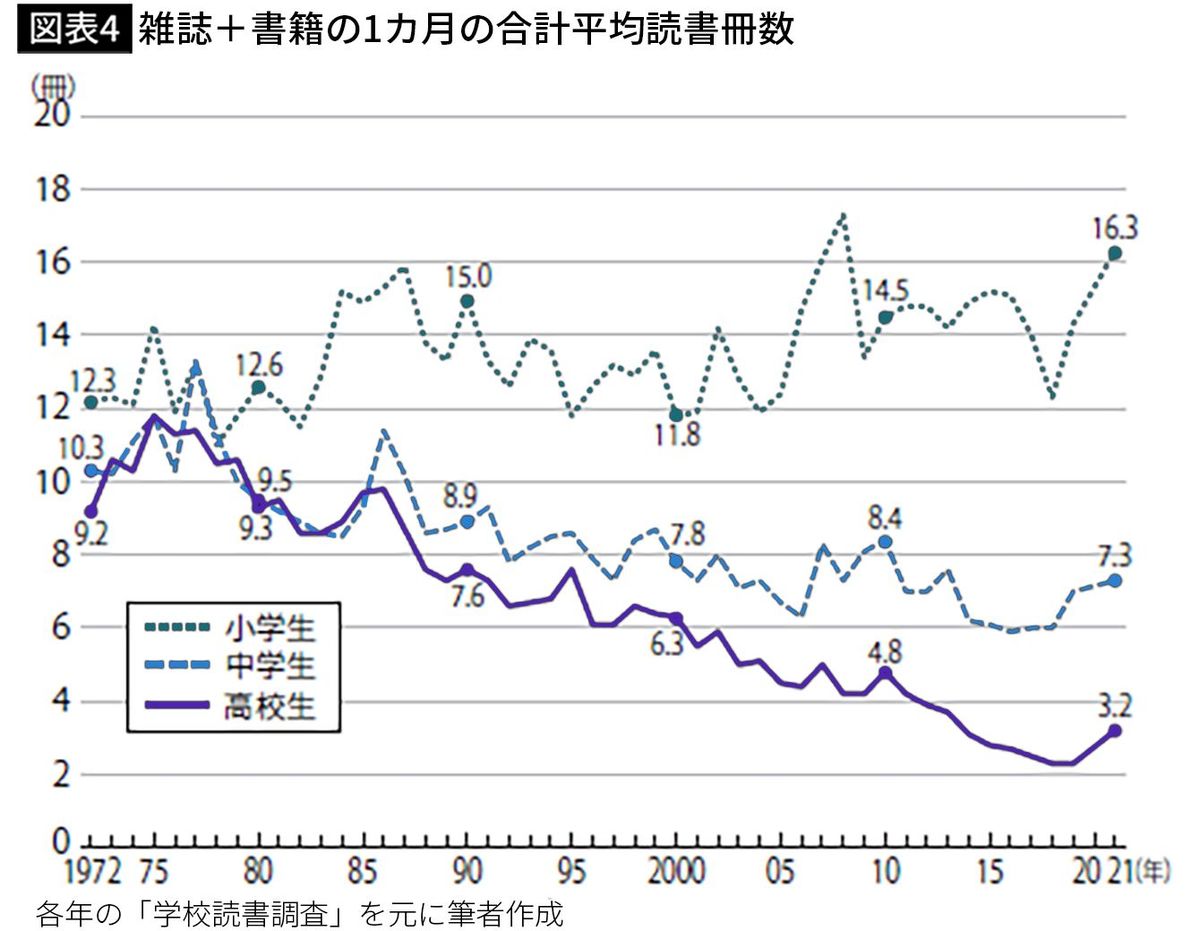

筆者は学校読書調査をもとに雑誌と書籍の平均読書冊数の合計の推移のグラフを作成してみた(図表4参照)。

これを見ると、小学生は波がありつつも1980年代中盤からそれほど変わっておらず、中高生では明確に減少傾向にある。ということは、2000年代以降の読書推進活動によって、小中学生は書籍をより読むようにはなったが、雑誌を読まなくなった――つまり書籍と雑誌の割合が変わっただけで、トータルとして見ると本(出版物)の読書冊数は増えていない、とも解釈できる。

■販売金額でも書籍離れは起きていない

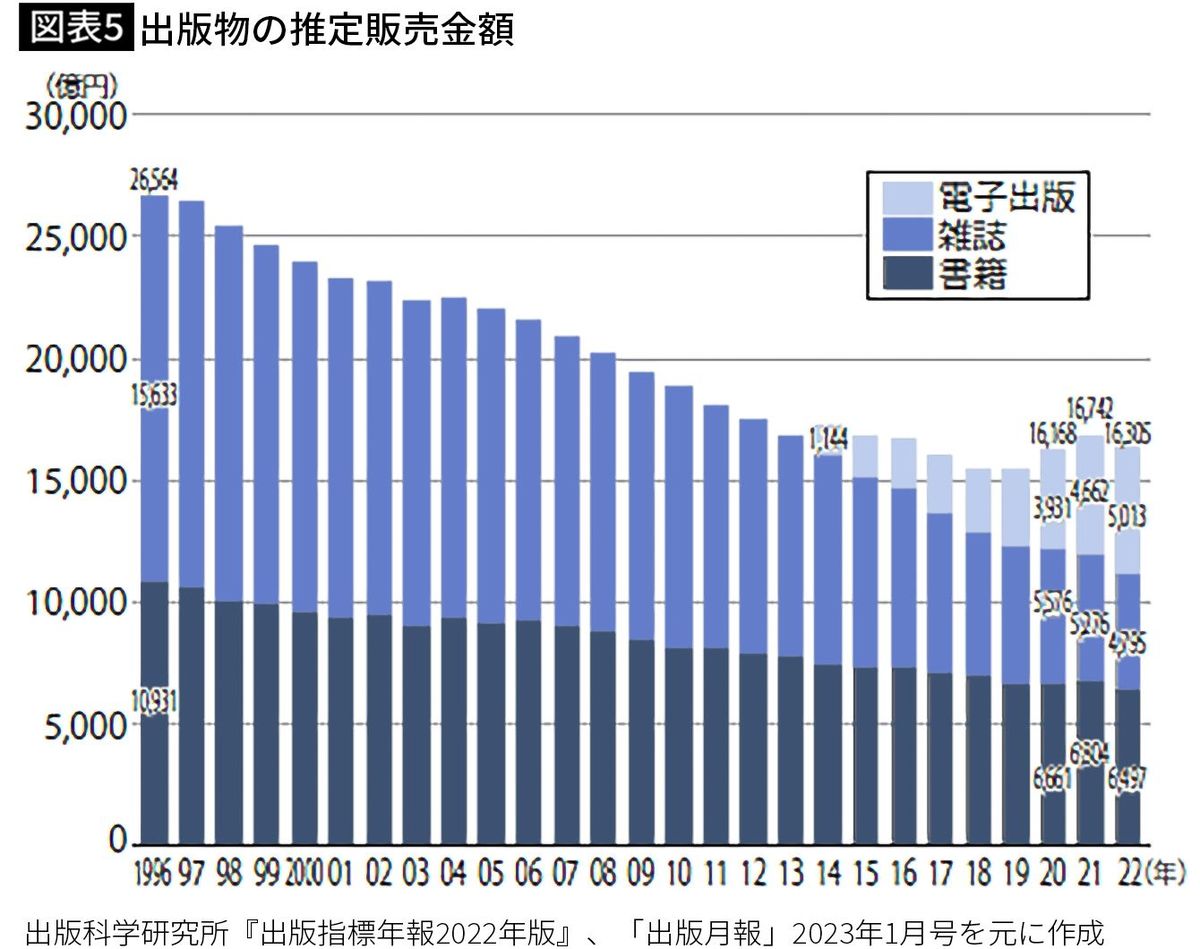

もちろん、出版市場全体で見ても、雑誌のほうが書籍よりも売上の減少傾向が著しく、需要が減り続けていることは無視すべきではない。出版科学研究所調べの推定販売金額を見ると、雑誌は1997年の1兆5644億円をピークに、直近2022年では4795億円と3分の1になった(図表5参照)。

対して、書籍は1996年がピークで市場規模が1兆931億円だったのが、2022年には6497億円と、半減もしていない。しかもこれはあくまで「紙」の数字である。

2022年に「電子雑誌」市場は88億円だが、「電子書籍」はコミック4479億円、文字もの446億円。したがって、紙+電子で市場規模を捉えると、「書籍」はピーク時と比べても遜色のない1兆1000億円規模になり、「出版業界は長期にわたる右肩下がりが今も続いている」という認識も書籍については誤りと言うこともできる。

(ただし細かく言えば、日本の出版流通の制度上、紙のコミックス単行本は「書籍」ではなく「雑誌」コードで扱われるものが多い。一方で電子コミックスは「電子雑誌」ではなく「電子書籍」として扱われる。この点に留意が必要ではある)。

■「書籍だけ」の不可思議

いずれにしても、比較的鮮度の高い情報を扱ってきた「雑誌」は、より即時性が強い情報発信に長けたウェブやスマホ等での各種娯楽に代替されてしまう部分が大きかった。一方で、まとまった物語や情報・論理をパッケージ化した「書籍」に対する需要は根強い、と言える。

加えて、官民あげての読書推進活動は圧倒的に「書籍」偏重であり、「雑誌」は読むべきものとされてこなかった。推進するまでもなく、1990年代まで雑誌は子ども・若者に積極的に読まれていたからだ。

だから少子化および出版市場全体の減少傾向に抗うようにして、書籍“だけ”が政策的なテコ入れによって、平均読書冊数が伸びたのである。

余談ながら、筆者はこうした書籍偏重の読書観には問題があると考えている。というのも、子どもの「本離れ」と言われた80〜90年代にも雑誌は大量に読まれていたし、書籍の本離れがピークとなった90年代には、「週刊少年ジャンプ」が653万部(95年)、「週刊少年マガジン」が426万部(96年)、「コロコロコミック」が200万部(97年)とマンガ雑誌が歴代最高発行部数を次々に記録したからだ。

書籍を読む量が60年代、70年代と比べて減っただけで、雑誌やコミックスといった出版物はよく読んでいたのに「本離れ」と捉えられていたのは、あまりに「本」「読書」の定義が狭量だったと言える。この傾向は今も教育界、マスメディアで続いている。

----------

ライター

マーケティング的視点と批評的観点からウェブカルチャーや出版産業、子どもの本について取材&調査してわかりやすく解説・分析。単著『マンガ雑誌は死んだ。で、どうなるの? マンガアプリ以降のマンガビジネス大転換時代』(星海社新書)、『ウェブ小説の衝撃─ネット発ヒットコンテンツのしくみ』(筑摩書房)など。グロービスMBA。

----------

(ライター 飯田 一史)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

子どもがスマホばかり見ていて本を読まない…そう嘆く親に灘中高の国語科教師が返す痛烈質問

プレジデントオンライン / 2024年4月29日 10時15分

-

伊勢市の子ども読書支援プロジェクトが始動 電子図書館コンテンツの拡充など進める

OVO [オーヴォ] / 2024年4月24日 7時30分

-

【子ども読書週間の実態調査】“子どもの本離れ”ではなく、本が子どもから離れている”本の子ども離れ”が課題に ~寄贈と仕組み供給で、ブックオフは本の子ども離れ解決に取り組みます~

PR TIMES / 2024年4月23日 16時45分

-

伊勢市子ども読書支援プロジェクト始動!-専門人材として宮澤優子氏を招へい、電子図書館コンテンツ拡充-

PR TIMES / 2024年4月23日 13時45分

-

今日、4月23日は「子ども読書の日」! 文部科学省「子供の読書キャンペーン ~きみに贈りたい1冊」で紹介された『銀河の片隅で科学夜話』と続編『渡り鳥たちが語る科学夜話』がKindleにて30%OFF!

PR TIMES / 2024年4月23日 11時45分

ランキング

-

1トイレ掃除を頼むと涙目…新人バイトはオーナー親族のお嬢様。いきなり辞めたが、意外な展開に

女子SPA! / 2024年5月2日 8時47分

-

2「おむつ交換台」から子ども転落 頭部骨折のケースも 国民生活センターが注意喚起

オトナンサー / 2024年5月1日 20時50分

-

3イオンモールで販売「シフォンケーキ」にカビ発生、5000個回収へ “下痢”の報告で調査中……出店企業が謝罪

ねとらぼ / 2024年5月1日 19時45分

-

45万8000人の移住希望者が選ぶ「移住したい都道府県」ランキング! 2位「鹿児島県」、1位は?

オールアバウト / 2024年5月1日 20時35分

-

5プロ野球新球団「くふうハヤテ」選手、度重なる無免許運転で退団 元ロッテ育成の谷川唯人

ORICON NEWS / 2024年5月2日 10時49分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください