なぜ西松屋はいつもガラガラなのに潰れないのか…赤ちゃん本舗とは全然違う「売らなくていい」驚愕の店づくり

プレジデントオンライン / 2024年5月15日 7時15分

■人口減少のなかでも店舗を増やすチェーンストア

2023年は、最後まで人口が増加していた沖縄県が減少に転じたことで、全都道府県で人口減少となった、という節目であったらしい。我が国の人口は、2009年に既にマイナスに転じていたのだが、地域によってその進行スピードが異なっており、これで全国共通の事象となった。地方ではかなり早くから減少していた地域があり、減少県の数でみると、1981年だと0県だったのが、1991年15県、2001年27県、2011年39県というペースで増えてきた。

こうした環境下でも、チェーンストアは店舗を増やして成長するという競争を続け、来店客数を増やし、客単価を上げることで、売上を増やすことを目標として、各社がしのぎを削ってきた。しかし、なかには「売れなくてもつぶれない店」というビジネスモデルを作り出している企業もある。長きにわたって縮小し続けているベビー・こども用品市場で、成長を続けている西松屋チェーンである。西松屋の店はいつもガラガラなのに儲かるというのだが、どういうことか。

■売上を追いかけるより、オペレーションを守ることを優先

西松屋は、200~300坪ほどの店を1100店舗ほど全国展開しており、その多くが繁華街ではなく、住宅地に近い郊外ロードサイドにある。入ったことがある人はご存知だと思うが、来店客はまばらで、これで採算があうのだろうか、というほどすいている。

その上、来店客が増えて売上が増えると、近隣にもう1店舗出店してお客を分散させるのだという。なぜ、そうするかと言えば、混んでいると小さい子供を連れたお母さんにとって買い回りがしにくい、ということが第一なのだが、売れすぎると接客、補充などの作業負担が増えて、店舗オペレーションが乱れたり、必要人員が増えたりして、効率性に支障が出るということもあるらしい。売上を追いかけるより、オペレーションを守ることを優先する。これぞ、チェーンストア理論の権化というべき考え方であろう。

チェーンストア理論の基本は標準化であり、西松屋は、店舗の大きさ、陳列、動線などをほぼ統一しているため、スタッフはマニュアルに従えば、熟練していなくてもすぐに働けるようになっている。発注作業や在庫管理は本部スタッフに集中、ハンガー陳列により畳み直しや整理作業を排除しており、少人数でも運営可能な仕組みを作っている。

■1人で5店舗管理できるほど店長の役割をスリム化

その上、最近ではパートスタッフのシフトも本部で見て、近隣店舗を含めた最適な人員配置体制を整えているという。このように人件費がかからない仕組みに加えて、賃料の安い郊外ロードサイドに出店しているため、店舗のイニシャルコストが低く、少ない売上でも採算がとれるようにできている。このように標準化された店であるため、店長の役割もスリム化されており、1人で5店舗を管理することも可能だというから大したものだ。徹底的な効率化で、売れなくてもつぶれない店≒損益分岐点の低い店を実現しているのである。

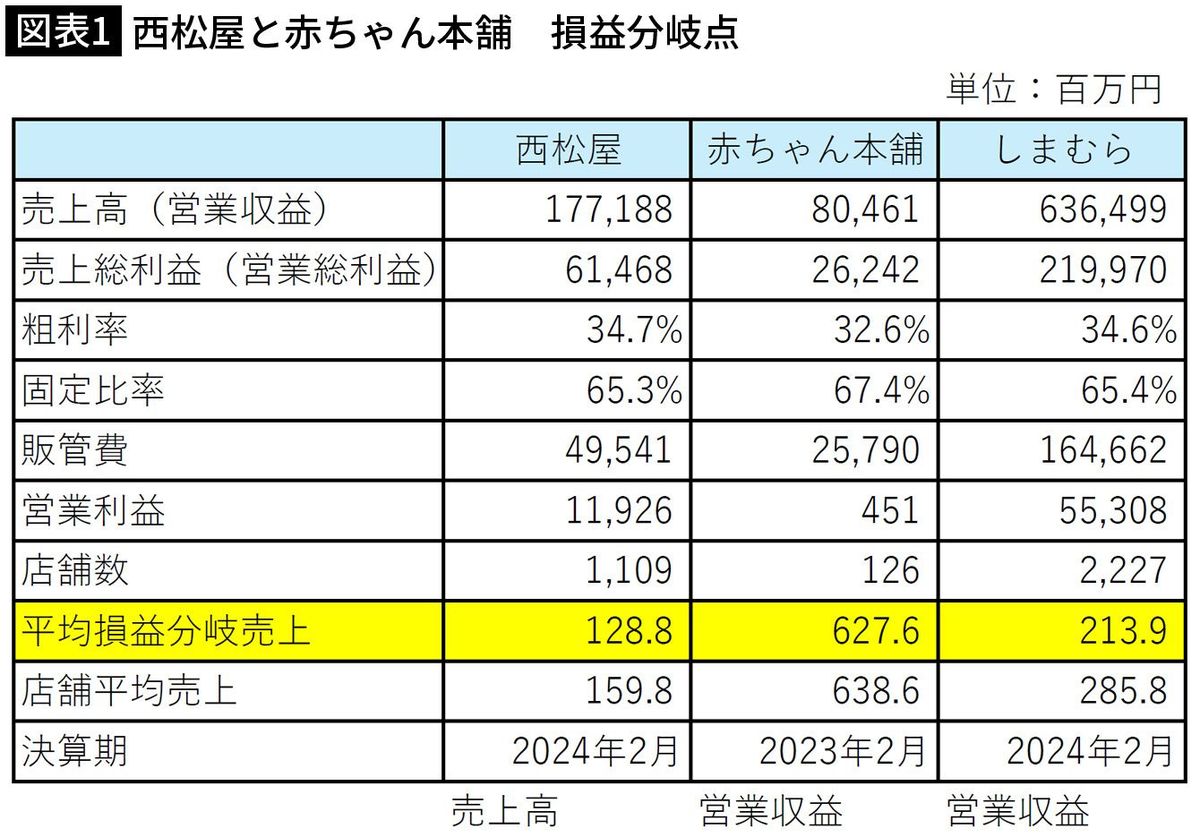

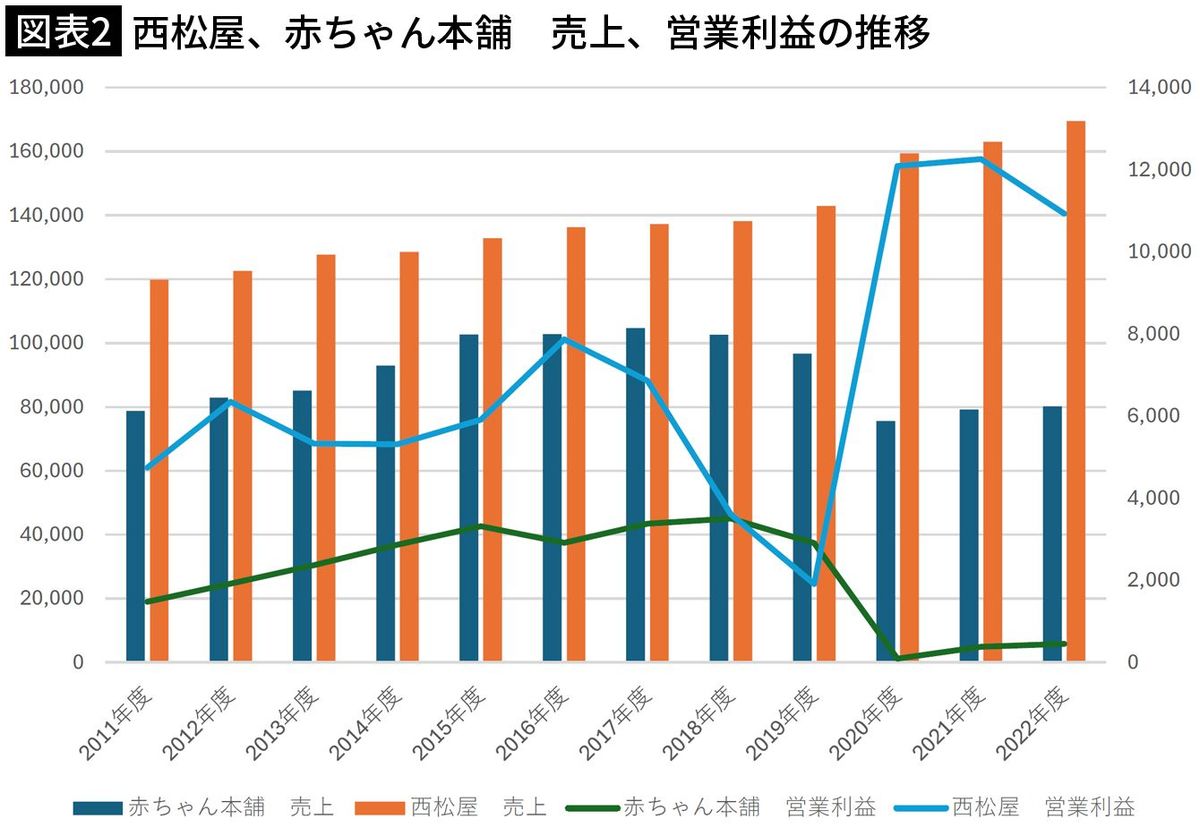

それがどのくらい凄いのか、データでも見ることができる。損益分岐点は、固定費÷(1-変動費/売上)という算式になるのだが、ざっくりと見るために簡易損益分岐点=販売管理費÷売上総利益率として計算した。西松屋と小売他社とを比較したのが、図表1、3、4である。西松屋の店舗あたりの簡易損益分岐点売上は年間128百万円(2024年2月期)、同業の赤ちゃん本舗の627百万円よりも、圧倒的に低いことがわかるだろう。主に商業施設のテナントとして450坪ほどの店を展開する赤ちゃん本舗は、西松屋より店舗売上は大きいものの、賃料や人件費もかかるため収益性が低く、業績は停滞し西松屋との差は開きつつある。(図表2)

■驚くほど「売らなくてもいい」店になっている

ちなみに、同業ではないがロードサイド路面店が多いカジュアル衣料チェーン大手しまむらも効率経営で知られているが、それでも損益分岐点は213百万円と西松屋の倍近くは必要なのだ。参考だが、売場面積30~45坪しかないコンビニの平均店舗売上は、209百万円(日本フランチャイズ協会「コンビニエンスストア統計」2023年度)であり、200~300坪店舗の西松屋のこのデータは、驚くほど「売らなくてもいい」店であることがわかるだろう。そして、これこそ西松屋が見出した縮小市場で生き残り、成長していくための必勝法だったのである。

■コメリも損益分岐点の低い店で成長を実現している

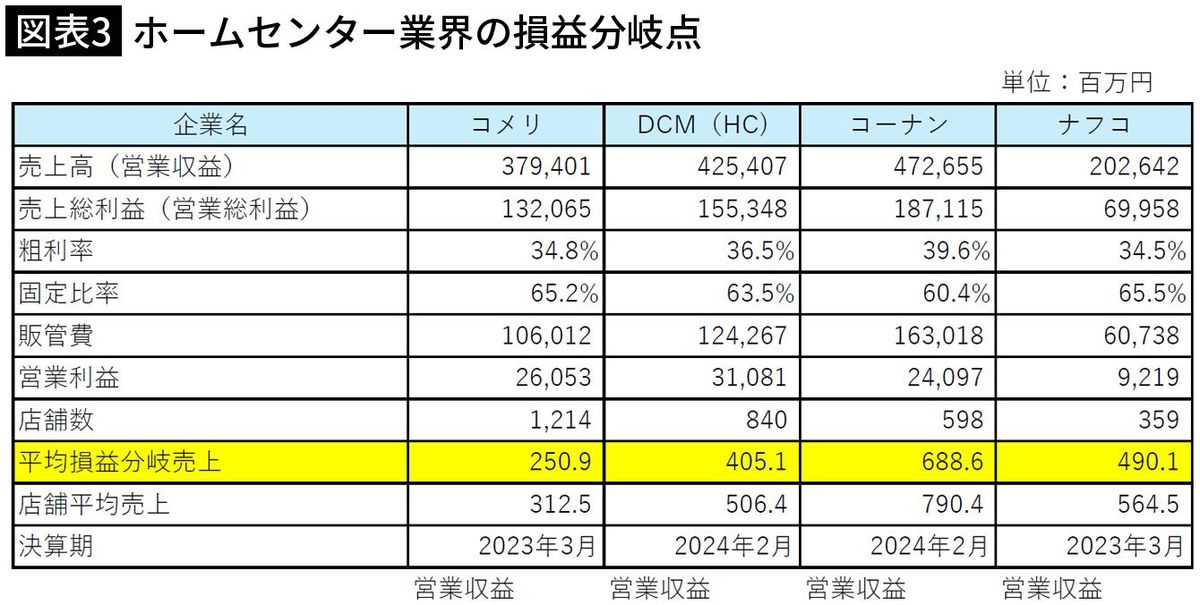

損益分岐点の低い店で成長を実現している小売業は他にも存在する(図表3)。ホームセンター業界で、農村コンビニと言われるコメリの店舗損益分岐点(簡易方式)は同業他社比、圧倒的に低い。コメリは全国に1200店舗以上を展開、営業収益3794億円は業界4位の大手ホームセンターである。競合が2000~3000坪の大型店を地方、郊外に出店することで売上獲得競争をしているのに対して、コメリの主力フォーマットは300坪の小型店で、全国の農業地域に1000店舗以上展開するというオンリーワンの戦略をとった。

人口密度の低い場所で、購買頻度が決して高い訳でもない農家需要向けでは、あまり大きな売上は期待できないが、それで採算が合うなら、ライバルも少ないのである。図表の通り、同業他社の店舗損益分岐点は4億円以上であるのに対して、コメリは2.5億円程度(平均店舗売上3.12億円)と低く、大きな売上が期待できない過疎地への出店を可能としている。このモデルで、コメリは市場飽和といわれるホームセンター市場で成長を続けてきたのである。

■フード&ドラッグの業態も同様の戦略で急成長している

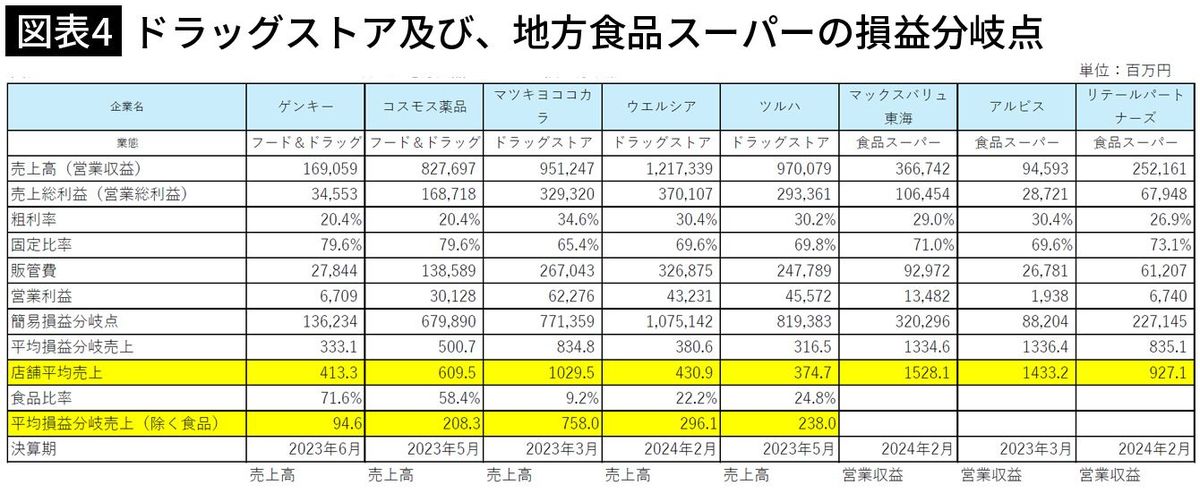

ドラッグストア業界でも似たような選択をする企業はある(図表4)。地方、郊外のロードサイドに出店して、食品の低価格販売で集客するドラッグストアは、フード&ドラッグと呼ばれているが、今このタイプの店が急成長している。彼らも、安い地代、物流効率、店舗の標準化を行うという点では、チェーンストア理論の優等生である。

ただ図表では、フード&ドラッグは競合他社比でそこまで損益分岐点が低くないように見える。しかし、フード&ドラッグの食品売上は、いわば撒き餌であって、ほとんど儲からないため、分けて考えるべきなのである。この「撒き餌」を除いた非食品損益分岐点[簡易損益分岐点×(1∸食品比率)]を見てみると、彼らの損益分岐は同業比かなり低い。ちなみに、食品ということで、地方ロードサイド型の食品スーパーと比べても、圧倒的に低い。フード&ドラッグは競合ドラッグストア、食品スーパーが立地できない小商圏に進出して、地域のドラッグストア需要を獲得することができるため、成長を続けることが可能なのである。

■ベビー用品市場は右肩下がり市場の先行事例

1970年代から出生数がマイナスに転じて以降、ベビー・子ども用品のマーケットは基本、縮小の方向で推移してきた。その後、追いかけるように人口減少地域が増え始め、2008年以降は日本全体の人口減少が始まった。ベビー用品市場は、右肩下がり市場の先行事例なのである。「縮小市場」においては時間の経過と共に、プレイヤーが淘汰されていくことは避けられない。ただ、需要がなくなってしまう訳でもないため、生き残りさえすれば、シェアを拡大して成長することもできる。売上が減っても他社より長く存続できる店であれば、残存者利益を手にすることができる、ということだ。

損益分岐点の低い店が、縮小マーケットでも勝ち残るための一つの解であり、西松屋が2024年で30期連続増収を達成した、という事実は、この戦略が正しかったことの証明ともいえる。今後、縮小を前提に戦略を考えねばならない国内小売業にとって、損益分岐店の低い店を実現することこそ、存続のための重要なファクターとなるであろう。

----------

流通アナリスト

みずほ銀行産業調査部を経て、nakaja lab代表取締役。執筆、講演活動を中心に、ベンチャー支援、地方活性化支援なども手掛ける。著書『図解即戦力 小売業界』(技術評論社)。東洋経済オンラインアワード2023ニューウエーヴ賞受賞。

----------

(流通アナリスト 中井 彰人)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「ニッセン売却」が象徴するセブン&アイEC構想の大失敗 カタログ通販に残された利用価値とは

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月12日 8時0分

-

コンビニ「再」成長へ本腰、重い期待背負う新規事業の行方は?

ダイヤモンド・チェーンストア オンライン / 2024年5月26日 19時55分

-

「西松屋」が6/14(金)有明ガーデンにオープン!

PR TIMES / 2024年5月20日 11時45分

-

「飽和するコンビニ」に成長余地が残っているワケ 店舗数は微減となっているが、狙える次のニーズ

東洋経済オンライン / 2024年5月17日 11時40分

-

「新築マンション価格指数」でみる東京23区のマンション市場動向【2023年】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月17日 7時0分

ランキング

-

1「有給を使い切って退職」と「買い取って早めに退職」 会社・社員にとってお得なのは?

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月14日 6時25分

-

2内定辞退者を追い詰めるいなば食品社長が「哀願手紙」を京都大学に送っていた!

文春オンライン / 2024年6月13日 17時30分

-

3「読者の7割ばあちゃん」福岡の新聞ヒットの裏側 75歳以上が働く「うきはの宝」のリアルに迫る

東洋経済オンライン / 2024年6月14日 7時0分

-

4テスラ株主、560億ドルのマスク氏報酬案承認 米企業で史上最高

ロイター / 2024年6月14日 8時30分

-

5トヨタ、新型クラウンの発売延期 不正問題受け、認証取得見送り

共同通信 / 2024年6月14日 18時2分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください