人生の一大行事「死」への準備を怠った人は最期に後悔する…「葬式にさだまさしの曲を」以外に計画すべきこと

プレジデントオンライン / 2024年5月15日 15時15分

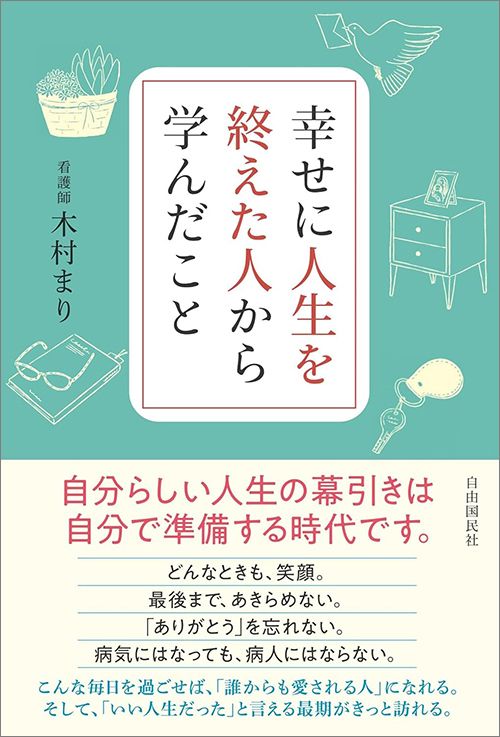

※本稿は、木村まり『幸せに人生を終えた人から学んだこと』(自由国民社)の一部を再編集したものです。

■人生は目標を掲げて行動することの連続である

私たちは常日頃から様々なことに対して、計画を立てながら生活しています。

身近なものでいうと、食事のメニューなんかもそうですね。昨日の夕飯は魚だったから今日はお肉にしようか。冷蔵庫の中身は何が残っていたかしら。あさって食材が届く予定だから、それまでに使い切るようにしよう、などなど。未来の予測を立てながら生活を送っています。

人生を生きる上での大きな目標といえば、入学、卒業、就職、結婚、子育て、定年などでしょうか。そのときどきのライフステージごとに、どんな未来が待っているのだろうと想像し、自分の目標や夢を実現するために行動してきています。

多くの方が人生プランの中で、定年後の生活などについても目標を掲げながら生きてきたと思います。

家族のために一生懸命、子育てを頑張ってきたから、定年後は自由に自分の時間を使いたい。これまで仕事一筋だったから、定年後はゆっくり家族と旅行に行きたい……など。

セカンドライフの計画を夢見ながら、今の暮らしを楽しんでいる方も多いかもしれません。

私たちはこのように生きる目標を常に探し、その目標を達成するために計画を立てながら人生を歩んでいます。

■「終活」は「死ぬための計画」である

でも、人生プランの中で、なぜか多くの人々が見逃している人生の一大イベントがあるのです。なんだかわかりますか?

私たちの誰もが必ず通るものですが、そのことについてきちんと将来の計画を立てられている人は、ほとんどいないのです。

私たちが必ず経験するのに将来の計画を立てていないもの。

それが「死」です。

死を計画すると聞くと、なんだか末恐ろしく感じてしまいますよね。死ぬための計画をするなんて、まるで自殺するように思えてしまうかもしれません。

でも、実はこれ、「終活」と同じなのです。

終活という言葉であれば、だいぶ印象が和(やわ)らぐのではないでしょうか。それこそ、終活なら取り組んでいるという方もいらっしゃるかもしれません。

人生の終盤に差しかかると、身近な人の死に立ち会う場面も自然と増えていきます。親の死、兄弟姉妹の死、配偶者の死、友人・知人の死……。

「同窓会をするたびに人数が減っていくよ」

「兄弟姉妹で生きているのはもう自分だけだよ」

そんな言葉もよく聞きます。自分にもいつかこんなふうにこの世を去る日がくるかもしれないと、通夜や葬儀を通して自身の葬式のイメージをする機会もあるのではないでしょうか。そろそろ、終活をしないとなあ、と漠然と思っている方もいるかもしれませんね。

■「自分が死んだ後の計画」をすれば準備万端?

さて、一概に「終活」といって、みなさんがイメージすることは何でしょうか。

「どんな葬儀にするか考えておく」

「葬式の費用を貯めておく」

「お墓の用意をする」

「いざというときに、連絡をしてもらう人のリストを作る」

「片づけや不要なものの処分、身辺整理をしておく」

「財産の整理をする」

こんなふうに自分が死んだ後に、残された人が困らないよう事前に準備をすることが「終活」のイメージではないでしょうか。

私の母も「葬式では好きな曲をかけてほしい」と自分の葬式のイメージを私に伝えてくれたことがあります。母はさだまさしさんのファンで、「この曲を流して」とCDをかけて教えてくれました。

こんなふうに、どんなお葬式にしたいかを周りに伝えることも終活の1つといえます。

ですが、私が母から聞いている終活は、たったそれだけです。実際にそのときが訪れたら、私は大変困ってしまうでしょう。

しかし、もし母がすでに葬式やお墓の準備、片づけや財産の整理などの終活を完璧にこなしていたとしても、残された家族が困ることに変わりはありません。

なぜなら、終活は自分が死んだ後の計画だけでは不十分だからです。

■「ピンピンコロリ」が理想だけれど

多くの人は、「ピンピンコロリ」で死にたいと願っています。生きているときは元気に暮らし、死ぬまで家族に迷惑をかけず、自分も苦しむことなくぽっくり死にたいと。

たしかに死ぬ直前まで健康でいられて、痛みや苦しみがなく、ある日突然天に召されたら、それが一番幸せなことですよね。まさに、「ピンピンコロリ」は理想の死に方ともいえます。

でも、実際に「ピンピンコロリ」で亡くなる方はそう多くはないはずです。

令和3年の簡易生命表によれば、日本人の平均寿命は、女性が87.57歳、男性が81.47歳です。

平均寿命というのは、その年(令和3年のデータなら令和3年)に生まれた赤ちゃんが亡くなるまでの平均余命を指します。つまり、令和3年生まれの赤ちゃんは80歳以上になるまで生きられそうですよ、ということになります。

では、高齢者の平均余命はどのくらいあるのでしょうか。

前述のデータによると、令和3年時点で65歳の女性の平均余命は24.88年(89.88歳)、65歳の男性の平均余命は19.85年(84.85歳)です。

同じく、75歳の女性の平均余命は16.22年(91.22歳)、男性は12.42年(87.42歳)です。

このことから、65歳以上の方でも80歳以上まで生きられるという予想が出ていると理解できますね。

この平均余命まで健康に元気に暮らして、平均余命に達した頃にコロリと天国へ行く人が多い……わけでは、当然ありません。

では、私たちが病気や障がいがなく元気に過ごせる期間は、一体あとどのくらいなのでしょうか。

それを知るための指標に「健康寿命」というものがあります。令和元年、日本人の健康寿命は、女性が75.38歳、男性は72.68歳という結果が出ています(厚生労働省「健康寿命の令和元年値について」より)。

ということは、先ほどの平均余命と健康寿命を比べると10年くらいの差があることがわかります。

■最後の10年間をどう生きるのか

この約10年の差は、一体何を意味しているのでしょうか。

それは、私たちが「死ぬまでの約10年は、健康に過ごせない」ということを示しています。

つまり、寿命が訪れるまで約10年もの長い間、私たちは何らかの病気や障がいを負って、日常生活に制限があったり、寝たきりや認知症で介護が必要な状態になっているかもしれないということです。

私たちが理想とする「ピンピンコロリ」は、健康寿命と平均余命がイコールでなければ実現しません。それなのに、10年も不健康に苦しみながら生き続けなくてはならないなんて、まさに生き地獄……。想像しただけで恐ろしくなります。

そんな怖いことを今から考えるなんて、ちょっと嫌ですよね。誰もが、不健康で苦しむとは限りませんし、自分はピンピンコロリで死ねるかもしれないと、そう希望を抱いている人もいるでしょう。

自分が死ぬまでの間、不健康に過ごす10年間を想像し計画を立てるなんて、楽しいものではありません。

でも、その辛い作業から逃げずにきちんと向き合い、準備をしている人がいます。それが、愛され高齢者の方々です。

現実から目を背けずに、きちんとそのときのために準備してきたからこそ、最期まで自分らしく生きることができたのでしょう。

■まさかのときに備え、自分の考えを伝える

人生の最後の10年は、多くの方が健康に生きられない可能性が高いとわかりました。しかし、だからといってその10年で誰もが必ず病気になるわけではありません。人によってはもっと早く、もしくは、もっとずっと遅いかもしれません。

まさかのときが、いつ自分の身に降りかかるのかは誰にもわからないですよね。

でも、ピンピンコロリが理想だからと、まさかのときを想像せず何の準備もしてこなければ、いざというときに困ってしまうのは誰でもなく自分自身なのです。

「どうして私がこんなことに」「まさか、こんなことになるなんて」。そんなふうに、いざそのときがきたら、現実を受けとめられない人は多いです。

病気や死は誰にでも訪れるものだとわかっているのに、そうなったときにどうしたいのかを考えてこなければ、混乱してしまうのは仕方のないことです。

ですが、動揺し現実から逃げてしまうと、最期をどう過ごしたいのかを考える余裕がなくなってしまい、あれよあれよと残された日々は消えていき、その人らしい最期を迎えることができなくなってしまいます。

病気になったとき、寝たきりになったとき、余命わずかになったとき。

自分がいつまで治療を続けたいのか。最期は好きなように過ごしたいのか。余生を過ごす場所はどこにしたいのか。まさかのときに備えて、考えておきましょう。

■天国に旅立てたはずが「ただ生かされるだけの日々」

たとえば、こんなことがあったとします。

あなたは今年90歳になります。大きな病気をせずに、自宅で家族と暮らしてきましたが、お正月に大好きなお餅を食べていたところ、喉に詰まらせてしまいました。飲み込むことも吐き出すこともできず、息ができずに、やがて倒れてしまいます。

そばにいた家族は大あわてで応急手当てをしながら救急車を呼びました。要請から5分後に救急車が到着しました。

幸い餅は取り除くことができましたが、その頃あなたはもう虫の息で、天国への階段を上り始めています。

朦朧(もうろう)とした意識の中であなたは、「大好きなお餅で死ねたなら御の字だわ、長生きして家族に囲まれながら幸せな気持ちで天国に旅立てる」と思うかもしれません。

でも、そんなあなたの気持ちを知らない家族は、あなたを助けようと必死で救急隊員に「お願いです、助けてください」と懇願します。

救急隊員は直ちに心臓マッサージを開始し、救急車に乗せて病院に向かいます。その途端、あなたの天国への階段は外されてしまうのです。

気がついたときには、病院のベッドの上。

人工呼吸器が口につながれ、話もできず、身体を動かせない状態です。心臓マッサージの影響で肋骨が折れ、身体は痛みで引き裂かれそうになっています。

でも、苦しいとも痛いとも言えず、目も開けられず、ただ機械と薬で生かされるだけの日々が始まってしまったのです。

あなたは「お餅を食べて死ねるなら本望だったのに、どうして私を助けたんだ」と、終わりの見えない治療の中で、いつしか家族を恨めしく思ってしまうかもしれません。

■「最期の過ごし方」を周囲に伝えておくことが大切

もし、こんなことが現実に起こるとわかっていたら、あなたはどんな準備をするでしょうか。

きっと、「90歳くらいまで長生きしたら、倒れても何もせずにそのまま死なせてほしい」「たとえ、餅を詰まらせて死んでも悔いはない。心臓マッサージも人工呼吸器もつけないでほしい。そのまま自然の流れに任せていいから」と、自分の最期の在り方についての希望を家族に伝えるでしょう。

家族は、あなたの言葉に「何言ってるの」とあきれたような顔をするかもしれませんが、「90歳くらいまで生きられたら自然に死にたいと思っているんだな」というあなたのビジョンを知ることができるのです。

まさかのときはいつ起こるかわかりません。ですから、自分がそのときはどうしてほしいかを、あらかじめ周囲に伝えておくことが大切です。

あなたの希望がわかっていれば、残される人たちも、本人の希望を叶えようとしてくれるでしょうし、一緒に最期の過ごし方を考えることだってできます。

終活で葬式やお墓の準備、片づけや不要品を処分して身辺整理をすることも大切なことです。ですが自分がこの世を去った後の準備だけではなく、この世を去るまでの最後の10年間をどう生きたいのかを、ぜひ愛され高齢者の方々のように想像する力を発揮して考えてみてください。

幸せな人生の終末を迎えられるかどうかは、自分がどれだけ準備をしているかで決まります。「いい人生だった」と思いながら最期のときを迎えられるように、今のうちから考えておきましょう。

----------

看護師

静岡県出身。関東学院大学文学部比較文化学科卒業。20代で結婚と出産を、30代で離婚を経験。その後、看護専門学校に入学し、看護師免許を取得。現在も看護師として急性期病院で勤務している。終活ガイド1級、エンディングノートセミナー講師認定資格を取得し、仕事にも自分の人生にも役立てている。

----------

(看護師 木村 まり)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「夢をかなえるためになぜ私は全力を尽くさなかった」終末患者に聞いた「人生の後悔」5選「ふるさとに帰ればよかった…」

集英社オンライン / 2024年6月8日 10時0分

-

「定年退職後」にやってくるお金の危機"3つの波" めでたいはずの「長寿」をリスクにしないために

東洋経済オンライン / 2024年5月26日 7時50分

-

超高齢化社会にはびこる過剰な洗脳、“迷惑死”を恐れ片づけに苦悩「命が縮まる終活」

週刊女性PRIME / 2024年5月19日 13時0分

-

「終活」は何歳から始めるべき? 最初にやってほしいこと

オールアバウト / 2024年5月18日 19時30分

-

お墓はいらないって思っていたけれど…小泉今日子さん|母の死をきっかけに考え始めた「私らしい終活」

ハルメク365 / 2024年5月16日 22時10分

ランキング

-

1すき家、18日に登場する“夏季限定の新商品”は牛丼ではなく… 「今年もやってきた!」と喜びの声も

Sirabee / 2024年6月12日 13時15分

-

2【崎陽軒】筍煮が約4倍入ったシウマイ弁当が7年ぶりに再販! どこで買える? 確実に入手する方法は?

オールアバウト / 2024年6月13日 19時40分

-

3「サイゼファンの心掴みすぎ...」サイゼリヤの新メニューの破壊力がスゴい。辛味チキン・ポップコーンシュリンプ・ハンバーグのセットは神だろ...。

東京バーゲンマニア / 2024年6月13日 18時0分

-

4「挨拶しない自由があるんじゃないか」大炎上してしまった渦中の20代男性を直撃! ネットでの批判に「私は挨拶をします」

集英社オンライン / 2024年6月13日 18時30分

-

5給食調理業者、異物混入防ぐ注意事項守らず 横浜市の中学校22校で麦ご飯提供中止

産経ニュース / 2024年6月13日 18時20分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください