【名古屋大学】日本人は困っている人への同情が低い ~社会支援行動と文化的背景の関係性を解明~

Digital PR Platform / 2025年1月20日 14時5分

一橋大学社会科学高等研究院の鄭 少鳳(テイ・ショウホウ) 講師(研究当時 名古屋大学大学院情報学研究科・博士後期課程学生)と名古屋大学大学院情報学研究科の石井 敬子 教授の研究グループは、日本と米国の一般人参加者を対象とした研究により、精神的に苦しんでいるときの社会的支援の求めやすさに文化差があり、共感や他者の利他的な行動への期待が関与していることを新たに発見しました。

他者からの励ましやアドバイスに代表される社会的支援は、精神的に苦しんでいるときに有用です。過去の研究は、他者との協調的な関係を維持していくことが重要視されている日本文化では、社会的支援を求めることによって協調的な関係が損なわれることへの懸念が大きく、人々はむしろ支援を求めにくいことを示しています。

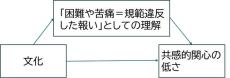

本研究は、新たに共感的関心による影響を検討しました。困っている人への同情や思いやり、そして他者の利他的な行動への期待は、日本よりも米国で高く、そして社会的支援を求めやすくすることを明らかにしました。さらに、困難や精神的苦痛を「社会規範や秩序を逸脱・違反した報い」として理解する傾向が米国よりも日本で高く、しかもこれが共感的関心を低めていました。

本研究の知見は、困難や苦痛に関する文化特有の解釈の仕方を考慮した上で、共感的関心に着目した社会的支援を求める介入策の必要性を示唆し、人々の心身の健康の回復・維持に寄与することが期待されます。

本研究成果は、2024年10月14日付、米国心理学会発行の学術雑誌『Emotion』のオンライン版に掲載されました。

【本研究のポイント】

・米国人と比較し、日本人は共感的関心(困っている人への同情や思いやり)が低く、精神的に苦しんでいるときに社会的支援を求めにくい。

・本研究は、共感的関心が高いと他者の利他的な行動を期待しやすく、また社会的支援を求めやすいことを明らかにした。

・日本人の共感的関心の低さの背景に、苦しみをその人間の社会規範や秩序からの逸脱による報いとして解釈する傾向があることを示した。

・本研究成果は、文化と共感が関わる支援行動のメカニズムの理解を深め、社会的支援を求めるための介入策に寄与することが期待される。

【研究背景と内容】

社会的支援(他者からの助けや感情的な支え)は、ストレス軽減や精神的・身体的健康に重要な役割を果たします。しかし、社会的支援の求めやすさは文化によって異なります。例えば、日本人を含む東アジア人は、欧米人よりも社会的支援を求めることに消極的であることが知られています。これまでの研究は、対人関係の調和を重視し、他者に負担がかかることによってその調和が壊れることの懸念といった文化的な特徴に注目しています。しかし我々の研究チームでは、このような関係懸念に加え、共感的関心(困っている人への同情や思いやり)による影響について着目してきました (Zheng et al., 2021)。

本研究では、3つの日米比較研究を通じて共感的関心による効果を確認するとともに、共感的関心が高いことによって他者の利他的な行動への期待も高くなり、それが社会的支援の求めやすさを促す可能性、および東アジアに代表される集団主義文化において顕著な「社会規範や秩序を逸脱・違反した報い」として困難や精神的苦痛を理解する傾向が共感的関心の文化差を説明する可能性について検討しました。

実験1では、527名の米国人参加者と522名の日本人参加者が3つの尺度(共感的関心、他者の利他的な行動への期待、ストレス時に社会的支援を求める程度)に回答しました。実験2では、398名の米国人と381名の日本人に対し、共感的関心や他者の利他的な行動への期待に加え、ストレスの高い出来事からなる5つの仮想状況における社会的支援の求めやすさ、さらには社会規範や秩序を逸脱・違反した報いとして困難や精神的苦痛をどの程度理解するかを尋ねました。いずれの実験でも、日本人と比べて、米国人は共感的関心や他者の利他的な行動への期待が高く、それらが高いほど社会的支援も求めやすいことがわかりました(図1)。また、米国人と比べて、日本人は「社会規範や秩序を逸脱・違反した報い」として困難や精神的苦痛を理解しやすく、そしてそのような理解をしやすい人ほど共感的関心が低くなっていました(図2)。さらに201名の米国人と214名の日本人が参加した実験3において、共感的関心を高めるような課題(他者に対して同情や思いやりを強く感じた過去の経験を思い出して、その内容を記載してもらう内容)を受けた約半数の参加者は、文化にかかわらず、残りの統制群の参加者よりも社会的支援を求めやすくなりました。

-

-

- 1

- 2

-

この記事に関連するニュース

-

“好き”がみつかる、“好き”をきわめる 京都ノートルダム女子大学に「人文学部」が誕生します

PR TIMES / 2025年1月30日 16時45分

-

0円で職場のストレスと不満を軽減する手があった…東大の研究で判明「絶好調な職場」で飛び交う5文字の言葉

プレジデントオンライン / 2025年1月30日 16時15分

-

人々がAIの道徳的判断を受け入れる条件を互恵的場面で検討

共同通信PRワイヤー / 2025年1月30日 12時0分

-

他者とのつながりが薄い人ほど依存症になりやすい? 依存性が強いモルヒネ水を使ったネズミの実験からわかる、アルコール依存症患者との向き合い方

集英社オンライン / 2025年1月28日 17時30分

-

開校相次ぐインターナショナルスクール、欧州の首都で人気校の教育を探った 学費は600万円超、広い敷地に充実設備、日本人生徒が感じる光と課題

47NEWS / 2025年1月24日 9時0分

ランキング

-

1フジ親会社が決算発表 最終利益は7割以上減少か フジテレビ単体で赤字見込み

日テレNEWS NNN / 2025年2月5日 17時45分

-

2【速報】ホンダとの経営統合が破談 日産が協議“打ち切り”方針を固める ホンダからの「子会社化」提案に反発 幹部「到底受け入れられない」

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2025年2月5日 15時38分

-

3「一緒にやっていくのは難しい」ホンダと日産の経営統合“破談”が現実味 ホンダは日産の「子会社化」を打診も日産幹部「受け入れられない」と反発

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2025年2月5日 11時51分

-

4「きのこの山」「たけのこの里」に異変 「チョコ」がいつの間にか「準チョコ」に...明治が明かしたその経緯

J-CASTニュース / 2025年2月5日 10時51分

-

5スズキ「ジムニーノマド」受注一時停止になるほど大人気 ファミリー層が飛びついた大きな理由

J-CASTニュース / 2025年2月5日 20時20分

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください