【中部大学】若年層の約7割が将来肺がん検診を受ける意思があることが調査で判明--肺がんによる死亡者を減らすため、さらなる教育も必要とわかる--

Digital PR Platform / 2024年6月7日 20時5分

中部大学生命健康科学部保健看護学科の森幸弘講師は、同大スポーツ保健医療学科の伊藤守弘教授らとの共同研究で、学部1年生から4年生を対象に、「将来肺がん検診を受診する意思があるか」という意識調査を実施した。その結果、アンケートに回答した約6500人のうち、約70%が受診する意思があることがわかった。

【発表概要】

厚生労働省が公表した「2022年の人口動態統計(確定数)」を基に公益財団法人 日本対がん協会が整理した部位別がん死亡者数の順位によれば、肺がんが男性では1位、女性でも大腸がんに続いて2位と高い。一般に初期の肺がんは自覚症状を伴うことが少なく、早期発見と早期治療が不可欠である。

ところが日本で40歳以上に推奨されている肺がん検診(注1)の受診率は50%前後と決して高くない。受診率を高めるため、若いうちから将来肺がん検診を受診しようとする意思に関わる要因を明らかにすることは、公衆衛生や予防医学の観点から重要である。

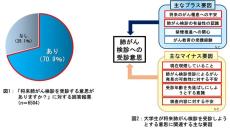

中部大学生命健康科学部保健看護学科の森幸弘講師は、同大スポーツ保健医療学科の伊藤守弘教授らとの共同研究で、学部1年生から4年生を対象に、「将来肺がん検診を受診する意思があるか」という意識調査を実施した。その結果、アンケートに回答した約6500人のうち、約70%が受診する意思があることがわかった(図1)。

今回、いくつかの要因からある事象が起こる確率を予測できる統計手法のロジスティック回帰分析(注2)により、大学生が将来肺がん検診を受診する意思に関連する要因を分析した。注目すべきは、喫煙する学生は、非喫煙者に比べて、将来肺がん検診を受ける意思が無いと回答する比率が高かったことである。喫煙は、肺がんの危険因子のひとつとして広く認識されている。今回の調査結果は、喫煙する若者に対して肺がんに罹患するリスクを理解させる教育の必要性を示している。

調査では、「将来のがん罹患への不安」や「肺がん検診受診のメリットの認識」が、肺がん検診受診意思に繋がるプラス要因であることも明らかになった。一方で、「肺がん検診受診によるがん発見の可能性に対する不安」や「受診年齢を先延ばしにしようとする意識」、「検査内容への不安」などは肺がん検診受診意思に対してマイナスの要因であることが判明した(図2)。

これらの結果は、若年層が将来の検診受診に対する不安と利点の間のジレンマを克服できるような教育を提供することの重要性を強調するものである。近年、日本では、AYA(Adolescents and Young Adults:思春期・若年成人)世代のがん対策のあり方が報道でもクローズアップされている。若年層では、上の年齢層に比べて全体的にがんの発生頻度が低く、発見・診断が遅れる可能性が高い。そのため、できるだけ若い年齢から継続した受診行動に繋げられるような環境作りと、教育支援体制の構築が課題と言える。さらに肺がん検診の内容は、一般には認知されていないことも多いため、安心して受けられるような取り組みも必要である。

-

-

- 1

- 2

-

この記事に関連するニュース

-

【調査レポートVol.4】40代以上が怖いと思うがん種1位の「すい臓がん」

PR TIMES / 2024年11月12日 9時0分

-

40代以上が特に怖いと回答したがん種1位は「すい臓がん」、気をつけるべきリスクファクターは?

マイナビニュース / 2024年11月11日 16時37分

-

【調査レポート】40代以上が怖いと思うがん種1位の「すい臓がん」

PR TIMES / 2024年10月31日 10時15分

-

【調査レポート】がん種別の死亡者数がついに3位に。40代以上が怖いと思うがん種1位は「すい臓がん」。

PR TIMES / 2024年10月30日 10時45分

-

【医師監修】更年期前後でなりやすい病気とは?女性が気を付けるべき病気リスト12

ハルメク365 / 2024年10月28日 22時50分

ランキング

-

1春日部のイトーヨーカドーが閉店=「しんちゃん」のスーパーのモデル

時事通信 / 2024年11月24日 19時58分

-

2年収壁見直し、企業の9割賛成 撤廃や社保改革要請も

共同通信 / 2024年11月24日 16時22分

-

3トヨタ『ランドクルーザー』リコール…ドライブシャフト不良、走行不可能になる恐れ

レスポンス / 2024年11月24日 18時30分

-

4異例の「ケーブル盗難でリフト運休」 スキーシーズン前に 捜査は継続中

乗りものニュース / 2024年11月24日 14時12分

-

5UUUMを上場廃止させるオーナー会社の腹づもり 買収後も業績は低迷、2度目のTOBに至った深層

東洋経済オンライン / 2024年11月24日 8時0分

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください