光合成を調節する光スイッチの動作するしくみを解明

Digital PR Platform / 2024年6月13日 14時5分

【ポイント】

① 光合成を行うシアノバクテリアは、異なる光に応じて最適な光合成ができるよう、光合成に使う光の色を切り替えています。たとえば、一部のシアノバクテリアは、赤い光を使う光合成から緑の光を使う光合成へ、あるいはその逆へと、切り替えることができます。この現象は1世紀以上も前から知られていましたが、どのように緑と赤の光を見分けているのか、詳しいメカニズムはわかっていませんでした。

② 今回、シアノバクテリアが赤い光と緑の光を見分けるために使っている「光スイッチ分子」において、緑の光を感知するときの構造を明らかにしました。同グループが以前に発表した、赤の光を感知するときの構造と比較することで、光スイッチ分子がどのように緑と赤の光を感知しているのかを解明することができました。明らかになったメカニズムは、植物などの他の生物の光スイッチには報告例のない、まったく新しいものでした。

③ この成果は、光合成生物が環境の変化にどのように臨機応変に適応して光合成を行っているのかを解き明かすだけでなく、光によって生物の機能をコントロールするオプトジェネティクス(光遺伝学)のより良いツール作りにもつながると期待されます。

【概要】

シアノバクテリアは、赤色光と緑色光の存在を感知して、光合成の光をより効率よく吸収するためのアンテナ分子の組成を調節します。

本研究グループは、届く光に応じて自らの構造を変えることで吸収する波長を切り替えるスイッチとしてはたらくタンパク質であるRcaEに着目し、その緑色光吸収状態(Pg)のX線結晶構造の解明に世界で初めて成功しました。RcaEは光を受け取る色素である「ビリン発色団」とそれを取り囲むタンパク質からできています。

以前報告したRcaEの赤色光吸収状態(Pr)との構造の比較により、ビリン発色団の構造が変わるだけでなく、位置も大きくずれ、ビリンを包み込むタンパク質に「水の通り道」の出現・消失を引き起こすことが明らかとなりました。

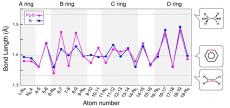

ビリン発色団の構造をNMR(核磁気共鳴分光法)や量子化学計算と呼ばれる手法で詳細に調べると、緑色光吸収状態では、疎水的な環境に置かれたビリン発色団における特定の部位の水素原子(プロトン)が外れ、それによってビリン発色団の結合状態が変わり、吸収する光の波長が大きく短波長側(赤色主体から緑色主体)へとシフトすることが明らかとなりました。

この解析から、ビリン発色団を取り囲む化学的な性質を親水性と疎水性の間で切り替え、吸収する波長を制御しているという新しいメカニズムの存在を実証することができました。

この記事に関連するニュース

-

銅酸化物高温超伝導体Bi2212の紫外・可視光領域における大きな光学的異方性の起源を解明

共同通信PRワイヤー / 2024年11月20日 11時0分

-

珪藻光化学系Iフコキサンチンクロロフィル結合タンパク質超複合体の立体構造解析を基盤とするタンパク質間相互作用の解明〔静岡大学, 岡山大学 ,京都大学〕

PR TIMES / 2024年11月12日 0時3分

-

珪藻光化学系Iフコキサンチンクロロフィル結合タンパク質超複合体の立体構造解析を基盤とするタンパク質間相互作用の解明

PR TIMES / 2024年11月8日 5時45分

-

【名城大学】スイゼンジノリ由来の紫外線吸収物質「サクリピン」の新たなスキンケア作用を発見

@Press / 2024年11月6日 15時0分

-

最古の光合成生物「シアノバクテリア」の新しい光利用システムを発見-ロドプシンによる環境適応の軌跡が明らかに-〔海洋研究開発機構, 東京大学, 理化学研究所, 岡山大学, 科学技術振興機構〕

PR TIMES / 2024年11月4日 12時45分

ランキング

-

1「京急」「京成」に照準定めた旧村上ファンドの思惑 2006年の「阪急・阪神合併」の再現を想起

東洋経済オンライン / 2024年11月25日 7時50分

-

2自然界最強「ミノムシの糸」を製品化、スポーツ用品や自動車に活用へ…興和「化学繊維に代わる存在に」

読売新聞 / 2024年11月25日 10時50分

-

3"退職代行"を使われた上司「信用ダウン」の悲劇 多いのは営業、職場に与える「3つの影響」とは

東洋経済オンライン / 2024年11月25日 8時30分

-

4「寿命半分」を掲げた電車、登場30年超で〝再就職〟できる秘訣は? JR東日本209系、置き換え用車両も判明 【鉄道なにコレ!?】第68回

47NEWS / 2024年11月25日 10時0分

-

5ホリエモン「オルカンを買うよりもずっといい」…上場企業4000社から"優良銘柄"を見抜くシンプルな方法

プレジデントオンライン / 2024年11月25日 8時15分

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください