がんばらなくても痩せやすい体に!「第3の代謝」を上げる食べ方新ルール

HALMEK up / 2025年2月4日 21時0分

50代からの“たるみ”の大きな原因の一つは代謝が落ちて脂肪がつきやすくなること。でも、食べ方をちょっと変えるだけで、がんばらなくても代謝が上がり、顔も体もスッキリします!

教えてくれた人:道江美貴子(みちえ・みきこ)さん

累計会員数1,100万人超え(2024年9月時点)のAI食事管理アプリ『あすけん』管理栄養士。女子栄養大学卒業後、大手フードサービス企業で100社以上の健康アドバイザーを務めた後、株式会社askenに参画。現在は取締役としてあすけん事業統括責任者を務める。イベント・講演会・メディアへの出演経験多数。

食べただけでエネルギーを消費する「第3の代謝」に注目

「代謝が落ちると、太りやすく、痩せにくくなり、ついた脂肪が、顔や体の“たるみ”として現れます。代謝は加齢とともに落ちがちですが、食べ方を工夫すれば何歳からでも上げられます」と言うのは、管理栄養士の道江美貴子さん。

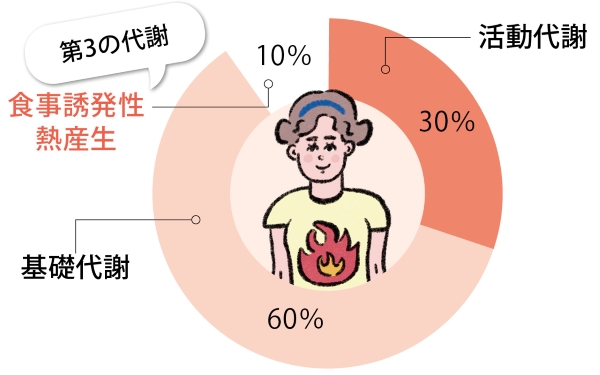

「代謝には3つの種類があり“基礎代謝”と“活動代謝”はよく知られています。でも、実はもう一つの代謝があるのです」と明かします。

食事をすると、体が吸収した栄養が分解され、一部が熱として消費されます。食べた後に体がポカポカするのはそのせい。

「この“第3の代謝”は、『食事誘発性熱産生』といって、食べる栄養素や食べ方によって異なります。つまり正しい食事をするだけで代謝を上げられるのです。

すべての代謝のうち10%、と少ないように見えますが、3食食べるなら毎日3回チャンスがあるということ。これを逃す手はないと思います」

【活動代謝】

家事や仕事、運動などで体を動かすことに使われるエネルギーのこと

【基礎代謝】

呼吸する、内臓を動かす、体温を保つなど、生命を維持するために必要で、じっとしていても消費するエネルギーのこと

【食事誘発性熱産生】(これが第3の代謝!)

食事の後、体内に吸収された栄養が分解され、その一部が体熱となって消費され、じっとしていても代謝が上がり燃焼効率がアップする仕組み

第3の代謝も助ける「痩せる栄養素」とは

エネルギーになるのは糖質、脂質、たんぱく質ですが、いつも同じように燃焼するわけではありません。燃焼をサポートしてくれる他の栄養素と合わせてとることで、同じ量の糖質、脂質、たんぱく質をとってもエネルギーに変わりやすいことがわかっています。

その栄養素とは、 食物繊維、鉄、ビタミンB群。「代謝を上げるには欠かせない、いわば“痩せる栄養素”。代謝が落ちがちな50代以上は特に意識してとってほしいですね」

【食物繊維】

腸内で発酵・分解されるときに出る短鎖脂肪酸という物質が、腸の働きを活発にし、代謝を上げてくれる

【鉄】

鉄分が不足すると、赤血球が作られにくくなり、酸素が全身に運ばれにくくなることから、代謝ダウンの原因に

【ビタミンB群】

脂質や糖質をエネルギーに変えるためには、ビタミンB1、B2、B6の働きが不可欠

代謝を上げるためには(1)「何を食べるか」

筋肉は、安静時の代謝を上げるので、じっとしていてもエネルギーを消費する上、家事や運動で体を動かすためにも必要不可欠。基礎代謝や活動代謝を上げるには、たんぱく質をしっかりとって筋肉をつけることが基本です。

第3の代謝と呼ばれる食事誘発性熱産生でも、たんぱく質は優秀。「たんぱく質をしっかりとることはカロリー制限と同じか、それ以上に大切と言えます」

重視するべきはカロリーよりもたんぱく質! 1日のうちでどう取るのがよいか、ポイントを紹介します。

朝食に必ずたんぱく質をとる朝にたんぱく質をとることで、1日の代謝を上げることができます。パンとサラダ、ご飯とみそ汁だけで済ませず、卵や納豆をプラスするなど、必ずたんぱく質をとるようにしましょう。

おやつにたんぱく質をプラス肉100gに含まれるたんぱく質は約20g、卵1個で約6g。女性の場合、たんぱく質は1日最低でも50g必要で、3食だけでとるのはなかなか大変です。おやつをチーズやヨーグルトにすることで、食事だけで足りない分を補うことができます。

夕食は“ダブルたんぱく”がおすすめ主菜の肉や魚だけではたんぱく質が不足しがち。副菜にも豆類やツナ、卵などのたんぱく質源をプラスする“ダブルたんぱく”を心掛けると、必要量をしっかりととりやすくなります。

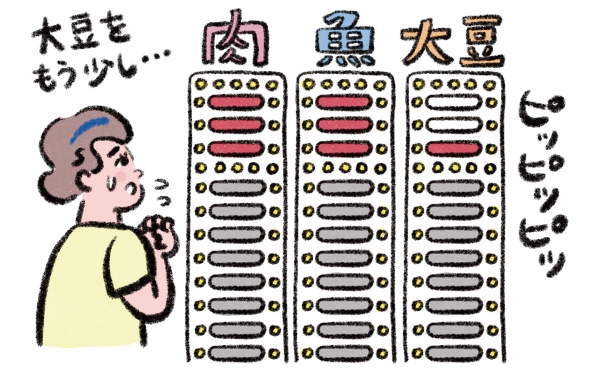

1週間で肉・魚・大豆を同量とる

たんぱく質には、動物性と植物性があり、肉は動物性たんぱく質が豊富ですが脂質も多いので要注意。理想は肉と魚と豆製品から同量ずつのたんぱく質をとること。1週間単位で考えるととりやすいでしょう。

代謝を上げるためには(2)「どう食べるか」

食べる量が特別多いわけではないのに、なぜか太ってしまう。それは、“食べ方”に問題があるのかも。食事の内容が同じでも、食べ時を変えるだけで代謝は上がります。

「昨今の研究で、体脂肪の増加には『BMAL1(ビーマルワン)』と呼ばれるたんぱく質の一種が関わっていて、その分泌量は時間帯によって違うとわかってきました。食べ方によっても太りやすさは変わります」

ポイントは、(1)食べる時間 (2)3食のバランス (3)噛む回数。どれもすぐ実践できることばかりです。今日からさっそく、次のことを意識してみましょう。

朝・昼・晩のボリュームは同量にする第3の代謝が最も高まるのは朝。効率よく代謝を高めるためにおすすめは、3食のボリュームを同量にすること。おやつも食べる場合は、食事でそれぞれ3割ずつ、おやつで1割、と考えるとよいでしょう。

お菓子を食べるなら午後2時~3時食べたものから体脂肪をため込む「ビーマルワン」の分泌が一番少ないのは、午後2時から3時頃。ケーキや甘いお菓子などの食べ過ぎは注意が必要ですが、どうしても食べたいなら、この時間がおすすめです。

夕食は朝食後12時間以内に食べる

内臓の消化・吸収効率は日中に高く、夜になるほど落ちていきます。代謝アップのためには、夕食は朝食から12時間以内に。遅くとも8時頃までにはとるとよいでしょう。

ひと口につき30回噛む噛む回数が多いほど、胃や腸の血管の血流が増え、第3の代謝が高まります。また、食事時間が長くなることで、血糖値の上昇がゆるやかになり、太りにくくなる効果もあります。

血流を上げて代謝アップ!飲むなら「白湯」

温かい白湯は、体を温めて血流をよくしてくれます。起床時と毎食後に飲むことで、代謝アップが期待できます。カップを触って“ちょっと熱いな”と感じる程度が適温。起床時はコーヒーやお茶などではなく、朝食前に白湯で胃腸の働きを高めましょう。

取材・文=松尾肇子(ハルメク編集部)、イラストレーション=あべさん

※この記事は、雑誌「ハルメク」2024年6月号を再編集しています

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

医師に聞く「肝臓から脂肪を減らす」朝食の選び方 コンビニで売っている商品でも対策できる

東洋経済オンライン / 2025年1月28日 8時0分

-

50代女性ダイエット、3か月半でマイナス8.5kg♪LL→Mにサイズダウンを叶えた方法とは

HALMEK up / 2025年1月17日 21時50分

-

高齢者は「体重」が重要…標準を下回ると死亡リスクが急上昇

日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年1月15日 9時26分

-

『ヒルナンデス』で話題!“運動せずに12kg痩せた保健師”が教えるらくらくダイエットメニュー

女子SPA! / 2025年1月10日 8時47分

-

12キロ痩せた保健師が食べている「コストコのダイエット食材」ベスト10!2位は塩サバ

女子SPA! / 2025年1月8日 8時46分

ランキング

-

1「五十肩」を最もスムーズに改善する方法…じっと安静はダメ

日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年2月5日 9時26分

-

2「那智の滝」で滝つぼ凍る 和歌山の世界遺産、白く雪化粧

共同通信 / 2025年2月5日 10時26分

-

3今年も大量廃棄「ご利益なんてない」売れ残った恵方巻きに疑問噴出、米不足も批判に拍車

週刊女性PRIME / 2025年2月5日 8時0分

-

4函館のラブホテル社長が語る“ラブホ経営”の難しさ。「2日間部屋が使用できない」困った用途とは

日刊SPA! / 2025年2月3日 15時51分

-

524年10~12月期「中古パソコン」の平均販売価格、7四半期ぶり高水準…“中古スマホ価格は低迷”の理由

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年2月5日 7時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください