ナノ材料のマルチモーダル計測法を開発

共同通信PRワイヤー / 2024年6月26日 14時0分

構造と機能の因果関係の解明によりナノ材料設計の革新に貢献

ポイント

・ 虹色X線を駆使してX線散乱とX線吸収スペクトルの同時計測を実現

・ ナノ材料の機能を左右する、ナノスケール構造と原子スケール構造の情報を同時に取得

・ 新たな材料設計手法の提供により革新的材料開発に貢献

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202406242609-O1-Gc6fx383】

概 要

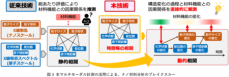

国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)物質計測標準研究部門 ナノ材料構造分析研究グループ 白澤 徹郎 上級主任研究員と、国立大学法人 東京学芸大学 教育学部のVoegeli Wolfgang 准教授および荒川 悦雄 教授は、放射光X線から作り出した虹色X線(波長分散集束X線)を用いて、X線散乱とX線吸収スペクトルを同時かつ高速に計測する技術を開発しました。本技術の開発により、ナノ材料の機能を左右するナノスケール構造(粒子のサイズと形状)、および原子スケール構造(原子間距離、配位数、化学状態)の情報を同時に得ることに成功しました。この技術の利用により、従来の個別の計測では困難であった、原子スケールからナノスケールにわたる複数の情報間の相関を観察することが可能になり、その結果を機能の情報と突き合わせることで、構造と機能の因果関係を詳しく知ることができます。このような情報をマルチモーダル分析に活用し、ナノ材料の機能を最大化する構造や新機能の予測を行うことで、材料開発の革新に貢献することが期待できます。

なお、この技術の詳細は、2024年6月25日に英国科学誌「Physical Chemistry Chemical Physics」にオンライン掲載されました。

下線部は【用語解説】参照

開発の社会的背景

ナノ材料は電気電子製品から化粧品まで、さまざまな製品に使用されています。その機能の鍵を握るのは、ナノスケールのサイズや形状、および、よりミクロな原子スケールの構造です。一例として、クリーンな発電技術として注目されている燃料電池では、電極触媒に白金などのナノ粒子が用いられており、その反応効率が発電効率を左右します。触媒反応はナノ粒子の表面で起こるため、一般に、粒子を小さくすることで体積に対する表面積の割合が大きくなり、反応効率が上がります。さらに、反応効率は触媒原子の原子スケールの構造(原子間距離や配位数)によっても変わります。このため、反応効率の高いナノ粒子を開発するには、ナノスケール構造(粒子サイズや形状)および原子スケール構造を計測した上で、構造と反応効率との因果関係を明らかにして、最適な構造を予測することが重要です。また、反応中に反応効率と構造が変化する場合には、時間的な相関を知ることがそのメカニズムの解明、ひいては耐久性の高いナノ粒子の開発に重要です。そのため、このようなナノスケール構造と原子スケール構造、およびそれらの時間的変化を計測できる、マルチモーダル計測法が求められています。

この記事に関連するニュース

-

産総研、ナノスケールと原子スケールの両構造情報を同時取得する手法を開発

マイナビニュース / 2024年6月27日 16時48分

-

ゲルから水溶液になりまたゲルに戻るハイドロゲル物質を岐阜大が“偶然”発見

マイナビニュース / 2024年6月24日 13時16分

-

東北大など、0.1~100ナノ秒の幅広い時間分解能で原子運動の測定を実現

マイナビニュース / 2024年6月19日 15時46分

-

土壌中のナノプラスチック濃度の測定技術を開発

共同通信PRワイヤー / 2024年6月14日 14時0分

-

多機能でサステイナブルな積層型ナノファイバーを新たに開発

PR TIMES / 2024年6月7日 18時15分

ランキング

-

1ソニー宮城拠点、250人削減=ブルーレイ、生産縮小

時事通信 / 2024年6月29日 15時49分

-

2「クレカタッチ」は交通系ICカードを駆逐するのか 熊本で「全国相互利用」離脱、一方で逆の動きも

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 7時30分

-

3「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

4作文は「理系だと苦手」「文系が得意」という大誤解 算数が得意な子は大概「作文もうまい」納得理由

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時0分

-

5池袋西武とヨドバシ「売り場折半」の波紋と懐事情 北側にヨドバシ出店、西武の集客力に影響は?

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時30分

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください