NAIST、iPS細胞などの移植後腫瘍化の発生確率を抑制する技術を開発

マイナビニュース / 2024年6月3日 10時46分

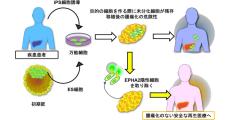

奈良先端科学技術大学院大学(NAIST)は5月31日、iPS細胞(人工多能性幹細胞)やES細胞(胚性幹細胞)などが持つ多能性に不可欠なタンパク質「EPHA2」を発見し、同タンパク質は一部が細胞の外側に突き出していることから、それを指標にすることで、移植細胞に残存したそれらの多能性幹細胞を取り除き、移植後の腫瘍化の発生確率を抑えることに成功したと発表した。

同成果は、NAIST 先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域 幹細胞工学研究室の印東厚助教、同・栗崎晃教授らの研究チームによるもの。詳細は、幹細胞の分子生物学研究に関する全般を扱う学術誌「Stem Cells Translational Medicine」に掲載された。

iPS細胞やES細胞などの多能性幹細胞は、細胞分裂した際に自分と同じ細胞を作り続ける能力(自己複製)、およびさまざまな細胞に分化する能力(多能性)を有する。それを利用し、近年は機能喪失した臓器や組織を取り戻すための再生医療への応用が進められている。ただし、移植した細胞中に分化しなかった多能性幹細胞が混入すると、移植後に分化しながら増殖を続け、最終的に腫瘍を形成してしまうという安全面のリスクが現状存在している。多能性幹細胞の安全な移植を実現するには、その腫瘍化してしまう細胞を除去する技術が必要となっている。

その課題を解決すべく研究チームでは、細胞膜に埋め込まれる「膜タンパク質」に着目し、細胞外に出ている部位を検出することで、遺伝子操作や侵襲をすることなく多能性幹細胞を捕捉する技術の開発に取り組んできたという。

研究チームはこれまで数多くの膜タンパク質の特性を研究し、今回、がん化の可能性を持つ多能性幹細胞の指標となるEPHA2を発見したとのこと。同タンパク質は、健常者の体内ではほとんど存在せず、初期胚やガン細胞でのみに存在することが確認されていた。また研究チームはこれまでの研究で、EPHA2がES細胞でも発現していることを解明していたとする。

そこで今回の研究では、まずEPHA2が多能性幹細胞に必要不可欠なものかを調べるため、同膜タンパク質を作れなくしたマウスES細胞が作製された。その結果、EPHA2がなくなるとES細胞は幹細胞性を維持できなくなることが判明。さらに、山中ファクター(京都大学 iPS細胞研究所の山中伸弥教授がiPS細胞の開発で用いた4つの遺伝子(OCT4、SOX2、KLF4、cMYC)のこと)の1つである「OCT4」とEPHA2は連動して発現していることも突き止められた。さらに、EPHA2タンパク質を指標にすると、高い効率でES細胞を捉えることができることも確かめられたという。

-

-

- 1

- 2

-

この記事に関連するニュース

-

東北大、死細胞が老化を抑制する物質を分泌していることを動物実験で確認

マイナビニュース / 2024年7月3日 7時2分

-

ヒトとマウスでは違う? 卵子・初期胚で働くヒトDPPA3によるUHRF1の機能阻害機構を解明

Digital PR Platform / 2024年6月21日 10時0分

-

骨粗鬆症治療薬の新規ターゲット遺伝子を発見 ~副甲状腺ホルモンを介した薬理作用の一端を解明~

PR TIMES / 2024年6月18日 12時45分

-

創薬開発の支援に向けて心筋細胞の培養に関して韓国NEXEL社と技術提携

PR TIMES / 2024年6月11日 12時15分

-

iPSから免疫制御細胞、世界初 拒絶反応抑制を確認、京大など

共同通信 / 2024年6月7日 0時0分

ランキング

-

1老後の趣味で気軽に“塗り絵”を始めて1年後…… めきめき上達した70代女性の美麗な水彩画に「本当にすごい…」「感動です」

ねとらぼ / 2024年6月29日 22時0分

-

2中小企業の社内Wi-Fi接続、約半数が「つながりにくさ」を実感‐対処法は?

マイナビニュース / 2024年7月3日 11時50分

-

3シャオミ、ペンを発売 「書き心地は良いが、タブレットとペアリングはできません」と公式

ITmedia NEWS / 2024年7月3日 8時30分

-

4藤本美貴&庄司智春、真っ昼間に変装ゼロで“腕絡め”デート 大勢の注目浴びるも“モザイク9割”の結果で「笑った」

ねとらぼ / 2024年7月2日 15時1分

-

5NFTでバンクシーを分割販売、アート市場の民主化目指すUAEスタートアップ10101.art

Techable / 2024年7月3日 12時0分

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください