東大など、半導体基板への極微細レーザー穴開け加工技術を開発

マイナビニュース / 2024年6月3日 12時12分

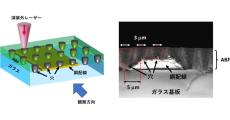

東京大学(東大)、味の素ファインテクノ、三菱電機、スペクトロニクスの4者は5月31日、次世代の半導体製造「後工程」に必要な、パッケージ基板への3μmの極微細レーザー穴開け加工技術を開発したことを発表した。

同成果は、東大 物性研究所の小林洋平教授(東大 光量子科学連携研究機構兼任)、同・谷峻太郎助教(研究当時)、同・乙津聡夫特任研究員、東大大学院 理学系研究科の田丸博晴特任教授(光量子科学連携研究機構)、味の素ファインテクノ 電子材料事業部の真子玄迅事業部長(現・同社 代表取締役社長)、三菱電機 先端技術総合研究所 産業オートメーションシステム技術部の湯澤隆部長、同・中村直幸主席研究員、スペクトロニクスの岡田穣治取締役らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国・デンバーで5月28日より開催中のIEEEが主催する電子部品と技術に関する国際会議「ECTC 2024」にて発表された。

近年、EUV(波長13.5nmの極端紫外線)露光技術の発展により半導体チップの微細化が進み(7nm以下のプロセスルールが実現されている)、チップの電極間隔もさらに小さくなってきている。それに伴い、チップを受ける側のパッケージ基板の配線も微細化が進んでいる。基板は多層構造となっており、層間の電気信号は絶縁層にあけられた微小な穴を通して結合される。現在は40μm程度の穴をレーザーで開けて金属メッキを施すことで層間配線が行われているが、チップの微細化に伴い将来パッケージ基板の穴径において5μm以下の微細化が必要とされている。

しかし、現在用いられているレーザー加工技術では、レーザーや光学系の特性で小さい径に集光することが困難であり、また高いアスペクト比の穴開け加工はできないという課題を抱えていた。また、それに対応する微細穴開け加工に適した薄い絶縁層も求められていた。そこで今回の研究では、「TACMIコンソーシアム」(東大が、産学官連携による光ものづくり協創の推進のために2017年に設立した企業間マッチングのプラットフォーム)に属する、レーザー開発、加工機開発、材料開発およびパラメータ探索を得意とする4法人が技術を持ち寄ることで、それらの課題解決に挑むことにしたという。

今回の研究で東大は、ガラス基板上に銅を蒸着した後に、レーザー加工により銅をパターン状に削り取り、微細な銅の配線の作成を担当。味の素ファインテクノは、その銅配線層上に、半導体向けの層間絶縁体として極めて高いシェアを占める「味の素ビルドアップフィルム」(ABF)薄膜を積層することで、銅上に3μmの絶縁層を形成。そしてスペクトロニクスは、波長266nmのDUV高出力レーザーを担当。三菱電機は、深紫外線用に特別に開発したレーザー加工機の光学系の工夫を行い、集光サイズを従来よりも小さくする改良を行った。最終的に、東大でAIを活用した条件探索が行われ、その結果、エッチング技術を用いることなくレーザー加工のみで3μmという超微細穴開け加工が実現された。

-

-

- 1

- 2

-

この記事に関連するニュース

-

07月30日(火) AndTech「半導体パッケージにおけるコア基板の最新技術動向・材料・加工技術と課題・展望 ~低反り化ガラスコアTSV・TGVとガラスダイシング~」Zoomセミナー講座を開講予定

PR TIMES / 2024年6月26日 10時15分

-

TOPPAN、単体での電気検査が可能なコアレス有機インターポーザを開発

マイナビニュース / 2024年6月18日 16時36分

-

太陽HDが開発に邁進、半導体の三次元化を推進する高解像度感光性絶縁材料

マイナビニュース / 2024年6月17日 13時30分

-

TOPPAN、世界初の単体での電気検査が可能な次世代半導体向けコアレス有機インターポーザーを開発

PR TIMES / 2024年6月15日 17時40分

-

次世代半導体パッケージ向け ガラスセラミックスコア基板「GCコア(TM)️」を開発

PR TIMES / 2024年6月9日 22時40分

ランキング

-

1老後の趣味で気軽に“塗り絵”を始めて1年後…… めきめき上達した70代女性の美麗な水彩画に「本当にすごい…」「感動です」

ねとらぼ / 2024年6月29日 22時0分

-

2シャオミ、ペンを発売 「書き心地は良いが、タブレットとペアリングはできません」と公式

ITmedia NEWS / 2024年7月3日 8時30分

-

3中小企業の社内Wi-Fi接続、約半数が「つながりにくさ」を実感‐対処法は?

マイナビニュース / 2024年7月3日 11時50分

-

4NFTでバンクシーを分割販売、アート市場の民主化目指すUAEスタートアップ10101.art

Techable / 2024年7月3日 12時0分

-

5「ロンハー」有吉弘行のヤジに指摘の声「酷かった」「凄く悲しい言葉」 42歳タレントが涙浮かべる

ねとらぼ / 2024年7月2日 15時31分

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください