北大など、「カオス軌道」を用いた探査機の月までの高効率軌道設計に成功

マイナビニュース / 2024年6月3日 17時48分

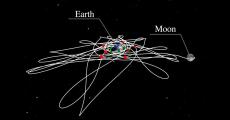

北海道大学(北大)と九州大学(九大)は5月30日、三体問題に由来する「カオス軌道」をいくつも渡り歩いていく手法を考案し、地球-月の「円制限三体問題」の最小モデルである「ヒル方程式系」において、地球周回軌道から月周回軌道へ宇宙機が向かう場合、従来の軌道を上回る、高効率で短時間、なおかつ頑健な軌道を設計することに成功したと共同で発表した。

同成果は、北大 電子科学研究所の佐藤讓准教授、九大大学院 工学研究院 航空宇宙工学部門の坂東麻衣教授、同・大学 工学府 航空宇宙工学専攻の平岩尚樹大学院生、ブラジル・リオデジャネイロ連邦大学 数学研究所のイザイア・ニゾリ博士らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する物理とその関連分野を扱う学際的な学術誌「Physical Review Research」に掲載された。

地球、月、太陽のように、3天体の相互作用により生じる運動は複雑な軌道を持つことがあり、古典力学の未解決問題「三体問題」として知られる。それに対し、3天体のうちの1つが非常に小さな天体で、その重力の影響が他の2天体に対して無視できる場合、他の2天体の軌道は、解を得られる「二体問題」として扱える。このような状況では、周期運動する大きな2天体と相互作用する小天体の軌道だけを考えればよく、「制限三体問題」と呼ばれている。さらに、2天体の軌道が円であると仮定すると、この問題は円軌道を周回する天体から重力の影響を受ける小天体の軌道に関する問題となり、円制限三体問題と呼ばれ、地球、月、宇宙機の相互作用系がそれにあたる。

しかし、円制限三体問題は単純化されているにも関わらず、それでもまだ解を得ることができない。その理由は、宇宙機の初期位置や初速度によっては「カオス」(不規則運動)が生じてしまうためである。カオス軌道は完全に解けない上に、宇宙機の初期位置や初速度の極めてわずかな誤差が、長時間後の軌道の大きな解離を引き起こす「初期値鋭敏性」を持つ。誤差は実際に必ず生じるので、結果として宇宙機の軌道は予測不可能になってしまうのである。

これだと、人類は月に宇宙機を送り込むことは不可能なように思えるが、実際には50年以上前から幾度となく着陸機や周回機が送り込まれている。その理由は、円制限三体問題の解にはカオス軌道だけでなく、実は単純な周期軌道も含まれているからだ。「ハロー軌道」のような三体問題の周期軌道がいくつも発見されているので、手に負えないカオス軌道を避け、これまでは主に周期軌道を使った軌道設計がなされてきた。

-

-

- 1

- 2

-

この記事に関連するニュース

-

JAXA吉川真さんが語る 日本航空宇宙学会「ジュニア会員制度」とは?

sorae.jp / 2024年6月23日 17時0分

-

月の裏側に着陸した中国の月探査機「嫦娥6号」をアメリカの月周回衛星「LRO」が撮影

sorae.jp / 2024年6月20日 9時17分

-

世界初、中国の探査機が月の「裏側」へ...「ダークサイド」の謎は解けるのか?

ニューズウィーク日本版 / 2024年6月11日 14時7分

-

中国、月探査機「嫦娥6号」のサンプル採取完了と月面からの離陸を発表

sorae.jp / 2024年6月4日 21時5分

-

長周期彗星を迎え撃つ探査機「Comet Interceptor」とは? 日本が開発する子機に注目!

マイナビニュース / 2024年6月4日 7時30分

ランキング

-

1老後の趣味で気軽に“塗り絵”を始めて1年後…… めきめき上達した70代女性の美麗な水彩画に「本当にすごい…」「感動です」

ねとらぼ / 2024年6月29日 22時0分

-

2藤本美貴&庄司智春、真っ昼間に変装ゼロで“腕絡め”デート 大勢の注目浴びるも“モザイク9割”の結果で「笑った」

ねとらぼ / 2024年7月2日 15時1分

-

3中小企業の社内Wi-Fi接続、約半数が「つながりにくさ」を実感‐対処法は?

マイナビニュース / 2024年7月3日 11時50分

-

4シャオミ、ペンを発売 「書き心地は良いが、タブレットとペアリングはできません」と公式

ITmedia NEWS / 2024年7月3日 8時30分

-

5新紙幣「一万円札と千円札の1の字が違う」SNSに違和感覚えるという声も…… 「1」のデザインが違う理由は?

ねとらぼ / 2024年7月3日 18時15分

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください