名市大、頭蓋内全体の脳脊髄液の動態をマクロ的に観測する手法の開発に成功

マイナビニュース / 2024年6月7日 19時14分

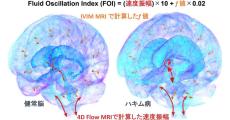

名古屋市立大学(名市大)は6月6日、「四次元フローMRI」で計測した流速の振幅と、「IVIM MRI」で計測した「f値」を脳脊髄液の拍動・往復運動を表す「Fluid Oscillation Index」(FOI)に統合することで、頭蓋内全体の脳脊髄液の動態をマクロ的に観測する手法を開発。

主に加齢が原因で脳脊髄液が増加する「ハキム病(特発性正常圧水頭症)」において、頭部の中心に位置する脳室が拡大して中脳水道を往復する脳脊髄液の動きは激しくなる一方で、頭頂部の大脳とクモ膜下腔は圧縮されて脳の拍動が抑えられて脳脊髄液の往復運動が小さくなる事象を、全頭蓋内環境の変化として捉えることが可能となったと発表した。

同成果は、名市大大学院 医学研究科 脳神経外科学の山田茂樹講師らの共同研究チームによるもの。詳細は、国際水頭症学会の機関学術誌「Fluids and Barriers of the CNS」に掲載された。

ヒトの体内を流れる血液・リンパ液・脳脊髄液などを、造影剤などを使用せずに自然な動きを観察する方法として、これまでに「Phase-contrast MRI」、「Cine MRI」、「Time-SLIP MRI」、四次元フローMRI、IVIM MRIなど、さまざまなMRIを改良した撮像法が開発され、すでに臨床で使われている。

そのうち、解析によって速度成分を数値化できるのが、四次元フローMRIとIVIM MRI。前者は、MRIで一心拍中の血液や脳脊髄液などの体液の流速を前後・上下・左右の3軸方向の位相画像として撮影し、これらを統合して三次元的な液体の動きを観測する方法であり、後者は、水分子のランダムな動きや自由拡散と微小循環を示す一定方向の動きと灌流を分離して提示する撮影方法である。

この2種類を用いて、脳脊髄液の複雑な動態を定量的に観測する方法を開発してきたのが研究チームだ。これまでの研究成果で、脳脊髄液の速い複雑な往復運動を四次元フローMRIで観測し、四次元フローMRIでは捉えきれなかった微細な遅い動きはIVIM MRIで計算したf値(IVIM MRIにおける微小灌流成分を0~100%の数値で定量的に示したもの)で観測できることを報告している。これまでの研究の結果、ヒトの脳脊髄液の動きを全頭蓋内環境でモデル化するためには、四次元フローMRIとIVIM MRIによって得られた脳脊髄液の往復運動を統合する必要があると考察し、今回の研究でそれを試みることにしたという。

-

-

- 1

- 2

-

この記事に関連するニュース

-

「食事が私を苦しめたからこそ…」手術を繰り返し、3つの持病と生きてきた女性が開発した「超低糖質スイーツ」 子どもたちに笑顔と愛を届ける

まいどなニュース / 2024年7月3日 6時55分

-

大谷も立証、最新研究からわかった「長眠」の効果 起きている間に学んだことを脳に定着させる

東洋経済オンライン / 2024年6月28日 17時30分

-

佐藤弘道さんは下半身麻痺で活動停止…「脊髄梗塞」はどんな病気?

日刊ゲンダイ ヘルスケア / 2024年6月21日 9時26分

-

パイロット向けAR技術を搭載。頭の動きで制御できる“医療用デバイス”、外科手術に初投入

Techable / 2024年6月20日 18時0分

-

リハビリ医にとって絶対に欠かせない能力はなにか?【正解のリハビリ、最善の介護】

日刊ゲンダイ ヘルスケア / 2024年6月12日 9時26分

ランキング

-

1人気VTuber、サイバー攻撃余波?で本名公表 問われる妥当性、それでも「認めざるを得なかった」理由

J-CASTニュース / 2024年7月4日 12時58分

-

2こ、これは……! Netflixで見られる“まさかの映画”に思わず二度見 「まさかネトフリでやってくれるとは!!」

ねとらぼ / 2024年7月4日 7時0分

-

3「鬼すぎない?」 大正製薬の広告が“性差別”と物議…… 男女の“非対称性”に「昭和かな?」「時代にあってない」

ねとらぼ / 2024年7月4日 18時32分

-

4老後の趣味で気軽に“塗り絵”を始めて1年後…… めきめき上達した70代女性の美麗な水彩画に「本当にすごい…」「感動です」

ねとらぼ / 2024年6月29日 22時0分

-

5都知事選で「YouTube」存在感増す 候補者30人がチャンネル保有、タイトルに個人名が急増──エビリー調査

ITmedia NEWS / 2024年7月4日 12時46分

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください