大阪公立大、座布団カバー型の図形を使用し素粒子の質量生成パターンを解明

マイナビニュース / 2024年6月10日 19時29分

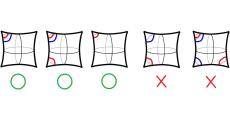

大阪公立大学(大阪公大)は6月7日、3次元以外は小さく丸まっていて検知できないと考えられている「余剰次元空間」を座布団カバーのような図形と考え、四隅の特異点において、左手型と右手型の素粒子がそれぞれ別の特異点に巻き付く場合は質量が生まれないことを発見したと発表した。

同成果は、大阪公大大学院 理学研究科の今井広紀大学院生、丸信人教授の研究チームによるもの。詳細は、日本物理学会が刊行する理論物理と実験物理を扱う欧文学術誌「Progress of Theoretical and Experimental Physics」に掲載された。

我々の身体であれ、身の回りのものであれ、分解していくと、分子に、そして原子にたどり着く。さらに原子は、原子核とその周囲に存在する電子に分解可能。電子はそれ以上は分解できない「レプトン」と呼ばれる種類の素粒子だが、原子核はさらに陽子や中性子などの核子に分解することができる(陽子1個の原子核からなる水素を除く)。その核子は、クォークに分解することが可能で、陽子はアップクォーク2個+ダウンクォーク1個、中性子はアップクォーク1個+ダウンクォーク2個からなることが知られている(厳密には、クォーク同士を結びつける接着剤の役割を担う素粒子グルーオンなども含まれる)。そして、クォーク、レプトン共に6種類ずつ存在している。

素粒子の標準模型が原理としている「ゲージ場理論」が成立するには、どの素粒子も質量がゼロである必要があるが、質量があることは実験によっても確かめられている。その矛盾を解決する存在が「ヒッグス場」(この場の励起状態が「ヒッグス粒子」)で、それが宇宙中に満ちており、素粒子はこの場の中を進むと抵抗を受け、その結果として質量がある場合と同じ振る舞いをすると考えられている(光(光子)はヒッグス場の抵抗を受けないので、真空中を光速で移動でき、なおかつ質量がゼロ)。

またクォークもレプトンも、2個ずつ3世代に分けられることがわかっており、よくその図表も見かけるが、その起源は解明されていない。また世代ごとの素粒子の質量が、桁違いに異なる理由もわかっていない。

そこで研究チームは今回、余剰次元の形状に注目し、素粒子とヒッグス場の結合と、それによって生じる素粒子の質量に関する研究を進めることにしたという。

重力を扱う(マクロな世界を扱う)一般相対性理論と、ミクロな世界を扱う量子力学は相性が悪いことが知られており、この両者を統合した量子重力理論を完成させることができれば、自然界の4つの力(重力、電磁気力、弱い力、強い力)を統一できると考えられている。その候補として最も有名なのが超弦理論(超ひも理論)だ。その進展によって、宇宙は十次元とも十一次元とする説が唱えられており、我々が感知できない残りの次元(余剰次元)の空間は、極めて小さく丸まっていると考えられている。

-

-

- 1

- 2

-

この記事に関連するニュース

-

現存する望遠鏡だけで「ホーキング放射」をブラックホールから検出できる日が来るかもしれない

sorae.jp / 2024年6月26日 11時0分

-

日本人初、女子高校生チームの国際素粒子実験がスイス・ジュネーブにて採択

@Press / 2024年6月26日 9時45分

-

初期宇宙には “色付きブラックホール” が存在した? 暗黒物質探索の思わぬ副産物

sorae.jp / 2024年6月24日 21時9分

-

愛媛大など、宇宙の夜明けの時代に合体する2つの巨大ブラックホールを発見

マイナビニュース / 2024年6月19日 16時30分

-

大阪公大、“6次元”の高次元理論で素粒子の世代構造の説明に成功

マイナビニュース / 2024年6月13日 18時11分

ランキング

-

1老後の趣味で気軽に“塗り絵”を始めて1年後…… めきめき上達した70代女性の美麗な水彩画に「本当にすごい…」「感動です」

ねとらぼ / 2024年6月29日 22時0分

-

2藤本美貴&庄司智春、真っ昼間に変装ゼロで“腕絡め”デート 大勢の注目浴びるも“モザイク9割”の結果で「笑った」

ねとらぼ / 2024年7月2日 15時1分

-

3中小企業の社内Wi-Fi接続、約半数が「つながりにくさ」を実感‐対処法は?

マイナビニュース / 2024年7月3日 11時50分

-

4新紙幣「一万円札と千円札の1の字が違う」SNSに違和感覚えるという声も…… 「1」のデザインが違う理由は?

ねとらぼ / 2024年7月3日 18時15分

-

5シャオミ、ペンを発売 「書き心地は良いが、タブレットとペアリングはできません」と公式

ITmedia NEWS / 2024年7月3日 8時30分

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください