筑波大など、親しい人の顔と物の価値は同じメカニズムで記憶されると発表

マイナビニュース / 2024年6月12日 20時24分

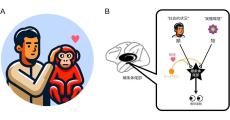

筑波大学と京都大学(京大)は6月11日、サルに、親しい人と親しくない人の顔写真を見せ、その際の、脳の深部にある領域である「線条体」の尾部の神経活動を記録した結果、物の価値を覚えるのと同じメカニズムで、親しい人の顔も脳に記憶されることを明らかにしたと共同で発表した。

同成果は、筑波大 医学医療系の國松淳助教、京大 ヒト行動進化研究センターの網田英敏特任准教授らの研究チームによるもの。詳細は、物理・生命科学・地球科学などの幅広い分野を扱う学術誌「iScience」に掲載された。

ヒトは社会性の動物であり、それを成り立たせるには、自分以外の他者がどのような関係なのかを記憶していることが大前提だ。相手が家族や親しい友人なのか、単に知っている程度の人なのか、それともまったく面識のない人なのかを判断、識別するには、当然ながら他者の顔や声などの個人の特徴を記憶しておく必要がある。

そうした記憶に関する研究で、脳の深部にある「大脳基底核」、特に、意思決定や運動制御などに関与する線条体尾部が、長期の経験に基づく学習によって、物とその価値を結びつけるのに重要な役割を果たすことを解明してきたのが研究チーム。そこで今回の研究では、同経路が長期間の社会的な経験を報酬として符号化している可能性があると考察し、その検証を試みることにしたという。

実験は、ニホンザルと同じマカク属の一種で、ヒトと類似した脳構造を持つ「アカゲザル」を3頭用いて行われた。実験対象のサルを日常的に1年以上世話している人の顔(親しい顔)、見知らぬ人の顔(親しくない顔)、もしくは、多い報酬に関連付けられた物体(高価値の物体)と少ない報酬に関連付けられた物体(低価値の物体)の画像が用意され、サルが目の前にモニター画面の中央を固視しているときに、その周辺にこれらの画像が提示された。

サルが上述の画像を見ている時に、線条体尾部の神経活動を調べるため、「単一神経細胞外記録」が行われた。同手法は、標的の脳部位に直接電極を挿入するため空間解像度が高く、また電気信号の計測によりミリ秒単位の時間解像度で神経活動を記録することが可能だ。

実験の結果、3頭のサルから記録された68個の線条体尾部の神経細胞のうち、約75%が視覚刺激に対して有意な反応を示し、そのうち約50%は顔の画像に強く反応したことが確認された。また、顔の画像に反応するこれらの神経細胞の多くは、親しい顔に対して特に強い反応を示し、親しくない顔に対しては弱い活動を示したという。それに加え、高価値の物体に対しても強い反応し、低価値の物体には弱い活動を示したとする。このことから、社会的な親しみの情報と物体価値の情報を同じ神経細胞が保持していることが示されたとした。さらに、社会的な親しみと物体の価値の弁別度が正に相関することから、これらは脳内で同じメカニズムで処理されていると考えられるとしている。

-

-

- 1

- 2

-

この記事に関連するニュース

-

経験が“音の聞き分け能力”を向上させる仕組みとは? - 名大が解明

マイナビニュース / 2024年6月28日 16時41分

-

九大、脳の複雑な神経ネットワークを7原色で標識する手法と識別AIを開発

マイナビニュース / 2024年6月27日 18時32分

-

富山大、睡眠中の脳で行われている推論の演算を神経細胞レベルで解明

マイナビニュース / 2024年6月26日 19時56分

-

OIST、脳が酸素不足となった際に記憶障害が生じるメカニズムの一端を解明

マイナビニュース / 2024年6月10日 19時35分

-

【武蔵野大学】ユーグレナ社との共同研究で、エルゴチオネインが神経細胞保護作用により、パーキンソン病の発症と進行に対する予防効果を有する可能性を示す研究結果を確認

PR TIMES / 2024年6月4日 18時45分

ランキング

-

1老後の趣味で気軽に“塗り絵”を始めて1年後…… めきめき上達した70代女性の美麗な水彩画に「本当にすごい…」「感動です」

ねとらぼ / 2024年6月29日 22時0分

-

2藤本美貴&庄司智春、真っ昼間に変装ゼロで“腕絡め”デート 大勢の注目浴びるも“モザイク9割”の結果で「笑った」

ねとらぼ / 2024年7月2日 15時1分

-

3中小企業の社内Wi-Fi接続、約半数が「つながりにくさ」を実感‐対処法は?

マイナビニュース / 2024年7月3日 11時50分

-

4新紙幣「一万円札と千円札の1の字が違う」SNSに違和感覚えるという声も…… 「1」のデザインが違う理由は?

ねとらぼ / 2024年7月3日 18時15分

-

5シャオミ、ペンを発売 「書き心地は良いが、タブレットとペアリングはできません」と公式

ITmedia NEWS / 2024年7月3日 8時30分

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください