電通大など、北極圏を覆うほどの巨大オーロラは電子の豪雨によるものと解明

マイナビニュース / 2024年6月26日 18時54分

電気通信大学(電通大)、国立極地研究所(極地研)、京都大学(京大)の3者は6月22日、ノルウェー・スバールバル諸島に設置されている複数の「全天型オーロラ撮像装置」と、極軌道を周回する米国防省の気象衛星「DMSP」に搭載された紫外線撮像装置によって、北極域を覆うほどの巨大サイズのオーロラを地上と宇宙から初めて同時観測することに成功したことを発表した。

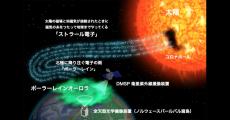

併せて、同オーロラは太陽風が1日以上にわたって消失するという非常に珍しい現象が起きていた時間帯に、太陽から地球の極域に「電子の雨」(ポーラーレイン)が豪雨のように降り注ぐことによって生成されたものであることを突き止めたという。

同成果は、電通大 情報・ネットワーク工学専攻/宇宙・電磁環境研究センターの細川敬祐教授、同・津田卓雄准教授、極地研の片岡龍峰准教授、同・小川泰信教授(極地研 先端的レーダー研究推進センター 兼任)、京大大学院 理学研究科の田口聡教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国科学振興協会が刊行する「Science」系のオープンアクセスジャーナル「Science Advances」に掲載された。

2022年12月25日に、丸1日以上にわたって太陽風の密度が極端に低下してしまうという(太陽風がほぼやんだ状態)、特別な現象が発生した。同様の現象は1999年5月に観測されて以来で、数十年に1度しか起こらない非常に稀な現象と考えられている。

オーロラは通常、太陽風が強まった時に地球近傍の宇宙空間(磁気圏)から大気へと電子が降り込むことで発生する。しかし、太陽風の消失時にオーロラは発生し得るのか、発生するとしたらそのどのようなメカニズムなのかといったことへの理解は不十分だったという。そこで研究チームは今回、全天型オーロラ撮像装置と、DMSP衛星の紫外線撮像装置を組み合わせ、太陽風が消失していた時間帯の極地方の状況を調べることにしたとする。

分析の結果、数千km四方程度の広がりを持つ極冠域(局に近い高緯度地域)を完全に覆い尽くすほど巨大で、地上からも肉眼で見えるほど明るいオーロラが発生していたことが明らかにされた。通常なら極冠域において、このように明るいオーロラが観測されることはないことから、太陽風の消失という特殊な状況下において、通常とは異なるメカニズムによって生み出されたことが示唆された。

太陽の磁場はある特別な向きになると地磁気とつながり、およそ1億5000万kmも離れた太陽と地球が磁力線によって結ばれる。このような条件下では、太陽表面の「コロナホール」から、磁場に沿って宇宙空間に放出される「ストラール電子」(太陽起源の電子群)が、そのつながった磁力線に沿って地球の大気へと直接導かれ、北極と南極の両極地方に雨のように降り注ぐ(ポーラーレイン)。

-

-

- 1

- 2

-

この記事に関連するニュース

-

北海道の夜空に赤いオーロラ 「太陽フレア」の影響か

毎日新聞 / 2024年6月29日 18時18分

-

“異常に明るいオーロラ”が北海道の各地で目撃された理由 SNSで提供された多数の写真が謎を解くカギに

ITmedia NEWS / 2024年6月25日 19時45分

-

極地研など、北海道で目視された異常に明るい赤いオーロラの謎を解明

マイナビニュース / 2024年6月25日 19時43分

-

「太陽フレアの電磁波が心配です」実際のリスクと、頭痛などの予防法は?【脳科学者が解説】

オールアバウト / 2024年6月22日 20時45分

-

名大など、可動域を無限に延長可能なモジュール型磁気送りねじ機構を開発

マイナビニュース / 2024年6月20日 19時27分

ランキング

-

12億画素カメラと120W充電対応で6万円以下! さらに高コスパ化したシャオミ「Redmi Note 13 Pro+ 5G」

ASCII.jp / 2024年6月29日 12時0分

-

2早く歩けよ!ゲーマーに嫌われがちなNPC護衛/尾行ミッション…海外ゲーマーの恨みが募る

Game*Spark / 2024年6月28日 12時30分

-

3お風呂が超苦手な柴犬の“逆襲”に家族が大パニック! 爆笑の展開に「やることが大胆」「腹の底から笑った」

ねとらぼ / 2024年6月28日 8時30分

-

4高評価ファンタジー農場シム『Sun Haven』、最新アップデートで有志翻訳を削除。代替の機械翻訳に多数の困惑の声

Game*Spark / 2024年6月28日 11時17分

-

5「スト6ですか?」 “餃子の王将の価格改定”が「格ゲーの調整みたい」と話題に…… 「全体的にアッパー調整」

ねとらぼ / 2024年6月28日 12時0分

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください