東大、JWSTの観測に有益な3種のダングリングOHの光吸収効率を解明

マイナビニュース / 2024年7月11日 19時9分

東京大学(東大)は7月10日、新規の赤外分光法「赤外多角入射分解分光法」(以下、新規分光法)を用いて、絶対温度20K(-253℃)という低温な氷表面における「ダングリングOH」(以下、DOH)の光吸収効率を明らかにし、3種類のH2OのDOH(2配位、3配位、一酸化炭素(CO)が吸着)による吸収線について、その光吸収効率を測定したところ、その値は「氷内部の4配位のH2O」よりも「孤立したH2O一分子」の光吸収効率の値に近いことを解明したと発表した。

同成果は、東大大学院 総合文化研究科・教養学部の羽馬哲也准教授、同・長谷川健大学院生、同・柳澤広登学部生(現・東大大学院 理学系研究科、兼 東大 宇宙線研究所 大学院生)、同・長澤拓海大学院生(現・東大大学院 総合文化研究科、兼 グルノーブル・アルプ大学 大学院生)、同・佐藤玲央大学院生、同・沼舘直樹特任助教(現・筑波大学 数理物質系化学域 助教)らの研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。

惑星系形成時の材料物質の1つに、氷の微粒子(氷星間塵)がある。また星間分子の多くは、その氷星間塵の表面で起こる化学反応を介して生成されている。そのため、氷星間塵の表面構造を理解することは、惑星形成の素過程である氷星間塵同士の凝集や、氷星間塵の表面で起こる化学反応の理解に重要とされている。

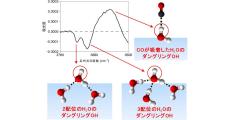

氷星間塵の構造は、主に赤外線による観測で研究が進められており、およそ3600~3000cm-1あたりに氷内で水素結合ネットワークを形成した4配位のH2Oに由来する吸収線(ピーク)が観測される。一方、実験室で氷の赤外スペクトルを測定すると、3720cm-1と3696cm-1あたりにも非常に弱いピークがある。このピークはDOHに由来するものであり、これまでの研究から3696cm-1と3720cm-1のピークはそれぞれ2配位と3配位のH2OのDOHに起因することが解明されていた。この2つのDOHのピークは、氷の構造や物性(空孔率など)を鋭敏に反映する非常に有用なピークであるといい、またDOHのピーク波数から、どのような分子がDOHに吸着しているのかを調べることも可能だ。

2023年、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)によって氷星間塵の赤外スペクトルが測定され、3664cm-1にDOHによるピークが観測された。赤外線天文学では、観測から得られた「氷の赤外スペクトルの吸光度」と実験や理論で得られた「氷の赤外光に対する光吸収効率」から、“氷の存在量”を求めることが一般的だ。氷内部の4配位のH2Oに由来する幅広いピーク(3600~3000cm-1)の光吸収効率についてはこれまで多くの研究があるが、氷表面のDOHについては、光吸収を議論する上で重要な「ランベルト=ベール則」が成立せず、その光吸収効率を測定することは困難だったとのこと。そのため、JWSTによって氷星間塵のDOHが観測されたにも関わらず、その存在量を定量することは不可能だったという。そこで研究チームは今回、新規分光法を用いて、20Kという氷星間塵の温度環境に近い条件でDOHの赤外光吸収効率の定量を試みたとする。

-

-

- 1

- 2

-

この記事に関連するニュース

-

低エネルギークロロフィルdを有するAcaryochlorisの光化学系I複合体の特性解析

PR TIMES / 2024年7月4日 11時45分

-

観測史上最遠のIa型超新星「SN 2023adsy」が標準光源の性質を持つと判明

sorae.jp / 2024年6月29日 21時30分

-

ナノ材料のマルチモーダル計測法を開発

共同通信PRワイヤー / 2024年6月26日 14時0分

-

中温域で作動する固体酸化物燃料電池のアノード電極材料として応用可能なBaCe0.4Pr0.4Y0.2O3-δ薄膜を開発 ~電極表面での正孔とプロトンの混合伝導性により優れた性能を発揮~

PR TIMES / 2024年6月20日 10時0分

-

宇宙の“化学”を明らかにする遠赤外領域望遠鏡「SALTUS」を欧米研究者合同チームが提案

sorae.jp / 2024年6月17日 16時46分

ランキング

-

1『ポケモンGO』激レアな“3ひきかぞく”の条件が気になる!ワッカネズミ初登場の「一家団欒イベント」重要ポイントまとめ

インサイド / 2024年7月17日 0時0分

-

2Xの動画「勝手に次も再生される」を防ぐ裏ワザ

ITmedia NEWS / 2024年7月17日 8時30分

-

3新1万円札で“定番の遊び”→“意外な人物”に激似と話題 「峠で速そう」「最速で財布から去っていく」

ねとらぼ / 2024年7月16日 20時45分

-

4Excelをノーコードで自動化しよう! パワークエリの教科書 第10回 フォルダーからデータを取得する方法

マイナビニュース / 2024年7月15日 11時0分

-

5『原神』登場予定の新キャラ描写にゲーム内声優から批判の声─「現実に存在する文化を取り入れるなら、そこにはリスペクトがあるべき」

Game*Spark / 2024年7月16日 23時0分

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください