JAXAとNECが衛星間光通信での観測データ伝送に成功 - 山川プロマネが成果を報告

マイナビニュース / 2025年2月3日 17時11分

宇宙航空研究開発機構(JAXA)とNECは1月23日、両者が共同で進める宇宙空間での光通信の取り組みに関するブリーフィングを開催し、光データ中継衛星を用いた光衛星間通信システム「LUCAS」の概要について、プロジェクトマネージャを務めるJAXA 第一宇宙技術部門 JDRSプロジェクトチームの山川史郎氏などが説明。同システムの強みや意義を解説するとともに、同日に発表された、1.5μm衛星間光通信による超大容量ミッションデータ伝送実証の成果について報告した。

○高速・大容量データ伝送を可能にする衛星間光通信

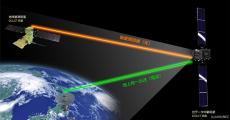

人工衛星を活用したさまざまなソリューションの開発が進められる昨今では、衛星による地球観測データに対し、高い分解能や観測の高頻度化、即時性の向上が求められるようになっており、衛星と地上局を結ぶ通信回線の容量を拡大させ、データ伝送の高速・大容量化を図る必要が生じている。その実現に向けてJAXAが開発を進めているのが、低軌道を周回する地球観測衛星(LEO衛星)と地上局をつなぐ通信に、データ中継用の静止衛星を活用する“光衛星間通信システム(LUCAS:Laser Utilizing Communication System)”だ。

現在は、LEO衛星と地上局による直接通信が主な方式となっている。それに対しLUCASによる通信では、静止衛星と地上局は常時通信が可能であるうえ、静止衛星の広い可視範囲内にLEO衛星が位置する間は衛星間通信が可能なため、通信時間が格段に長くなり、観測データの即時性向上も実現できるとする。説明を行ったJAXA 第一宇宙技術部門 JDRSプロジェクトチームの山川史郎氏は、データのリアルタイム性が重要な場面として「災害時」を挙げ、2011年に発生した東日本大震災のさなかに沿岸部の緊急観測を行ったデータ中継技術衛星「こだま」の事例を紹介。即時的な運用および観測データのダウンリンクにより、短時間での被災状況把握が可能だったと語る。

そしてLUCASでは、こうした衛星間通信システムを“光化”でつなぐ点が重要だ。光通信では、高速かつ大容量のデータ伝送が可能で、衛星に搭載する通信用機器も小型・軽量化が可能とのこと。また通信波の広がりが小さいため、通信システム間の干渉が発生しにくく、通信の妨害・傍受リスクも技術的に極めて困難であるなど、さまざまなメリットを発揮する。なおLUCASでは、地上の光ファイバ通信でも一般的に用いられる1.5μm帯の通信波長が用いられており、地上通信で確立された技術の活用が可能である点も今後の開発効率向上につながるという。

この記事に関連するニュース

-

JAXA、「だいち4号」の大容量データを衛星間光通信経由で地上へ伝送することに成功

sorae.jp / 2025年1月29日 10時56分

-

『衛星コンステレーションシステム: 測位可能エリアを地球全体に』- Rika株式会社

PR TIMES / 2025年1月28日 14時15分

-

先進レーダ衛星「だいち4号」がギネス世界記録に認定 その理由は?

sorae.jp / 2025年1月25日 10時56分

-

三菱電機/JAXAの観測衛星「だいち4号」がギネス認定、“最速の地上局直接伝送”

マイナビニュース / 2025年1月24日 11時0分

-

先進レーダ衛星「だいち4号」直接伝送系がギネス世界記録(TM)認定

PR TIMES / 2025年1月23日 17時15分

ランキング

-

1「サラダ油で炒めるのは絶対NG」 スーパーのレバーで作る“究極のレバニラ” 家庭でできる超簡単レシピに「ありがたすぎます」

ねとらぼ / 2025年2月1日 12時5分

-

2「コラかと思った」 東ハト、新作164円お菓子の“まさかの見た目”にネット騒然 「これは!!」 「すげえwww」

ねとらぼ / 2025年2月3日 18時24分

-

3「iPhone SE(第3世代)」と「iPhone 14」の価格下落が顕著に Back Marketがリファービッシュ品の価格変動を調査

ITmedia Mobile / 2025年2月3日 16時59分

-

4「正直破格です」 成城石井の元店長が辞めてからも買い続ける“名品”がリピ必至 「ヨダレが出そう」

ねとらぼ / 2025年2月2日 7時0分

-

5「リピ確定」 シャトレーゼのコスパ最強「64円和菓子」に絶賛の声 「しっかりして美味しい」

ねとらぼ / 2025年2月3日 7時30分

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください