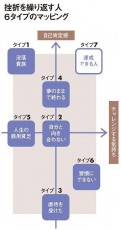

「行き当たりばったり」の人の行動心理学【挫折タイプ別処方箋】

プレジデントオンライン / 2013年11月13日 10時45分

成功からはあまり多くを学べないけれど、失敗や挫折のなかには、必ず改善のヒントが隠れています。それぞれの挫折パターンの特徴と処方箋を解説します。

【自己診断テスト】http://president.jp/articles/-/11156

■1.没落貴族タイプ:プライドが高く、チャレンジ意欲が湧かない

貴族の時代が終わっても、過去の地位に執着した人たちのように、昔の栄光が忘れられないのがこのタイプ。花形産業や羽振りのいい会社に勤めていたことのある、30代後半から40代の人に多いようです。自己肯定感が非常に高いのに、チャレンジする気持ちが低く、それが挫折の原因になっています。

チャレンジする意欲が持てない原因はいくつかあります。まず新しいことに挑戦しようにもプライドが邪魔をすること。

「この俺が、なぜ年下の人間に教わらなくてはならないのか」という気持ちになってしまうのです。

また、なまじ成功体験があるため、「かつてこの方法でうまくいったのだから、ほかの方法を試す必要はない」と思い込んでいる。さらに昔の自分は素晴らしかったという思いが強い人は、「それに引き換えいまはダメだ」と現在の自分を価値のないもののように感じ、やる気を失ってしまうこともあります。

このような状態が長く続くと、「もっと自分にふさわしい職場があるはずだ」と、会社を辞めてしまったりすることもしばしば。しかし当然ですが、お花畑を求めて転職したところで外は猛吹雪、というのが現状でしょう。

なぜこのタイプが現実を受け入れることができないのか。そのヒントは「臨界期」という言葉にあります。臨界期とは心理学の用語で、外界からの刺激が脳の発達に影響を及ぼす限られた期間のこと。たとえば言語中枢が発達する臨界期は7歳までといわれ、7歳以下の子どもは海外で少し生活すれば、すぐに外国語を習得してしまいます。しかしその時期をすぎると、なかなか外国語を話せるようにはなりません。

私は社会人としての成長にも、この臨界期があると思っています。個人差はありますが、多くの人の臨界期は社会人になってから20年間くらい。つまり40歳を超えると、新しい仕事のやり方や、ほかの社会の常識などが頭に入りにくくなってくるのです。没落貴族タイプとは、この臨界期の症状がはっきりしている人たちだといえるかもしれません。そして、変化の激しいこの時代に、真っ先にリストラの候補に挙げられるのは過去にしがみつくこの人たちです。

再びイキイキと働くためには、自分の経験やスキルを棚卸ししてこれまでの成功に貢献したものではない部分に目を向けてみることです。コミュニケーションや上との調整に秀でて職場で重宝がられている、実はITスキルも高いなど、当たり前すぎてあまり気に留めなかった自分の強みが見えてきたらしめたもの。それで何ができるかを考えればよいのです。

■2.自分と向き合わないタイプ:行き当たりばったりの浅い人生

自己肯定感は高くも低くもなく、チャレンジする気持ちはあるともないともいえない。2つの座標軸が交わる地点に位置するのが、このタイプです。

仕事や人生について深く考えずに生きてきたため、資格も特技もなく、40代半ばで派遣切りにあったりする。行き当たりばったりで行動し、イヤなことがあるとすぐに会社を辞めるので、キャリアも人間関係も積みあがっていきません。

このタイプの口癖は、「面倒くさい」。目標を立ててそれに向かって努力したりチャレンジしたりすることが、面倒に思えて仕方ないのです。

たとえばパソコンが使えれば希望の仕事に就けるとわかったら、普通は学校に通うなどして覚えようとするでしょう。しかしそんな単純なことすら、彼らにとってはハードルが高いのです。なぜなら先を見通すことが苦手だからです。この壁さえ乗り越えればその先に道が開けているという、先のイメージが湧かない。だからただの壁が断崖絶壁に見えて、挑戦する前にあきらめてしまうのです。

このようなタイプは、自分が何を望んでいるのかをゆっくり考えるといいでしょう。自分の理想がわかれば、それに近づくための方法も見えてきて、惰性的な生き方から卒業できるようになります。

しかしこれまで自分と向き合ってこなかった人に、ただ考えろといっても難しいかもしれません。そこでおすすめなのが、「将来の自分」をテーマにしたコラージュを作ってみること。たとえば「3年後の自分」とか、「未来の私」というタイトルで、雑誌やフリーペーパーなどから写真や文字を切り抜いて、自由に紙に貼っていきます。こんな家に住みたいとか、こんなところへ旅をしたいとか、こんなふうになりたいという自分のあこがれや理想のイメージを集めて貼ってみるのです。そこに自分の写真を加えてもいいし、好きな文字やイラストを書き加えてもOK。人に見せるものではないので、正直に好きなように作ってください。

できあがったものを見ると、自分でも知らなかった自分の願望が見えてきます。ばかばかしいとお思いの人もいるかもしれませんが、経営者やアスリートたちもこれに嬉々として取り組み、効果を実感しています。

完成したコラージュは、目につくところに飾っておくと、見るたびに元気になれます。できれば3カ月ごとに更新すればなお効果的です。家族に公開するのもいいでしょう。これは若い人だけのものではありません。平均寿命が延びたいま、50代、60代の人でも新たな目標を設定してそれを達成するだけの時間は十分にあります。

■3.虐待を受けたタイプ:「どうせ自分はダメな人間」と思い込んでいる

自己肯定感が目立って低いのがこのタイプです。チャレンジする気持ちの強さには個人差があり、そもそもチャレンジとはどういうことか、本人もよくわかっていないことがほとんどです。

自己肯定感が低いのは、虐待を受けたことがあり、その傷が残っているためです。人間は虐待を受け続けると自信を失い、「自分なんか何をやってもダメだ」という無力感に支配されるようになります。もっとも、幼少期に親や周囲から虐待を受けたことがある人はそれほど多くないかもしれません。しかし社会に出てから理不尽な扱いを受けたことがある人は珍しくないでしょう。問題は、本当に虐待を受けたかどうかではなく、本人がそれをどう受け止めたかです。仮に相手に悪気はなくても、本人がそれを「不当だ」「理不尽だ」と思えば、それは虐待されたのと同じことです。

このようなタイプは「自分が好かれるわけがない」「自分にいいところなんかない」という自己否定の色メガネで世の中を見て、他人の言動を何でも悪く解釈するので、職場でも私生活でもよい関係を築くのは困難ですし、まして目標達成をするのは大の苦手です。

このタイプの人たちに私がよく言うのは、「Dのつく言葉は禁止ね」ということ。「だって」「どうせ」「でも」などDのつく言葉のあとは、たいてい「無理」とか「できない」とか、ネガティブな言葉が続くからです。でも言わないと心がけていれば、「ああ、また言っちゃった」と自分のクセに気づくことができます。

このタイプがやる気を取り戻す方法があります。それは「正しく怒る」こと。たとえば嫌いな上司から何か注意されて、逆ギレして言い返すのは正しい怒りではありません。「仕事で見返してやる」と誓うのが正しい怒りです。

「怒り」にはネガティブなイメージがありますが、貧乏や差別をバネにして社会的に成功した人がたくさんいるように、目盛りが振り切れるほどの怒りには、とてつもない力がある。ところが、虐待されたタイプは不当な扱いを受けることに慣れてしまっているので、怒らないことが多いのです。

しかしアスリートでも怒らない人や、負けて悔しがらない人は絶対一流にはなれません。アテネオリンピックの男子体操のキャプテンとして金メダルをとった米田功さんは、その前のシドニーオリンピックに出場できなかった悔しさから、アテネでは金メダルをとると決め、見事に実現しました。正しく怒ることで失敗や敗北をプラスに転化すれば、人生を変えるほどのパワーになることを覚えておいてください。

■4.夢のままで終わるタイプ:いろいろと手を出すものの、モノにならない

自己肯定感もチャレンジする気持ちもそこそこ。だからいろいろなことを始める行動力はある。ところが最後までやり抜く力が弱いため、夢が夢のままで終わってしまう。それがこのタイプです。プロを目指して張り切って勉強を始めても、厳しい現実に突き当たると急にトーンダウンしてしまう。自分からスタートを切れるし、いいところまでいくのに、ゴールまでたどり着かない。まさに残念なタイプであるといえます。

このタイプに足りないのは、自分でちゃんと目標を達成したという経験。トップアスリートたちが激しい練習に耐えることができるのは、「苦しくても、練習すればそれだけ力がつく」ということを体験的に知っているからです。このタイプも、目標を立ててそれを達成する喜びを知ると、やがて大きな目標を達成できるようになるはずです。まずは小さなプチ目標で構いません。数多くの目標を達成することで、ものごとを最後まで成し遂げる力を養いましょう。

このタイプは苦しいことは嫌いですが、興味を持ったことはやるという性質を持っています。たとえばジムに通って運動するのは続かないけれど、好みのインストラクターがいて、その人に会えるとなれば続いたりする。それなら歯を食いしばって同じジムに通おうとするより、ステキなインストラクターのいるジムを求めて転々としてもいいから、週3回はジムに行くことを目指す。そのほうが結果として運動になります。

ある程度の期間、努力が続けばものになるのがこのタイプの特徴なので、「3年は頑張る」とか「1年はやめない」というように、ざっくりと期間を区切るのも継続のコツです。

またこのタイプは典型的な3日坊主。「3日坊主」という言葉は、悪い意味で使われますが、私はそうは思いません。「3日坊主になっている」と気づいたら、そこからまた始めればいいだけ。たとえ3日坊主でも、3日おきに再開すれば1年のうち半分はできていることになる。大事なのは、「全部で何時間やったか」だと考えましょう。

■5.人生の器用貧乏タイプ:頭がよく、「できない理由」を思いついてしまう

自己肯定感は高いときもあれば低いときもある。一方、チャレンジする気持ちはとても低い。これがこのタイプの特徴です。受験戦争を勝ち抜いてきた人に多く、頭がいいのですが、それだけに現実が見えすぎるところがあります。自分を誰と比較するかによって、自分の価値が相対的に上下するので、自己肯定感が一定せず、精神的に不安定です。

アクティブで器用なので、さほど頑張らずともひと通りなんでもこなせるのですが、現実が見えすぎて大きなビジョンを描くのが苦手です。そのためチャレンジする気持ちに欠けるのが、目標達成できない要因です。

器用なのは決して悪いことではないのですが、1つのことを成し遂げられるのは、不器用なタイプであることが多いもの。不器用な人は「自分ができることはこれしかない」と追い込まれているので、困難なことが起きても投げ出さずに耐えるからです。惜しいかな、その必死さと粘りが器用貧乏タイプには足りません。

私の部下にもこのタイプがいます。私が「これをやろうよ」と言うと、頭がいいだけに、「それを達成できないもっともな理由」が思い浮かんで二の足を踏んでしまう。結局いつも私が強引に手を引っ張っていくことになります。

このタイプが目標を達成するには、これからの自分の3年計画(35歳以上の人なら10年計画)を作ってみることです。このタイプもほかのタイプと同様、遠くに目標を置いてそこへ向かって進んでいくことが苦手なのですが、計画を作ることでそれを補うことができます。器用貧乏タイプは頭がいいわりに、一時の感情や周りの意見で自分の人生を決めてしまうところがあるのですが、それをしないためにも計画表は有効です。もっとも、詳細すぎる計画表を作ってしまうとネガティブな要素に目が向くので、「なりたい自分」を個条書きにするくらいで十分でしょう。

■6.習慣にできないタイプ:年中、ダイエットをしているのに成果が出ない

ダイエット失敗の常習者や英会話が長続きしない人などが、まさにこのタイプ。チャレンジする気持ちが高いのに、自己肯定感が低いのが特徴です。

年中いろいろなことに挑戦しているけれど、途中で挫折してしまうのは、習慣にできないためです。

あらゆる行動は、90日間続けば、習慣になるといわれています。ところがこのタイプは自己肯定感が低いため、目標に取り組みながらも心のどこかで、「自分には無理だろうな」「どうせ今回も失敗するんだろう」などと思っています。そのため日常の意識的な行動が無意識の習慣になる前にやめてしまうのです。

前述したように、私たちはベースに「変わりたくない」という強い欲求を持っていますから、いきなり新しいことを始めようとしたり、無理に習慣を変えようとするのはかえって挫折の原因になりかねません。継続のコツは、すでにやっていることの「組み替え」をすることです。

たとえばダイエットをするなら、コーヒーに入れていたミルクの代わりに、豆乳や低脂肪乳を入れるようにする。それだけでもカロリーを抑えることができる。いきなりブラックで飲むのは長続きしませんが、これなら楽に続けることができるでしょう。

自分にとって負荷の大きいことは、負荷の小さい方法に置き換えればいいのです。朝が弱くて会社に遅刻してばかりという人は、無理に早起きしなくても、会社の隣に引っ越せばいい。起きる時刻を変えなくても、住むところを変えれば同じ結果が得られます。あるいは先延ばしグセがあって、プレゼンの前日にならないと準備をする気になれないという人は、あらかじめ本番の3日前に、先輩にプレゼンの予行演習を見てもらう約束を入れておく。そうすれば3日前にほぼ準備が終わっていることになります。無理に自分を変えなくても、目標設定とプロセスを工夫するだけで達成できることはたくさんあるのです。

■7.目標達成するタイプ:突然燃え尽きて無力感に支配され、スランプに

少数派ではあるものの、自己肯定感もチャレンジする気持ちも十分強く、決めたことは必ずやり遂げることができる人たちがいます。このタイプは経営者や管理職に就いている人たちに多く見られます。しかしこのいわば「エリート」たちが、いついかなるときでも目標達成できるかといえば、そんなことはありません。彼らのようにメンタルが強い人たちは、その強さゆえ、ブラックホールに落ちてしまうことがあるのです。

このタイプは何事も「できて当たり前」と考えがち。自分への期待値が高いので、たとえ弱っていても、それを認めようとせず、極端にストイックな生活を長く続けてしまう傾向があります。そのためある日突然燃え尽きて、無力感に支配されてしまう危険性が高いのです。

ブラックホールへの落下を防ぐには、定期的に質の高い休息をとること。日本では「休むこと=サボり」のような空気がありますが、長期にわたって心身の健康を維持するためには計画的に休む必要があります。私はこれを「戦略的回復」と呼んでいます。

女性は比較的こまめにストレスを発散するのが上手ですが、責任あるポジションにいる男性はこれが苦手なよう。

1人で日帰り旅行に行く、学生時代に住んでいた街をブラブラ歩くというような何気ないことで十分。「何をすれば自分は元気になるのか」を知っておくことで、ブラックホールを上手に避けて通ることができるでしょう。

忙しいビジネスマンは「死ぬまでに1度でいいから乗馬がしたい」などと言います。本人はそれがさも大変なことのように思っているのですが、そんなもの半日あればできます。死ぬまでに何度でもできるのです。それができないのは、時間がないからではなくて精神的にゆとりがないからです。スランプのときは思い切って休むことで、翌日からのパフォーマンスを上げることを考えましょう。

(プロフェッショナル心理カウンセラー 浮世 満理子 構成=長山清子 撮影=武島 亨)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「朝、布団から出るのがつらい…」冬季うつを解消する"寝る前の3分間"で自分の機嫌をとる方法

プレジデントオンライン / 2025年2月3日 19時15分

-

習慣化が苦手な人は今すぐ〈宣言〉すれば目標達成率が上がる【富者の思考】

ニューズウィーク日本版 / 2025年1月30日 11時30分

-

周囲に気を遣いすぎてしまう...生きづらさの根本にある「幼少期の親子関係」

PHPオンライン衆知 / 2025年1月23日 12時0分

-

このままでは「第2の大谷翔平」は現れない…欧州移住でわかった「自己肯定感の低い日本人」が量産されるワケ

プレジデントオンライン / 2025年1月10日 8時15分

-

すでに三日坊主で終わってしまった…企業経営支援で活用している、「新年の目標」を達成するための“3つの技術”

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年1月9日 8時15分

ランキング

-

1「五十肩」を最もスムーズに改善する方法…じっと安静はダメ

日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年2月5日 9時26分

-

224年10~12月期「中古パソコン」の平均販売価格、7四半期ぶり高水準…“中古スマホ価格は低迷”の理由

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年2月5日 7時15分

-

3「あれ?今日、オレだけ?」内定式で知った衝撃の事実 採用難が生む異常事態

まいどなニュース / 2025年2月5日 7時20分

-

4「日本の下水道管」を劣化させている6つの要素 埼玉県八潮の事故はまったく他人事ではない

東洋経済オンライン / 2025年2月4日 8時0分

-

5函館のラブホテル社長が語る“ラブホ経営”の難しさ。「2日間部屋が使用できない」困った用途とは

日刊SPA! / 2025年2月3日 15時51分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください